一种开放式耳机的制作方法

本技术涉及声学,具体涉及一种开放式耳机。

背景技术:

1、随着声学输出技术的发展,声学装置(例如,耳机)已广泛地应用于人们的日常生活,其可以与手机、电脑等电子设备配合使用,以便于为用户提供听觉盛宴。开放式耳机是一种在特定范围内实现声传导的便携式音频输出设备。与传统的入耳式、耳罩式耳机相比,开放式耳机具有不堵塞、不覆盖耳道的特点,可以让用户在聆听音乐的同时,获取外界环境中的声音信息,提高安全性与舒适感。开放式耳机的输出性能对于用户的使用舒适度具有很大的影响。

2、因此,有必要提出一种开放式耳机,以提高开放式耳机的输出性能。

技术实现思路

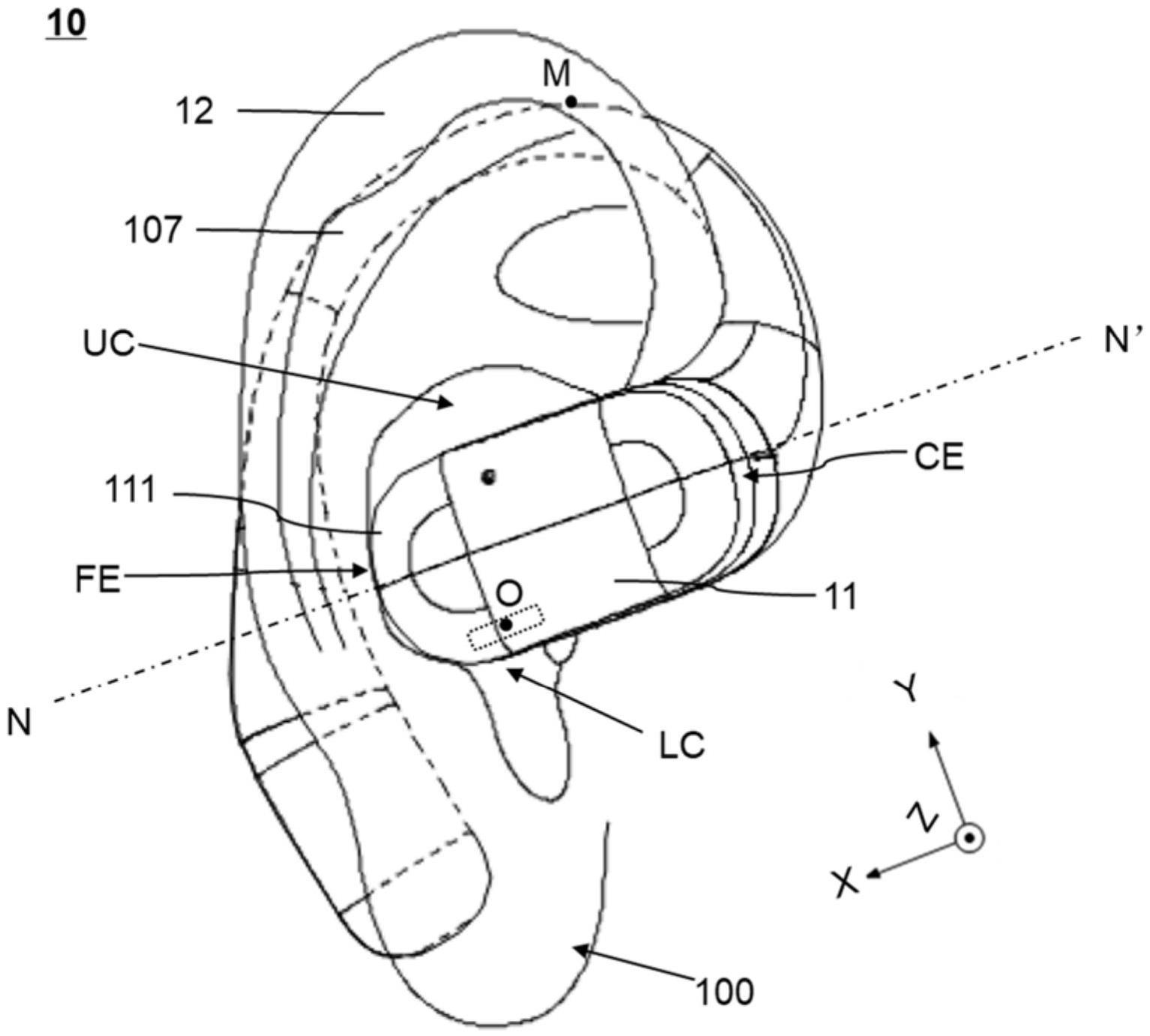

1、本技术实施例提供了一种开放式耳机,其包括:发声部,包括换能器和容纳换能器的壳体;耳挂,在佩戴状态下,耳挂的第一部分挂设在用户耳廓和头部之间,耳挂的第二部分向耳廓背离头部的一侧延伸并连接发声部以将发声部固定于耳道附近但不堵塞耳道的位置,其中,壳体朝向耳廓的内侧面上开设有出声孔,用于将换能器产生的声音导出壳体后传向耳道,出声孔的面积与承载出声孔的内侧面的面积之比在0.015~0.25之间。通过将出声孔的面积与承载出声孔的内侧面的面积之比确定在该比值范围内,可以满足承载出声孔的内侧面的面积与人体耳甲腔尺寸适配,此外可以避免出声孔面积过大,影响出声孔处防水防尘结构和支撑结构的稳定性,也可以避免内侧面的面积过小,影响换能器推动空气的面积。

2、在一些实施例中,在佩戴状态下,壳体至少部分插入耳甲腔,出声孔的截面积为2.87mm2~46.10mm2,内侧面的面积为160mm2~240mm2。通过将出声孔的截面积确定在该尺寸范围内,可以使开放式耳机的频响曲线具有较宽的平坦区域的同时,提升开放式耳机的音质,同时便于eq的调整。通过将内侧面的面积确定在该尺寸范围内,可以在满足佩戴舒适度的基础上,还可以使开放式耳机的声学性能是优于现有的开放式耳机。

3、在一些实施例中,出声孔的截面积与出声孔的深度的平方之比为0.31-512.2。通过将出声孔的截面积与出声孔的深度之比确定在该比值范围内,可以使出声孔发出的声音在中低频范围内的效果较好。

4、在一些实施例中,出声孔的深度的取值范围为0.3mm-3mm,可以保证前腔具有足够大的谐振频率。

5、在一些实施例中,出声孔的中心距发声部的下侧面的距离范围为4.05mm~6.05mm,可以使出声孔尽距离耳道较近,以使开放式耳机佩戴时出声孔在矢状面的投影能够部分或全部位于耳甲腔区域内,同时提升出声孔在耳道的声音强度。

6、在一些实施例中,出声孔的中心距发声部的后侧面的距离范围为8.15mm~12.25mm,可以使发声部至少部分插入耳甲腔,同时避免由于出声孔中心沿方向距发声部的后侧面的距离太近而导致出声孔的全部或部分面积由于自由端与耳甲腔壁面的抵接而被遮挡,保证出声孔的有效面积不会减小。

7、在一些实施例中,换能器包括磁路组件,磁路组件用于提供磁场,出声孔的中心距磁路组件的底面的距离范围为5.65mm~8.35mm,可以保证发声部的发声效率足够高、后腔谐振频率在合适频率范围内以及用户佩戴足够舒适。

8、在一些实施例中,出声孔的中心距离磁路组件的长轴中心面的距离范围为1.45mm~2.15mm,可以限定发声部沿y方向的尺寸,以使发声部的尺寸能够与耳甲腔的尺寸相适配。

9、在一些实施例中,在佩戴状态下,出声孔的中心与耳挂的上顶点之间的距离的范围为22.5mm~34.5mm,可以使开放式耳机佩戴时出声孔在矢状面的投影能够部分或全部位于耳甲腔区域内。

10、在一些实施例中,在佩戴状态下,出声孔的中心在矢状面的投影距耳挂的上顶点在矢状面的投影的距离范围为18mm~30mm,可以保证发声部至少部分插入耳甲腔的前提下,出声孔在矢状面的投影能够部分或全部位于耳甲腔区域内。

11、在一些实施例中,在佩戴状态下,出声孔的中心距耳挂的上顶点的距离与内侧面的上下边界之间距离的比值在1.2~2.2之间,可以保证发声部的发声效率足够高并提高用户佩戴的舒适性,且使出声孔在矢状面的投影至少部分能够位于耳甲腔区域内,且尽可能距耳道较近。

12、在一些实施例中,在佩戴状态下,出声孔的中心距耳挂的上顶点的距离与出声孔的中心距发声部的上侧面的距离的比值在1.94~2.93之间,可以保证发声部与耳挂的上顶点间具有足够的间隔以伸入耳甲腔,也可以出声孔的中心距耳挂的上顶点的距离与出声孔的中心距发声部的上侧面的距离的比值不会太小。

13、在一些实施例中,出声孔的中心在矢状面的投影点距耳道的耳道口的中心在矢状面的投影点的距离范围为2.2mm~3.8mm,可以使出声孔在离耳道较近的位置且不被耳屏遮挡。

14、在一些实施例中,出声孔的中心在矢状面的投影点距内侧面的上边界的中点在矢状面的投影点的距离范围为10.0mm~15.2mm,可以在发声部11至少部分地插入耳甲腔内的前提下,使出声孔112靠近耳道设置,且能够使腔体结构具有合适体积v,从而使得耳道的收音效果较好。

15、在一些实施例中,内侧面的上边界的中点在矢状面的投影点距耳道口的中心在矢状面的投影点的距离范围为12mm~18mm,可以使发声部伸入耳甲腔且内侧面的上边界与耳甲腔之间存在适当的缝隙(形成腔体结构的泄露结构)。

16、在一些实施例中,出声孔的中心在矢状面的投影点距内侧面的下边界的1/3点在矢状面的投影点的距离范围为3.5mm~5.6mm,可以在发声部11至少部分地插入耳甲腔内的前提下,使出声孔112靠近耳道设置,且能够使腔体结构具有合适体积v,从而使得耳道的收音效果较好。

17、在一些实施例中,内侧面的下边界的1/3点在矢状面的投影点距耳道口的中心在矢状面的投影点的距离范围为1.7mm~2.7mm,可以使发声部伸入耳甲腔且内侧面的下边界与耳甲腔之间存在适当的缝隙(形成腔体结构的泄露结构)。

18、在一些实施例中,在佩戴状态下,壳体至少部分位于对耳轮处,出声孔的中心距发声部的下侧面的距离范围为2.3mm~3.6mm,可以使出声孔设置在距离耳道较近的位置,即出声孔更加靠近发声部的下侧面,从而提升出声孔在耳道的声音强度。

19、在一些实施例中,出声孔的中心距发声部的后侧面的距离范围为9.5mm~15.0mm。

20、在一些实施例中,在佩戴状态下,出声孔的中心与耳挂的上顶点之间的距离的范围为17.5mm~27.0mm,以保证开放式耳机佩戴时出声孔在矢状面的投影能够部分或全部位于耳甲艇区域内。

21、在一些实施例中,在佩戴状态下,出声孔的中心距耳挂的上顶点的距离与内侧面的上下边界之间距离的比值在0.95~1.55之间,可以保证发声部的发声效率足够高并提高用户佩戴的舒适性,且使出声孔在矢状面的投影至少部分能够位于耳甲艇区域内。

22、在一些实施例中,在佩戴状态下,出声孔的中心距耳挂的上顶点的距离与出声孔的中心距发声部的上侧面的距离的比值在1.19~2.50之间,可以使出声孔在内侧面上距离耳道较近的位置,且可以保证发声部与耳挂的上顶点间具有足够的间隔(防止发声部和耳挂给耳部造成太大的压力)。

23、在一些实施例中,出声孔的中心与耳挂所在的平面之间的距离在3mm~6mm之间,可以使发声部与耳挂配合将发声部压持在耳部上,提升开放式耳机的佩戴舒适度。

24、在一些实施例中,出声孔的长轴尺寸与出声孔的短轴尺寸的比值范围在1~10之间。由于出声孔截面积一定时,随着出声孔长宽比增大,发声部前腔的谐振峰的谐振频率逐渐向高频移动,谐振峰强度逐渐降低。因此通过将出声孔的长轴尺寸与出声孔的短轴尺寸的比值确定在该范围内时,可以保证前腔的谐振峰的强度足够强。

25、在一些实施例中,出声孔的长轴尺寸与出声孔的短轴尺寸的比值范围在2~4之间,可以进一步提升前腔的谐振峰的强度。

26、本说明书实施例还提供一种开放式耳机,包括发声部,包括换能器和容纳换能器的壳体;耳挂,在佩戴状态下,耳挂的第一部分挂设在用户耳廓和头部之间,耳挂的第二部分向耳廓背离头部的一侧延伸并连接发声部以将发声部固定于耳道附近但不堵塞耳道的位置,其中,换能器包括振膜,壳体朝向耳廓的内侧面上开设有出声孔,用于将振膜振动产生的声音导出壳体后传向耳道,其中,出声孔的面积与振膜在其振动方向的投影面积之比在0.016~0.261之间,这时换能器的振膜在其振动方向上的投影面积可以等于或略小于内侧面is在振膜振动方向的投影面积。

27、在一些实施例中,在佩戴状态下,壳体至少部分插入耳甲腔,出声孔的截面积为2.87mm2~46.10mm2,振膜在其振动方向的投影面积为150mm2~230mm2,可以提升前腔的谐振频率,且可以提升开放式耳机的佩戴稳定性和发声效率的影响。

28、本说明书实施例还提供一种开放式耳机,包括发声部,包括换能器和容纳换能器的壳体;耳挂,在佩戴状态下,耳挂的第一部分挂设在用户耳廓和头部之间,耳挂的第二部分向耳廓背离头部的一侧延伸并连接发声部以将发声部固定于耳道附近但不堵塞耳道的位置,其中,换能器包括振膜,壳体朝向耳廓的内侧面上开设有出声孔,用于将振膜振动产生的声音导出壳体后传向耳道,其中,出声孔的中心与耳挂的上顶点之间的距离的范围为22.5mm~34.5mm,能够在保证发声部至少部分插入耳甲腔的前提下,使出声孔在矢状面的投影能够部分或全部位于耳甲腔区域内。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!