一种腹下布局超声速进气道的制作方法

1.本发明属于飞机进气道设计技术领域,具体涉及一种腹下布局超声速进气道。

背景技术:

2.随着科技进步与武器装备逐渐升级,突防能力和打击能力强的超声速巡航导弹是现代化战争的重要武器。超声速巡航导弹通常采用吸气式推进系统,而超声速进气道作为吸气式推进系统的主要部件之一,其功能主要是将高速气流减速增压,为动力装置提供较高能量的空气流量,是超声速巡航导弹吸气式动力装置的重要组成部分。超声速进气道性能直接影响燃烧室的燃烧效率及发动机总体性能。因此,超声速进气道设计技术研究对以高性能冲压发动机为动力装置的战术导弹至关重要。

3.常见超声速进气道布局形式主要有头部进气、后置带隔道进气、腹下进气形式。后置带隔道进气布局形式,进气道流量捕获率以及进气道压缩效率低,且受隔道影响进气道阻力较大;头部进气布局进气道,进气道性能较优同时进气道阻力较小,但头部布局形式进气道空间占用率大,对于导弹而言对导引头等元器件安装及视窗影响较大。采用腹部布局进气道可让出导弹头部空间,有利于导引头等元器件安装,且对导引头视窗无影响。同时,采用腹部布局进气道具有较好的攻角特性。但腹部布局进气道性能受弹体腹部附面层影响大。

技术实现要素:

4.本发明的目的是:提供了一种腹下布局超声速进气道。本发明采用导弹腹下进气布局形式,可让出导弹头部空间,有利于导引头等元器件安装,同时变曲面压缩面设计可有效改变附面层低能流流动方向,有效排除附面层低能流,提升进气道性能,具有良好的工程应用价值。

5.本发明的技术方案是:一种腹下布局超声速进气道,包括位于超声速导弹躯体下腹的超声速进气道前体压缩面,超声速进气道前体压缩面后方接进气道主体;在超声速导弹躯体对称面上建立坐标系,其中:xy坐标平面为对称面,x、y、z轴分别为航向、竖向、横向;所述的超声速进气道前体压缩面为变曲面设计,其沿x轴方向采用三级局部等熵压缩,依次分别为:前级斜激波压缩、中级等熵压缩波、后级斜激波压缩,对应的各压缩角δ1、δ2、δ3按等强度压缩设计。

6.前述的腹下布局超声速进气道中,所述的超声速进气道前体压缩面关于对称面对称,且沿z轴采用变压缩角设计:压缩角从对称面开始,沿z轴方向向两边依次递减。

7.前述的腹下布局超声速进气道中,所述的进气道主体包括超声速进气道隔离段,超声速进气道隔离段前端为气道进口;气道进口底部为超声速进气道唇罩,两侧为超声速进气道侧板;所述的超声速进气道唇罩采用激波封口设计。

8.可选地,前述的腹下布局超声速进气道中,所述的超声速进气道唇罩还采用前掠设计,前掠角结合进气道压缩面沿z轴形成的变曲面压缩波确定。

9.可选地,前述的腹下布局超声速进气道中,所述的超声速进气道唇罩还采用后掠设计,后掠角结合进气道压缩面沿z轴形成的变曲面压缩波确定。

10.可选地,前述的腹下布局超声速进气道中,所述的超声速进气道侧板前端采用后掠设计。

11.可选地,前述的腹下布局超声速进气道中,所述的超声速进气道侧板前端采用前掠设计。

12.前述的腹下布局超声速进气道中,所述的超声速进气道隔离段顶部还设有进气道放气口,进气道放气口与超声速进气道放气腔连通;所述的超声速进气道放气腔设置于超声速进气道隔离段与超声速导弹躯体腹部之间。

13.前述的腹下布局超声速进气道中,所述的超声速进气道隔离段后端与进气道扩张段连接,进气道扩张段与超声速进气道出口连接。

14.本发明的优点是:本发明为解决腹部布局超声速进气道性能受弹体腹部附面层影响,将位于超声速导弹躯体下腹的超声速进气道前体压缩面采用变曲面设计,利用进气道不同压缩程度下,气流压力分布不同,超声速进气道前体压缩面采取沿z轴进气道一级外压缩变压缩角设计,通过沿z轴进气道外压缩面压力梯度变化,而改变附面层流动方向,排除附面层低能流。

15.本发明与传统的无隔道腹下布局超声速进气道气动型面设计的区别在于,超声速进气道前体压缩面的变曲面设计。该设计的优点为:进气道压缩面沿x轴设计三级局部等熵压缩,提高进气道压缩效率,同时进气道压缩面设计关于xy平面对称特征,且沿z轴设计变压缩角,利用变压缩角设计改变进气道沿z轴激波强度,从而使进气道沿z轴形成顺压梯度,使得进气道前方弹体腹部附面层低能流流动方向由x轴向z轴转变,从而排除部分进气道前方弹体腹部形成附面层低能流,提高进气道的气动性能的同时改善了附面层对内流道实际流通面积的影响。

16.进一步的,相较传统的腹下布局超声速进气道无隐身特征设计,本发明将超声速进气道唇罩设计为前掠或后掠结构,使其呈锯齿形唇罩;该结构,可有效降低进气道雷达散射面积,提高进气道隐身特性。具体地,其设计特征在于:所述的锯齿形唇罩位于超声速进气道前体压缩面后下部,进气道唇罩采用进气道压缩波封口设计,为提高进气道隐身特性,基于进气道压缩面沿z轴形成的变曲面压缩波,将进气道唇罩设计为锯齿形唇罩;可选地,为进一步提高进气道性能(如:总压恢复系数和低速速域),进气道唇罩可设计为后掠锯齿形唇罩。可选地,为进一步提高进气道流量捕获效率,进气道唇罩也可设计为前掠锯齿形唇罩。

17.本发明的腹下布局超声速进气道可有效排除弹体腹部形成的附面层低能流,提升进气道性能。根据仿真计算表明:本发明在来流马赫数3.5,攻角2

°

,侧滑角0

°

状态下,相较于在相同尺寸以及气流折转角下设计的常规的二元进气道,进气道喉道总压恢复系数提升约5%,进气道喉道附面层厚度下降约20%。

18.本发明所述的腹下布局超声速进气道具有良好的进气性能、较好攻角特性、较低的气动阻力以及良好的隐身特性,且进气道不占用导弹头部空间,可让出导弹头部空间,有利于导引头等元器件安装。同时本发明所述的腹下布局超声速进气道还具有定几何结构、气动型面结构成型简单、结构设计灵活、易于实现等优点具有良好的工程应用价值。

19.综上所述,本发明提出的腹下布局超声速进气道,采用导弹腹下进气布局形式,可让出导弹头部空间,有利于导引头等元器件安装,同时变曲面压缩面设计可有效改变附面层低能流流动方向,有效排除附面层低能流,提升进气道性能,具有良好的工程应用价值。

附图说明

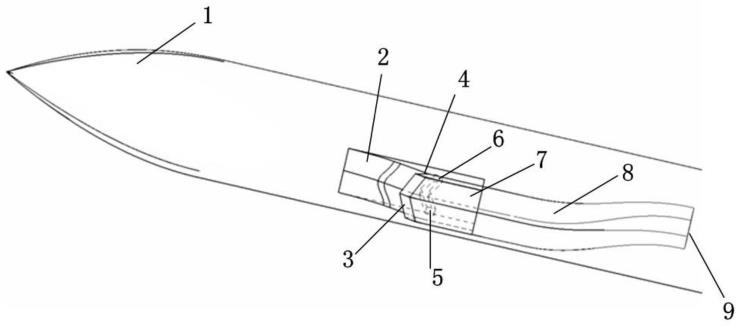

20.图1是本发明一种腹下布局超声速进气道总体布局示意图。

21.图2是本发明一种腹下布局超声速进气道局部对称面视图。

22.图3是超声速进气道唇罩为后掠结构腹下布局超声速进气道示意图。

23.图4是超声速进气道前体压缩面结构形式示意图。

24.图5是超声速进气道前体压缩面附面层流动特征图。

25.图6是超声速进气道唇罩为前掠结构腹下布局超声速进气道示意图。

26.图7是超声速进气道唇罩为前掠结构放大示意图。

27.附图标记:1-超声速导弹躯体,2-超声速进气道前体压缩面,21-前级斜激波压缩,22-中级等熵压缩波,23-后级斜激波压缩,3-超声速进气道唇罩,4-超声速进气道侧板,5-进气道放气口,6-超声速进气道放气腔,7-超声速进气道隔离段,8-进气道扩张段,9-超声速进气道出口。

具体实施方式

28.下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明,但并不作为对本发明限制的依据。

29.实施例1。一种腹下布局超声速进气道,构成如图1-7所示,包括超声速导弹躯体1、超声速进气道前体压缩面2、超声速进气道唇罩3、超声速进气道侧板4、超声速进气道隔离段7、超声速进气道放气口5、超声速进气道放气腔6、超声速进气道扩张段8以及超声速进气道出口9组成。所述的超声速进气道由进气道前体压缩面2、超声速进气道唇罩3、超声速进气道侧板4、超声速进气道隔离段7、超声速进气道放气口5、超声速进气道放气腔6、超声速进气道扩张段8以及超声速进气道出口9组成。导弹飞行时,高速气流经进气道压缩面2形成一系列压缩波系汇聚于进气道唇罩3,气流经激波系压缩后减速增压,经进气道隔离段7、进气道扩张段8,由进气道出口9进入发动机。其中附面层低能流经导弹腹部发展至一定厚度对进气道性能影响较大,通过进气道压缩面2变曲面设计,使得进气道外压缩面yz平面存在明显压力梯度,从而附面层低能流流动方向改变,并经进气道压缩面两侧排出进气道外,可提高进气道性能,进一步的在进气道隔离段7设计进气道放气口5及进气道放气腔6进一步的排除附面层,从而提高进气道性能。其中,进气道唇罩3根据隐身设计需求与否可设计为平直式或锯齿形式,进一步地,进气道唇罩3根据流量捕获需求,可设计唇罩前掠形式,形成凹字形进口面,从而提高进气道流量捕获效率。

30.实施例2。一种腹下布局超声速进气道,构成如图1-7所示,包括位于超声速导弹躯体1下腹的超声速进气道前体压缩面2,超声速进气道前体压缩面2后方接进气道主体;在超声速导弹躯体1对称面上建立坐标系,其中:xy坐标平面为对称面,x、y、z轴分别为航向、竖向、横向;所述的超声速进气道前体压缩面2为变曲面设计,其沿x轴方向采用三级局部等熵压缩,依次分别为:前级斜激波压缩21、中级等熵压缩波22、后级斜激波压缩23,对应的各压

缩角δ1、δ2、δ3按等强度压缩设计。该设计能够有效提高进气道性能。

31.前述的超声速进气道前体压缩面2关于对称面对称,且沿z轴采用变压缩角设计:压缩角从对称面开始,沿z轴方向向两边依次递减。通过该设计,能使气流沿z轴呈压力梯度变化,改变附面层流动方向,排除附面层低能流。

32.进一步地,前述的进气道主体包括超声速进气道隔离段7,超声速进气道隔离段7前端为气道进口;气道进口底部为超声速进气道唇罩3,两侧为超声速进气道侧板4;所述的超声速进气道唇罩3采用激波封口设计。该设计能够提高进气道流量捕获效率。

33.可选地,前述的超声速进气道唇罩3可采用前掠设计,前掠角结合进气道压缩面沿z轴形成的变曲面压缩波确定。

34.可选地,前述的超声速进气道唇罩3还可采用后掠设计,后掠角结合进气道压缩面沿z轴形成的变曲面压缩波确定。

35.通过前、后掠设计能够使超声速进气道唇罩3形成锯齿形,有效降低进气道雷达散射面积,提高进气道隐身特性。此外,通过后掠设计能够提高进气道性能(如:总压恢复系数和低速速域);通过前掠设计能够进一步提高进气道流量捕获效率。

36.可选地,前述的超声速进气道侧板4前端采用后掠设计。

37.可选地,前述的超声速进气道侧板4前端采用前掠设计。

38.后掠设计能够排除附面层低能流,提高进气道性能及速域范围;前掠设计能够提高进气道流量捕获效率。

39.进一步地,前述的超声速进气道隔离段7顶部还设有进气道放气口5,进气道放气口5与超声速进气道放气腔6连通;所述的超声速进气道放气腔6设置于超声速进气道隔离段7与超声速导弹躯体1腹部之间。

40.进一步地,前述的超声速进气道隔离段7后端与进气道扩张段8连接,进气道扩张段8与超声速进气道出口9连接。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1