抗菌除臭涤纶面料的制作方法

1.本实用新型涉及纺织面料技术领域,更具体地说,它涉及一种抗菌除臭涤纶面料。

背景技术:

2.面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一,面料不仅可以诠释服装的风格和特性,而且直接左右着服装的色彩和造型的表现效果。

3.服饰是日常生活中常见的生活用品,通常在日常的生活中扮演着十分重要的角色,人们对于服饰的要求随着生活品质的提高也逐渐提高,服饰在日常穿着的过程中伴随着出汗的过程会使得服饰内部滋生细菌,进而会使得服饰容易出现发臭的现象,不仅影响服饰的使用过程还会由于细菌滋生产生的有害物质影响到使用者的身体健康,因而设置一种具有良好抗菌性能的面料就很有必要。

4.因此需要提出一种新的方案来解决这个问题。

技术实现要素:

5.针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种抗菌除臭涤纶面料,通过结构的设置达到提高面料整体抗菌性能的目的。

6.本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:该抗菌除臭涤纶面料,包括自内向外依次设置的透湿层,内层和外层,所述透湿层和外层均为平纹组织,所述内层为变化纬重平组织,所述内层的经纱为导湿纱线,所述内层的纬纱为散湿抑菌纱线。

7.通过采用上述技术方案,利用散湿抑菌纱线具有的散湿和抑菌的性能来确保内层以及面料整体散湿和抑菌性能的稳定,将内层设置为变化纬重平组织的结构,使得内层上形成供气流和潮湿空气流经的孔隙,增强面料整体的透湿和散湿性能。

8.本实用新型进一步设置为:所述内层为3111/3111变化纬重平组织,所述内层的经组织点为浮,所述内层的纬组织点为沉,所述内层的组织循环为:浮沉、浮沉、浮沉、沉浮、沉浮、沉浮、浮沉、沉浮、浮沉、沉浮、浮沉、沉浮。

9.通过采用上述技术方案,形成稳定的变化纬重平组织,确保内层上形成的供气流和潮湿空气散去的孔隙结构。

10.本实用新型进一步设置为:所述外层由导湿纱线平纹编织而成,所述透湿层由第一纱线平纹编织而成,所述透湿层的两侧端面均设置有凹槽。

11.通过采用上述技术方案,利用导湿纱线具有的导湿性能好的特点确保流至外层的水分可以更好地散开,进而确保面料整体散湿和排湿功能的稳定,利用透湿层表面形成的凹槽,一方面使得透湿层整体的结构更薄更透气,另一方面使得透湿层与使用者贴合的皮肤上具有更多的孔隙,使得使用者皮肤上出现的汗液可以更好地排出。

12.本实用新型进一步设置为:所述第一纱线包括第一纱芯以及包覆在其外侧的第一包覆纱,所述第一纱芯由苎麻纤维加捻而成,所述第一包覆纱由涤纶纤维加捻而成。

13.通过采用上述技术方案,利用苎麻纤维具有的吸湿、散湿和抑菌性好的特来加强

第一纱芯和第一纱线的整体功能,利用涤纶纤维具有的强度高和耐磨性好的特点来确保第一包覆纱和第一纱线整体结构强度的稳定。

14.本实用新型进一步设置为:所述导湿纱线包括导湿纱芯以及包覆在其外侧的导湿包覆纱,所述导湿纱芯由细旦丙纶纤维加捻而成,所述导湿包覆纱由截面形状为c字形的涤纶铜离子异形纤维加捻而成。

15.通过采用上述技术方案,利用细旦丙纶纤维所具有的芯吸效应来确保导湿纱芯和导湿纱线导湿性能的稳定,利用截面形状为c字形的涤纶铜离子异形纤维具有的输水和导湿性能好的特点来确保导湿纱线整体导湿性能的稳定。

16.本实用新型进一步设置为:所述散湿抑菌纱线包括自内向外依次设置的散湿纱芯、内包覆层和散湿包覆纱,所述散湿纱芯由细旦丙纶纤维加捻而成,所述内包覆层由平行设置且截面形状为扁平状的涤纶异形纤维组成,所述散湿包覆纱由苎麻纤维、甲壳素纤维和竹炭纤维加捻而成。

17.通过采用上述技术方案,利用苎麻纤维、甲壳素纤维和竹炭纤维所具有的吸湿、透气和抑菌的性能来确保散湿抑菌纱线性能的稳定,利用平行设置的涤纶异形纤维实现对水向散湿纱芯内部流动过程的阻隔,减少流至散湿纱芯内部的水量,利用细旦丙纶纤维所具有的芯吸效应来确保散湿纱芯和散湿纱线整体性能的稳定。

18.综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

19.利用散湿抑菌纱线具有的散湿和抑菌的性能来确保内层以及面料整体散湿和抑菌性能的稳定,将内层设置为变化纬重平组织的结构,使得内层上形成供气流和潮湿空气流经的孔隙,增强面料整体的透湿和散湿性能。

附图说明

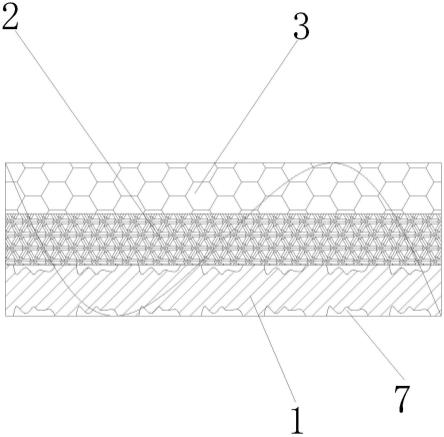

20.图1为本实用新型的结构示意图;

21.图2为本实用新型中内层的组织图;

22.图3为本实用新型中第一纱线的切片图;

23.图4为本实用新型中导湿纱线的切片图;

24.图5为本实用新型中散湿抑菌纱线的切片图。

25.图中:1、透湿层;2、内层;3、外层;4、导湿纱线;5、散湿抑菌纱线; 6、第一纱线;7、凹槽;8、第一纱芯;9、第一包覆纱;10、苎麻纤维;11、涤纶纤维;12、导湿纱芯;13、导湿包覆纱;14、细旦丙纶纤维;15、涤纶铜离子异形纤维;16、散湿纱芯;17、内包覆层;18、散湿包覆纱;19、涤纶异形纤维;20、甲壳素纤维;21、竹炭纤维。

具体实施方式

26.下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。

27.该抗菌除臭涤纶面料,如图1、图2、图4和图5所示,包括自内向外依次通过纱线缝合的方式实现固定连接的透湿层1,内层2和外层3,透湿层1 和外层3均为平纹组织,利用平纹组织具有的结构稳定的特点来确保透湿层 1、外层3和面料整体结构的稳定,内层2为变化纬重平组织,内层2的经纱为导湿纱线4,内层2的纬纱为散湿抑菌纱线5,利用变化纬重平组织的结构可以在不同经纱成束的编织接缝处形成供气流和潮湿空气流经的孔隙,使得流

动空气进入到面料的内部的时候可以更好地将面料中的水分带出面料。

28.如图1和图2所示,内层2为3111/3111变化纬重平组织,内层2的经组织点为浮,内层2的纬组织点为沉,内层2的组织循环为:浮沉、浮沉、浮沉、沉浮、沉浮、沉浮、浮沉、沉浮、浮沉、沉浮、浮沉、沉浮,通过上述的结构形成稳定的变化纬重平组织,进而可以在内层2上形成稳定的供气流和潮湿空气流经的孔隙结构,缩短面料内部保持潮湿的时间,进而减少微生物滋生过程有害物质产生的臭味。

29.如图1-图4所示,外层3由导湿纱线4通过梭织机平纹编织而成,透湿层 1由第一纱线6通过梭织机平纹编织而成,第一纱线6包括第一纱芯8以及螺旋缠绕在其外侧的第一包覆纱9,第一纱芯8由苎麻纤维10通过加捻机加捻而成,利用苎麻纤维10具有的耐磨、吸湿、散湿、抑菌和透气性好的特点来加强第一纱线6以及外层3的整体性能,第一包覆纱9由涤纶纤维11通过加捻机加捻而成,透湿层1的两侧端面均通过碱减量处理的方式形成有若干凹槽7,形成的凹槽7一方面使得透湿层1整体更加轻薄透湿,另一方面可以减小透湿层1与使用者皮肤接触处的面积,提高使用者的穿着舒适度。

30.如图1和图4所示,导湿纱线4包括导湿纱芯12以及包覆在其外侧的导湿包覆纱13,导湿纱芯12由细旦丙纶纤维14通过加捻机加捻而成,利用细旦丙纶纤维14所独有的芯吸效应来加强导湿纱线4整体的导湿和透湿性能,导湿包覆纱13由截面形状为c字形的涤纶铜离子异形纤维15通过加捻机加捻而成,利用涤纶铜离子异形纤维15内部游离的铜离子具有的杀菌和抑菌的性能来提高面料整体的抑菌性能,同时利用c字形截面形状的涤纶铜离子异形纤维15具有的输水和导湿性能好的特点来加强导湿纱线4以及面料整体的性能。

31.如图1和图5所示,散湿抑菌纱线5包括自内向外依次设置的散湿纱芯16、内包覆层17和散湿包覆纱18,散湿纱芯16由细旦丙纶纤维14通过加捻机加捻而成,内包覆层17由平行设置的扁平状涤纶异形纤维19组成,该设置使得涤纶异形纤维19可以更好地实现对散湿纱芯16的包覆,减少水分流至散湿纱芯16内的量,利用涤纶材质的涤纶异形纤维19和丙纶材质的细旦丙纶纤维14之间具有的水自细旦丙纶纤维14向涤纶异形纤维19单向导湿的过程,来减少水分流至散湿纱芯16内的量,增强面料整体的散湿性能,散湿包覆纱18由苎麻纤维10、甲壳素纤维20和竹炭纤维21通过加捻机加捻而成,利用苎麻纤维10、甲壳素纤维20和竹炭纤维21具有吸湿快和散湿快的特点来确保散湿包覆纱18、散湿抑菌纱线5和内层2具有稳定的吸湿和散湿性能,同时利用苎麻纤维10、甲壳素纤维20和竹炭纤维21具有的抑菌性能,实现对微生物滋生过程的抑制和杀死作用,减少微生物滋生过程中产生的臭味物质量。

32.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1