分散型吸湿涤纶胚布的制作方法

1.本实用新型涉及纺织面料技术领域,更具体地说,它涉及一种分散型吸湿涤纶胚布。

背景技术:

2.面料,通过将各种纤维加捻形成不同功能以及结构的纱线,由于纤维的不同,使得纱线种类各异,再将各种纱线加捻或者复合加捻,形成具有特定结构或者性能的复合纱线,再将复合纱线通过纺织的方式形成面料,由于纺织结构的不同以及纱线性能的差异,使得面料具有不同的性能以及外表,从而满足人们的需求。

3.在使用过程中,面料上存在水分时,一般面料的排湿过程为从面料的内侧直接运动至面料的外侧,使得内外两侧均完成面料的排湿,但是并未增加面料的排湿面积,致使一般面料的排湿速度较低的问题。

4.本实用新型提出一种新的技术方案来解决一般面料排湿速度较慢的问题。

技术实现要素:

5.针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种分散型吸湿涤纶胚布,通过设置排湿层、导湿层以及缓冲层,使得面料本体上的水分优先运动至面料中间的导湿层上,再通过导湿层,使得水分运动至更大的分布面积,使得水分在内侧占比下降,从而保持内侧的干爽,增加面料本体上水分的分布面积,增大面料本体的排湿速度。

6.本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种分散型吸湿涤纶胚布,包括由外至内依次相互固定连接的排湿层、导湿层以及缓冲层,所述缓冲层上设置有连通面料内侧以及导湿层的导湿部,所述排湿层的排湿速度大于缓冲层的排湿速度,所述缓冲层的吸湿量大于排湿层的吸湿量。

7.本实用新型进一步设置为:所述排湿层以及导湿层均采用透孔组织纺织而成,所述缓冲层采用纵条纹组织纺织而成,所述纵条纹组织的内侧设置有吸湿条以及舒适条,所述吸湿条与导湿层相抵触,所述吸湿条形成缓冲层上的导湿部。

8.本实用新型进一步设置为:所述排湿层的透孔组织一束的纱线数量大于导湿层的透孔组织一束的纱线数量。

9.本实用新型进一步设置为:所述排湿层上透孔组织一束的经线数量为7根,所述导湿层上透孔组织一束的经线数量为3根。

10.本实用新型进一步设置为:所述纵条纹组织的经组织点为沉,所述纵条纹组织的纬组织点为浮,所述纵条纹组织以第一纬线为基准的组织循环为:浮沉沉浮浮沉沉沉浮沉浮浮,沉浮沉浮沉浮沉浮沉浮沉浮,沉沉浮沉浮浮浮沉沉浮浮沉。

11.本实用新型进一步设置为:所述缓冲层采用导湿纱、吸湿纱以及舒适纱纺织而成,所述纵条纹组织的第一至三经线为舒适纱,所述纵条纹组织的第四至六经线以及第十至十二经线为吸湿纱,所述纵条纹组织的第七至九经线为导湿纱。

12.本实用新型进一步设置为:所述导湿层的组织循环大小与纵条纹组织的组织循环大小相同,所述导湿层的厚度大于纵条纹组织的凹槽深度,所述导湿层的经线与纵条纹组织的第七至九经线处抵触。

13.本实用新型进一步设置为:所述导湿纱采用丙纶纤维以及竹纤维加捻而成,所述吸湿纱采用粘胶纤维加捻而成,所述舒适纱采用莫代尔纤维加捻而成,所述导湿层采用丙纶纤维纺织而成,所述排湿层采用丙纶纤维以及十字形异形截面涤纶纤维加捻而成。

14.综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

15.通过设置排湿层、导湿层以及缓冲层,缓冲层上设置有与导湿层连通的导湿部,使得面料内层的水分通过导湿部优先运动至导湿层上,导湿层进一步扩大水分运动面积,使得水分沿着导湿层运动至排湿层的内侧以及缓冲层的外侧,增加水分的分布面积,从而增加水分的排湿速度,通过导湿层以及排湿层均采用透孔组织纺织而成,使得面料本体的外侧具有较好的透气性能,保证面料本体外层的排湿速度,通过使得排湿层每束纱线数量大于导湿层的每束纱线数量,由于排湿层以及导湿层具有透孔组织,使得透孔组织内形成内凹式的空腔,从而使得面料本体与外界的接触面积更大,提升面料本体的排湿速度,缓冲层采用纵条纹组织纺织而成,使得缓冲层由于纵条纹组织的特点,使得缓冲层上出现交错分布的凸条,通过设置纱线排布,使得缓冲层上形成舒适条以及导湿条,不仅保证面料本体的舒适性能,同时保证面料本体上水分的运动,通过设置导湿纱,使得导湿纱形成导湿条,水分通过导湿条运动至面积更大的区域内,再通过导湿层,完成吸湿纱水分运动至排湿层上,使得面料本体水分含量不同时形成多级排湿过程,使得面料本体保持干爽以及舒适性能。

附图说明

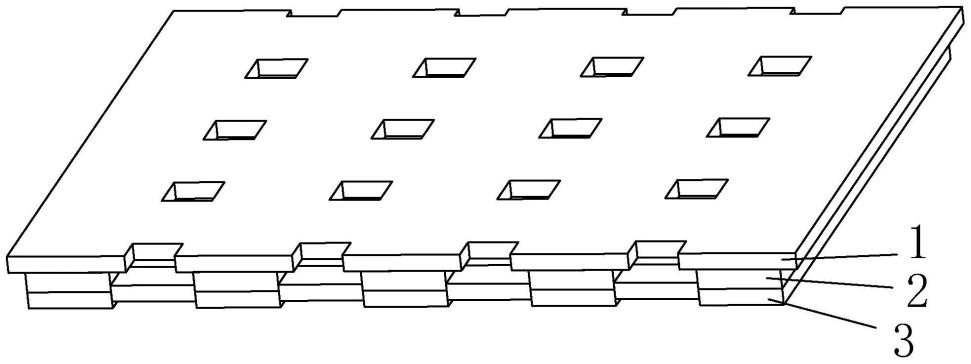

16.图1为本实用新型的结构示意图一;

17.图2为本实用新型的结构示意图二;

18.图3为本实用新型中缓冲层的组织循环图。

19.图中:1、排湿层;2、导湿层;3、缓冲层;4、导湿部;5、吸湿条;6、舒适条;7、导湿纱;8、吸湿纱;9、舒适纱。

具体实施方式

20.下面结合附图和实施例,对本实用新型进行详细描述。

21.实施例:一种分散型吸湿涤纶胚布,如图1-3所示,包括由外至内依次相互固定连接的排湿层1、导湿层2以及缓冲层3,缓冲层3上设置有连通面料内侧以及导湿层2的导湿部4,缓冲层3上交错分布有吸湿条5以及舒适条6。

22.如图所示,缓冲层3采用导湿纱7、吸湿纱8以及舒适纱9纺织而成,导湿纱7采用丙纶纤维以及竹纤维加捻而成,丙纶纤维的中空结构使得导湿纱7具有较好的导湿性能,同时丙纶纤维更加轻盈,强度较高,吸湿纱8采用粘胶纤维加捻而成,粘胶纤维使得吸湿纱8具有较好的吸湿心梗,同时使得吸湿纱8具有较好的湿强,防止吸湿纱8上水分较多影响吸湿纱8的强度,舒适纱9采用莫达尔纤维加捻而成,使得舒适纱9具有较好的湿强性能,同时使得舒适纱9具有较好的舒适性能以及纺织性能。

23.如图所示,缓冲层3采用纵条纹纺织而成,纵条纹组织的经组织点为沉,纵条纹组

织的纬组织点为浮,纵条纹组织以第一纬线为基准的组织循环为:浮沉沉浮浮沉沉沉浮沉浮浮,沉浮沉浮沉浮沉浮沉浮沉浮,沉沉浮沉浮浮浮沉沉浮浮沉,通过上述纺织方式,使得纵条纹组织的第一至三经线以及第七至九经线处向上凸起,而纵条纹组织的第四至六经线以及第十至十二经线向下凹陷,使得缓冲层3形成条状交错设置的形态。

24.如图所示,纵条纹组织的第一至三经线为舒适纱9,纵条纹组织的第四至六经线以及第十至十二经线为吸湿纱8,纵条纹组织的第七至九经线为导湿纱7,使得纵条纹组织第一至三径向处形成经向设置的舒适条6,纵条纹组织的第七至九经线处形成导湿部4,而纵条纹组织的第四至六经线以及第十至十二经线形成吸湿条5,使得缓冲层3的内层形成导湿条与舒适条6交错设置,从而使得面料本体内侧保持综合的吸湿性能以及舒适性能,导湿层2采用三根一束的透孔组织纺织而成,导湿层2的组织循环大小与纵条纹组织的组织循环大小相同,由于纵条纹组织的第一至三经线以及第七至九经线与人体接触,处于面料的内侧,在缓冲层3的背面的第一至三经线以及第七至九经线处形成凹槽,导湿层2与第七至九经线处抵触后,使得导湿层2与缓冲层3上的导湿部4相互连通,此时缓冲层3的水分在导湿部4完成吸湿后,可通过缓冲层3纬线的导湿进入至吸湿条5上,也可通过导湿部4进入至导湿层2上去,形成多级水分运动,增加水分分散面积,从而增加面料本体的排湿速度,导湿层2采用丙纶纤维,使得导湿层2具有较大的导湿速度,导湿层2的厚度大于纵条纹组织凹槽的厚度,防止导湿层2与缓冲层3粘接时,导湿层2完全陷入凹槽内,致使排湿层1与缓冲层3接触,导致缓冲层3与空气接触面积减小的问题。

25.如图所示,排湿层1采用七根每束的透孔组织纺织而成,排湿层1与导湿层2采用点胶的方式固定连接,使得导湿层2与排湿层1相互连通,使得导湿层2上的水分流动至排湿层1上,使得导湿层2的水分扩散至与外界接触面积更大的排湿层1上,增加排湿速度更快,排湿层1采用丙纶纤维以及十字形异形截面纤维加捻而成,丙纶纤维使得排湿层1具有较好的导湿速度,十字形异形截面纤维使得水分与外界接触面积更大,从而增加排湿速度。

26.如图所示,由于缓冲层3的吸湿条5采用粘胶纤维制成,缓冲层3的导湿条采用丙纶纤维纺织而成,而排湿层1采用丙纶纤维以及十字形异形截面纤维纺织而成,使得吸湿条5以及导湿条的总数量大于排湿层1每束的数量,使得缓冲层3的稀释量大于排湿层1的吸湿量,使得水分更加简单的集中在缓冲层3远离人体的吸湿条5上,使得面料本体的两侧在较少水分时,两侧距保持干爽,排湿层1更加接近面料本体外侧,使得排湿层1的排湿速度1大于缓冲层3的排湿速度,在面料本体上水分较多且导湿至面料外侧时,排湿层1保证水分的快速干燥。

27.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1