贴合机及贴合方法与流程

本发明涉及膜电极组装设备,具体而言,涉及一种贴合机及贴合方法。

背景技术:

1、燃料电池,是一种将燃料中的化学能直接转化为直流电的电化学能量转换器,其中以氢气和氧气作为燃料的质子交换膜燃料电池(pemfc),是目前国际及国内技术最成熟运用最广泛的燃料电池之一。

2、膜电极(membrane electrode assembly,mea)是质子交换膜燃料电池最核心的部件,是能量转换的多相物质传输和电化学反应场所,涉及三相界面反应和复杂的传质传热过程,直接决定pemfc的性能、寿命及成本。mea的结构主要包括质子交换膜、阴极/阳极催化层、阴极/阳极密封边框、阴极/阳极气体扩散层,通常将在质子交换膜两面分别涂覆了阴极/阳极催化剂的半成品称之为“ccm(catalyst coated membrane)或三层膜电极”, 将阴极/阳极密封边框分别贴合在ccm两侧(达到隔绝阴/阳极燃料串气的目的)的半成品称之为“五层膜电极”。然而,现有的五层膜电极的阴极/阳极密封边框与ccm相贴合的过程中,容易产生气泡、褶皱,影响五层膜电极的质量。

技术实现思路

1、鉴于此,本发明提出了一种贴合机,旨在解决现有技术中五层膜电极贴合过程中易产生气泡、褶皱的问题。本发明还提出了一种贴合方法。

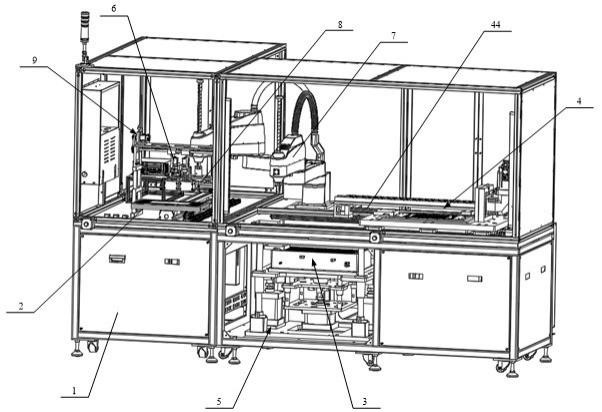

2、一个方面,本发明提出了一种贴合机,该贴合机包括:机架、上料台、抓取机构、第一承载机构、第二承载机构和贴合装置;其中,上料台设置于机架,用于放置ccm材料;第一承载机构设置于机架,用于承载第一边框膜;抓取机构设置于机架,用于抓取ccm材料,并将ccm材料放置于第一边框膜;第二承载机构可移动地设置于机架,用于承载第二边框膜,并移动至第一承载机构处;贴合装置设置于机架,用于驱动第一边框膜与第二边框膜相贴合,ccm材料夹设于第一边框膜与第二边框膜之间。

3、进一步地,上述贴合机中,贴合装置包括:第一顶升机构、第二顶升机构和抽真空装置;其中,第一承载机构可移动地设置于机架;第一顶升机构设置于机架且与第一承载机构相连接,用于在第二承载机构移动至第一承载机构的上方时,驱动第一承载机构向第二承载机构处移动,以使第一承载机构与第二承载机构相对接并形成容置空间;抽真空装置设置于机架,用于对容置空间的内部进行抽真空;第二顶升机构设置于机架,用于在容置空间内达到预设真空值时驱动第一边框膜与第二边框膜相贴合。

4、进一步地,上述贴合机中,第一承载机构包括:顶部开口的第一壳体和第一平台座;其中,第一壳体的底部与第一顶升机构相连接,第一壳体用于在第一顶升机构的驱动下向第二承载机构处移动;第一平台座可移动地设置于第一壳体内且与第二顶升机构相连接,第一平台座用于承载第一边框膜,并在第二顶升机构的驱动下向第二边框膜处移动。

5、进一步地,上述贴合机中,第二承载机构包括:顶部开口的第二壳体、第二平台座和呈框型的安装座;其中,安装座可移动地设置于机架,以移动至第一承载机构的上方;第二壳体可翻转地设置于安装座的内部,以使第一壳体的顶部与第二壳体的顶部相对接以形成容置空间;第二平台座设置于第二壳体内,用于承载第二边框膜。

6、进一步地,上述贴合机中,第二承载机构还包括:第一驱动机构、丝杠和螺母;其中,丝杠可转动地设置于机架,并且,丝杠的一端与第一驱动机构相连接;螺母螺接于丝杠且与安装座相连接;和/或,第二承载机构还包括:第二驱动机构和转轴;其中,转轴可转动地设置于安装座的内部且与第二驱动机构相连接;第二壳体设置于转轴。

7、进一步地,上述贴合机中,第一顶升机构包括:第一驱动缸和第一限位组件;其中,第一驱动缸设置于机架,第一驱动缸的伸缩端与第一壳体的底部相连接;第一限位组件用于对第一壳体的移动轨迹进行限制;和/或,第二顶升机构包括:第二驱动缸、驱动轴和第二限位组件;其中,第二驱动缸可移动地设置于机架,第二驱动缸的伸缩端与驱动轴的第一端相连接,驱动轴可移动地穿设于第一壳体的底部且其第二端与第一平台座相连接;第二限位组件设置于第二驱动缸与第一壳体之间,用于对第一平台座的移动轨迹进行限制。

8、进一步地,上述贴合机还包括:位置检测装置和控制装置;其中,位置检测装置设置于机架,用于采集ccm材料在上料台上的位置;控制装置与位置检测装置和抓取机构均电性连接,用于接收采集到的ccm材料的位置,并计算采集到的ccm材料的位置与预设位置之间的偏差值,根据偏差值控制抓取机构调节自身位置,并在调节后控制抓取机构抓取ccm材料,以及控制抓取机构移动至第一承载机构处,再控制抓取机构将ccm材料放置于第一边框膜。

9、进一步地,上述贴合机还包括:位置调节机构;其中,位置调节机构设置于机架且与位置检测装置相连接,用于调节位置检测装置的位置。

10、本发明中,抓取机构从上料台上抓取ccm材料,并将ccm材料放置于第一边框膜,第二承载机构移动至第一承载机构处,贴合装置驱动第一边框膜与第二边框膜相贴合,使得第一边框膜、第二边框膜和ccm材料贴合在一起以形成膜电极,能够有效避免气泡、褶皱的产生,提高了膜电极的质量,解决了现有技术中五层膜电极贴合过程中易产生气泡、褶皱的问题。

11、另一方面,本发明还提出了一种贴合方法,该方法包括如下步骤:放置步骤,将ccm材料放置于上料台上,将第一边框膜放置于第一承载机构,将第二边框膜放置于第二承载机构;抓取步骤,将ccm材料抓取至第一边框膜;移动步骤,将第二承载机构移动至第一承载机构处;贴合步骤,驱动第一边框膜与第二边框膜相贴合,ccm材料夹设于第一边框膜与第二边框膜之间并贴合在一起以形成膜电极。

12、进一步地,上述贴合方法中,移动步骤中,将第二承载机构移动至第一承载机构的上方;贴合步骤进一步包括:驱动第一承载机构向第二承载机构处移动,以使第一承载机构与第二承载机构相对接并形成容置空间;对容置空间的内部进行抽真空;在容置空间内达到预设真空值时,驱动第一边框膜与第二边框膜相贴合。

13、进一步地,上述贴合方法中,抓取步骤之前,位置检测装置采集ccm材料在上料台上的位置;抓取步骤中,计算采集到的ccm材料的位置与设定位置之间的偏差值,根据偏差值调整抓取机构的位置,在调整后将ccm材料放置于第一边框膜。

14、进一步地,上述贴合方法中,放置步骤之前还包括:在上料台上放置与ccm材料相同规格尺寸的试验材料;利用位置检测装置采集试验材料在上料台上的位置;根据采集到的试验材料的位置调整位置检测装置的位置,直至试验材料的位置与设定位置相匹配后停止调整。

15、本发明中,将ccm材料放置于第一边框膜,第二承载机构移动至第一承载机构处,驱动第一边框膜与第二边框膜相贴合,使得第一边框膜、第二边框膜和ccm贴合在一起以形成膜电极,能够有效避免气泡、褶皱的产生,提高了膜电极的质量。

技术特征:

1.一种贴合机,其特征在于,包括:机架(1)、上料台(2)、抓取机构、第一承载机构(3)、第二承载机构(4)和贴合装置(5);其中,

2.根据权利要求1所述的贴合机,其特征在于,所述第一承载机构(3)包括:顶部开口的第一壳体(31)和第一平台座(32);其中,

3.根据权利要求2所述的贴合机,其特征在于,所述第二承载机构(4)包括:顶部开口的第二壳体(41)、第二平台座(42)和呈框型的安装座(43);其中,

4.根据权利要求3所述的贴合机,其特征在于,

5.根据权利要求2所述的贴合机,其特征在于,

6.根据权利要求1所述的贴合机,其特征在于,还包括:位置检测装置(6)和控制装置;其中,

7.根据权利要求6所述的贴合机,其特征在于,还包括:位置调节机构(9);其中,

8.一种利用权利要求1至7中任一项所述的贴合机进行的贴合方法,其特征在于,包括如下步骤:

9.根据权利要求8所述的贴合方法,其特征在于,

10.根据权利要求9所述的贴合方法,其特征在于,所述放置步骤之前还包括:

技术总结

本发明提供了一种贴合机及贴合方法。贴合机包括:机架、上料台、抓取机构、第一承载机构、第二承载机构和贴合装置;上料台设置于机架,以放置CCM材料;第一承载机构设置于机架,以承载第一边框膜;抓取机构设置于机架,以抓取CCM材料,并将CCM材料放置于第一边框膜;第二承载机构可移动地设置于机架,用于承载第二边框膜,并移动至第一承载机构处;贴合装置设置于机架,用于驱动第一边框膜与第二边框膜相贴合,CCM材料夹设于第一边框膜与第二边框膜之间。本发明中贴合装置驱动第一边框膜与第二边框膜相贴合,使得第一边框膜、第二边框膜和CCM材料贴合在一起以形成膜电极,能够有效避免气泡、褶皱的产生,提高了膜电极的质量。

技术研发人员:席海山,阮驰,徐科鹏

受保护的技术使用者:湖南隆深氢能科技有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!