基于光热效应的多光纤微流操纵系统

(一)本发明涉及的是基于光热效应的多光纤微流操纵系统,主要涉及多光纤微流操纵,更具体地,涉及一种可以实现对微纳粒子等在光纤端面产生气泡的输运及捕获的方法与装置。

背景技术:

0、(二)背景技术

1、在21世纪中后期,光控微流控技术的发展受益于微流控和光学技术的创新结合。传统的光镊技术通过对激光的强度、偏振和相位进行精确控制来捕获和操纵目标物体。然而,这种方法需要高能激光源来克服液体的粘性力,范围受限,并且在微纳米流体和流体中材料的控制方面存在限制。此外,传统高性能激光器复杂而昂贵,而且光学元件和光路的需求使得设备庞大复杂,难以与现有微流控芯片系统集成,极大地限制了其应用。

2、光纤光镊技术与传统的激光汇聚形成高强度光梯度的原理相似,利用光纤端口射出的高梯度光场来形成光阱,以捕获介质微粒。与传统光镊技术相比,光纤光镊系统通过直接使用光纤端口形成光阱,可以独立于显微镜观测光路,克服了传统光镊操作的不便,大大提高了捕获过程的灵活性,为操纵光阱中的介质微粒提供了方便。目前,已经发展出使用改变光纤端口形状的单光纤光镊技术和相互配合的多根光纤光镊技术。

3、2004年,日本福山大学ikeda等人[optics communications,2004,239(1):]自制了一种具有半球形透镜端面的光纤,利用该端口形成的光学势阱对自对称的微小物体进行旋转操纵。三根相同的光纤互相以120°分布在平面上,通过切换光纤光源或者调节光纤输出光功率实现被操纵物的任意旋转。该方法中,三根光纤必须呈现特定的角度才能实现旋转功能,并且只能让微小物体旋转,无法做到其他的多功能操纵。2014年,中山大学li[scientific reports,2014,4:3989]利用两根载有980nm波长激光的光纤捕获直径为600nm的纳米银,并且通过调节光纤的水平相对距离控制光场的相互作用,利用产生的光扭矩操纵纳米银的旋转角度,由于光扭矩产生的力很小,所以操纵的范围也十分受限。

4、利用光热转换材料将光能转化为热能,并通过流体的运动转化为动能,是一种常见的光控微流控技术。这种技术基于光热效应原理,在介质中激发局部的温度变化,从而引发流体的运动和控制。相较于其他技术,使用基于光热效应的技术有许多优势。首先,这种技术易于应用,因为它不受材料类型的限制,适用于各种介质,如固体、液体和气体。此外,该技术是非接触式的,可以保障操作过程中的安全性和目标物体的完整性。通过利用光纤结构产生光热效应,可以实现高度集成化的传感和控制技术,为实现更紧凑结构和更高集成度的功能提供了有力的支持。因此,这种技术具有广泛的应用前景。

5、最初,光热效应的研究与应用主要依赖透镜耦合。然而,使用庞大的聚焦物镜和复杂的光学系统限制了光热效应的作用位置,降低了操作的灵活性。光纤作为一种小尺寸的光波导结构,能够将激光传输到任意位置,非常适合在精密和狭小的环境中应用,并展现出在精密仪器制造、检测、生物医学治疗和诊断等领域巨大的应用潜力。

技术实现思路

0、(三)

技术实现要素:

1、针对当前技术的缺陷,本发明的目的在于提供一种基于光热效应的多光纤微流操纵系统。通过光纤端面的光热效应产生气泡,通过操纵光注入不同的光纤纤芯能够引起力学势阱的变化,可以实现对微纳粒子进行操纵的目的。

2、本发明的目的是这样实现的:

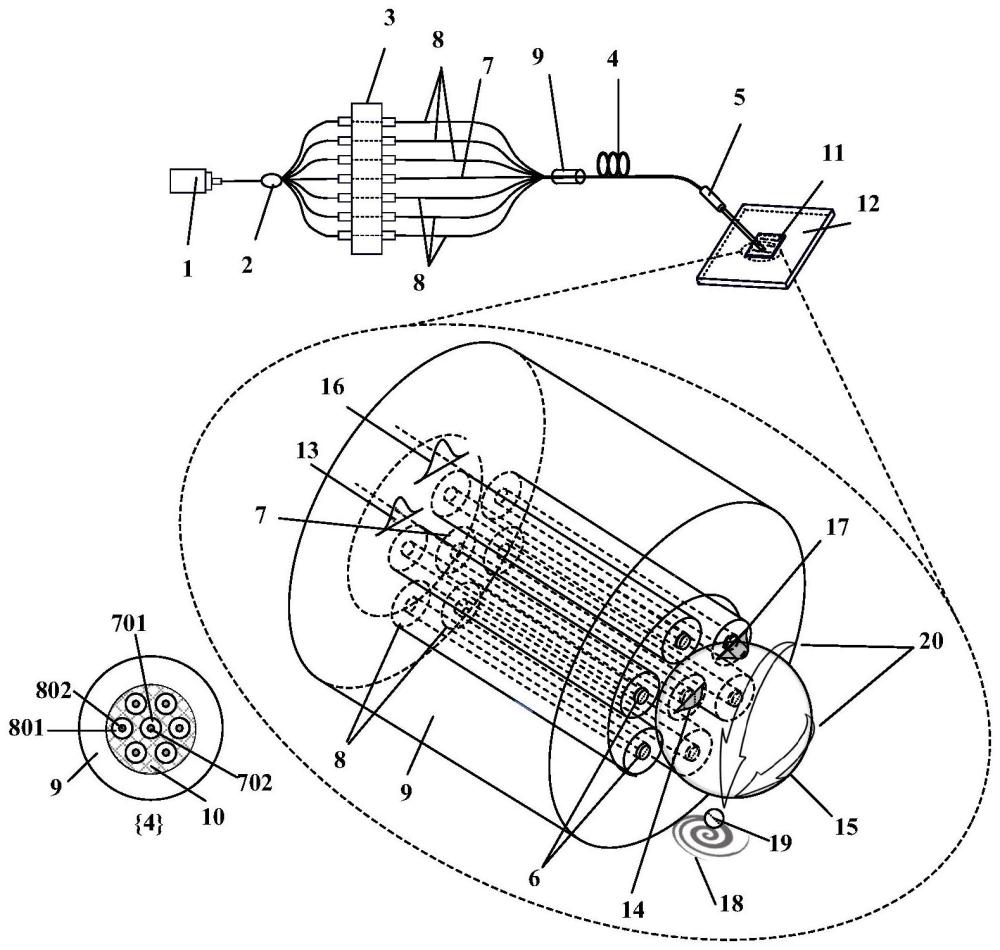

3、该系统包括激光器(1),光纤耦合器(2),光功率控制模块(3),光纤束(4),光纤探针(5),光热转换材料(6);其中光纤束(4)包括第一光纤(7)、第二光纤(8)、光纤束套管(9)和填充物质(10);其中第一光纤(7)包括第一包层(701)和第一纤芯(702),第二光纤(8)包括第二包层(801)和第二纤芯(802);激光器(1)输出的光束经过光纤耦合器(2)分路,通过光功率控制模块(3)控制注入到第一光纤(7)中的第一纤芯(702)和第二光纤(8)中的第二纤芯(802),而第一光纤(7)和第二光纤(8)端面涂覆有光热转换材料(6),将光纤束(4)插入至光纤探针(5)并与光纤束套管(9)平齐并放置在盛有溶液(11)的样品池(12)中,一方面,当光束耦合进入第一光纤(7)中的第一纤芯(702)时形成激发光(13),激发光(13)传输至光纤端面并作用在光热转换材料(6)上形成第一热源(14),由于光热转换材料(6)的光热转换性能,进而在第一光纤(7)的端面有气泡(15)形成;另一方面,当光束耦合进入到第二光纤(8)中的第二纤芯(802)形成操纵光(16),操纵光(16)传输至光纤端面并作用在光热转换材料(7)上形成第二热源(17);由于第一热源(14)和第二热源(17)的作用形成的非对称温度差引起了气液表面温度梯度变化,进而会在第二热源(17)的位置相对于气泡(15)的对侧引起涡流(18)的产生,当气泡(15)周围存在微纳粒子(19)时,将引起力学势阱的产生,此时,微纳粒子(19)会被力学势阱所捕获,并且在流场的作用下沿环形的轨迹运动,实现了微纳粒子(19)的三维旋转;通过光功率控制模块(3)改变操纵光(16)注入不同的第二纤芯(802),涡流(18)的位置也不同,从而实现对微纳粒子(19)的捕获位置和运动状态的控制。这种控制可以实现微纳粒子在三维空间的旋转,并使微纳粒子(19)进行圆周运动;此外,通过切换光功率调制函数还可以实现对微纳粒子(19)的释放和重新捕获。

4、下面详细阐述该发明装置中的光纤端面的光热气泡对微纳粒子操纵的原理。

5、光热气泡周围的气体-液体表面会因为表面张力的变化产生一种名为热毛细力的净力,一般改变表面张力的方法有很多,而通过局部激光加热而产生温度梯度改变表面张力的办法又叫热毛细效应,其中由温度梯度产生由流体的粘性力平衡的热毛细力。

6、热毛细效应所引起的液体之间的速度场可以从气泡表面处的切向应力平衡获得用于液体中运动的参考速度:

7、

8、其中q0是气泡半径,μ是黏度系数,g为恒定温度梯度。σt为表面张力随温度的变化率。当液体和气体界面存在温度梯度时,该界面的表面张力会受到影响,因为温度高处表面张力低,而温度低处表面张力高,这种温度梯度与表面张力梯度相反。在热毛细效应的作用下,液体表面张力较大的区域对周围的液体产生的拉力更强,这将引起相对于气泡切向方向的力,从而导致气泡周围的液体形成涡流场。如果存在两个热源,则会更改气泡表面的温度场。

9、当光束作用在光热转换材料上时,气泡的周围环境给出流体中的热传递方程式

10、

11、其中ρ是溶液密度,cp是溶液热容(w/(m·k)),其中k是导热系数(j/(kg·k)),t是温度(k),是温度梯度(k),q表示源项(w/m3)。

12、实验中总热通量主要由两种不同的机制形成:能量辐射,自然对流,激光形成的热源如下

13、q=αi0 (3)

14、q为单位体积的热源,α为光纤材料的吸收系数。

15、而系统中的流场运动可以由广义连续性动量方程给出:

16、

17、

18、其中ρ是流体的密度,μ是动态粘度系数,p是外部压力,v表示流体流速,通过气泡周围的能量变化,能够计算出气泡周围液体流速分布。

19、本发明的优点主要体现在克服了在先技术的不足,利用光热转换材料的光热效应,光束耦合进入到第一光纤(7)中的第一纤芯(702)形成激发光(13),由于光热转换材料(6)的光热转换性能,在第一纤芯(702)的端面形成第一热源(14),当温度升高并且达到一定阈值时,便能够实现气泡(15)的形成,当光束耦合进入到第二光纤(8)中的第一纤芯(802)形成操纵光(16),操纵光(16)作用在光热转换材料(6)上形成第二热源(17),由于第一热源(14)和第二热源(17)的作用形成的非对称温度差引起了气液表面温度梯度变化,进而会在第二热源(17)的位置相对于气泡(15)的对侧引起涡流(18)的产生,当气泡(15)周围存在微纳粒子(19)时,将引起力学势阱的产生,此时,微纳粒子(19)会被力学势阱所捕获。在整个过程中,对微纳粒子(19)的操纵是非接触式,能够做到对微纳粒子(19)的无损伤,基于此方法操纵粒子,值得注意的是,本发明运用了光纤,光纤体积小、集成度高、制造成本低,非常适合在精密、狭窄的微流环境中应用;将在生化研究、药物定位传送、精密操控等应用中发挥着不可替代的作用。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!