一种重症患者的辅助翻身装置的制作方法

1.本发明涉及重症护理领域,尤其涉及一种重症患者的辅助翻身装置。

背景技术:

2.重症患者通常存在威胁生命的高风险疾病的病人,该类患者因为创伤、疾病等原因造成生理状况急转直下,已经严重到危急生命,在进行抢救之后通常会安排入住重症监护病房(icu)进行专门的护理监护。在此种情况下,患者一般处于昏迷或者无意识的状态,其不能够自由地控制自身的身体运动,由于长时间的卧床,最容易发生的次生损伤是压疮,由于部分组织长时间的收到挤压,产生缺血、缺氧导致的部分组织坏死,严重的可能会导致患者在重症期免疫系统低下的情况下由于各种并发症而死亡。针对例如压疮或者需要对患者长时间贴近床面的一侧肢体进行护理的需求,常规的做法是有医护人员人工操作患者进行翻身操作,根据常规的护理学翻身指南,医生或者护士需要用双手接触患者的不同部位,例如臀部和肩部,然后双手中的一个或全部向某一个方向发力,使得患者的某一部分肢体能够在施力操作下产生改变,操作患者翻身的过程是缓慢、复杂且精度要求较高的,因为对于一些外部创伤的患者其受伤的骨、软组织或者椎体不能够接受某些超出限度的扭转、平移、弯折、拉伸等动作,会造成其受伤的部位产生再次伤害。医护人员在人工操作毫无知觉的患者进行翻身时,所产生的劳动以及动作消耗将是巨大的,并且根据护理需求,每个数个小时就需要进行一侧翻身操作,对医护人员的体能消耗非常之大。繁琐的操作、大量的体力劳动、稍有不慎还可能造成患者二次损伤等问题导致了在对重症患者进行翻身护理的操作难度直线上升。因此,需要出现一类能够辅助医护人员实施翻身操作的装置。

3.然而现有技术中通常考虑到的是对患者在翻身过程中的“全方位承托”,但是没有考虑到的是,在患者进行翻身时,其作为支点的一侧在患者翻身的过程中受力是逐渐增大的,尤其是当患者接触垫体的面积变小之后,该支点位置很有可能会由于与垫体之间产生的静摩擦力不足而发生滑动,而滑动造成的一个对患者必要重要的影响就是在患者的该部位产生了擦伤,擦伤需要大量的血液循环提供能量、物质来进行愈合或者恢复,但是由于接下来的一刻产生擦伤的部位被患者压在身下,从而导致该部分血液流动受阻,尤其是针对重症患者,其生理机能相当微弱,伤口愈合难度更高,在受压迫的情况下该部分擦伤不仅不能够愈合,反而还有可能会进一步恶化为压疮,即使医护人员按照正常的翻身规程对患者进行翻身,但是这些细小的擦伤仍然会导致患者患上压疮的几率上升或者压疮严重程度加重。

4.此外,一方面由于对本领域技术人员的理解存在差异;另一方面由于申请人做出本发明时研究了大量文献和专利,但篇幅所限并未详细罗列所有的细节与内容,然而这绝非本发明不具备这些现有技术的特征,相反本发明已经具备现有技术的所有特征,而且申请人保留在背景技术中增加相关现有技术之权利。

技术实现要素:

5.针对现有技术之不足,本发明提供了一种重症患者的辅助翻身装置,其至少包括,辅助部,其用于支撑躺卧的患者,辅助部由数个彼此分隔排布的承托构件组合构成,其中,当患者的一侧在受驱动下从现压区接触至辅助部的初始位置作相对逐渐远离的动作以同步增大其体宽线与辅助部间形成的翻身角至最大之前或之时,将要接触至患者待压区的数个承托构件是以非接触至患者身体部位的方式来设置或构建的。

6.上述控制翻身过程中现压区和待压区承托构件的不同运作方式尤其是在患者翻身角到达最大之前或者之时控制待压区承托构件远离患者身体运动非常有利于防止患者待压区身体产生擦伤的问题,相较于传统地将在患者翻身时将患者的每一个部位进行承托,尤其是对作为支点的边界部位进行承托所造成的待压区和边界部位受到患者自身重力压迫下产生的摩擦擦伤,本翻身承托控制方案反而将容易造成患者擦伤的待压区和部分边界做非接触设计,直接避免了擦伤的构成要件,使得主要制动患者缓慢落下的受力转移至患者现压区的身体部位上,由于现压区在后续较长一端时间内不会受到压迫,因此该部分产生的擦伤可以由不受阻碍的血液循环缓慢恢复,直接避免了由待压区在受到患者身体压迫的情况下还需要分担生理机能来恢复擦伤的问题,有效提升了患者安全性,显著降低了由擦伤所带来的患者发生压疮的风险。进一步地,对于脊椎受伤的患者,其在翻身过程中需要注意时刻保持其脊椎呈直线且非额外弯曲的状态,然而对于现有技术中的全程包覆的手段来说,其在翻身角达到较高水平时,其上肢和下肢由于自身重力不同、受力面积不同、所穿着衣物面积、材质不同等等原因而很容易造成上下肢产生滑动摩擦的时间、程度不同,这很有可能会造成该类脊椎受伤的患者在翻身时上身翻身角与下身翻身角不一致而造成患者颈椎扭转,使得脊椎产生一定的非期望弯曲,这对脊椎受伤的患者来说是非常危险并且十分不利于康复的。而本发明采用的翻身时待压区非接触的方式,使得患者在翻身达到最大角度时其待压区全部没有与承托构件的接触,使得患者几乎以垂直于承托构件的方式落下,防止了该类患者由于支撑点的上下肢摩擦系数不同而导致的患者脊椎扭转的问题,使得对于该类患者的护理安全性提升。对医护人员来说,针对待压区的承托构件做非接触式设计,使得患者在翻身的过程中仅需要将其翻身角抬升至一个稍大一些的角度,即可按照患者现压区与承托构件产生了滑动摩擦的情况下将患者以近乎垂直的方式下落至用于承托待压区的承托构件上,在这期间由于待压区未接触承托构件,该部分不会产生阻碍医护人员操作患者翻身的施力,使得医护人员翻身更加轻松,并且在轮作升高的承托构件影响下医护人员仅需要对患者施加轻微的力即可使得患者翻身角增大,可以大量降低医护人员的劳动付出。

7.优选地,彼此分隔排布的承托构件至少被构造为在受外界驱动的情况下能够相对于彼此做高度和/或形变限度的变化。

8.优选地,在患者翻身至翻身角达到最大之前或之时,用于在未来时刻承托待压区的数个承托构件被控设置为高度低于现行接触至患者现压区的数个承托构件中最低的高度水平。

9.优选地,在翻身角升高至最大以将患者由承托至现压区的承托构件落入承托至待压区的承托构件的过程中,患者身体表面与承托构件之间的滑动摩擦是始终被控制在现压区产生的。

10.优选地,基于患者待压区已经被部分承托构件承托之后,控制该部分承托构件高度抬升至与其他部分的承托构件高度平齐的位置。

11.优选地,在针对患者现压区的抬升时,承托构件配置为能够通过配合相邻其它承托构件轮作地改变其自身的高度和/或形变限度使得当患者作翻身运动时其伴随翻身角的增大而同步地沿抬升侧至支点侧变更承托至患者身体的位置。

12.优选地,控制承托构件轮作运动的机构配置为控制部,控制部电连接至设置在承托构件上的压力传感器,在数个承托构件沿沿抬升侧至支点侧逐一升高并接触的过程中,当其中任一承托构件上的压力传感器数值为零时,控制部控制该承托构件下降至初始高度。

13.优选地,基于长期压力数值不变的情况下其中任一或多个相邻的承托构件压力减小幅度超过阈值的条件,控制部能够通过这些压力减小的承托构件所在的位置判断抬升侧的位置。

14.优选地,基于医护人员在期望抬升的患者一侧附近的承托构件上按照预设特定手势进行的接触,控制部能够通过预设的特定手势所形成的特殊压力变化来判断抬升侧的位置。

15.优选地,在数个承托构件沿沿抬升侧至支点侧逐一升高并接触的过程中,依照顺序基于一定的预设间隔时间进行逐一启动的方式以控制承托构件能够逐一升高。

附图说明

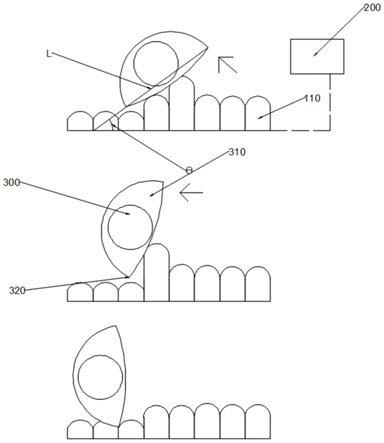

16.图1是本发明提供的采用的一种优选的翻身方式的流程示意图;

17.图2是常规的翻身流程示意图。

18.图3是本发明改进的现有技术翻身床垫的结构示意图;

19.图4是本发明另一种实施例的翻身方式的流程示意图;

20.图中:100、辅助部;110、承托构件;200、控制部;l、体宽线;θ、翻身角;300、患者;310、抬升侧;320、支点侧。

具体实施方式

21.下面结合附图进行详细说明。

22.本发明提供一种重症患者的辅助翻身装置,在医疗设施中,患者300由于疾病、创伤等原因而造成患病的状态,其中重症患者300由于其病症危急程度最高、对生命威胁性最高的属性而称为最需要着重护理的人员,并且在进行抢救之后的患者300,其通常会陷入长时间的昏迷或者无意识的状态,或者其产生部分或全部肢体瘫痪而导致其不能够自主地活动自己的身体,在此情况下,重症患者300需要在重症监护病房或者其它病房上长时间的卧床恢复修养。由于长时间不受控地保持同一种卧床姿势,其部分身体组织由于长时间收到身体重力的压迫而导致缺血、缺氧、缺乏营养的状况,最终有较大可能会造成褥疮、压疮等症状,严重的情况下,造成相关组织坏死,甚至有可能会加重患者300的生命危险。

23.在护理过程中,患者300在躺卧的状态下,由于医护人员不容易接近患者300的背后侧以及肢体靠近床垫的下方部分,需要将上述压疮高度易发的重点区域暴露在医护人员可以操作的范围内,尤其是早期的压疮发生的征兆或者针对皮肤或组织相关的治疗需要对

上述不易被医护人员以物理接触或者视线接触的方式触碰到的位置进行检查或者医学操作。根据临床护理经验,一般需要重点观察的区域是患者300后背靠近臀部的位置,即大致从患者300的臀沟延伸至骶骨的根部或者骶骨岬位置,患者300在此位置极易发生压疮症状。除此之外,患者300的足跟、肘部、肩胛、后脑勺,患者300侧卧时,其踝、胯、肩峰、肋和耳,患者300躺卧时,其趾、膝、生殖器、乳房、肩峰突、颊及耳部分也是较易发生压疮的部位。从另一方面来看,位于床面一侧被患者300躺卧时身体所占据压迫的部分在某些情况下也需要进行一定的操作,例如在患者300躺卧部分受伤造成流血、化脓、患者300体液污染等等情况下,需要对患者300压迫部位的床面进行部分清洁或者更换垫体辅材,甚至有时候可能需要进行整个床单的替换。可以将患者300接触至床垫的身体部分称为压迫区域,相应地,床单被患者300身体压住的区域称为受压区域。

24.在现有的护理过程中,为防止上述患者300长时间卧床造成的压疮情况由人工进行的护理操作通常需要医护人员双手进行操作,一般的操作规范中,医护人员的双手一般需要分别操作患者300的至少两个不同的部位来实现对患者300的翻身,例如在对平躺的患者300进行翻身时,医护人员需要一只手承托患者300的臀部,另一只手扶住患者300的背部或者肩部位置,双手需要同时向一个方向施力才能够将患者300由平躺姿态抓换为侧卧的姿势。但是,人工进行翻身的缺陷在于,医护人员通常需要耗费大量的体力、精力以及注意力来保证患者300在正确的姿态下符合规定地被翻转至合适的位置,这个过程繁琐、难度较高,而且还有可能会造成医护人员在操作过程中的受伤。虽然出现了一些用于辅助医护人员在移动患者300的同时对患者300进行支撑的装置,例如垫子、枕头等物品,但是这些物品不是专门为操作患者300翻身而设计,结构简单而且不易清洗,造成使用效果不好的问题。

25.本发明提供了一种辅助翻身装置,其大致构成为至少一个可供患者300进行躺卧的平台,为便于描述,可以将该平台的至少初始位置设定为平行于地面。患者300躺卧于平台的至少一个面积较大的面上,为患者300躺卧舒适,可以采用常见的床或者医用床垫作为本实施例的底层,该底层可以设置为非直接接触至患者300身体部位,而是通过在其上层设置的辅助部100而间接接触至患者300身体部位。辅助部100整体大致覆盖了平面面向患者300身体部位的一面的大部分甚至全部的面积,至少需要覆盖患者300易患压疮的身体部位在平台上的投影面位置。辅助部100由至少两个甚至更多个彼此分隔排布的承托构件110并排组成。在一些情况下,彼此分隔并不是指相邻的承托构件110边界之间必须存在一定的物理空间间隔,在此定义下,两承托构件110边界重合也应当属于本实施例所述的分隔排布。

26.为承受患者300重量并且将患者300的全身进行承托以分散患者300身体压力,承托构件110组合形成的辅助部100整体应当呈隆起且有一定弹性的属性,为达成该属性,承托构件110可以选择多种实现方式,例如选择市面上常见的棉花、乳胶、弹簧填充或制作的弹性床垫结构,或者采用充气、充水等可通过向其内空腔增加填充物来变更其形变量的气垫或水垫的结构。

27.优选地,本实施例为实现对医护人员操作患者300进行翻身时的辅助效果,需要对承托构件110的形变限度进行改变。这里对于上述弹性床垫结构,其不存在可以自行变化的可能,因此可以称这类结构为静态支撑结构;相应地,对于上述气垫或水垫结构,其因为可以通过向其内冲入填充物的原因而随时可以改变其弹性的缘故,可以称这类结构为动态支撑结构。故本实施例优选动态支撑结构作为优选实施方式,但需要注意的是,通过向静态支

撑结构的承托构件110进行合理地改造也是可以将其转化为动态支撑结构的,例如在弹性床垫背离接触至患者300身体表面的另一侧或者其内部设置有驱动装置,该驱动装置可以构造为例如驱动承托构件110朝向或者背离患者300身体表面移动,以改变该承托构件110对患者300皮肤表面的压迫力。在此种情况下,改造后的静态支撑结构也可以应用至本实施例所述的承托构件110的选择上。

28.在患者300进行平躺时可以将其身体在辅助部100上的躺卧区域大致分为三个板块,即第一区、第二区和第三区,第二区对应患者300中轴线部位,具体地,为患者300正常且呈直线状态的脊椎所在的中心线外加部分沿中心线向外延伸的区域。第一区和第三区是分别分隔与第二区两旁并且彼此对称地接触至患者300身体左右两侧的区域。实际使用过程中,按照使用习惯,可以将三个区域的划分方式关注在患者300臀部区域,接触并承托至患者300左臀的区域所在的沿人体纵向排布大区域可以称为第一区或者第三区,相应地,接触并承托至患者300右臀的区域所在的沿人体纵向排布的大区域可以称为第三区或者第一区,而夹在第一区和第三区之间的接触至患者300臀沟的区域称为第二区。

29.上述承托构件110的形变限度是指在一个具有能够形变属性的承托构件110在受到外界施力后产生的从无形变到最大形变的变化量,对于结构规整的承托构件110,例如方形、圆柱、半圆柱等结构的承托构件110,其形变限度可以从其隆起的最高处距离接触至背离患者300身体的平台的最低处的距离在形变时减小的幅度来表示;对于其面上单个点或者一小部分受到作用面较小的施力情况下,可以参照其凹陷的最深处距离周围没收到施力的平面部分的距离来表示该承托构件110的形变限度。可以预想到的是,形变限度大的承托构件110更加的“柔软”,形变限度大的承托构件110更加的“坚硬”。并且,对于动态支撑结构的承托构件110,特别是对于可以在一定限度下通过任意增加或减少其内部填充物的气垫或者水垫结构,其可以任意且梯度地改变其形变限度。

30.上述三个区域中分别包含至少一个部分的承托构件110,在患者300进行平躺时,三个区域分别对患者300的整个背后区域的三个分区进行承托,在理想的讨论情况下,三个区域对患者300身体的承托受力是均匀地,至少,第一区和第三区的受力和形变情况应当是一致或者大致是一致的。但是,在医护人员对患者300进行翻身操作时各个区域受到施力的情况将发生较大地偏移。例如在医护人员将平躺的患者300进行向左侧翻的操作时,为方便讨论,将第一区规定为接触至患者300的左侧身体部位,将第三区规定为接触至患者300的右侧身体部位,此时由于患者300自身姿态的变化造成的重心转移,以及患者300接触至承托区域的位置的变化,患者300左侧部位的受到的压迫力相较于其它部位来说是更大的。进一步地,为方便描述,在针对患者300上肢以及大部分下肢进行受力分析时,可以将人体的简化为半圆形或者上下具有不对称弧度的橄榄形或纺锤形,如图2所示,且患者300腹部的一面弧度通常来说比其背部的弧度更大,此时沿人体腰部方向的横截面呈现上述的半圆、橄榄或者纺锤形,这些形状都具有一个共同的特点在于,其在一侧至少具有一个角度突变较大且非连续变化的边界,特定到人体上来看,患者300左右侧的最边缘以及附近的位置可以视作上述边界。从患者300进行向左侧翻的过程来看,其靠左边的部位受力是逐渐增大的,且在患者300进行翻身的过程中,最大受力点或者受力线会从靠患者300脊椎中线的位置沿着朝向患者300左边界的方向移动,最终在某一个翻身的中间时刻下,患者300的最大受力位置移动至左边界的位置,此时从患者300简化横截面的图形上来看,在其他部位没有

收到额外承托的情况下,患者300的重力基本上都作用于该左边界的位置,可以说此时该部位受到的压力是最大的。然而由于该过程仅仅是一个瞬间过程,下一瞬间或者接下来一小段时间后患者300将会彻底转变为侧躺的姿态,此时对于该边界的压力将会减小。从整体侧翻的过程上来看,可以简化视作患者300由背部的面受力向受力面逐渐减小的趋势变化,在中间经过一次受力面减少至最小的边界受力后在组件增大其受力面最终变为侧边面受力的状态。

31.由于组织受到长期的压迫才会产生压疮的问题,因此对于瞬时受力的边界位置,仅受到大重量压迫并不会对其产生较大的压疮风险。然而,在实际的操作过程中,还需要注意到的一个紧迫的问题在于,虽然瞬时的大重量压迫不会造成患者300产生压疮的问题,但是在大重量作用于边界的一小段时间内极易在边界部位产生相对于辅助部100表面的滑动,因为此时患者300仍然呈倾斜姿势,其重力具有向其倾斜方向的分力,并且由于此时患者300与辅助部100表面的接触面积很小,仅有边界及其附近的区域接触至辅助部100表面,根据黏着摩擦理论,摩擦系数与表面的压强具有关系,而表面压强与接触面积有关,也就是说,接触面积更小其产生的静摩擦力越小,在大重量的分力影响的情况下,极易造成患者300边界位置突破静摩擦力而产生滑动。此滑动很容易造成患者300该处位置产生擦伤,尤其是对于重症患者300,其身体免疫力低下、生理状况低下,在多次、重复地翻身操作下很容易造成这些部位的擦伤,虽然短时的压迫不会造成边界位置产生压疮,但是边界位置产生的擦伤却对该部位在后期压迫过程中产生压疮以及压床的严重程度造成了影响,擦伤需要血液的流动来愈合和修复,但是在长时间的压迫状态下,该部位缺乏血液的流通,很容易造成擦伤部位没有愈合反而更加严重的情况,即使是在相同的受压情况下,边界部位相较于其它部位更加容易产生压疮。

32.针对上述问题,本实施例提供了一种在辅助医护人员对患者300进行抬升的同时同步地变更接触至患者300身体各部位的承托构件110的形变限度来增强患者300的可翻动性或者减少患者300部位的擦伤的方案。如图1所示,具体地,承托构件110由于是间隔设置,因此可以通过单独改变其形变限度或者是其自身的高度,改变形变限度是由上述增加填充物的方式实现的,而改变承托构件110的高度同样是通过改变填充物量的方式实现的,可以参照市面上常见的充气囊或者充水囊结构,其容积是可变的,通过向其内增加填充物可以使得其容积被迫变大,在其底部宽度被限定的情况下,其高度也会相应地增加,相反地,减少填充物也会使得承托构件110相应地减少其高度。为方便描述,根据图中所示,可以将人体躺卧时其身体简化为具有多个弧面的形状,并且根据身体部位而分别称为背侧、身侧和面侧。背侧是患者300人体背部的面,在患者300进行平躺时,其背侧接触至辅助部100;身侧是患者300人体左右侧的面,在患者300进行侧躺时,其身侧接触至辅助部100;面侧是患者300人体正面,腹部、面部所在的面,在患者300进行俯卧时,其面侧接触至辅助部100。在患者300进行翻身操作是,过程可以简单视作是患者300接触至辅助部100的面的变更,例如从平躺翻身为侧卧即是接触面从背侧转换到身侧的过程,又例如从侧卧转换为平躺即是接触面从身侧转换至背侧的过程。

33.简化来看患者300的背侧和两个身侧大致呈垂直状态,患者300的面侧和身侧也大致呈垂直状态,本实施例中所述的辅助部100按照符合翻身的方向而逐渐变化其高度和/或形变限度以将接触至其自身的患者300一侧斜向上抬起的方式配合医护人员向患者300施

力共同作用向预定方向将患者300翻身。在患者300翻身的过程中,可以将其身宽方向的体型简化为一条直线,可以称为体宽线l,体宽线l大致可以视作人体两肩峰的连接线所在的直线或者方向,在其翻身时,其与床体或者说辅助部100之间形成了一定的夹角,初始为锐角,该夹角可以称为翻身角θ。以患者300从背侧接触翻身到身侧接触的过程为例,其翻身角θ是逐渐增大的,此时患者300的第一区或者第三区相对彼此做上升和下降的远离运动,为方便描述此时将情况规定为第一区做上升运动,第三区相对第一区下降,但是从整体上来观察,第三区作为旋转的支点一直或者至少大部分时间内接触至辅助部100,过程中第二区也会逐渐升高并向远离辅助部100表面的方向移动。此时可以将远离辅助部100运动的一侧称为抬升侧310,靠近或者一直支撑在辅助部100上的一侧称为支点侧320。因此本实施例中所述的承托构件110配置为能够通过配合相邻其它承托构件110轮作地改变其自身的高度和/或形变限度使得当患者300作翻身运动时其伴随翻身角θ的增大而同步地沿抬升侧310至支点侧320变更承托至患者300身体的位置。此种设置下,每个承托构件110能够上升的最大高度或者最大形变限度都是一致的或者大致相似的,也即是说采用配置一样的承托构件110即可组合形成本实施例所述的辅助部100,有利于减少设计和制造成本。在每个承托构件110所能够上升的最大限度一致的情况下,每一个承托构件110上升至最高点并承托患者300身体的至少一个部分的时间也是有限的,因为患者300正在进行翻身运动,最靠近抬升侧310的一个承托构件110承托起患者300升至最高后由于医护人员对患者300的推动作用患者300的抬升侧310相对于该承托构件110进一步升高,此时该承托构件110与患脱离,相应地距离抬升侧310稍远的位置的承托构件110带动该位置的患者300身体部分上升至最高,随着该部分的继续升高而再次脱离,以此类推,可以看出在翻身角θ逐渐变大的同时,由抬升侧310到支点侧320的数个排列的承托构件110依次上升至最高并承托至少一部分的对应的患者300身体部分。

34.优选地,可以在每一个承托构件110的表面设置压力传感器,压力传感器可以选择贴片式的薄片压力传感器,并且控制承托构件110进行上升/下降的功能可以由控制部200实现,例如针对充气式的承托构件110,控制部200可以控制承托构件110的充放气来变更其高度。每个压力传感器均通信连接至控制部200上,在初始状态下,患者300躺卧于辅助部100上时,每个压力传感器所检测的数值是基本不变的,当控制部200检测到某一个或多个相邻的承托构件110压力减小并且变化幅度超过阈值后判断此时该患者300正在进行翻身操作,并且可以由此确定该压力减小的承托构件110所对应的患者300身体部分为抬升侧310。此种设定是基于患者300完全不能够控制其身体的情况下做出的,这种情况通常是患者300陷入昏迷、瘫痪、失去意识的状态。在另一些实施例中,也可以由医护人员手动开启,优选地,提供手势检测功能,医护人员手指通过预设的特定手势接触抬升侧310附近的承托构件110,控制部200通过检测预设特定手势造成的压力传感器特殊的数值变化而获知抬升侧310的位置,特定手势例如可以是手指双击、三击、相邻两个承托构件110交替指压等操作。优选地,在某一个承托构件110脱离与患者300身体接触之后,感受到压力瞬间减小或者变化为零,控制部200可以控制该承托构件110减小其高度并恢复至与相邻未接触至患者300身体的其它承托构件110相同的高度,这种高度可以称为初始高度。从另一方面来说,承托构件110的初始高度大致应该为患者300躺卧不动时的高度,在患者300进行翻身时,接触至其现压区的部分承托构件110将变化为高于该初始高度,而即将接触至其待压区的部分

承托构件110高度变化为低于该初始高度。优选地,在控制承托构件110轮作地升高时,沿顺序升高的路径在上一个承托构件110之后的承托构件110可以在上一个承托构件110启动之后的一端预设间隔时间后启动,以此类推,形成类似于波浪形的变化趋势。

35.优选地,针对上述的在患者300进行翻身的过程中防止其作为支点的边界以及即将被压在身下的一侧产生擦伤的问题,本实施例还提供了辅助部100即将被翻身后的患者300压住的另一部分承托构件110高度或者形变限度的控制方式,即在上述承托构件110轮作式的升高至患者300身体部分一直到翻身角θ变更至最大前或者瞬间控制即将被患者300翻身所压迫的承托构件110沿远离患者300身体的方向移动,也即是降低其高度,以使得患者300在翻身角θ达到最大前以及达到的瞬间其待压区时刻都是与承托构件110呈非接触状态的。待压区为属性区分的患者300身体侧面,相应地还有现压区,现压区表示患者300现在正在被压迫的区域也是翻身操作进行变更的起始姿势,待压区表示患者300即将收到压迫的区域也是翻身操作的变更目标姿势。在患者300翻身角θ达到最大后患者300是按照其现压区与部分承托区域产生滑动摩擦的情况下以近乎垂直与待压区的承托构件110的方式落下至待压区上,由于待压区仅需要在患者300翻身的前一个阶段保持与患者300呈非接触的状态,而并不需要特意去与周围接触至患者300的其它承托构件110保持很大的高度差,仅需要些微的能够保证患者300在前一个阶段不会接触的高度即可,因此患者300落下时产生的冲击力对患者300的伤害很小,不会造成患者300受伤,并且承托待压区的承托构件110仍然具有一定的形变缓冲的效果,更加不会造成患者300受伤。上述翻身角θ达到最大的理想情况是其体宽线l与辅助部100呈90

°

垂直的状态,在非理想的情况下,翻身角θ也在90

°

左右。

36.上述控制翻身过程中现压区和待压区承托构件110的不同运作方式尤其是在患者300翻身角θ到达最大之前或者之时控制待压区承托构件110远离患者300身体运动非常有利于防止患者300待压区身体产生擦伤的问题,相较于传统地将在患者300翻身时将患者300的每一个部位进行承托,尤其是对作为支点的边界部位进行承托所造成的待压区和边界部位受到患者300自身重力压迫下产生的摩擦擦伤,本翻身承托控制方案反而将容易造成患者300擦伤的待压区和部分边界做非接触设计,直接避免了擦伤的构成要件,使得主要制动患者300缓慢落下的受力转移至患者300现压区的身体部位上,由于现压区在后续较长一端时间内不会受到压迫,因此该部分产生的擦伤可以由不受阻碍的血液循环缓慢恢复,直接避免了由待压区在受到患者300身体压迫的情况下还需要分担生理机能来恢复擦伤的问题,有效提升了患者300安全性,显著降低了由擦伤所带来的患者300发生压疮的风险。进一步地,对于脊椎受伤的患者300,其在翻身过程中需要注意时刻保持其脊椎呈直线且非额外弯曲的状态,然而对于现有技术中的全程包覆的手段来说,其在翻身角θ达到较高水平时,其上肢和下肢由于自身重力不同、受力面积不同、所穿着衣物面积、材质不同等等原因而很容易造成上下肢产生滑动摩擦的时间、程度不同,这很有可能会造成该类脊椎受伤的患者300在翻身时上身翻身角θ与下身翻身角θ不一致而造成患者300颈椎扭转,使得脊椎产生一定的非期望弯曲,这对脊椎受伤的患者300来说是非常危险并且十分不利于康复的。而本发明采用的翻身时待压区非接触的方式,使得患者300在翻身达到最大角度时其待压区全部没有与承托构件110的接触,使得患者300几乎以垂直于承托构件110的方式落下,防止了该类患者300由于支撑点的上下肢摩擦系数不同而导致的患者300脊椎扭转的问题,使得

对于该类患者300的护理安全性提升。对医护人员来说,针对待压区的承托构件110做非接触式设计,使得患者300在翻身的过程中仅需要将其翻身角θ抬升至一个稍大一些的角度,即可按照患者300现压区与承托构件110产生了滑动摩擦的情况下将患者300以近乎垂直的方式下落至用于承托待压区的承托构件110上,在这期间由于待压区未接触承托构件110,该部分不会产生阻碍医护人员操作患者300翻身的施力,使得医护人员翻身更加轻松,并且在轮作升高的承托构件110影响下医护人员仅需要对患者300施加轻微的力即可使得患者300翻身角θ增大,可以大量降低医护人员的劳动付出。

37.优选地,可以在检测到患者300完成翻身后,将接触至待压区的数个承托构件110上升至初始高度。

38.在另一种实施例中,本发明针对现有的公开号为cn110882117a的专利进行改进,首先该专利中所涉及的翻身气垫床、翻身气囊及翻身气垫床,其透过翻身气囊在上部与下部的结构安排及充、泄气的控制,让上部较宽且下部较窄的翻身气囊可更进一步地协助病患进行翻身,令其翻身时可容易地达到足够的翻身角度。从该专利的说明书附图(如本说明书附图3所示)中可以看出,其在垂直于地面的横截面上大致呈左右两半分隔结构,并且其中的一个半边结构部分呈远离地面的部分面积较大靠近地面的部分较小的倒梯形结构。该技术通过左右两半的划分来对应人体的左右两半对称的体型,并且通过充气气囊一边充气抬升,另一边泄气下降的方式使得平躺在上面的人体能够跟随该升高和降低的气囊做倾斜运动,同时设置在人体身侧的充气装置同时承担了阻挡患者从侧边滑落的功能,然而此种设计方案具有一些较大的问题,首先是翻身角度有限的问题,该方案在患者两个身侧设计了充气和侧挡双功能的装置,虽然可以较为方便地限制患者的侧滑问题,但是也在一定程度上限制了患者的翻身角度,由于侧挡的存在患者身侧特别是背部上靠近肩部外侧的部位,例如三角肌、肩胛冈、大小圆肌,以及腰臀部靠身侧的部位,例如腰三角肌、臀中肌、部分臀大肌,以及腿部靠身侧的部位,例如股四头肌、腓骨肌,这些部位在翻身前患者平躺的情况下就受到了长时间的压迫,由该设备翻身后,这些部位仍然被压迫在倾斜的患者身下,并且由于患者处于倾斜位置,这些部位受到的压迫力反而还升高了,这极不利于这些部位释放压力缓解压疮隐患的需求,长时间使用反而有可能加重这些部位的压疮情况。如果以患者宽度方向与床面或者水平面做夹角来观察,该设备操作下的患者与水平面的夹角至多仅能够被调整为锐角,造成始终有一部分被压在患者身下,不利于防止压疮的护理需求。下一个问题在于,可供患者躺卧的床面设计较为窄,由于患者躺卧时不可能完全按照居中躺卧的姿势,那么在进行翻身时,患者原本平躺的位置有可能不适宜进行向某一个方向的翻身,若强行向该方向翻身,则有可能造成患者翻落至气垫外侧。还有一个问题在于,该装置用于承托患者的气垫划分过少,仅有简单的左右两个区间划分,两个区间占据了患者的整个背部,当患者需要进行翻身或者本身正在进行平躺时,其背部的全部区域能够进行单独调整、单独放松泄压的可能性被阻滞,针对患者背部容易发生压疮的部位不能进行单独的调整,对患者进行翻身时其背部由于规则的隆起以及不同肌肉的特性而导致的不同压力状态均没有得到针对性的处理,而是简单地归纳为左右两个区间,导致翻身效果提升不大,收效甚微。

39.因此,本实施例为改进上述现有技术中存在的部分问题,设计了如下方案,如图4所示,本装置大致与上一个实施例相同,不同于对比文件的仅划分左右区的方案,本方案更

接近于“排骨架”的结构,即沿人体宽度方向上划分为多个并列排布的承托构件110,并且数个承托构件在水平于地面上排布所形成的辅助部宽度至少配置为大于一般人体平均宽度,较佳地,大于一般人体平均宽度1.5倍,更佳地,倍数为2倍,优选地,根据场地因素以及其它因素排除负面考虑后可以选择最大的辅助部宽度。在一种优选的实施例下,每一个承托构件均具有独立的充气和放气通道,并且能够独立地储存一定量的气体,因此通过对承托构件外侧面上尤其是与相邻其它承托构件并列的部位上设计例如魔术贴、纽扣、绳索、扣带等等可拆卸的连接部件的方式,医护人员可以根据场地因素对辅助部的宽度进行自定义地改造,例如添加和缩减承托构件的数量。此种设计使得患者在平躺在辅助部上时,无需精确地躺在中间部位,而是可以相对地躺在偏移辅助部中心线的位置,类属于单人躺在双人床上的效果。

40.在辅助患者进行翻身时,本辅助部所能达成的最终效果为能够控制患者翻身角达到甚至略微超过直角,相较于对比现有技术只能够实现锐角的翻身角,本装置能够完全释放患者背部的所有区域,不留下任何可能收到压迫的死角,患者可以由原本的平躺转换为侧躺的姿势,使得其重心和躺姿被完全改变,这有利于患者现有压疮的恢复以及压疮隐患的防御,更加具有实用意义和更佳的效果。

41.本装置在辅助患者翻身的动作模式为,在接收到患者将要翻身的信息后,首先判断患者在目前躺卧的位置上能够向哪一个方向进行翻身,即进行一个防掉出的翻身方向逻辑判定。此种情况是防止患者原本躺卧在较为接近辅助部边缘的位置,若仍控制患者向靠近辅助部边缘翻身而造成的患者掉出辅助部的问题。该判定至少基于患者位置作为输入来执行的,患者位置可以设置为患者相对于辅助部平面的位置,患者位置可以由多种传感器检测获知,例如可以采用视觉检测的方式,或者采用超声波/红外线测距的方式,或者采用任何可能的空间定位的方案。优选地,本方案中采用压感检测的方式,即在构成辅助部的至少一个承托构件接触至患者的一面上设置有压感检测传感器,较佳地,在辅助部至少靠近左右边界以及中间部位的承托构件上分别设置有压感检测传感器,优选地,每一个构成辅助部的承托构件上均设置有压感检测传感器,每一个压感检测传感器根据承托构件在辅助部的位置进行标记,控制部根据压感检测传感器被触发的编号以及该编号所在的位置来间接判断人体的躺卧位置,进一步地,可以将靠近辅助部两侧边缘的承托构件划分为警戒区,在警戒区内的承托构件上的压感检测传感器被触发后即认为患者已经躺卧在边缘位置,在进行患者翻身操作时,控制部控制承托构件变化以使得患者仅能够向辅助部中心位置翻身,而禁止向反方向翻身。

42.本装置的至少一个或者每一个承托构件均能够被单独充气,在本实施例中,为对患者提供翻身角达到直角的翻身功能之目的,为承托构件换气的换气装置可以设置在辅助部远离接触至患者身体的另一侧,即可以是夹设在床面/地面/台面与辅助部之间的位置,具体地,换气装置的气泵可以设置在辅助部之外的位置,与其连通的换气管道设置在上述夹设位置,此处的换气可以理解为充气与泄气双功能。通过换气装置,每个承托构件能够被单独的充气膨胀或者泄气缩小。

43.在患者躺卧在辅助部上时,基于检测的患者位置选择可操作的承托构件的编号,选择依据为与患者位置重叠的承托构件,在利用上述压感检测传感器的情况下,可以选择压力数值超出初始值的压感检测传感器所在的承托构件作为可操作的对象,另外优选地,

除了选择与患者位置重叠的承托构件作为可操作对象外,还可以选取一部分患者位置周边临近的承托构件作为可操作对象,例如相邻的没有被患者压在身下的2到3个承托构件可以被纳入可操作对象范围内。

44.在患者需要进行翻身时,根据本优选的实施例,可以包括以下步骤。

45.步骤a:控制部根据检测的患者位置选择与患者位置重合的承托构件作为可操作对象。

46.步骤b:控制部选择与患者位置相邻的一部分承托构件作为追加的可操作对象。

47.步骤c:控制部基于获取的患者位置确定翻身方向,翻身方向在患者位置不同的情况下至少具有双向翻身以及特定单向翻身的选择可能性,尤其是在患者位置靠近辅助部边缘的情况下,翻身方向仅能选择为向辅助部中心方向。

48.步骤d:控制部基于选定的翻身方向控制被选择为可操作对象的承托构件进行泄气,泄气的规则为基于选定的翻身方向上靠近翻身支点的位置首先泄气并且泄气程度最高,沿翻身支点向人体另一身侧的路径上所接触的承托构件泄气程度逐渐降低,其中翻身支点大致为确定翻身方向后作为翻身的支撑点的患者身体的其中一个身侧。

49.通过对患者翻身支点处以及沿该支点到另一个身侧的承托构件的泄气降低,使得承托构件实际构成了一种类似于斜坡或者高低台的结构,患者在重力的作用下翻身支点首先下落,在患者其它身体部分与承托构件的接触使得患者被逐渐翻身。

50.此种方案的优势在于,在患者未进行躺卧时预先将辅助部设置在一个较为高位的状态,即承托构件预先被充入较为大量且充足的空气,在患者进行翻身时,仅需要控制泄气过程即可使得患者产生翻身,无需通过充气过程,这使得用于给承托构件充气的设备能够使用功率相对较小的设备,并且其泄气过程本身与患者因为重力势能而下落的过程同向,使得患者本身的压力既可以用于驱动承托构件的泄气过程,同时相应的抽气设备工作输出功率也得以减小。使用较小功率的换气装置不仅可以在成本上显著减低护理机构的相关支出,并且在使用噪音、使用时长、使用振动等实际使用所产生的负面影响下也得到了一定的防止与改善,使得病房环境得以进一步的提升,有利于患者在更加安静的情况下康复。

51.在另外一种实施例中,还提供了一种无需将患者翻身但仍然能够相对缓解患者压疮问题的控制方案,其使用的装置如上述实施例类似,不同在于,控制部不是采用翻身支点以及患者身体走向的顺序控制承托构件顺序泄气的方式而是在患者进行平躺的过程中利用交替泄气与患者位置重合的承托构件的方案,其中,交替泄气是指将被激活为可操作对象的承托构件其中一部分泄气而另外剩余一部分不泄气以使得患者在被剩余的一部分承托构件继续承托的情况下不至于在垂直于地面的方向上产生位移或者不产生大量位移并且一段时间与下一段时间内被泄气与保持原状的承托构件交替状态的泄气方案。理论上,在患者本身保持不动且环境稳定的情况下,紧靠一个支撑至患者重心平衡点的承托构件即可保证患者在垂直方向上的稳定性,在较佳的情况下,对称支撑在患者躯体左右两侧的承托构件在本身承压能力合格的情况下也可以保证患者的稳定性,优选地,可以采用间隔泄气的方式,即三个相邻的承托构件中,选择一号与三号泄气二号保持原状或者一号与三号保持原状二号泄气的方式,以保证患者在纵向上的稳定性。在一段预设时间内,一号与三号泄气,二号保持原状,在另一段接下来的预设时间内,一号与三号充气至恢复原状,二号泄气,如此交替。

52.需要注意的是,上述具体实施例是示例性的,本领域技术人员可以在本发明公开内容的启发下想出各种解决方案,而这些解决方案也都属于本发明的公开范围并落入本发明的保护范围之内。本领域技术人员应该明白,本发明说明书及其附图均为说明性而并非构成对权利要求的限制。本发明的保护范围由权利要求及其等同物限定。本发明说明书包含多项发明构思,诸如“优选地”、“根据一个优选实施方式”或“可选地”均表示相应段落公开了一个独立的构思,申请人保留根据每项发明构思提出分案申请的权利。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1