一种便于控温的内热针的制作方法

1.本实用新型涉及内热针领域,尤其是涉及一种便于控温的内热针。

背景技术:

2.针灸针是传统的中医针灸器具,是我国医学宝库中的珍贵财富,对针灸针加热上有通过燃烧艾叶艾绒的方式。随着医疗设备的进步,具备针灸功能的内热针开始出现,通过内部的发热丝产热来模拟针灸,对人体进行治疗,然而现有内热针的结构仍存在进一步改进的空间。本实用新型主要设计一种生产成本较低并便于进行控温的内热针。

技术实现要素:

3.鉴于上述现有技术的不足之处,本实用新型的目的在于提供一种生产成本较低并便于进行控温的内热针。

4.为解决以上技术问题,本实用新型采取了以下技术方案:

5.本实用新型提供了一种便于控温的内热针,包括封头和内热针体,所述内热针体内设置有发热丝,所述内热针体包括主针体和副针管,所述封头的一端插入与所述副针管的一端,所述副针管的另一端与所述主针体嵌合连接,所述主针体内设置有热电偶,所述封头上设置有第一电极,所述副针管上设置有第二电极和第三电极,所述第一电极与所述发热丝电性连接,所述发热丝与所述第二电极电性连接,所述第一电极与发热丝及第二电极依次导通组成封闭的导通回路,所述第一电极与所述热电偶电性连接,所述热电偶与所述第三电极电性连接,所述第一电极与热电偶及第三电极依次导通组成封闭的导通回路。

6.优选地,所述的便于控温的内热针,所述副针管的另一端套设于所述主针体的一端上、与所述主针体嵌合连接。

7.优选地,所述的便于控温的内热针,所述副针管的另一端与所述主针体通过冲压嵌合连接。

8.优选地,所述的便于控温的内热针,所述热电偶靠近所述主针体的针尖端设置。

9.优选地,所述的便于控温的内热针,所述第一电极与所述发热丝通过导线电性连接,所述发热丝与所述第二电极通过导线电性连接。

10.优选地,所述的便于控温的内热针,所述第一电极与所述热电偶通过导线电性连接,所述热电偶与所述第三电极通过导线电性连接。

11.优选地,所述的便于控温的内热针,还包括用于防止所述第一电极与发热丝及第二电极依次导通组成封闭的导通回路和所述第一电极与热电偶及第三电极依次导通组成封闭的导通回路受外界干扰的绝缘部。

12.优选地,所述的便于控温的内热针,所述绝缘部为绝缘层,所述绝缘层设置于发热丝和导线的表面上。

13.优选地,所述的便于控温的内热针,所述绝缘部为绝缘管,所述发热丝和部分导线设置于所述绝缘管中。

14.优选地,所述的便于控温的内热针,所述封头与所述副针管绝缘设置。

15.相较于现有技术,本实用新型提供了一种便于控温的内热针,包括封头和内热针体,所述内热针体内设置有发热丝,所述内热针体包括主针体和副针管,所述封头的一端插入与所述副针管的一端,所述副针管的另一端与所述主针体嵌合连接,所述主针体内设置有热电偶,所述封头上设置有第一电极,所述副针管上设置有第二电极和第三电极,所述第一电极与所述发热丝电性连接,所述发热丝与所述第二电极电性连接,所述第一电极与发热丝及第二电极依次导通组成封闭的导通回路,所述第一电极与所述热电偶电性连接,所述热电偶与所述第三电极电性连接,所述第一电极与热电偶及第三电极依次导通组成封闭的导通回路。本实用新型采用非一体式成型结构,将电极部分与针灸主部进行了分开加工再组合,有利于降低工艺成本,并且本实用新型采用热电偶内嵌,用于采集针尖温度,有利于实时监控真实的温度输出,有利于改善设备使用过程中温度靠患者感受,对于真实温度未知的情况,有利于避免温度未知情况下容易对人体形成烫伤,有利于解决显示温度与患处真实温度不一致,不仅如此,还便于仪器使用过程数据统计,作为研发导入。

附图说明

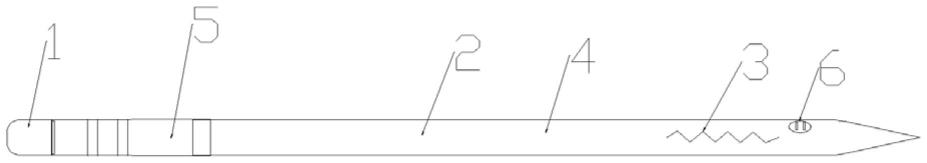

16.图1为本实用新型提供的便于控温的内热针的结构示意图。

17.图2为本实用新型提供的便于控温的内热针的局部结构示意图。

具体实施方式

18.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

19.需要说明的是,当部件被称为“装设于”、“固定于”或“设置于”另一个部件上,它可以直接在另一个部件上或者可能同时存在居中部件。当一个部件被称为是“连接于”另一个部件,它可以是直接连接到另一个部件或者可能同时存在居中部件。

20.还需要说明的是,本实用新型实施例中的左、右、上、下等方位用语,仅是互为相对概念或是以产品的正常使用状态为参考的,而不应该认为是具有限制性的。

21.如图1、图2所示,本实用新型提供了一种便于控温的内热针,包括封头1和内热针体2,所述内热针体2内设置有发热丝3,所述内热针体2包括主针体4和副针管5,所述封头1的一端插入与所述副针管5的一端,所述副针管5的另一端与所述主针体4嵌合连接,所述主针体4内设置有热电偶6,所述热电偶6直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,所述封头1上设置有第一电极(图中未标号),所述副针管5上设置有第二电极7和第三电极8,所述第一电极与所述发热丝3电性连接,所述发热丝3与所述第二电极7电性连接,所述第一电极与发热丝3及第二电极7依次导通组成封闭的导通回路,所述第一电极与所述热电偶6电性连接,所述热电偶6与所述第三电极8电性连接,所述第一电极与热电偶6及第三电极8依次导通组成封闭的导通回路。本实用新型采用非一体式成型结构,将电极部分与针灸主部进行了分开加工再组合,有利于降低工艺成本,并且本实用新型采用热电偶6内嵌,用于采集针尖温度,有利于实时监控真实的温度输出,有利于改善设备使用过程中温度靠患者感受,对于真实温度未知的情况,有利于避免温度未知情况下容易对人体形成烫伤,有利于

解决显示温度与患处真实温度不一致,不仅如此,还便于仪器使用过程数据统计,作为研发导入。

22.本实用新型采用全封闭的结构,依靠低电压、微电流工作,发热丝3的发热长度为内热针体2的长度或总长度的1/2~2/3,红外线热释能量集中在针体的下1/2或2/3尖端部位,本实用新型在工作时,针尖的温度保持在40~60℃之间,从而促使组织细胞、组织间质、微细管毛细血管、神经、淋巴组织的供血、供氧的充盈度得到改善,细胞和组织之间的能量活性物质和新陈代谢率因此得到加强,人体经络穴位的气血通道得到畅达,此种治疗方法得到的效果较为理想。优选地,本实用新型提供的便于控温的内热针,所述副针管5的另一端套设于所述主针体4的一端上、与所述主针体4嵌合连接,其具有一段连接部9。优选地,本实用新型提供的便于控温的内热针,所述副针管5的另一端与所述主针体4通过冲压嵌合连接。优选地,本实用新型提供的便于控温的内热针,所述热电偶6靠近所述主针体4的针尖端设置。优选地,本实用新型提供的便于控温的内热针,所述第一电极与所述发热丝3通过导线电性连接,所述发热丝3与所述第二电极7通过导线电性连接。优选地,本实用新型提供的便于控温的内热针,所述第一电极与所述热电偶6通过导线电性连接,所述热电偶6与所述第三电极8通过导线电性连接。具体的,所述导线可采用铜导线。

23.优选地,本实用新型提供的便于控温的内热针还包括用于防止所述第一电极与发热丝3及第二电极7依次导通组成封闭的导通回路和所述第一电极与热电偶6及第三电极8依次导通组成封闭的导通回路受外界干扰的绝缘部。优选地,本实用新型提供的便于控温的内热针,所述绝缘部为绝缘层,所述绝缘层设置于发热丝3和导线的表面上。或者,本实用新型提供的便于控温的内热针,所述绝缘部可采用绝缘管,所述发热丝3和部分导线设置于所述绝缘管中。绝缘管的设置在现有技术中已有应用,例如,内热针体2内设有套住部分导线和封头1的一端的第一绝缘管,内热针体2内还设有套住发热丝3和另一部分导线的第二绝缘管,第二绝缘管一端穿进第一绝缘管内,使第一电极、导线、发热丝3、(导线、)第二电极7组成封闭的导通回路,使第一电极、导线、热电偶6、(导线、)第三电极8组成封闭的导通回路。内热针的尾端(封头1所在的一端)插入主机的连接头中,第一电极、第二电极7、第三电极8从而与连接头对接,从而进行电力供应、数据传输和温度控制。

24.综上所述,本实用新型采用非一体式成型结构,将电极部分与针灸主部进行了分开加工再组合,有利于降低工艺成本,并且本实用新型采用热电偶内嵌,用于采集针尖温度,有利于实时监控真实的温度输出,有利于改善设备使用过程中温度靠患者感受,对于真实温度未知的情况,有利于避免温度未知情况下容易对人体形成烫伤,有利于解决显示温度与患处真实温度不一致,不仅如此,还便于仪器使用过程数据统计,作为研发导入。

25.可以理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,而所有这些改变或替换都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1