靠枕的制作方法

1.本实用新型涉及枕头技术领域,尤其是涉及一种靠枕。

背景技术:

2.相关技术中,靠枕的按键设置在靠枕的表面,当靠枕抵靠在抵靠物上时,可能会误碰按键,导致靠枕不能按照用户的需求进行工作,靠枕工作的可控性受到了一定的影响。

技术实现要素:

3.本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型的一个目的在于提出一种靠枕,该靠枕可以有效地防止按键误碰的情况发生。

4.根据本实用新型的靠枕,包括:主体,所述主体具有弹性变形能力;外罩,所述外罩套设于所述主体,所述外罩的内表面朝向人体颈部,所述外罩背离人体颈部的外表面具有抵靠区和非抵靠区,所述抵靠区用于与抵靠物抵靠接触,所述非抵靠区设置于所述抵靠区的至少一侧,所述抵靠区至少设置有防滑部;按键,所述按键设置于所述外罩且与所述外罩的非抵靠区相对应,所述按键与所述防滑部间隔设置。

5.根据本实用新型的靠枕,通过在外罩背离人体颈部的外表面设置有抵靠区和非抵靠区,通过将按键设置在非抵靠区能够防止按键发生抵靠误碰,并且抵靠区至少设置有防滑部,防滑部可以增加与抵靠物之间的摩擦力,可以使靠枕与抵靠物之间抵靠得更稳固,有效地防止因靠枕相对抵靠物窜动而误碰按键。

6.在本实用新型的一些示例中,所述防滑部包括筋条,多个所述筋条凸出于所述外罩的外表面。

7.在本实用新型的一些示例中,多个所述筋条为环形,所述按键设置于环形的多个所述筋条内。

8.在本实用新型的一些示例中,多个所述筋条为环形,所述按键设置于所述环形的所述筋条之外。

9.在本实用新型的一些示例中,所述按键设置于所述外罩的顶部或底部,所述外罩的顶部适于邻近人体头部,所述外罩的底部适于邻近人体躯干。

10.在本实用新型的一些示例中,所述筋条为刺绣筋条。

11.在本实用新型的一些示例中,所述主体包括:抵靠部和安装部,在所述主体的长度延伸方向上,所述安装部设置于所述抵靠部的两侧,所述靠枕还包括:控制电路板,所述控制电路板设置于一个所述安装部内,所述安装部相对所述抵靠部弯折设置,所述抵靠部的外表面与所述抵靠区相对应。

12.在本实用新型的一些示例中,所述安装部的外侧设置有容置所述控制电路板的容纳槽。

13.在本实用新型的一些示例中,靠枕还包括:发热件,所述发热件设置于所述主体的内表面和所述外罩之间,所述发热件为石墨烯发热膜或pet发热膜。

14.在本实用新型的一些示例中,所述外罩为硅胶套、皮革套、布料套和植绒材料套中的至少一种。

15.本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

16.本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

17.图1是根据本实用新型的靠枕的结构示意图;

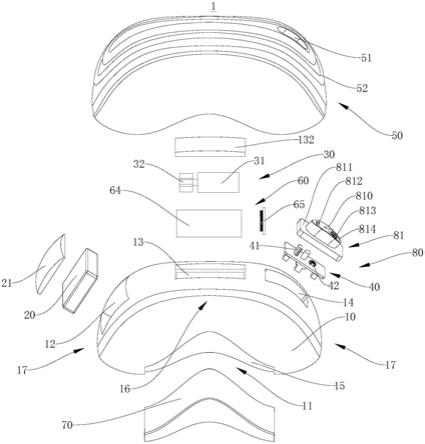

18.图2是根据本实用新型的靠枕的爆炸示意图;

19.图3是根据本实用新型的靠枕的正视方向的剖视图;

20.图4是振动电机安装在壳体内时在正视方向的剖视图;

21.图5是根据本实用新型的靠枕的侧视方向的剖视图;

22.图6是根据本实用新型的靠枕主体的俯视方向的尺寸图;

23.图7是根据本实用新型的靠枕主体上下倒放时在正视或后视方向的尺寸图;

24.图8是根据本实用新型的靠枕主体的左视方向的尺寸图;

25.图9是根据本实用新型的靠枕主体的左视方向的剖视尺寸图;

26.图10是根据本实用新型的靠枕主体的正视方向的剖视尺寸图;

27.图11是按键的结构示意图;

28.图12是控制电路板的结构示意图;

29.图13是按键组件的剖视图;

30.图14是根据本实用新型的另一靠枕的结构示意图;

31.图15是根据本实用新型的另一靠枕的爆炸示意图。

32.图16是壳体的结构示意图。

33.附图标记:

[0034]1‑

靠枕;

[0035]

10

‑

主体;11

‑

颈部容纳空间;12

‑

第一容纳槽;

[0036]

13

‑

第二容纳槽;130

‑

内部槽;131

‑

外部槽;132

‑

电机垫片;

[0037]

14

‑

第三容纳槽;15

‑

第四容纳槽;16

‑

抵靠部;17

‑

安装部;

[0038]

20

‑

电源;21

‑

电源垫片;30

‑

振动电机;31

‑

电机主体;32

‑

偏心振子;

[0039]

40

‑

控制电路板;41

‑

充电插接头;42

‑

触控键位;

[0040]

50

‑

外罩;51

‑

按键孔;52

‑

筋条;53

‑

抵靠区;54

‑

非抵靠区;

[0041]

60

‑

壳体;61

‑

限位部;62

‑

第一空间;63

‑

第二空间;

[0042]

64

‑

主壳体;65

‑

盖体;70

‑

发热件;

[0043]

80

‑

按键组件;81

‑

按键;810

‑

按键主体;

[0044]

811

‑

底座;8110

‑

底板;8111

‑

连接部;8112

‑

挡板;

[0045]

812

‑

充电口;813

‑

按压柱;814

‑

按压凹部。

具体实施方式

[0046]

下面详细描述本实用新型的实施例,参考附图描述的实施例是示例性的,下面详细描述本实用新型的实施例。

[0047]

下面参考图1

‑

图16描述根据本实用新型实施例的靠枕1。

[0048]

靠枕是一种相较于相关技术中的u型枕而言体积更小更容易携带的适于对用户颈部进行按摩的仪器,具体来说,靠枕1抛弃了u型枕中适于夹持人体颈部的左右功能夹臂,靠枕1可以是通过牵引、振动或敲打中的至少一种按摩方式以促进颈部血液循环和缓解因长期保持某一固定姿势导致的颈部不适,起到缓解疲劳和有效预防颈椎病的功效。靠枕1的使用场景在于靠枕1的内侧适于与人体颈部皮肤贴合,外侧抵靠于椅背上或桌面上,也即通过颈部施加的作用力将靠枕1夹设于人体颈部与椅背或桌面之间。

[0049]

如图2、图3、图5和图15所示,根据本实用新型实施例的靠枕1,包括:靠枕本体和振动组件。靠枕本体背离人体颈部的一侧开设有容纳槽,靠枕本体包括主体10和外罩50,主体10的外侧开设有多个容纳槽,振动组件具有多个部件,多个部件分别对应地设于多个容纳槽中,振动组件用于产生振动。其中,外罩50的内表面朝向人体颈部,外罩50背离人体颈部的外表面具有抵靠区53和非抵靠区54,抵靠区53用于与抵靠物抵靠接触,非抵靠区54设置于抵靠区53的至少一侧。

[0050]

在使用状态时,振动组件的多个部件由于设置在多个容纳槽中,会远离人体颈部,人体颈部与多个部件之间具有较大的缓冲距离,从而可以避免用户在使用靠枕1时出现较强的异物感,可以提升用户的使用体验。

[0051]

并且,通过将振动组件设置在主体10背离人体颈部的一侧,使得靠枕1的重心向背离人体颈部的一侧移动,在使用时,靠枕1通常被夹持在颈部和靠背之间,靠枕1与靠背之间的固定性得到了提升,当扭动颈部时,靠枕1仍能够具有相对固定的位置,为颈部提供稳定的支撑。

[0052]

其中,如图2、图3、图5和图15所示,振动组件的多个部件为电源20、振动电机30和控制电路板40,在长度延伸方向上,多个容纳槽依次设置为第一容纳槽12、第二容纳槽13和第三容纳槽14,主体10具有柔性或弹性变形能力,弹性变形具体可以为慢回弹(记忆)变形,主体10的外侧为主体10背离人体颈部皮肤的一侧。第一容纳槽12、第二容纳槽13和第三容纳槽14中的至少两个容积不同,由于三个容纳槽所放置的部件不同,所以根据实际部件进行合理的容积调节,可以使得主体10的结构能够符合实际,而且也能够有效容置对应的部件。

[0053]

如图2、图3和图15所示,第一容纳槽12、第二容纳槽13和第三容纳槽14朝向主体10的外侧敞开,也可以是其他方向,即容纳槽并不限于朝向外侧敞开。外罩50套设于主体10的外表面,用于将第一容纳槽12、第二容纳槽13和第三容纳槽14的开口至少部分地封闭,长度延伸方向大体沿左右方向。其中,振动电机30为功能部件,即起到振动按摩功能的部件,电源20设于主体内,功能部件与电源20电连接并设于主体10内。

[0054]

如图3和图5所示,电源20容置于第一容纳槽12,振动电机30的至少一部分容置于第二容纳槽13,而且振动电机30与电源20电连接,控制电路板40的至少一部分容置于第三容纳槽14,且控制电路板40分别与振动电机30和电源20电连接。也就是说,主体10的内部有颈部容纳空间11,人体颈部可以抵靠在该颈部容纳空间11内,在沿靠枕1的长度延伸方向

上,主体10的外侧依次开设有第一容纳槽12、第二容纳槽13和第三容纳槽14,将电源20、振动电机30和控制电路板40依次容置于上述容纳槽内,并且电源20、振动电机30和控制电路板40三者之间电连接。电源20可以为振动电机30和控制电路板40提供电能,控制电路板40可以控制振动电机30的开闭和具体工作状态。

[0055]

由此,将振动电机30容置于第二容纳槽13,振动电机30可以振动以带动主体10振动,实现振动按摩效果,由于第二容纳槽13位于长度延伸方向上的中间位置,振动电机30产生的振动传递至主体10并朝主体10的形状延伸方向传递,传递至位于振动电机30左右两侧的主体10部分的振动较为均衡,不容易出现一侧振动按摩强度大,另一侧振动按摩强度小的情况。换言之,当振动电机30振动时,靠枕1的振动会比较均衡,按摩效果会更好。

[0056]

另外,将振动电机30设置于主体10的中部,这里所说的中部表示主体10的沿厚度、长度和宽度方向的相对靠内的部位,用户在对主体10的中部施加揉捏力时,主体10的中间部分会牵扯带动主体10的两侧部分发生形变,起到一定的缓冲作用,用户在触碰到振动电机30时需要施加更大的作用力,换言之,将振动电机设置于主体10的中部还对振动电机30的保护起到了积极作用。

[0057]

由于第一容纳槽12和第三容纳槽14分别位于第二容纳槽13的两侧,当电源20和控制电路板40分别容置于第一容纳槽12和第三容纳槽14时,这样可以区别于将电源和控制电路板设置于一侧的靠枕,其能够保证靠枕1两侧的配重能够大致相同,如此,可以避免靠枕1在使用时出现一侧过重而向该侧倾斜令用户无法正常佩戴的情况,从而能够达到良好的使用效果。

[0058]

还有,由于第一容纳槽12、第二容纳槽13和第三容纳槽14均开设在主体10的外侧,这样可以增加各个容置槽与颈部容纳空间11之间的距离,在使用状态,振动电机30远离人体颈部,人体颈部与振动电机30之间具有较大的缓冲距离,从而可以避免用户在使用靠枕1时出现较强的异物感,可以提升用户的使用体验。而且由于第一容纳槽12和第三容纳槽14分布在主体10的左右两侧,这样可以使得三个部件彼此间隔,防止互相干扰影响电连接稳定性以及电源20和控制电路板40与第一容纳槽12和第三容纳槽14之间的连接稳定性,减小因振动电机30的振动导致接触不良和电源20、控制电路板40的移位风险,进而可以提升用户的使用体验。

[0059]

其中,如图2和图3所示,主体10包括抵靠部16和安装部17,抵靠部16的外表面与抵靠区53相对应,在主体10的长度延伸方向上,安装部17包括分别连接于抵靠部16两侧的两个,安装部17相对所述抵靠部16弯折设置。两个安装部17分别设置有第一容纳槽12和第三容纳槽14,抵靠部16设置有第二容纳槽13,抵靠部16主要作用于靠枕1使用时抵靠椅背或其它抵靠物以防止靠枕1滑落,而安装部17主要用于设置容纳槽进行安装对应部件,以及围绕在用户的颈部后侧的侧向位置,这样可以使得靠枕1能够更好地贴合用户颈部,可以有效包覆用户颈部的后侧。

[0060]

根据本实用新型的一个可选实施例,如图2、图3和图15所示,电源20的外侧设置有电源垫片21,电源垫片21为具有一定柔性的材料制成,电源垫片21设置在第一容纳槽12内。设置有电源垫片21,电源垫片21可以将电源20与抵靠物间隔开,且由于电源垫片21具有柔性,电源垫片21受抵压力变形,起到缓冲作用,可以减小电源20受到的作用力,避免电源20受到较大作用力时发生刺穿情况,起到保护电源20的作用。另外,通过设置电源垫片21,也

可以使电源20更好地固定安装,有效地避免电源20在第一容纳槽12内发生相对位移,并且电源垫片21的外表面与主体10的外表面位于同一曲面内,这样可以保证主体10外表面的整体顺滑性,也使外罩50可以更好地套设在主体10上,使得外罩50的外表面保持平整顺滑。

[0061]

举例而言,电源垫片21可以为海绵垫、硅胶垫和橡胶垫中的一种,电源20可以为蓄电池和干电池中的一种。

[0062]

根据本实用新型的一个可选实施例,如图3和图5所示,第二容纳槽13包括内部槽130和外部槽131,内部槽130位于外部槽131的内侧,振动电机30容置于内部槽130内。将振动电机30容置于内部槽130内,可以避免振动电机30直接与外罩50接触,进而避免了在使用状态时,振动电机30相对直接地硬碰硬地抵靠到椅背,可以理解,振动电机30产生的振动除了经过外罩50之外没有经过任何缓冲直接传递到椅背,而椅背的力臂较长,椅背与振动电机30会同步发生振动,振动电机30的振动频率较高,因此椅背会具有较强的震感,本申请通过将振动电机30与外罩50间隔开可以有效避免靠枕1抵靠椅背时出现强烈的振感。

[0063]

可选地,如图2、图3和图5所示,靠枕1还包括电机垫片132,电机垫片132容置于外部槽131内。电机垫片132为可以eva(乙烯

‑

醋酸乙烯共聚物)材料发泡制成,将电机垫片132容置于外部槽131内,可以保证振动电机30的安装稳定性,也可起到缓冲作用,可以更好地避免振动电机30直接与抵靠物硬碰硬接触,从而可以避免靠枕1出现强烈的震感和异音。当然,上述实施例仅是示例性的,并非是本申请保护范围的限制,例如,电机垫片132还可以为海绵垫。

[0064]

其中,如图3和图5所示,内部槽130在人体颈部皮肤处的投影面积小于外部槽131的投影面积,电机垫片132覆盖在振动电机30的外侧,电机垫片132夹设于振动电机30和外罩50之间。也就是说,从靠枕1的外侧看向内侧的方向上,内部槽130在人体颈部皮肤处的投影面积小于外部槽131的投影面积,内部槽130的位置设置于外部槽131的相对中间位置,而且在靠枕1沿左右方向上,外部槽131的长度大于内部槽130,内部槽130的长度与振动电机30的长度相适应,内部槽130与振动电机30过盈配合,主体10发生形变以挤压振动电机30,这样可以提高连接稳定性。

[0065]

当然,在外罩50的塑形作用下,电机垫片132的外侧表面与主体10的外侧表面位于同一曲面内,这样可以保证主体10外表面的整体顺滑性,也使外罩50可以更好地套设在主体10上,从而保证外罩50的外表面的整体顺滑性,避免外罩50上印刻出凹凸不平的形状。

[0066]

根据本实用新型的一个可选实施例,如图2、图3和图5所示,靠枕1还包括壳体60,振动电机30设置于壳体60内,壳体60容置于第二容纳槽13内,壳体60用于将振动电机30和主体10间隔开。将振动电机30设置于壳体60内,可以理解,由于主体10具有柔性,主体10受力时容易发生较大的形变,同时,振动电机30的偏心振子32在转动过程中可能会与变形后的主体10发生干涉,从而导致振动电机30停转。因此,通过设置壳体60以将振动电机30与主体10间隔开,可以使振动电机30在振动时不会受到外部设置的影响。

[0067]

其中,如图2

‑

图4、图16所示,振动电机30包括电机主体31和偏心振子32,偏心振子32设置于电机主体31的轴向一侧,壳体60内设置有限位部61,壳体60的内部空间在限位部61的两侧分为第一空间62和第二空间63,电机主体31容置于第一空间62内,偏心振子32容置于第二空间63内,而且偏心振子32的外包络面与壳体60间隔设置。通过将壳体60的内部空间在限位部61的两侧分为第一空间62和第二空间63,电机主体31和偏心振子32分别设置

在第一空间62和第二空间63,这样,偏心振子32的运动轨迹的外包络面与壳体60之间就会间隔开,从而可以避免偏心振子32在工作时与壳体60发生干涉,影响振动电机30的运行。而且,如此设置的壳体60可以起到限制电机主体31的作用,可以保证电机主体31的安装可靠性。

[0068]

可选地,如图2、图4和图16所示,壳体60包括主壳体64和盖体65,主壳体64远离偏心振子32的一侧为敞开侧,盖体65盖设在主壳体64的敞开侧。振动电机30通过主壳体64的敞开侧设置于壳体60内,然后将盖体65盖设在主壳体64的敞开侧,盖体65盖设在主壳体64敞开侧的一侧设置有螺纹,盖体65与主壳体64之间通过螺纹连接。如此设置的盖体65与主壳体64安装可靠,而且可以进一步地保证电机主体31的安装可靠性。

[0069]

需要说明的是,如图2和图4所示,电机主体31的外周面与壳体60的内表面之间贴合,并且盖体65抵接于电机主体31的端部,电机主体31的另一端抵接于限位部61。如此设置,可以更好地将电机主体31固定,避免振动电机30在振动时使电机主体31发生移位或者与壳体60碰撞,导致振动电机30不能正常工作,甚至发生损坏。

[0070]

可选地,内部槽130的长度为a,壳体60的轴向长度为b,其中,a≤b≤1.2a。内部槽130的长度和壳体60的轴向长度之间的尺寸关系为:a≤b≤1.2a,壳体60的轴向长度稍大于内部槽130的长度,壳体60与内部槽130过盈配合,这样可以避免当主体10轻微变形时,内部槽130的长度增大,壳体60无法方便有效地设置在内部槽130内,可以保证壳体60在第二容纳槽13内的安装可靠性,可以进一步地保证振动电机30的安装可靠性。

[0071]

根据本实用新型的一个可选实施例,主体10为柔性主体。将主体10设置为柔性主体,在使用时,用户颈部需要对靠枕1施加压力,柔性主体在压力作用下可以发生形变,从而可以贴合用户脖颈,提高使用效果。

[0072]

进一步地,主体10为海绵体或发泡橡胶体。海绵体较软,容易变形,用户颈部在靠住靠枕1时需要对靠枕1施加压力,海绵体在压力作用下会发生形变,这样,靠枕1可以更加贴合用户脖颈,提高使用效果,而发泡橡胶体耐热性高,同时具有回弹性好、密度均匀等优点,并且主体10设置为海绵体或发泡橡胶体,主体10的隔热能力强,进一步减小发热件70对电源20的影响。

[0073]

根据本实用新型的一个可选实施例,如图2所示,外罩50开设有与第三容纳槽14对应的按键孔51,按键孔51位于第三容纳槽14的外侧,按键孔51处设置有按键81,按键81与外罩50的非抵靠区54相对应,而且按键81至少部分地设置于按键孔51处,按键81包覆在控制电路板40的的周侧和与控制电路板40的板面相对的一侧,即其远离人体颈部的一侧,控制电路板40上设有与按键81对应的触控键位42,按键81与控制电路板40对应以在对按键81施加朝向人体颈部的作用力时同步按压触控键位42,按键81和控制电路板40整体形成为按键组件80。也就是说,按键组件80包括按键81和控制电路板40,当需要使用靠枕1时,用户按下按键81的同时,触控键位42也会受到压力作用而触动控制电路板40,控制电路板40执行和发送命令,使整个靠枕1开始运作,并且,按键81和控制电路板40形成整体,可以提高按键81与控制电路板40的连接稳定性,避免出现按键81移位的情况,也使装配更加方便。

[0074]

需要说明的是,按键81设置于主体10的第三容纳槽14的外侧,第三容纳槽14位于主体10的一侧,由于主体10大致呈c字型,在用户将靠枕1抵靠在抵靠物上时,由于按键81与抵靠物之间具有间隙,按键81与抵靠物之间会间隔开,也方便用户调节,可以避免因抵靠抵

靠物时抵靠物与按键81接触导致误触按键81从而出现误操作的情况。

[0075]

由此,根据本实用新型实施例的靠枕1,通过形成整体的按键组件80,可以解决按键81移位的问题,可以保证按键组件80触控操作的精准性,可以使得装配更加简单方便。

[0076]

其中,如图2、图11和图13所示,按键81包括按键主体810和底座811,按键主体810设置于底座811的外侧,外侧为远离人体颈部的一侧,而且按键主体810设置于按键孔51处,按键主体810凸出于底座811,底座811包覆在控制电路板40的外周。将按键主体810设置于按键孔51处,并且凸出于底座811,这样,可以清晰辨识按键主体810的位置,方便用户操作,可以通过按摩主体10控制和调节靠枕1,底座811包裹在控制电路板40的外周,使按键81和控制电路板40形成整体,可以提高按键81与控制电路板40的连接稳定性,避免出现按键81相对于控制电路板40移位的情况。

[0077]

具体地,如图13所示,底座811包括:底板8110、连接部8111和挡板8112,底板8110、连接部8111和挡板8112构设出插槽,控制电路板40适于伸入所述插槽内,其中,底板8110连接于按键主体810的底部外周,连接部8111的一端连接于底板8110的自由端并朝向背离人体颈部的一侧延伸,挡板8112的一端连接于连接部8111的另一端并朝向控制电路板的内部延伸,控制电路板40的外周卡设于底板8110和挡板8112之间。通过底板8110、连接部8111和挡板8112可以形成包覆控制电路板40外周的插槽,一方面增大了底座811与控制电路板40之间的接触面积,结合面较多,另一方面,底座811具有了一定的机械卡固能力,这样可以保证控制电路板40在底座811处的安装可靠性,而且将控制电路板40插入到插槽内即可进行控制电路板40的安装,可以使得按键组件80的装配方式简单可靠。

[0078]

根据本实用新型的一个可选实施例,如图2、图11

‑

图13所示,按键81上设置有充电口812,控制电路板40上设置有充电插接头41,充电插接头41设置于充电口812处。将充电口812设置在按键81上,所对应的在控制电路板40上设置有充电插接头41,这样可以避免另外设置充电口812和充电插接头41,减少零件个数,从而可以提高生产效率,降低生产成本。

[0079]

进一步地,如图2、图11

‑

图13所示,充电口812设置于按键81的靠近主体10中部的一侧。并且按键81伸出的按压柱813设置于按键81的远离主体10中部的一侧,这样,用户在按动按键81时不会触摸到充电口812部分,充电口812容易藏匿污渍,可能导致充电口812接触不良、堵塞失效等。

[0080]

可选地,如图2、图11

‑

图13所示,控制电路板40设置有触控开关,触控开关为触控键位42,按键81设置有朝向触控键位42延伸的按压柱813,按键81还在对应按压柱813的位置设置有按压凹部814,按压凹部814朝向远离人体颈部的方向凹陷。在使用靠枕1时,用户可以按压按键81上的按压柱813,按压柱813带动触控键位42,最后通过触控键位42触控控制电路板40,从而可以控制和操作靠枕1,而按键81还在对应按压柱813的位置设置有按压凹部814,按压凹部814使按压柱813的位置下沉,防止发生误触,以及可以方便用户的手指触控操作。

[0081]

根据本实用新型的一个可选实施例,外罩50的外侧的抵靠区53至少设置有防滑部,防滑部与按键81间隔设置。防滑部用于增大外罩50与接触物之间的摩擦力。当靠枕1需要抵靠时,将外罩50的外侧抵靠在抵靠物上,外罩50的外侧设置有防滑部,可以增大外罩50与接触物之间的摩擦力,从而可以防止靠枕1从颈部滑落,导致佩戴效果不佳。此外,防滑部可以增加靠枕1与抵靠物之间的摩擦力,使靠枕1与抵靠物之间抵靠得更稳固,有效地防止

因靠枕1相对抵靠物窜动而误碰按键81。

[0082]

其中,如图1、图2、图3、图14和图15所示,防滑部包括多个筋条52,多个筋条52分布在外罩50的外侧。多个筋条52分布在外罩50的外侧,可以增加靠枕1与需要抵靠的抵靠物之间的摩擦力,提高抵靠状态下的稳定性,避免在抵靠状态时靠枕1从颈部脱离。筋条52可以对应在抵靠部16的外侧。

[0083]

由此,根据本实用新型实施例的靠枕1,通过设置多个筋条52,可以有效增加外罩50和抵靠的抵靠物之间的摩擦力,而且由于筋条分布在外罩50的外侧,可以使得外罩50与抵靠物接触的各个部分摩擦力相对较均匀,从而可以进一步地提高靠枕1的抵靠稳定性。

[0084]

可选地,如图1和图2所示,至少一个筋条52呈环形,按键81位于环形的筋条52内。环形指的是筋条52可以设置成闭环结构。按键81位于环形的筋条52内,可以清晰地辨识按键81的位置,避免因按键抵靠抵靠物而导致的误操作现象,其中,按键81可以设置在靠近环形筋条52的端部,这样可以方便用户触摸识别,从而提高可操作性。

[0085]

其中,按键81凸出于按键孔51,而且按键81不超过筋条52的顶部,即按键81凸出外罩50的高度小于等于筋条52的高度。按键81凸出于按键孔51,可以方便用户触摸识别,提高可操作性,而按键81不超过筋条52的顶部,在靠枕1与抵靠物之间进行抵靠时,可以更好地避免按键81与抵靠物进行抵靠,从而可以避免因按键抵靠抵靠物而导致的误操作现象。

[0086]

另一可选地,如图14和图15所示,至少一个筋条52为环形,按键81设置于环形的筋条52外。在使用靠枕1时,抵靠部16需要与抵靠物进行抵靠,而筋条52设置在抵靠部16以增加靠枕1与抵靠物之间的摩擦力,而按键81设置于环形的筋条52外,可以更好地避免按键81与抵靠物进行抵靠,从而可以避免因抵靠抵靠物而导致的误操作现象。

[0087]

优选地,如图14和图15所示,按键81设置于外罩50的顶部或底部。按键81设置于外罩50的顶部或底部,在靠枕1与抵靠物之间进行抵靠时,可以更好地避免按键81与抵靠物进行抵靠,从而可以避免因按键81抵靠抵靠物而导致的误操作现象。

[0088]

其中,筋条52为刺绣筋条。筋条52为刺绣筋条,在增加观赏性的同时也可以提高筋条52与抵靠物之间的摩擦力。

[0089]

可选地,按键81为软质硅胶按键,按键81与外罩50整体为热压成型结构,控制电路板40和按键81整体为热压成型结构。按键81为软质硅胶按键,为柔性按键,柔性按键在压力作用下可以发生形变,触感较好,可以更好、更方便地进行按压,将按键81与外罩50整体和控制电路板40与按键81整体均热压成型,热压成型模具便宜,能够节约成本,而且成品厚度均匀,在实际使用和安装时很更加方便。热压成型的方式可以保证外罩50和按键81之间的配合可靠性,还可以进一步地保证按键81和控制电路板之间的配合可靠性。

[0090]

另一可选地,按键81为软质硅胶按键,外罩50为布料,按键81与外罩50车缝连接,控制电路板40通过魔术贴固定于外罩50上。按键81为软质硅胶按键,为柔性按键,柔性按键在压力作用下可以发生形变,触感较好,可以更好、更方便地进行按压,而外罩50为布料,按键81与外罩50车缝连接,控制电路板40通过魔术贴固定于外罩50上,则选材简单方便,操作起来也更加简单,并且造价低。

[0091]

根据本实用新型的一个可选实施例,如图2、图3和图5所示,靠枕1还包括发热件70,发热件70设置于靠枕本体靠近人体颈部的一侧,这样可以近距离向人体颈部传递热量,从而可以使得靠枕1具有热敷功能,可以提升用户使用的舒适性。

[0092]

进一步地,发热件70设置于主体10的内表面和外罩50之间,电源20和控制电路板40均与发热件70电连接,电源20与发热件70间隔开,发热件70被构造成片状,发热件70与靠枕本体面与面贴合连接,具体地,发热件70与外罩50面与面贴合接触。发热件70设置于主体10的内表面和外罩50之间,发热件70、电源20和控制电路板40之间电连接,当使用靠枕1时,发热件70通电产生热量,电源20与发热件70间隔开,可以避免发热件70发出的热量传递至电源20,影响电源20的使用寿命,发热件70被构造成片状,发热件70与外罩50面贴合接触,可以更好地为靠枕1增加热敷功能,即用户在使用靠枕1进行按摩操作时,发热件70可以向用户颈部的皮肤传递热量,从而可以加快血液循环,提升按摩效果,进而可以缓解用户的颈部疲劳,可以提升用户的使用体验。

[0093]

其中,发热件70为柔性部件,其能够跟随靠枕本体一同发生变形。也就是说,在靠枕本体发生变形时,发热件70可以与靠枕本体同步变形,这样可以避免发热件70与靠枕本体分离,可以避免产生褶皱,可以保证靠枕1的结构整体性。而且柔性的发热件70可以提升其与人体颈部接触的舒适性,可以进一步地提升用户使用的舒适性。

[0094]

而且,通过发热件70设置于主体10的内侧,可以进一步地增加其与电源20之间的距离,可以更好地避免发热件70发出的热量传递至电源20,影响电源20的使用寿命,而且也可以提高靠枕1的使用安全性,可以延长靠枕1的使用寿命。

[0095]

由此,根据本实用新型实施例的靠枕1,通过设置发热件70,可以为靠枕1增加热敷功能,而且,通过发热件70设置于主体10的内侧,可以进一步地增加其与电源20之间的距离,可以提高靠枕1的使用安全性,可以延长靠枕1的使用寿命。

[0096]

进一步地,发热件70的宽度方向的相对侧边设有剪切口,其中,发热件70的长度方向与主体10的长度方向一致,发热件70的宽度方向指与发热件70的长度方向垂直的方向。在发热件70的宽度方向的相对侧边设有剪切口,可以形成为结构薄弱点,设置剪切口的目的在于减小发热件70沿长度方向的刚度,在贴设发热件70时发热件70起皱的可能性较小,剪切口优选设置于中间,在于在中间部位起皱的可能性最大,缺口可以包括间隔设置的多个,形成多个弱点。

[0097]

一种可选地,发热件70为石墨烯发热膜。石墨烯发热膜通电后会产生红外线,红外线可穿过皮肤,直接使肌肉和皮下组织等产生热效应,加速血液物质循环,具有增加新陈代谢、减少疼痛、增加肌肉松弛、产生按摩效果等优点,其中,红外线主要是由于其能从不同水平调动人体本身的抗病能力而治疗疾病,提高热传导效率,保证按摩快速有效,减小能量损耗,而且优选的海绵为热的不良导体,这样进一步地减小了石墨烯发热膜发热对电源20的影响,可以提高靠枕1的使用安全性。

[0098]

另一种可选地,发热件70为pet(树脂)发热膜。两层pet薄片之间制成的纯电阻式面状电热元件,适用于使用温度小于130

°

的环境,由于靠枕1的加热效果需稳定在42

±3°

,温度需要条件不高,可以使用pet发热膜,并且pet发热膜是当前市面上使用频率最高的发热件70,升温快和热惯小等优点可以提高用户的使用效果。

[0099]

进一步地,发热件70包括发热片和泡棉层,发热片和泡棉层均设置于靠枕本体内,相较于发热片,泡棉层靠近人体颈部,例如,泡棉层夹设于发热片和外罩50之间,发热片夹设于泡棉层和外罩50的内侧表面之间。发热片主要用来发热,向用户颈部传递热量,而设置泡棉层,在于发热片在弯曲变形后通常表面会形成凹凸不平的形状,泡棉层具有形变能力

可以吸收形变,保证发热件的整体外表面光滑平整,不会在外罩50上印刻出凹凸不平的形状,保证外罩50的平整性。

[0100]

可选地,如图2和图15所示,主体10的内表面或外罩50上设置有第四容纳槽15,发热件70容置于第四容纳槽15,第四容纳槽15用于对发热件70避位。通过在主体10的内表面或外罩50上设置第四容纳槽15,然后将发热件70容置于第四容纳槽15,这样可以使发热件70的安装位置更加稳定,而且可以使外罩50设置发热件70的位置处与其它位置保持顺滑,不会出现凸起,减小用户使用时的异物感。

[0101]

另外,外罩50直接与发热件70贴合接触,如此设置的发热件70可以有效且直接地将发热件70产生的热量传递至用户颈部的后侧,减小热量损失。优选地,外罩50与发热件70贴合的部位由透气性布料制成,布料上具有较多的透气孔,发热件70产生的热辐射可以快速地从透气孔传出,起到即时加热的效果,且热量损失较小,也可以提高电池的使用寿命,延长加热时长。

[0102]

进一步地,靠枕1还包括温度检测器,温度检测器设置于发热件70以对发热件70的温度进行检测,温度检测器与电源20和控制电路板40电连接。温度检测器主要用于检测发热件70的温度,温度检测器设置在发热件70上,并且与控制电路板40电连接,这样,当使用靠枕1时,温度检测器通电时温度检测器可以检测发热件70的温度,通过相应的控制程序控制发热件70的温度保持在42

±3°

范围内,避免温度过高烫伤用户或温度过低起不到按摩效果,从而可以进一步地提升靠枕1的使用可靠性。

[0103]

根据本实用新型的一个可选实施例,发热件70和电源20之间,以及发热件70与控制电路板40之间连接有线束,主体10内设置有穿线孔,线束穿过穿线孔。也就是说,在主体10内设置有穿线孔,而发热件70与控制电路板40之间连接的线束穿过该穿线孔,这样可以更好地利用主体10内的空间,在不影响其他功能正常使用的同时,缩短了排线。穿线孔还可以起到限制线束的作用,使主体10内部线路规整,且线束也不用布设于主体10的外表面上,因此线束不会被夹设于主体10和外罩50之间导致外罩50被印刻出凸起,有利于外罩50的整体保持顺滑。

[0104]

进一步地,如图3和图5所示,发热件70延伸至主体10的顶部和底部,主体10的顶部适于邻近人体头部,主体10的底部适于邻近人体躯干。这样设置,可以与用户颈部的形状相适应,在用户仰头或低头时均可以大面积贴和颈部皮肤,从而可以提供稳定的加热按摩效果。

[0105]

根据本实用新型的一个可选实施例,如图1、图2、图3、图14和图15所示,主体10呈c形。主体10呈c形,其内侧限定出用于容纳用户脖颈的颈部容纳空间11,区别于常见的u形靠枕,该c形主体10的靠枕1没有位于主体10两侧用于夹持的功能臂,在使用时,需要在靠枕1的抵靠部16借助抵靠物进行抵靠,用户颈部枕靠在颈部容纳空间11处,如此能够达到颈部按摩效果。

[0106]

具体地,如图6

‑

图10所示,主体10的长度为c,主体10的厚度为d,其中,150mm≤c≤200mm,70mm≤d≤90mm。这样,可以使靠枕1的尺寸更符合大多数用户颈部尺寸,方便用户佩戴,而且可以有利于实现靠枕1的小型化设计目标。

[0107]

除此之外,第一容纳槽12的宽度为i,第一容纳槽12的长度为n,40mm≤i≤50mm,35mm≤n≤40mm。第一容纳槽12放置电源20,该尺寸范围设置更加合理,电源20可以方便设

置在其中,也可以保证电源20正常工作。

[0108]

外部槽131的长度为e,外部槽131的宽度为h,外部槽131的厚度为m,50mm≤e≤60mm,20mm≤h≤40mm,3mm≤m≤5mm。外部槽131的尺寸范围如此设置,可以将电机垫片132设置在其中,从而更好地避免振动电机30直接与抵靠物硬碰硬接触,从而可以避免靠枕1出现强烈的震感和异音。

[0109]

内部槽130的宽度为g,内部槽130的厚度为k,10mm≤g≤20mm,20mm≤k≤25mm。内部槽用于放置振动电机30,该尺寸范围设置更加合理,在振动电机30工作时也会起到更好的按摩效果。

[0110]

第三容纳槽14的长度为p,第三容纳槽14的宽度为f,30mm≤p≤35mm,20mm≤f≤30mm。第三容纳槽14放置控制电路板40,该尺寸范围设置更加合理,控制电路板40可以方便设置在其中,也可以保证控制电路板40正常工作。

[0111]

第四容纳槽15的长度为j,90mm≤j≤100mm。第四容纳槽15用于放置发热件70,该尺寸范围如此设置,可以使发热件70更加全面地传递热量到用户的颈部,使按摩的效果更好。

[0112]

根据本实用新型的一个可选实施例,外罩50为硅胶套、皮革套、布料套和植绒材料套中的至少一种。外罩50设定为硅胶套、皮革套、布料套、植绒材料套中的至少一种,可以保证产品的亲肤性,提高使用舒适性。

[0113]

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。

[0114]

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1