城市雨水回收利用系统的制作方法

[0001]

本实用新型涉及城市雨水处理技术领域,具体涉及一种城市雨水回收利用系统。

背景技术:

[0002]

近几年,随着我国城市化进程的快速发展,城市水资源紧张现象愈发严重,而汛期大量的降雨,又频频导致城市内涝发生。雨水资源作为一种可再生资源,因此对其加以利用,不仅可以缓解城市水资源短缺的危机,同时也可以有助于减轻市政排水管网的压力,降低城市内涝的发生。

[0003]

随着人们对雨水收集利用的重视,越来越多城市的开始建设雨水回收利用系统,城市雨水利用主要指对城市汇水面产生的径流进行收集、调蓄和净化后的直接利用。常见学校、广场、建筑物屋面、小区、道路等一定区域内对雨水进行收集、调蓄后回用于绿化灌溉或洗车、冲厕等。这种利用技术较易掌握,是城市雨水回收利用研究初期应用广泛的利用方式,对改善区域环境、缓解城市用水紧张能够产生一定的效果。只是目前雨水的回收和利用需要一个缓慢发展的过程,需要在不断进步中完善。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型的目的在于提供一种整体结构简单、过滤效果好的城市雨水回收利用系统。

[0005]

本实用新型采用的技术方案为:一种城市雨水回收利用系统,包括:

[0006]

城市雨水管网,用于收集城市雨水;

[0007]

过滤池,所述过滤池用于对城市雨水管网收集的雨水进行过滤,所述过滤池中向右倾斜设有第一过滤网,所述第一过滤网将所述过滤池分为上进水区和下出水区,所述上进水区顶部通过管道与城市雨水管网连通,所述上进水区的过滤池侧壁上设有排污口,所述排污口位于第一过滤网的最低处,所述下出水区的过滤池侧壁上设有排水口;

[0008]

污水池,用于对过滤池过滤的污水进行收集,所述污水池通过管道与上进水区的排污口连通;

[0009]

弃流池,用于对过滤池过滤后的雨水进行二次过滤,所述弃流池侧壁上设有进水口和出水口,所述进水口通过管道与过滤池上的排水口连通,所述弃流池底部设有排泥口,所述排泥口通过排泥管道与污水池连通,所述排泥管道上设有电动阀;

[0010]

供水调节池,用于储存弃流池过滤后的雨水,所述供水调节池通过管道与弃流池上的出水口连通。

[0011]

如上所述的城市雨水回收利用系统,进一步说明为,所述第一过滤网与水平面之间的倾斜夹角为5

°

~10

°

。

[0012]

如上所述的城市雨水回收利用系统,进一步说明为,所述弃流池中竖向设有一消能板,所述消能板将弃流池分为右进水池和左过滤池,所述左过滤池底部设有所述排泥口,所述左过滤池中倾斜设有可拆卸的第二过滤网,所述第二过滤网将左过滤池分为上过滤区

和下沉泥区,所述右进水池的深度小于左过滤池的深度,所述消能板顶部与弃流池顶部齐平,所述消能板底部与右进水池底部之间设有连通右进水池和下过滤区的进水通道,所述右进水池相对于消能板的右侧侧壁上设有所述进水口,所述左过滤池相对于消能板的左侧侧壁上设有所述出水口,所述出水口位于上过滤区的左过滤池侧壁上。

[0013]

如上所述的城市雨水回收利用系统,进一步说明为,所述进水通道中竖向设有配水板,所述配水板与消能板一体成型,所述配水板上设有多个配水孔,所述配水孔在配水板上均匀间隔布置。

[0014]

如上所述的城市雨水回收利用系统,进一步说明为,所述左过滤池底部为漏斗状,所述排泥口位于左过滤池底部最低处。

[0015]

如上所述的城市雨水回收利用系统,进一步说明为,所述供水调节池上设有溢流口。

[0016]

本实用新型的有益效果是:1、该系统整体结构简单,施工方便,同时对雨水具备很好的过滤效果,非常适合一些小型城市使用,不仅缓解城市水资源短缺的危机,同时也可以有助于减轻市政排水管网的压力,降低了城市内涝的发生;2、通过设置的过滤池能够快速实现对雨水的初步过滤,能够过滤较大杂志颗粒,且通过设置的弃流池,能够第二次实现对雨水的过滤,同时在对雨水进行过滤收集时,污染物能被截留在第二过滤网下方,当污染物聚集较多时,污染物能够自动脱落,过滤收集停止时,在第二过滤网上方的雨水能自动成为反冲洗水,因此无需经常冲洗过滤网,节省了人力物力,并且该过滤沉淀效果好,大大增加了雨水的清洁度;3、通过设置的污水池,能够对过滤后的污水进行收集,便于集中处理排放,大大减少了环境污染,实行了绿色城市建设。

附图说明

[0017]

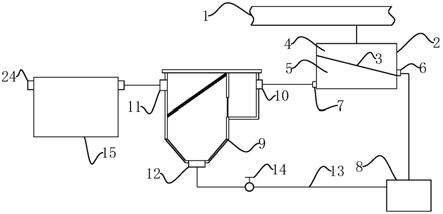

图1为本实用新型结构示意图。

[0018]

图2为过滤池结构示意图。

[0019]

图3为弃流池结构示意图。

[0020]

图4为右进水池深度等于左过滤池深度时的流场迹线图。

[0021]

图5为右进水池深度小于左过滤池深度时的流场迹线图。

[0022]

图中:1、城市雨水管网;2、过滤池;3、第一过滤网;4、上进水区;5、下出水区;6、排污口;7、排水口;8、污水池;9、弃流池;10、进水口;11、出水口;12、排泥口;13、排泥管道;14、电动阀;15、供水调节池;16、消能板;17、右进水池;18、左过滤池;19、第二过滤网;20、上过滤区;21、下沉泥区;22、进水通道;23、配水板;24、溢流口。

具体实施方式

[0023]

下面结合附图对本实用新型实施方式做进一步的阐述。

[0024]

如图1所示,本实施例提供的一种城市雨水回收利用系统,包括:城市雨水管网1、过滤池2、污水池8、弃流池9和供水调节池15,在该系统中通过过滤池2和弃流池9实现对雨水的过滤,过滤的污水最终排放在污水池8集中处理,过滤后的清水储存在所述供水调节池15中以待使用,该系统整体结构简单,施工方便,同时对雨水具备很好的过滤效果,非常适合一些小型城市使用,不仅缓解城市水资源短缺的危机,同时也可以有助于减轻市政排水

管网的压力,降低了城市内涝的发生,下文将具体对系统中的各个设备做详细阐述。

[0025]

如图1所示,所述城市雨水管网1,用于收集城市雨水,所述城市雨水管网1为现有技术,这里不做详细阐述,主要为铺设在城市路面下的雨水收集管道。

[0026]

如图1和图2所示,所述过滤池2用于对城市雨水管网1收集的雨水进行初步过滤,所述过滤池2中向右倾斜设有第一过滤网3,所述第一过滤网3将所述过滤池2分为上进水区4和下出水区5,作为优选,可以使所述第一过滤网3与水平面之间的倾斜夹角为5

°

~10

°

,例如倾斜角度可以设置为6

°

,当然也可以采用其他数值的倾斜角度,这里不一一进行举例阐述。通过该优化设置,可以在对雨水进行过滤的同时,能最好程度的使上进水区4中的雨水过滤到下出水区5中,同时该角度也能使第一过滤网3上的大颗粒污染杂物在雨水的作用下,实现自动下滑排放。

[0027]

所述上进水区4顶部通过管道与城市雨水管网1连通,所述上进水区4的过滤池侧壁上设有排污口6,所述排污口6位于第一过滤网3的最低处,从而第一过滤网3上的大颗粒污染杂物最终通过排污口6排出,所述下出水区5的过滤池侧壁上设有排水口7。

[0028]

如图1所示,所述污水池8,用于对过滤池2过滤的污水进行收集,所述污水池8通过管道与上进水区的排污口6连通,即过滤池2通过排污口6排出的污染杂物最终排放在污水池8中集中处理,在使用时,通过对污水池8中的污水进行集中处理达到排放标准后,即可实现排放,从而大大减少了环境污染,实行了绿色城市建设。

[0029]

如图1所示,所述弃流池9用于对过滤池2过滤后的雨水进行二次过滤,所述弃流池9侧壁上设有进水口10和出水口11,所述进水口10通过管道与过滤池2上的排水口7连通,即过滤池2中过滤后的雨水在进入到弃流池9中进行二次过滤,所述弃流池2底部设有排泥口12,所述排泥口12通过排泥管道13与污水池8连通,所述排泥管道13上设有电动阀14,即弃流池9过滤后的污水通过排泥管道13排放至污水池8中进行集中处理。

[0030]

具体如图3所示,所述弃流池9中竖向设有一消能板16,所述消能板16将弃流池9分为右进水池17和左过滤池18,所述左过滤池18底部设有所述排泥口12,为了便于排泥口12排泥渣,可以将所述左过滤池18的底部设置为漏斗状,所述排泥口12位于左过滤池18底部最低处,当然这只是一种优选方式,为了便于该装置的说明,下文都将以漏斗状的左过滤池18为例做具体说明。

[0031]

所述左过滤池18中倾斜设有可拆卸的第二过滤网19,可以使所述第二过滤网19与左过滤池18卡接,从而实现过第二过滤网19与左过滤池18的可拆卸连接,当然也可以采用其他拆卸方式,这里不一一进行举例阐述。如图1所示,所述过第二过滤网19倾斜向右设置,具体的所述过第二过滤网19的倾斜角度可以根据左过滤池18的尺寸而定,这里不做限定。该装置在对雨水进行过滤收集时,污染物能被截留在过第二过滤网19下方,当污染物聚集较多时,污染物能够自动脱落,过滤收集停止时,在过第二过滤网19上方的雨水能自动成为反冲洗水,因此无需经常冲洗过滤网,节省了人力物力。

[0032]

所述第二过滤网19将左过滤池分为上过滤区20和下沉泥区21,所述右进水池17的深度小于左过滤池18的深度,所述消能板16顶部与弃流池9顶部齐平,所述消能板16底部与右进水池17底部之间设有连通右进水池和下过滤区的进水通道22,所述右进水池17的深度小于左过滤池18的深度,通过该设置能够大大增加沉淀效果,具体如图4和图5所示,图5中进水通道22的位置要高于图4中进水通道22的位置,图4中进水通道22的位置更低,则水流

的可上升高度就高于图5中水流的上升高度,污染物可以在上升过程中进行下沉,然而图4中下沉泥区21受到进水的影响,会使已经降到池底的污染物随水流又被带进上方的下沉泥区21,形成二次冲刷,对污染物的聚集极为不利。反观图5中由于进水通道22的位置变高,水流引起的漩涡位置随之变化,漩涡位置下移,虽然漩涡也会对下沉的污染物产生一定的扰动,但是相比与图4,这时流速较低的漩涡对整体沉泥效果影响较小,从而大大改善了污染物的沉降效果。

[0033]

为了进一步消除下沉泥区21中的漩涡,使进入下沉泥区21中的水流分布更加均匀,可以在所述进水通道22中竖向设有配水板23,具体如图3所示,所述配水板23与消能板16一体成型,所述配水板23上设有多个配水孔,所述配水孔在配水板23上均匀间隔布置,具体的所述配水孔的数量由配水板23的尺寸决定,这里不做具体的限定,从而通过设置的配水板23,在不影响过滤的情况下,又能增加沉泥效果。

[0034]

所述右进水池17相对于消能板的右侧侧壁上设有所述进水口10,所述左过滤池18相对于消能板的左侧侧壁上设有所述出水口11,所述出水口11位于上过滤区的左过滤池侧壁上。在弃流池9中的雨水流向为:首先从过滤池2上的排水口7过来的雨水,从进水口10进入到右进水池17,然后在通过进水通道22进入到下沉泥区21中,在通过第二过滤网19过滤后,进入上过滤区20,然后最后在从出水口11留出。在雨水流动过程中,通过设置的消能板16,能够当降雨强度很大时,进入右进水池17的雨水首先冲击在消能板16上,而后在进入到下沉泥区21时流速会减小,起到了一定的消能作用。

[0035]

如图1所示,所述的供水调节池15,用于储存弃流池9过滤后的雨水,所述供水调节池15通过管道与弃流池9上的出水口11连通,即通过弃流池9过滤后的雨水最终储存在供水调节池15中,供水调节池15中的雨水即可用于绿化灌溉或洗车、冲厕等,实现了雨水的回收利用,作为优选。可以在所述供水调节池15上设有溢流口24,从而当供水调节池15蓄满水后,可以溢流一部分雨水,这部分溢流的雨水可以通过管道排放到湿地或者其他地方,这里不做详细阐述。该系统整体结构简单,施工方便,实现了雨水回收利用的同时,又避免了污水的排放,保护了环境。

[0036]

本实用新型并不限于上述实例,在本实用新型的权利要求书所限定的范围内,本领域技术人员不经创造性劳动即可做出的各种变形或修改均受本专利的保护。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1