一种海绵城市雨水收集及利用能量波处理的装置的制作方法

[0001]

本实用新型属于市政工程领域,具体涉及一种海绵城市收集雨水且辅以能量波处理水质的装置。

背景技术:

[0002]

随着城市化进程的加快,不透水地面面积逐渐增加,不仅会增加雨水径流量的堆积,尤其在暴雨季节容易形成内涝,而且雨水径流因排放不畅等原因会受到污染,当污染水进入到自然水体后会造成更大的影响。另外,不透水地面面积会降低雨水的重复利用率,大部分降水经排水系统直接排放,没有很好的利用雨水,而且以排为主的城市雨水排放方式逐渐无法适用于当前我国水资源短缺的局面,在这些因素共同的影响下,海绵城市理念提出,实现雨水的积存、渗透和净化,从而提高雨水的重复利用率,保护生态环境的同时解决水资源短缺的现象,进而建立和谐的水文生态环境。

[0003]

海绵城市的建立,必须有着完善的规划理念作支撑。通俗地来讲,海绵城市雨水利用的规划理念就是一种全新的雨水利用和排除的模式,这种全新的利用和排除模式能够有效地避免传统雨水利用和排除模式中存在的问题,在提高雨水利用率的基础上变相地对水资源紧缺的现状起到有效的缓解作用。与此同时,若要实现海绵城市的雨水利用的规划,就要要求相关的部门尤其是水利部门在进行地区雨水排放工作的过程中,摒弃传统的雨水利用和排放理念,建立起全新的雨水利用和排放理念,从而能够在此基础上进一步实现生态保护的目标,实现新型的雨水管理方式,最终能够实现雨水资源的合理利用并且达到资源节约的效果。

[0004]

雨水收集其实是将天降雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行工艺处理后达到符合设计使用标准的雨水收集系统。目前多数由雨水分流过滤系统、雨水蓄水系统和雨水净化三大系统组成。此外海绵城市的雨水利用规划相关技术应用主要包括雨水综合利用技术,即对于城市中新建住宅小区,通过人工湿地、屋顶花园、直接渗透、道路收集、屋顶收集等途径,收集雨水,用于居民非饮用水和小区内的绿化、景观用水,使中水回用系统和雨水综合利用系统同步规划设计和建设,使小区景观设计和雨水利用有效结合起来;雨污分流设计,即把雨水系统纳入城市基础设施规划,在城市新建区规划建设独立的雨水系统,对旧排水管网系统进行改造,分流后的雨水进行统一贮存、处理和利用;雨水渗透和拦截技术,即建立雨水滞蓄池使雨水通过渗沟、渗井、渗坑、草皮砖地面、透水砖地面、透水混凝土地面以及多孔沥青等逐渐下渗,及时补充地下水;此外,屋顶雨水收集技术,主要包括沉淀、过滤、消毒等处理环节以及分配、储存、传输、集雨等基本过程。以水箱作为储存系统,落雨管和集雨槽作为收集系统,不透水屋面用于集流面,雨水流入蓄水池之前要进行沉淀和过滤,水箱内对水进行消毒处理。成熟的雨水利用系统技术是从雨水收集—初期雨水截污弃流—雨水过滤—雨水模块存储—渗透—提升—回用和控制整体化的定型产品和组装式成套设备。

[0005]

雨水收集利用系统建设对城市水循环及生态系统有重要作用,但是关于现有城市

雨水收集利用系统的使用,目前仍存在较大争议。首先技术相对还不够先进,我国城市雨水收集系统研究相对较晚,目前就是集中在某些严重缺水的小型以及局部地区。此外现有雨水处理系统还不够严格,雨水的收集处理需要按照严格的水质标准来进行处理,只有当达标之后才能够投入使用,对于相对应的絮凝剂,消毒剂都要严格的把控,并且需要定期的清洗一些过滤的设备。目前还存在着一些小区的雨水处理系统不遵守严格的规定,使得清水池中是黑色的并且有些甚至还有泡沫,偶尔散发着阵阵的恶臭,而且水通过泵输送用水地方时气味以及颜色都不太好,用于喷灌时易漂到行人身上,污染衣物,甚至会造成身体不适,易堵塞管道和腐蚀设备这样反而使得后期的维护成本更高。综上所述,目前雨水的收集最大的争议在于雨水收集利用系统建设工程量大,设备费用高,后期维护麻烦,而产生的水只能用作不与皮肤直接接触的一般生活用水,这部分用水只占小区用水很小一部分,效益有限并不一定能覆盖投资成本。

技术实现要素:

[0006]

本实用新型的目的在于提供一种海绵城市雨水收集及利用能量波处理的装置,以确保雨水收集系统水质达到国家市政用水标准,以解决上述现有技术中存在的不足。

[0007]

为达到上述目的,本实用新型的技术方案为:一种海绵城市雨水收集及利用能量波处理的装置,包括雨水收集pp模块池、过滤装置、雨污切换阀、雨污切换自控系统和太阳能电池;所述雨水收集pp模块池入水口连接有过滤装置;所述过滤装置包括依次设置的进水口、滤膜、滤层一、滤层二、出水口,出水口与雨水收集pp模块池入水口连接,所述过滤装置的进水口通过管路与雨污切换阀相连,雨污切换阀连接污水管网的管路,所述雨污切换阀通过雨污切换自控器控制,雨污切换自控器采用液位自动控制系统通过利用汽液两相自平衡原理,实现液位自动控制,实现雨水与污水的切换,雨污切换自控器与太阳能电池相连,雨水收集pp模块池顶部为设置与底面的雨水井,雨水收集pp模块池底部安装竖直放置的能量器若干根,雨水收集pp模块池内放置出水管一端,位于雨水收集pp模块池外的出水管的另一端安装有水泵前端,出水管的出水口处安置能量器一根,此能量器为中空结构,将出水管嵌入其中,并做好密封与防水。

[0008]

所述出水管的出水口连接出水水质监测系统,水质监测系统是由芯片控制的水质监测仪,芯片将传感器收集的信息存储和发送到服务器,并且接收从服务器传来的信息,再将数据以指令的形式进行命令的传达。

[0009]

雨水收集pp模块池是采用pp无毒塑料板构成的收集池。

[0010]

能量器的备选规格直径为50cm、80cm或100cm。

[0011]

所述滤膜选择透过性的高分子膜。

[0012]

所述滤层一选用无烟煤滤料,相对密度为1.5。

[0013]

所述滤层二选用石英砂粒,相对密度为4.1。

[0014]

所述雨水收集pp模块池底部设置安装基础,安装基础与能量器通过地脚螺栓连接。

[0015]

所述能量器为现有技术,以硅、铝为主要成分的生物活性功能材料,是一种在亚原子级能够稳定储存和记忆及释放信息(超精微振动波,分子振动波,生物信号)的高科技材料。此能量器是具有储存能量的材料制备,超精微振动波被持续恒定的释放出来,持续作用

于大分子团水和其他物质分子,能有效改善水质。

[0016]

本实用新型的有益效果是:

[0017]

(1)通过本装置的雨污切换阀可以使城市初期雨水,排入污水管网,使收集在雨水收集pp模块池的雨水水质稳定。

[0018]

(2)本装置的雨水过滤装置包括滤膜、滤层一、滤层二对雨水水质进行初期处理,可降低雨水的ss、氨氮、cod等。

[0019]

(3)存放在雨水收集pp模块池中的雨水,由于能量波的持续释放,可使水体保留时间延长。

附图说明

[0020]

图1为本实用新型原理框图;

[0021]

图2为本实用新型部件安装示意图;

[0022]

图3为过滤装置结构示意图;

[0023]

图4a为雨污切换工作示意图(雨天是初期状态);

[0024]

图4b为雨污切换工作示意图(雨天是后期状态);

[0025]

图5为雨水收集pp模块池细节剖面图示意图。

具体实施方式

[0026]

下面结合附图对本实用新型做进一步说明。

[0027]

本实用新型如图1个图2所示,包括雨水收集pp模块池1,出水水质监测系统、过滤装置2、雨污切换阀3、雨污切换自控器4、太阳能电池5和水泵6;其中雨水收集pp模块池施工做法见图5雨水收集pp模块池细节剖面图。能量器是现有技术,是以硅、铝为主要成分的生物活性功能材料,是一种在亚原子级能够稳定储存和记忆及释放信息(超精微振动波,分子振动波,生物信号)的高科技材料。如图3所示,过滤装置上方连接进水口8,沿水流方向依次设置有滤膜9(选择透过性的高分子膜,利用膜的选择透过性,降低雨水重金属含量与酸性物质)、滤层一10(无烟煤滤料、相对密度为1.5左右、具有吸附、过滤、微絮凝等作用)、滤层二11(石英砂粒、相对密度为4.1左右、降低氨氮、cod、色度等作用)和出水口12。如图5所示,雨水收集pp模块池顶部有雨水井13,雨水收集pp模块池底部有安装基础16,安装基础16之上安装有能量器15,安装基础16与能量器15通过地脚螺栓连接,雨水收集pp模块池内部有取水管17,取水管17出水口处安装有水泵6作为动力提升装置,出水管处亦安装有能量器。

[0028]

通过本装置的雨污切换阀和雨污切换自控器可以使城市初期雨水,排入污水管网,使收集在雨水收集pp模块池的雨水水质稳定,可通过雨污切换自控系统设置初期雨水弃流时间10分钟、20分钟或30分钟等,如图4a所示,降雨初期,水量较小井体内的水位低,雨污切换阀闸板处于开启状态,此时初期雨水全部经由装置开口流向污水管网;如图4b所示,降雨后期,进水口的流量逐渐增加,井体内的水位也随之逐步上升,此时液位内置浮球感应信号,污水口闸门开始关闭,雨水口闸门全部打开,雨水流入蓄水池装置。本装置的雨水过滤装置包括滤膜、滤层一、滤层二对雨水水质进行初期处理,可降低雨水的ss、氨氮、cod等。存放在雨水收集pp模块池中的雨水,由于雨水收集pp模块池内能量器及出水口处能量器的能量波的持续释放,本装置产生的高频振动可以将水分散为小分子,增强其溶解,改善微环

境,从而增强有效物质活性,可使水体保留时间延长。

[0029]

实施案例1:

[0030]

选定三次下雨时数据对比,监测比较在雨水收集经过滤装置的水质与没经过滤之前对比,第一次下雨时没经过滤装置之前记录为前1,经过滤装置的水质记录为后1,第二次下雨时没经过滤装置之前记录为前2,经过滤装置的水质记录为后2,第三次次下雨时没经过滤装置之前记录为前3,经过滤装置的水质记录为后3,

[0031]

试验结果如下:

[0032]

表1三次雨水时经过滤装置前后水质对比

[0033]

实验编号ss(mg/l)cod(mg/l)tp(mg/l)tn(mg/l)前140100522后12030416前23898420后22228315前33595418后32025315

[0034]

弃流初期雨水十分钟与无弃流水质对比,记弃流初期雨水十分钟为实验1,无弃流记为实验2

[0035]

表2弃流初期雨水十分钟与无弃流水质对比

[0036]

实验编号codtntpss实验110022440实验2220256136

[0037]

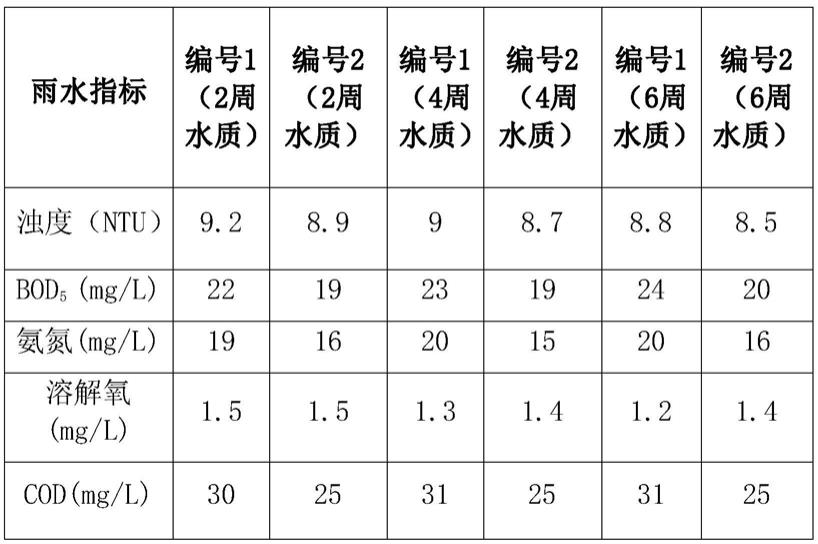

在控制其他变量的情况下,普通雨水收集池编号1与本装置的雨水收集pp模块池编号2储存相同时长下水质变化

[0038]

表3 1、2相同时长下水质变化

[0039]

[0040]

选定三次下雨时数据对比,监测比较在雨水收集经过滤装置的水质与没经过滤之前对比,发现此系统过滤装置效果显著;经弃流初期雨水十分钟与无弃流水质对比,发现此系统中雨污切换系统效果显著;在控制其他变量的情况下,普通雨水收集池编号1与本装置的雨水收集pp模块池编号2储存相同时长下水质变化,对比发现,此系统中雨水收集pp模块池在雨水保留方面,较无能量器的收集池,水质变质延缓,但效果不显著。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1