利用自然力量而阻止反复发生的(海啸/涨潮/河流)灾害的方法与流程

1.本发明涉及一种利用自然力量而阻止反复发生的(海啸/涨潮/河流)灾害的方法。

背景技术:

2.关于现有的海啸/涨潮/河流灾害的防止方法,在河流两岸、海岸的内陆部建造较高的堤坝而阻止河流的洪水、海啸、涨潮等灾害。

3.(河流)

4.河流本来是受基于重力的流动能量支配的水域,从上游流来的泥沙堆积于河口海域,久而久之河流长度增大,河床坡度变得平缓,河床的冲刷力降低,在这样的河流水域建造堤坝而使得河道水位上升,河流坡度进一步变缓,泥沙堆积于河道,泄洪截面缩小,导致反复发生泛滥,这是当前河流灾害的根本原因。

5.在这种情况下,在1987年(昭和62年)发明了日本特许第2726817号的“利用“海洋洼地”的潮流发生装置”、在2003年(平成15年)发明了日本特许第3823998号的“利用基于“海洋之空(utsuro)”的潮流发生装置”的防洪及疏通水路系统”,关于河口问题提出了建议,但是,无法充分应对河流上游部的防洪措施。

6.因而,想要通过合乎目的地利用在平成12年9月19日发明的“利用接触氧化堤的鱼道装置”(日本特许第3534061号)而阻止反复发生的(海啸/涨潮/河流)灾害,

7.(海啸)(涨潮)

8.为了防御海啸、涨潮,在海岸的陆地区域建造较高的堤坝阻止海啸、涨潮,但是,用地问题、随之而来的迁移、进而生活、都市便民系统、陆地水利用方面的重大问题会成为障碍。

9.(沿河流逆流而上的海啸)

10.朝向河流海域的河床的纵截面坡度较为平缓而使得海啸破浪,并逆流而上至上游而对河流沿线造成巨大的破坏。

技术实现要素:

11.(河流)

12.想要有效地利用自然能量(洪水、涨潮、海啸等)而阻止反复发生的(海啸/涨潮/河流)灾害。

13.河流本来从上游流入的泥沙堆积于河口,久而久之河流长度延长,河床坡度变得平缓,河床的冲刷力降低。在这样的河流的两岸建造堤坝,由此使得河流水位上升,河流的能量梯度进一步变缓,泥沙堆积于河道,泄洪截面缩小,导致反复发生泛滥,这是当前河流灾害的根本原因。

14.这样,如何安全地挖掘、运输、处置自然堆积于河道的大量泥沙成为重大课题。

15.另外,为了阻止反复发生的河流灾害,如何确保河流的泄洪截面成为本发明的重

大课题。

16.(海啸、涨潮)

17.另外,海啸是容易反射的波。并非利用陆地区域的防波堤阻止海啸、涨潮,而是想要在沿岸的海域内阻止海啸、涨潮。

18.(沿河流逆流而上的海啸的阻止)

19.河流的河床纵截面坡度朝向大海逐渐倾斜,所以,侵入至河流的海啸会破波,并逆流而上至上游而对河流沿线造成巨大的破坏。

20.(河流灾害的防止)

21.为了阻止反复发生的河流灾害,使河口的感潮水域产生猛烈的潮流,关于现有的受基于重力的流动能量支配的河口流域,在下游部使潮汐能量增大,在上游部对现有的受基于重力的流动能量支配的河流中的流动能量进行转换,由此提高河流能量梯度,较深地挖掘河床,提高泄洪能力,从而阻止反复发生的河流灾害。

22.通过对河流中的流动能量进行转换,利用自然力量安全地去除堆积于河床的大量泥沙,进而较深地挖掘河床,提高泄洪能力,安全地排除大量的冲刷泥沙,更有效地对其加以利用。

23.河流泥沙的冲刷力由1式表示。

24.τ=γri

·······

1式

25.其中,(τ:冲刷力、γ:水的比重、r:径流深度(水路形状)、i:水面坡度、能量梯度)

26.因此,为了提高河流的冲刷力τ,需要增大水面坡度(i),使水道(road)缩窄而加深径流深度(r),由此提高河流的冲刷力。

27.此外,无论是多么猛烈的潮流,所有潮流都在海平面下流动,不存在流过陆地区域的潮流,堪比洪水流量的潮流河流没有洪水。

28.关于该技术,利用堤体结构将存在潮位变化的水域包围封闭的围拢水域被称为“海洋之空(utsro)”,利用水路打开该水域,由此使得每次潮汐时水路都发生猛烈的潮流。

29.使该水路口朝向河流的上游延伸而有可能在河口发生猛烈的潮流。该水路被称为逆流而上水路。该技术是在1987年(昭和62年)发明的日本特许第2726817号的“利用“海洋洼地”的潮流发生装置”。

30.通常,潮流发生装置的“海洋之空(utsro)”的面积a由(1)式表示。

[0031][0032]

其中,q:河流的规划洪水流量、t:潮汐的半长期、h:规划河口的潮位差。

[0033]

(但是,在因地形、水深等条件而无法获得足够面积的情况下,缩窄水道,与自然的河流流量一起确保冲刷力。)

[0034]

另外,在上游部的受基于重力的流动能量支配的水域中,缩窄水道,提高冲刷力,较深地挖掘河床,增大泄洪截面,提高泄洪能力,由此阻止反复发生的河流灾害。

[0035]

另外,可以利用平成12年9月申请的“利用接触氧化堤的鱼道装置”(日本特许第3534061号)的技术。

[0036]

关于现有的受基于重力的流动能量支配的河流流域,在下游部使潮汐能量增加,并对河流中的流动能量进行重新分配,由此降低河床,增大泄洪截面,提高泄洪能力,如若如此,整个大地会成为超级堤坝。

[0037]

(海啸、涨潮的防御)

[0038]

作为河流的潮流发生装置,共享技术方案1的“海洋之空(utsuro)”的堤体而能够在海上阻止海域沿岸的海啸、涨潮。

[0039]

海啸本来是如下性质的波:波长较长,具有巨大能量,若使之破波则会造成巨大的破坏力,但是,另一方面,容易反射、衍射。

[0040]

因而,将“海洋之空(utsuro)”的堤体作为反射结构并使之进行反射而能够在海域上阻止海啸。

[0041]

(沿河流逆流而上的海啸的阻止)

[0042]

为了阻止沿河流逆流而上的海啸,涨潮、以及河口洪水的损害,共享技术方案1及技术方案2的构成设置于河流河口沿岸海域的“海洋之空(utsuro)”的堤体,使之朝向河口的上游卷入,在河流内使构成“海洋之空(utsuro)”的堤体的堤顶高度处于河流两岸的护岸高度以下,从而能够进行河口洪水、涨潮、海啸的削峰。

[0043]

另外,为了确保河口处的洪水排放容量,并且限制流入河口的逆流而上海啸,将海啸侵入的开口宽度设为所需最小宽度,使得海啸、涨潮的侵入防护堤在两岸朝向海上延伸。

[0044]

由此,在退潮时,洪水、涨潮、海啸各自的能量集中于河口而有助于河口冲刷。

[0045]

发明效果

[0046]

本发明涉及如下技术:如上所示那样有效地利用自然能量而对河流中流动能量进行转换,阻止以反复发生的河流灾害为代表的海啸、涨潮的损害。

[0047]

(河流灾害的阻止)

[0048]

无论是多么猛烈的潮流,所有潮流都在海平面以下流动,不存在流过陆地区域的潮流,堪比洪水流量的潮流河流没有洪水。

[0049]

为了阻止反复发生的河流灾害,在河口海域构建“海洋之空(utsuro)”,使河口的感潮水域发生猛烈的潮流,关于现有的受基于重力的流动能量支配的河口流域,在下游部使潮汐能量增加,由此提高河流中的流动能量梯度,较深地挖掘河床,增大泄洪截面,如若如此,整个大地会成为自然的超级堤坝而达到阻止河流洪水的效果。

[0050]

此外,在受重力的流动能量支配的上游部,除了上述效果以外,在丰水时缩窄水道而提高河床的冲刷力,将自然堆积的大量泥沙排除,较深地挖掘河床而增大泄洪截面,提高防洪效果并且将上游冲刷的大量泥沙安全地输送至海域的运输效果成为该系统的关键。

[0051]

另外,能够期待如下效果:在缺水的正常时期作为河流的连续净化系统而使得河流水质净化、作为鱼道的效果、时而作为河流的蓄水池的效果、并且在河流中蓄积水而作为内陆运河的利用效果。

[0052]

另外,在受潮汐能量支配的河口水域中,使河口发生猛烈的潮流,提高冲刷力,较深地挖掘河流而提高泄洪能力,并且,作为上游挖掘出的大量的河床的疏浚泥沙的运输路,不使用船舶、火车,汽车等运输设备而利用自然力量将几百公里有时几千公里的洪水的泥水安全地运输至河口海域,在河口海域利用“海洋之空(utsuro)”的沉降净化功能,并基于自然力量而分离成泥和水,泥系统地创造了广阔的垃圾填埋场、滩涂,有时会用作“海洋之空(utsuro)”的堤体的建造材料、加强材料,并且还能够期待水被净化并排放入海的环保效果。

[0053]

能够期待如下效果:能够使得大型船舶在河流水域航行,在河流沿线设置巨大港

口而激活商业、工业。

[0054]

另外,本发明是降低河床而提高河流泄洪能力的技术从而还能够期待内陆水排除效果。

[0055]

另外,在海域构建“海洋之空〈utsuro〉”,在海上阻止海啸、涨潮/台风所引起的波浪并且具有沿河口逆流而上的海啸、涨潮、进而河口洪水的削峰效果。

[0056]

此外,在洪水、涨潮、海啸各自的高峰过后退潮时将堆积于河口的大量泥沙排出的冲刷效果较大。

[0057]

另外,在海上构建的“海洋之空〈utsuro〉”的水域是巨大的平静水域,作为昭和61年(1986)申请的日本特许第2662516号的“利用水域洼地的漂浮结构”,可以考虑大型酒店、休闲设施、机场、包括太阳能和风力发电、煤炭、天然气和核电在内的发电厂、能源(石油、天然气、煤炭)储备、污水、仓库等的设置位置。

[0058]

另外,能够利用潮汐能量而进行巨大的潮汐发电。

[0059]

另外,在产生洪水时,将从上游部排出的大量泥沙运输至河口并分离为土和水,泥沙对“海洋之空〈utsuro〉”的提体进行加固,如绘图那样利用自然沉降土堆创造巨大的土地、滩涂,创建机场、城市。有时也能够实现“海洋之空〈utsuro〉”的淡水化。

[0060]

(河流灾害的阻止)

[0061]

本来,关于河流的流动,重力的流动能量支配河流的整个水域lr,但是,如图2所示那样利用堤体结构8包围封闭河口海域而构建“海洋之空(utsuro)”,“海洋之空(utsuro)”内部水域26利用逆流而上水路19而在河口的感潮水域开口,从而使得河流的感潮水域lt产生猛烈的潮流。

[0062]

无论是多么猛烈的潮流,也不存在流过陆地区域的潮流,所有潮流都在海平面以下流动,堪比河流流量的潮流河流中没有洪水。

[0063]

通过增大“海洋之空(utsuro)”的规模,产生堪比河流流量的潮流,以往受重力的流动能量支配的河流的河口水域成为受潮汐能量支配的河流水域,使得河流的河口水域lt1的河床得以冲洗。

[0064]“海洋之空(utsuro)”的规模取决于上述(1)式,但是在因地形、水深等条件而无法实现足够的面积的情况下,缩窄水道并结合自然的河流流量而确保冲刷力。

[0065]

另外,根据地形而如图5所示那样利用堤体结构8包围封闭感潮水域的旧河道、分水渠、支流等河口海域,并将分水渠作为逆流而上水路19而使其在干流上游开口,从而能够使河流干流产生猛烈的潮流。

[0066]

逆流而上水路口13的末端lv1、lv2设为水流的折返点,末端河床始终被猛烈的涡流冲刷。

[0067]

如果当前河流的河床4为稳定坡度,则利用该技术而逐渐冲刷河床,使得河床自然降低至图1的线12。

[0068]

另外,一边保持逆流而上水路口的lv1区间的潮流一边使溢流堤9如13那样朝向上游延伸,在末端lv2由涡流对河床14进行冲刷,另外,由于自然流的稳定坡度而降低至河床15的线,使得泄洪截面进一步增大。

[0069]

由此,河流上游部的受重力的流动能量支配的水域长度ln变为(ln=lr―lt),河流的受流动能量支配的河流长度缩短,河流的能量梯度提高,河床冲刷得以推进,泄洪能力

得以提高。

[0070]

另外,将来在因上述系统的延伸、“海洋之空(utsuro)”内部水域26中泥沙的堆积等而导致潮汐能量不足的情况下,扩大“海洋之空(utsuro)”33。

[0071]

此外,为了较深地挖掘受基于重力的流动能量支配的上游部ln区间的河床并提高泄洪能力,缩窄上中游水域的水道,提高冲刷力,降低河床,使得河流上游部的泄洪截面进一步增大。

[0072]

如图3所示,该技术主要利用河床土等而在河岸地域内建造将较低的隔流堤b纵贯地连续而成的隔流堤,在宽度较大的河流中设置b1、b2、b3

…

多个堤坝,分别在其上下游的两端设置可动堰g1、g2,进而朝向上游设置可动堰g3

…

,通过对上下游的可动堰进行操作而缩窄水道,提高冲刷力,使河床较深地被冲刷,反复进行该操作而能够加深各自的水道。

[0073]

另外,向侧部的水道注满水,降低侧部的隔流堤的上游部的堤顶使得隔流堤溢流,对整个隔流堤主体一起进行冲刷,使得河流内的泥沙流出。

[0074]

交替地反复进行该操作而增大河流的泄洪截面。

[0075]

作为上述的操作事例,如果从图3-3中的下游部进行冲刷并提高泄洪能力,则整个大地成为超级堤坝而阻止反复发生的河流灾害。

[0076]

随着上述的河床降低而有可能导致地下水、伏流水的水位降低,由此需要在河流的两岸设置保全水路31。

[0077]

(海啸、涨潮的防御)

[0078]

涨潮通常不会破波,但是,若使得海啸、涨潮破波则会释放巨大的能量而使得波高提高,陆地区域浸水而导致损害扩大。

[0079]

海啸为如下波:海啸冲击波的最大波高为10m左右,波长较长,容易衍射,并且容易反射。

[0080]

通过共享上述技术方案1所示的基于“海洋之空(utsuro)”的潮流发生装置的堤体8而防御被包围起来的沿岸陆地区域的海啸、涨潮。

[0081]

通过将防波堤的前表面水深设为波高的约2倍以上,波不会破波而作为重叠波进行反射。

[0082]

通过将构成“海洋之空(utsuro)”的堤体8的前表面水深保持为海啸的波高的约2倍以上而使得海啸反射。

[0083]

因此,将技术方案1所示的设置于沿岸海域的“海洋之空(utsuro)”的堤体设为具有连续的反射结构的海啸防波堤,从而想要在沿岸海域防止海啸、涨潮,阻止反复发生的海啸、涨潮。

[0084]

(沿河流逆流而上的海啸、涨潮、河口洪水措施),

[0085]

为了阻止沿河流逆流而上的海啸、涨潮、进而河口洪水的损害,共享技术方案1及技术方案2的构成设置于河流河口沿岸海域的“海洋之空(utsuro)”的堤体并使之朝向河口上游卷入,并且,使之朝向河流的上游延伸,在河流的上游部打开水路口。

[0086]

将在河流内使构成“海洋之空(utsuro)”的堤体的堤顶高度设为河流两岸的护岸高度以下,使得河口洪水、涨潮、海啸的高峰溢流而进行河口洪水、涨潮、海啸的削峰。

[0087]

如[图2-4]、[图2-5]各自的右图所示,当上述洪水、涨潮、海啸退潮时,这些能量会对河口冲刷发挥较大的作用,由此阻止反复发生的河口洪水、涨潮、海啸的灾害。

[0088]

另外,为了确保河口处的洪水排出容量,并且限定和限制流入河口的逆流而上海啸,将海啸、涨潮的流入开口宽度设为所需最小限度,使得海啸、涨潮侵入防护堤28在两岸朝向海上延伸。

[0089]

(泥沙的运输及处理)

[0090]

上述技术方案1、技术方案2、技术方案3、技术方案4、技术方案6的技术涉及难以想像的大量泥沙的挖掘、运输。

[0091]

通过不使用卡车、船舶、火车等运输设备而利用自然力量冲刷泥沙的技术方案1、技术方案2、技术方案3、技术方案4、技术方案6的技术,提高河流的冲刷力而有效地利用自然力量将几十公里、几百公里、有时几千公里的发生洪水时等的泥水安全地运输至河口海域,26是“海洋之空(utsuro)”b(由多空隙堤体28包围的水域29是平静水域。),多空隙堤体是指:碎石堤、混凝土块堤、狭缝石板堤等混合堤。

[0092]

若到达河口的泥水由于自然潮汐的作用而穿过多空隙堤体并进入“海洋之空(utsuro)”b内,则由于水域29是平静水域,因此使得泥在6小时的潮汐中沉淀,在退潮时水变得干净并向海域流出。

[0093]

另外,有机物在进出堤体时被微生物接触氧化而变得更干净。

[0094]

因此,作为完成上述技术方案1、技术方案2、技术方案3、技术方案4、技术方案6的技术所需的系统,涉及一种对环境有益且阻止反复发生的河流灾害的技术方法。

[0095]

当实施上述的利用自然力量阻止反复发生的(海啸/涨潮/河流)灾害的技术时,必须系统地从河口部开始实施。

附图说明

[0096]

图1表示河流的流动能量区间的纵剖视图。

[0097]

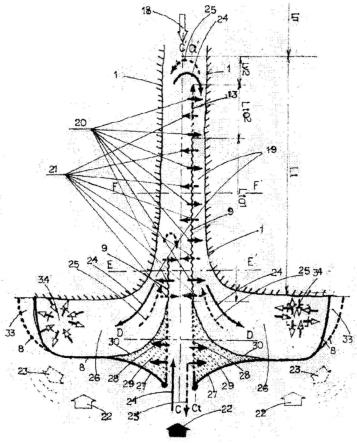

图2是在河流河口部产生猛烈的潮流的系统的河口的俯视图。

[0098]

图2-1是图2的d-d剖视图。

[0099]

图2-2是第2图的e-e剖视图。

[0100]

图2-3是第2图的f-f剖视图。

[0101]

图2-4中,图中的左侧图是表示发生洪水时的洪水的水流方向的图,右侧图是表示洪水退潮时的水流方向的图。

[0102]

图2-5中,图中的左侧图是表示海啸/涨潮侵入时的水流方向的图,右侧图是表示退潮时的水流方向的图。

[0103]

图3是河流上游部的受重力的流动能量支配的水域的河床冲刷的系统图。

[0104]

图3-1是第3图的k-k剖视图。

[0105]

图3-2是第3图的j―j剖视图。

[0106]

图3-3是从图3的下游依次进行河床冲刷的俯视图。

[0107]

图4是将感潮水域的旧河流设为逆流而上水路而使得干流发生猛烈的潮流的方法、分水渠、支流等河口海域由8包围封闭而形成水路19并在干流上游开口而能够使得河口发生猛烈的潮流的俯视图。

[0108]

附图标记说明

[0109]1…

河流堤坝的高度;2

…

当前的河流的河床地面高度;3

…

平常时的地表水;4

…

当

前的河流的河床;5

…

最大洪水水位;6

…

潮汐的高水位;7

…

潮汐的低水位;8

…

海啸防波堤;9

…

构成逆流而上水路的堤体、沿河流逆流而上的海啸、涨潮、河口洪水来袭时的削峰用的溢流堤;10

…

由“海洋之空(utsuro)”的潮流发生装置冲刷后的河口河床的纵截面;11

…

冲刷后的河口河床因河流的稳定坡度而使得河床降低的方向;12

…

冲刷后的方向11的稳定坡度的河床;13

…

构成逆流而上水路的堤体的延伸方向;14

…

逆流而上水路口的折返涡流所引起的末端冲刷;15

…

随着朝向构成逆流而上水路的堤体的上游延伸时的稳定坡度的降低而形成的河床冲刷纵截面;16

…

随着逆流而上水路的延伸而河流上游的稳定坡度降低的方向;17

…

随着上述15而河床降低使得泄洪截面扩大所伴随着的hhwl的降低线;18

…

河流的流动方向;19

…

逆流而上水路;20

…

河流中的逆流而上海啸、涨潮、河口洪水的溢流所引起的削峰的方向;21

…

潮汐变化所引起的上述方向20的回流;22

…

海啸的方向;23

…

海啸的反射;24

…

海啸、涨潮的流动方向;25

…

方向24之前的回流;26

…“

海洋之空(utsuro)”b的内部水域;27

…

构成“海洋之空(utsuro)”的泥沙溜外堤;28

…

海啸涨潮侵入防护堤;29

…“

海洋之空(utsuro)”的泥沙溜;30

…

构成“海洋之空(utsuro)”的内堤;31

…

海啸波高;32

…

海啸波的平静水位;33

…“

海洋之空(utsuro)”的扩张水域;34

…

利用“海洋之空(utsuro)”的高度净化系统附图说明中的lr河流长度;lm

…

标高;lr

…

河流的全长;lt01

…

初始的逆流而上水路的溢流堤的长度;lv1

…

随着设置逆流而上水路而引起的折返流(末端涡流)所带来的深堀水域的长度;lt02

…

使深堀水域朝向上游延伸的溢流堤的长度;lv2

…

受溢流堤的末端的涡流长lt的潮汐能量支配的河流水域的长度;ln

…

受重力的流动能量支配的水域的长度;b1、b2、b3

…

将河床泥沙主要汇集于河岸地域内并纵贯地连续建造较低的隔流堤而成的堤体;g1、g2、g3

…

纵贯地每次上下1~5m在上下游的左右设置的可动堰。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1