一种构筑溢流堰面的组合模板的制作方法

1.本实用新型涉及水利工程技术领域,特别涉及一种构筑溢流堰面的组合模板。

背景技术:

2.堰坝是修筑于河床上一种构筑物。一方面,堰坝能够蓄水,以满足上游区域内的生活用水,如农业灌溉、饮用水水源等;而另一方面,堰坝能够泄流,以确保上游的河水水位位于可控范围内,保证上游的安全。

3.低丘陵和平原地区修筑堰坝时,水头一般较低而泄洪量小,因而需要构筑异形曲面,然而异形曲面的施工难度较大,难以成型。

技术实现要素:

4.本实用新型的主要目的是提供一种构筑溢流堰面的组合模板,旨在解决现有技术种溢流堰体的异形曲面的施工难度较大,难以成型的技术问题。

5.为实现上述目的,本实用新型还提出一种构筑溢流堰面的组合模板,所述溢流堰面基于溢流堰体形成,所述溢流堰体固定于河床,其特征在于,所述组合模板至少包括若干个第一模板和若干个第二模板,

6.所述若干个第一模板连接形成平面模板组,以与所述溢流堰体的迎水一侧形成第一预留间隙,用于形成上游堰面;

7.所述若干个第二模板连接形成曲面模板组,以与所述溢流堰体的背水一侧形成第二预留间隙,用于形成下游堰面;

8.其中,所述上游堰面与所述河床的床面形成第一坡度角;所述下游堰面与所述河床的床面形成第二坡度角;所述第一坡度角大于所述第二坡度角。

9.可选地,在所述曲面模板组连接至所述溢流堰体后,所述第二坡度角在高度方向上是逐渐变化的。

10.可选地,所述曲面模板组设置有多个模板天窗;所述多个模板天窗沿第一方向以第一预设间距排列,所述多个模板天窗沿第二方向以第二预设间距排列。

11.可选地,所述第一模板和所述第二模板上均设置有若干个彼此间隔排列的排气孔。

12.可选地,所述溢流堰体的迎水一侧包括第一预留台阶,所述溢流堰体的背水一侧包括第二预留台阶;所述第一预留台阶与所述平面模板组之间形成所述第一预留间隙;所述第二预留台阶与所述曲面模板组之间形成所述第二预留间隙。

13.可选地,所述第一预留台阶和所述第二预留台阶均预埋有锚筋,所述锚筋与所述第一模板和所述第二模板可拆卸连接。

14.可选地,所述组合模板还包括第三模板,所述若干个第三模板连接形成顶部模板组,以与所述溢流堰体的顶部形成第三预留间隙,用于形成顶部堰面。

15.可选地,所述上游堰面在所述河床的床面上的第一投影长度小于所述下游堰面在

所述河床上的第二投影长度。

16.可选地,两侧的第三模板设置有滑道,所述滑道与曲面样架上的滑体彼此配合。

17.可选地,第二方面,本实用新型还提出一种溢流堰面,所述溢流堰面为溢流堰坝的表面,所述溢流堰坝包括浇筑层和溢流堰体,所述溢流堰体如前所述的组合模板连接后形成用于浇筑层形成的第一预留间隙和第二预留间隙。

18.本实用新型的技术方案通过通过若干个第一模板和若干个第二模板分别在溢流堰体的迎水一侧构建平面模板组和曲面模板组,以形成第一预留间隙和第二预留间隙,使得溢流堰面能够基于第一预留间隙和第二预留间隙而形成。浇筑于第一预留间隙和第二预留间隙的浇筑层而形成水流的迎水面(上游堰面)和泄流面(下游堰面)。上游堰面按照与河床的床面形成第一坡度角的方式形成迎水面;而下游堰面按照与河床的床面形成第二坡度角的方式形成泄流面;并且,所述第一坡度角大于所述第二坡度角。而且,平面模板组和曲面模板组在拼接的过程中由溢流堰体初始构形限制,且由若干个第一模板和若干个第二模板组成,因而平面模板组、曲面模板组被单元化,在拼接的过程中可以设置质量控制点,用于控制平面模板组曲面模板组与溢流堰体构筑出的第一预留间隙和第二预留间隙的形状,从而控制溢流堰面的形成质量,降低施工难度。

附图说明

19.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

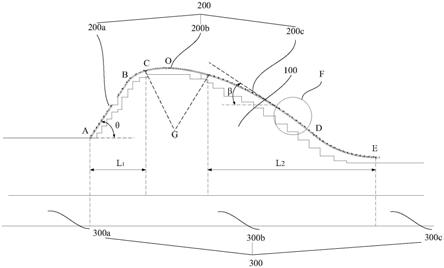

20.图1为本实用新型溢流堰坝的截面示意图;

21.图2为图1中f处的局部放大图。

22.附图标号说明:

23.标号名称标号名称100溢流堰体200d曲面模板组200浇筑层300a第一床体300河床300b第二床体200a上游堰面300c第三床体200b顶部堰面i浇筑间隙200c下游堰面

ꢀꢀ

24.本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

25.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

26.需要说明,本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后

……

)

仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

27.在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”等应做广义理解,例如,“固定”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

28.另外,若本实用新型实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,全文中出现的“和/或”的含义,包括三个并列的方案,以“a和/或b”为例,包括a方案、或b方案、或a和b同时满足的方案。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。

29.本实用新型提出一种构筑溢流堰面的组合模板,所述溢流堰面基于溢流堰体形成,所述溢流堰体固定于河床;所述组合模板至少包括若干个第一模板和若干个第二模板,

30.所述若干个第一模板连接形成平面模板组,以与所述溢流堰体的迎水一侧形成第一预留间隙,用于形成上游堰面;

31.所述若干个第二模板连接形成曲面模板组,以与所述溢流堰体的背水一侧形成第二预留间隙,用于形成下游堰面。

32.需要说明的是,本发明中,在溢流堰体100修筑完成之后,对泄流主体的表面进行下游堰面200c的施工,以形成异形s曲面。以溢流堰体100为基础:修筑下游堰面200c是在溢流堰体100的泄流主体上进行施工;下游堰面200c需要通过若干个第二模板按照可拆卸的方式拼接形成曲面模板组,并与溢流堰体100之间预留第二预留间隙。在一般情况下,模板与模板之间通过钢筋绑接。所述曲面模板组200d连接至所述溢流堰体100后,所述曲面模板组200d与水平面形成的第二坡度角β在高度方向上是逐渐变化的,即:曲面模板组200d是按照异形s曲面的形态由若干个第一模板拼接而成的,因而,预留第一预留间隙为s型的空间,形成的下游堰面为异形s曲面。所述异形s曲面有利于河水在经过泄流主体对应的区域时具有相同方向的流速且朝向下游,减小河水产生的漩涡,从而能够提升河水在单位时间内通过该溢流堰坝时的流量,提高了泄洪能力。而且,曲面模板组在拼接的过程中由溢流堰体100初始构形限制,且由若干个第二模板组成,因而曲面模板组200d被单元化,在拼接的过程中可以设置质量控制点,用于控制曲面模板组200d与溢流堰体构筑出的第二预留间隙的形状,从而控制下游溢流堰面的形成质量。

33.需要说明的是,上游堰面200a形成工艺可以参照下游堰面200c的工艺,在此不进行赘述。上游堰面200a与下游堰面200c的区别在于,上游堰面200d位于迎水侧,受河水的冲刷,在不需要进行泄洪时,还兼备蓄水的功能。因而,上游堰面200a形成的上游堰面设置为斜面,其具有所述第一坡度角θ。需要说明的是:第一坡度角θ的设计主要是考虑到溢流堰体100的蓄水能力,因而一般会设置的较大;考虑到堰坝受河水冲击的作用,第一坡度角θ一般

不设置为90

°

,即:上游堰面200a与河床300的床面一般不垂直设置,从而减小水流对上游堰面200a的直接冲刷。优选地,第一坡度角θ会设置为45~80

°

。更优选地,第一坡度角θ会设置为60

°

~80

°

。

34.可选地,所述曲面模板组设置有多个模板天窗;所述多个模板天窗沿第一方向以第一预设间距排列,所述多个模板天窗沿第二方向以第二预设间距排列。具体实施过程中,在曲面模板组200d设置模板天窗202纵轴间距按照2.4m设置,横轴间距按照1.2m设置,天窗202按梅花形布设;在下游de段、od中点至o点段模板上安装高频附着式平板振动器,施工中进行辅助振捣,高频附着式平板振动器安放在天窗202之间,间距为2m*2m梅花型布置。本领域的技术人员可以根据不同的质量要求,对纵向间距和横向间距调整,比如纵向2.2m,横向1.1m。相对应地,平面模板组也设置有模板天窗。第一方向和第二方向优选为垂直方向。

35.可选地,所述第一模板和所述第二模板上均设置有若干个彼此间隔排列的排气孔。将混凝土浇筑至所述第一预留间隙和第二预留间隙时,在所述平面模板组、曲面模板组200d上设置振动器,使用振动器按照预设频率和振动时长工作,以排出气体并将混凝土振捣密实。

36.可选地,所述组合模板还包括第三模板,所述若干个第三模板连接形成顶部模板组,以与所述溢流堰体的顶部形成第三预留间隙,用于形成顶部堰面。以所述溢流堰体100为基础,将若干个第三模板固定于所述溢流堰体100的顶部区域,并且将所述若干个第三模板连接形成曲面样板,所述曲面样板与所述溢流堰体100之间预留第三浇筑间隙;所述曲面样板在连接至所述溢流堰体100后,所述曲面样板的中心朝向所述溢流堰体100;将混凝土浇筑至所述第三预留间隙,以在所述溢流堰体100的顶部区域以形成顶部溢流堰面(过流堰面200b)。

37.可选地,请参阅图1所示,所述上游堰面200a在所述河床300的床面上的第一投影长度l1小于所述下游堰面200c在所述河床上的第二投影长度l2。即:在水流的方向上,水流经过上游堰面200a的长度小于水流经过下游堰面200c的长度。

38.可选地,所述下游堰面200c为具有至少两种不同曲率的曲面。参照图1所示,所述下游堰面200c大致分为两种曲面od段和de段;od段的曲率中心朝向溢流堰体100内,而de段背离溢流堰体100。od段主要是为了使得提升泄流能力,而de段则是为了使得泄流面光滑过渡连接至河床300的床面。在一种优选的实施方式中,下游堰面200c在闸墩的投影的曲线可以按照如下公式设计:

39.y=0.050765x

1.81

40.可选地,所述顶部堰面200b光滑过渡连接至下游堰面200c。光滑过渡可以是圆角过渡。在浇筑形成浇筑层后,顶部堰面200b与下游堰面200c是一体的。

41.可选地,所述顶部堰面200b为弧面,所述弧面的中心g朝向所述溢流堰体100。该弧面200b应当不具有拐点,在设计时,可以设计为圆弧面、椭圆弧面,双曲弧面等等;且弧面的中心g朝向溢流堰体100,主要是为了使得河水能够沿着其轨迹流向下游。

42.可选地,请再次参照图1所示,所述河床300包括第一床体300a、第二床体300b和第三床体300c,所述第三床体300c低于所述第一床体300a;其中,所述溢流堰体100固定于所述第二床体300b;所述上游堰面200a从所述第一床体300a延伸至所述顶部堰面200b;所述下游堰面200c从所述顶部堰面200b延伸至所述第三床体300c。溢流堰体100固定于所述第

二床体300b,溢流堰体100修筑时,会按照一定的曲面形态进行初始修筑,为上游堰面200a、顶部堰面200b和下游堰面200c的形态的最终形成提供基础。第三床体300c低于第一床体300a,即:下游水头低于上游水头,为河水的流动提供足够的势能。

43.可选地,所述溢流堰体100包括预留台阶100a(迎水一侧为第一预留台阶,背水一侧为第二预留台阶);所述预留台阶100a与组合模板之间具有浇筑间隙i。参照图2所示,溢流堰体100在修筑时,会修筑预留台阶100。浇筑层200会在未浇筑前,在预留台阶处设置组合模板,一般组合模板为若干个模板拼接而成。所述组合模板与所述预留台阶100a之间具有浇筑间隙i,用于浇筑混凝土。预留台阶100还可以会为施工人工提供步道,在组合模板施工阶段提供便利。具体地,所述溢流堰体的迎水一侧包括第一预留台阶,所述溢流堰体的背水一侧包括第二预留台阶;所述第一预留台阶与所述平面模板组之间形成所述第一预留间隙;具体地,所述第二预留台阶与所述曲面模板组之间形成所述第二预留间隙。

44.可选地,所述预留台阶100d预埋有锚筋(未示出),所述浇筑层200包括钢筋(未示出),所述锚筋与所述钢筋连接,所述钢筋与所述模板连接。一般情况下,每一层预留台阶100d会设置两排锚筋。所述浇筑层200包括钢筋,钢筋一方面与钢筋连接,而另一方面与组合模板可拆卸连接。具体地,所述第一预留台阶和所述第二预留台阶均预埋有锚筋,所述锚筋与所述第一模板和所述第二模板可拆卸连接。

45.可选地,所述浇筑层200包括混凝土,所述混凝土填充所述浇筑间隙。混凝土浇筑至浇筑间隙,并在混凝土凝固之后,拆除组合模板,并对浇筑层200d进行平整化施工和养护施工,最终形成上游堰面200a、顶部堰面200b和下游堰面200c。

46.需要说明的是,顶部堰面的两端均分别与上游堰面和下游堰面圆滑过渡,使得不在交界处产生漩涡。顶部堰面采用曲面样架进行人工收面,现场样架采用型钢制作,混凝土施工前在闸墩侧及端模板侧弹墨线,在中间位置依据刮板长度设置一定数量的曲面样架,也可在两侧横轴方向的模板上设置滑道,曲面样架的两端为滑体,滑体在滑道中移动。混凝土振捣完成后采用长刮板刮平,采用木抹粗抹与铁抹抹光相结合,直至堰面线形、平整度符合设计及规范要求。每次压抹后及时采用土工布或彩条布进行遮阳防风,避免堰面产生表面裂缝。

47.本实用新型的组合模板应用于一种溢流堰坝,用于河床300;如图1所示,所述溢流堰坝包括:

48.溢流堰体100,所述溢流堰体100固定于河床300;

49.浇筑层200,所述浇筑层200位于所述溢流堰体100的背离所述河床的一面;且所述浇筑层200包括上游堰面200a、顶部堰面200b和下游堰面200c,所述上游堰面200a通过所述顶部堰面200b连接下游堰面200c;

50.其中,所述上游堰面200a与所述河床300的床面形成第一坡度角θ;所述下游堰面200c与所述河床300的床面形成第二坡度角β;所述第一坡度角θ大于所述第二坡度角β。

51.本实用新型的技术方案通过在溢流堰体100上浇筑一浇筑层100而形成水流的迎水面(上游堰面200a)、过流面(顶部堰面200b)和泄流面(下游堰面200c)。上游堰面200a按照与河床300的床面形成第一坡度角θ的方式形成迎水面;而下游堰面200c按照与河床300的床面形成第二坡度角β的方式形成泄流面;并且,所述第一坡度角θ大于所述第二坡度角β。通过这样的设置,在泄流时,能够降低河水在溢流堰体的下游堰面200c附近的区域产生

漩涡的可能性,即有利于河水的流向均匀且朝向下游,并且有利于减小水流的冲击力,从而提高其单位时间内的排水能力,从而提高其泄洪能力,能够同时满足平原或低丘陵地区堰坝的蓄水和泄流能力。

52.需要说明的是:第一坡度角θ的设计主要是考虑到溢流堰体100的蓄水能力,因而一般会设置的较大;考虑到堰坝受河水冲击的作用,第一坡度角θ一般不设置为90

°

,即:上游堰面200a与河床300的床面一般不垂直设置,从而减小水流对上游堰面200a的直接冲刷。优选地,第一坡度角θ会设置为45~80

°

。更优选地,第一坡度角θ会设置为60

°

~80

°

。

53.需要说明的是,顶部堰面200b的两端均分别与上游堰面200a和下游堰面200c圆滑过渡,使得不在交界处产生漩涡。

54.需要说明的是,参照图1所示,第一坡度角θ一般不渐变设置,可以理解为ac段与河床300的床面的夹角。而为了和顶部堰面200b圆滑过渡连接,上游堰面200a靠经堰顶的部段(bc)一般会进行圆角处理。可选地,在所述曲面模板组连接至所述溢流堰体后,所述第二坡度角在高度方向上是逐渐变化的。而第二坡度角β为渐变设置,以减小河水的流向不均匀性;为此,第二坡度角可以理解为oe段与河床300的床面的夹角;也可以理解为,下游堰面在某一高程上的切线与河床300的床面的夹角。

55.可选地,本实用新型还包括一种溢流堰面,所述溢流堰面为溢流堰坝的表面,所述溢流堰坝包括浇筑层和溢流堰体,所述溢流堰体与组合模板连接后形成用于浇筑层形成的第一预留间隙和第二预留间隙。该组合模板的具体结构参照上述实施例,由于水利枢纽站采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。

56.可选地,本实用新型还包括一种溢流堰坝,所述溢流堰坝包括溢流堰面、闸墩和闸门;该溢流堰面的具体结构参照上述实施例,由于溢流堰坝采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。

57.以上所述仅为本实用新型的可选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的发明构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1