一种特种开合移动工作台的制作方法

1.本发明涉及工程机械技术领域,更具体地说,本发明涉及一种特种开合移动工作台。

背景技术:

2.目前,减速机轴类零件、车辆变速箱中齿轮类零件、轴承与轴类零件的压装、拆装等工艺。将齿轮、轴承、轴类零件等直接放置在普通工作台上压装、拆卸等;或者工作台的开合采用人工插销方式,并且工作台不能移出主机机身之外(不便于工件起吊)。造成生产效率低、安全性低、能耗大、人工浪费和工人的劳动强度大,而且无数字化。因此,有必要提出一种特种开合移动工作台,以至少部分地解决现有技术中存在的问题。

技术实现要素:

3.在发明内容部分中引入了一系列简化形式的概念,这将在具体实施方式部分中进一步详细说明。本发明的发明内容部分并不意味着要试图限定出所要求保护的技术方案的关键特征和必要技术特征,更不意味着试图确定所要求保护的技术方案的保护范围。

4.为至少部分地解决上述问题,本发明提供了一种特种开合移动工作台,包括:后移动工作台体、前移动工作台体,所述后移动工作台体、前移动工作台体可动地设置在工作台架,所述后移动工作台体上设置有第一动力部、第二动力部,所述第一动力部用于驱动所述后移动工作台体、前移动工作台体在所述工作台架上往复移动,所述第二动力部用于驱动所述前移动工作台体相对所述后移动工作台体在所述工作台架上往复移动。

5.根据本发明实施例的特种开合移动工作台,所述第一动力部包括支架、垫板、头部耳环油缸以及连接板,所述支架设置在工作区,并位于所述后移动工作台体的底部,所述垫板设置在所述支架上,所述头部耳环油缸设置在所述垫板上,所述连接板设置在所述后移动工作台体的底部,并与所述头部耳环油缸的工作端连接。

6.根据本发明实施例的特种开合移动工作台,所述第二动力部包括液压马达、第一丝杠以及第二丝杠,所述第一丝杠、第二丝杠分别穿设在所述后移动工作台体、前移动工作台体的两端,所述前移动工作台体与所述第二丝杠转动连接,所述液压马达设置在后移动工作台体上,并与所述第一丝杠转动连接,并且所述第一丝杠与所述第二丝杠转动连接。

7.根据本发明实施例的特种开合移动工作台,所述第一丝杠上设置有第一链轮,两个所述第一链轮之间绕设有链条。

8.根据本发明实施例的特种开合移动工作台,还包括:导杆、导向板,所述导杆穿设在所述后移动工作台体、前移动工作台体之间,所述导杆的后端设置有螺母,所述导杆的前端设置有挡盖;所述导向板设置在所述工作台架的内侧,所述后移动工作台体、前移动工作台体的底部设置有导槽,所述导向板位于所述导槽内。

9.根据本发明实施例的特种开合移动工作台,所述后移动工作台体内设置有内导机构,所述内导机构包括竖直板、轴承座、内导轴以及轴承,所述竖直板与所述后移动工作台

体的外侧连接,所述轴承座设置在所述竖直板的底部,所述轴承设置在所述轴承座内,所述内导轴设置在所述轴承内,所述内导轴上设置有轴套、第二链轮,所述第二链轮与所述链条转动连接。

10.根据本发明实施例的特种开合移动工作台,所述后移动工作台体的两端均设置有弹簧浮动机构,所述弹簧浮动机构包括车轮、车轮架、碟簧以及竖直导杆,所述车轮架设置在所述后移动工作台体内,所述车轮设置在所述车轮架的底部,并位于工作台架的导轨上,所述竖直导杆设置在所述车轮架的上端,所述碟簧套设在所述竖直导杆上,并抵顶所述车轮架的上端。

11.根据本发明实施例的特种开合移动工作台,所述弹簧浮动机构还包括横向轴、下压盖、上压盖、垫板,所述横向轴设置在所述车轮架的底部,所述车轮套设在所述横向轴上,所述下压盖设置在所述车轮的一侧,所述上压盖设置在所述后移动工作台体的上开孔内,所述竖直导杆的上端延伸至所述上压盖内,所述垫板设置有两个,并套设在所述竖直导杆上,所述碟簧位于两个所述垫板之间。

12.根据本发明实施例的特种开合移动工作台,所述液压马达通过传动组件与所述第一丝杠转动连接,所述传动组件包括外筒罩、两个传动筒、内固定部,所述外筒罩设置在所述后移动工作台体上,所述液压马达设置在所述外筒罩的外端,两个所述传动筒、内固定部均设置在所述外筒罩内,两个所述传动筒分别设置在所述液压马达的工作端、以及第一丝杠的外端上,所述传动筒上设置有外延筒,所述内固定部设置在两个所述外延筒内,并且两个外延筒之间设置有防尘套,所述外延筒的内壁设置多个第一限位槽,所述第一限位槽的内顶面设置有开口槽,所述内固定部上设置有多个第二限位槽,所述第二限位槽内设置有限位机构,所述限位机构与所述第一限位槽对应,所述限位机构包括限位柱、内芯柱、外筒、第一弹簧以及第一弹簧座,所述第一弹簧座螺接在所述第二限位槽内,所述外筒设置在所述第一弹簧座上,所述内芯柱设置在所述限位柱的底部并插接在所述外筒内,所述第一弹簧套在所述外筒上并抵接在所述限位柱、第一弹簧座之间,使得所述限位柱延伸至所述第一限位槽内。

13.根据本发明实施例的特种开合移动工作台,所述内固定部包括第一内固筒、与所述第一内固筒螺接的第二内固筒,所述第一内固筒、第二内固筒上均设置有所述第二限位槽,所述传动筒上设置有多个防锈孔,所述防锈孔内设置有防锈导球,所述防锈导球与所述外筒罩的内周环转动连接,所述第一内固筒朝向所述第二内固筒的内壁上设置有周向防锈液仓,所述周向防锈液仓与所述防锈导球连通,所述限位柱内设置有导液通道,所述第一内固筒上设置有与所述周向防锈液仓对应的仓帽组件,所述仓帽组件包括帽体、上顶块、上顶板、第二弹簧以及第二弹簧座,所述第二弹簧座设置在所述周向防锈液仓内,所述第二弹簧设置在所述第二弹簧座上,所述上顶板设置在所述第二弹簧上,所述上顶块设置在所述上顶板上,所述帽体位于所述第一内固筒的进液孔内,并位于所述上顶块上。

14.相比现有技术,本发明至少包括以下有益效果:

15.本发明提供了一种特种开合移动工作台,该特种开合移动工作台包括:后移动工作台体、前移动工作台体;本发明的特种开合移动工作台可节约其它很大部分设备成本和人力,并且结构设计合理,外形美观,制造成本低;工件需起吊时,此特种开合移动工作台可移出主机之外正前方,操作宽敞、方便可大大提高生产效率;此特种开合移动工作台简单实

用性强,可靠性高,使用操作及维修方便,节约人力物力,并且后移动工作台体、前移动工作台体之间的同步性高,便于推广使用等优点。

16.本发明所述的特种开合移动工作台,本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

附图说明

17.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

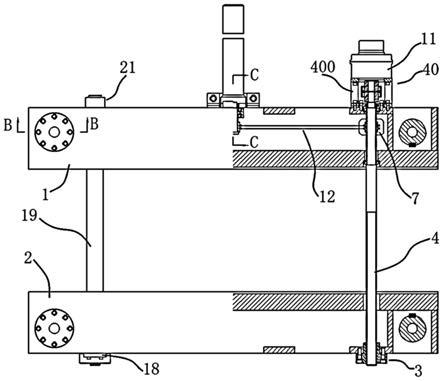

18.图1为本发明的结构示意图。

19.图2为本发明的结构前视图。

20.图3为本发明的结构左视图。

21.图4为本发明图2中a-a的结构示意图。

22.图5为本发明图1中b-b的结构示意图。

23.图6为本发明图1中c-c的结构示意图。

24.图7为本发明中传动组件的结构示意图。

25.图8为本发明中传动筒的结构示意图。

26.图9为本发明中内固定部的结构示意图。

27.图10为本发明中传动筒的内部结构示意图。

28.图11为本发明图10中d部分的放大结构示意图。

29.图12为本发明图11中e部分的放大结构示意图。

30.图13为本发明中传动筒的结构示意图。

31.图14为本发明中内固定部的内部结构示意图。

32.图15为本发明图14中f部分的放大结构示意图。

具体实施方式

33.下面结合附图以及实施例对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

34.应当理解,本文所使用的诸如“具有”、“包含”以及“包括”术语并不排除一个或多个其它元件或其组合的存在或添加。

35.如图1-图6所示,本发明提供了一种特种开合移动工作台,包括:后移动工作台体1、前移动工作台体2,所述后移动工作台体1、前移动工作台体2可动地设置在工作台架35,所述后移动工作台体1上设置有第一动力部、第二动力部,所述第一动力部用于驱动所述后移动工作台体1、前移动工作台体2在所述工作台架35上往复移动,所述第二动力部用于驱动所述前移动工作台体2相对所述后移动工作台体1在所述工作台架35上往复移动。

36.上述技术方案的工作原理和有益效果:本发明提供了一种特种开合移动工作台,该特种开合移动工作台包括后移动工作台体1、前移动工作台体2,具体地,后移动工作台体1、前移动工作台体2是可动地安装在工作台架35,这里在后移动工作台体1配设了上第一动力部、第二动力部,其中,第一动力部、第二动力部与外部的动力站系统液压连接的,通过第一动力部驱动后移动工作台体1、前移动工作台体2同时在工作台架35上可以往复地移动;

而第二动力部则用于驱动前移动工作台体2在所述工作台架35上可以往复地移动,此时后移动工作台体1是不移动;所以在使用该特种开合移动工作台时操作人员可以控制后移动工作台体1、前移动工作台体2之间的间距大小,进而将工件安装在后移动工作台体1、前移动工作台体2之间,以方便对工件进行加工。

37.本发明的特种开合移动工作台可节约其它很大部分设备成本和人力,并且结构设计合理,外形美观,制造成本低;工件需起吊时,此特种开合移动工作台可移出主机之外正前方,操作宽敞、方便可大大提高生产效率;此特种开合移动工作台简单实用性强,可靠性高,使用操作及维修方便,节约人力物力,并且后移动工作台体1、前移动工作台体2之间的同步性高,便于推广使用等优点。

38.其中,后移动工作台体1、前移动工作台体2均为整体箱式焊接结构,焊后经过热处理退火。整机结构设计全部采用计算机优化设计,使其具有良好的强度和刚度,同时兼顾外形美观。

39.在一个实施例中,所述第一动力部包括支架14、垫板15、头部耳环油缸16以及连接板17,所述支架14设置在工作区,并位于所述后移动工作台体1的底部,所述垫板15设置在所述支架14上,所述头部耳环油缸16设置在所述垫板15上,所述连接板17设置在所述后移动工作台体1的底部,并与所述头部耳环油缸16的工作端连接。

40.上述技术方案的工作原理和有益效果:本实施例中提供了第一动力部的具体结构,该结构的第一动力部用于驱动后移动工作台体1、前移动工作台体2整体地在工作台架35上移动,具体地,该第一动力部包括支架14、垫板15、头部耳环油缸16以及连接板17,支架14安装在工作区内,同时位于后移动工作台体1的底部,这样支架14不会影响到后移动工作台体1的移动;而垫板15安装在支架14上,头部耳环油缸16平置地安装在垫板15上,头部耳环油缸16的工作端则安装了连接板17,并该连接板17与后移动工作台体1的底部也固定连接着,所以通过头部耳环油缸16的工作端向外伸出,则带动后移动工作台体1在工作台架35上与前移动工作台体2同步向前移动;当头部耳环油缸16的工作端向内收缩时,则带动后移动工作台体1在工作台架35上与前移动工作台体2同步向后移动。通过上述第一动力部使得后移动工作台体1、前移动工作台体2可以同步移动,可节约其它很大部分设备成本和人力,并且结构设计合理,外形美观;具有稳定可靠,造价低,易保养等优点。

41.在一个实施例中,所述第二动力部包括液压马达11、第一丝杠4以及第二丝杠10,所述第一丝杠4、第二丝杠10分别穿设在所述后移动工作台体1、前移动工作台体2的两端,所述前移动工作台体2与所述第二丝杠10转动连接,所述液压马达11设置在后移动工作台体1上,并与所述第一丝杠4转动连接,并且所述第一丝杠4与所述第二丝杠10转动连接。

42.上述技术方案的工作原理和有益效果:本实施例中提供了第二动力部的具体结构,该结构的第二动力部包括液压马达11、第一丝杠4以及第二丝杠10,具体地,这里第一丝杠4、第二丝杠10分别穿设在后移动工作台体1、前移动工作台体2的两端,例如,第一丝杠4穿过后移动工作台体1的右端并延伸至穿出前移动工作台体2的右端,第二丝杠10穿过后移动工作台体1的左端并延伸至穿出前移动工作台体2的左端,同时前移动工作台体2与第二丝杠10转动连接,第二丝杠10上安装了丝母3,丝母3固定在前移动工作台体2上,所以液压马达11驱动第一丝杠4转动时,第一丝杠4带动第二丝杠10转动,进而通过丝母3带动前移动工作台体2在工作台架35上移动,靠近后移动工作台体1或者远离后移动工作台体1。通过第

二动力部使得前移动工作台体2可以相对后移动工作台体1在工作台架35上可以往复地移动,保证了两台体之间不会出现偏载保证了同步性。

43.在一个实施例中,所述第一丝杠4上设置有第一链轮7,两个所述第一链轮7之间绕设有链条12。

44.上述技术方案的工作原理和有益效果:本实施例中在第一丝杠4上安装了第一链轮7,这里在两个第一链轮7上绕设了链条12,这样当液压马达11驱动其中一个第一丝杠4转动时,该第一丝杠4通过链条12驱动另一个第一丝杠4转动,进而另一个第一丝杠4转动时带动前移动工作台体2移动,进而使得前移动工作台体2可以靠近后移动工作台体1或远离后移动工作台体1。

45.在一个实施例中,还包括:导杆19、导向板13,所述导杆19穿设在所述后移动工作台体1、前移动工作台体2之间,所述导杆19的后端设置有螺母18,所述导杆19的前端设置有挡盖21;所述导向板13设置在所述工作台架35的内侧,所述后移动工作台体1、前移动工作台体2的底部设置有导槽,所述导向板13位于所述导槽内。

46.上述技术方案的工作原理和有益效果:本实施例中还提供了导杆19、导向板13,这里导杆19穿设在后移动工作台体1、前移动工作台体2之间,导杆19的后端安装有螺母18,导杆19的前端安装有挡盖21;导向板13安装在工作台架35的内侧,后移动工作台体1、前移动工作台体2的底部开设有导槽,而导向板13位于导槽内,这样通过导杆19、导向板13使得前移动工作台体2可以更加稳定地在工作台架35上靠近后移动工作台体1或远离后移动工作台体1,使得该后移动工作台体1、前移动工作台体2两边受力均匀,保证了后移动工作台体1、前移动工作台体2之间不会出现偏载保证了同步性。

47.在一个实施例中,所述后移动工作台体1内设置有内导机构,所述内导机构包括竖直板30、轴承座31、内导轴32以及轴承34,所述竖直板30与所述后移动工作台体1的外侧连接,所述轴承座31设置在所述竖直板30的底部,所述轴承34设置在所述轴承座31内,所述内导轴32设置在所述轴承34内,所述内导轴32上设置有轴套33、第二链轮,所述第二链轮与所述链条12转动连接。

48.上述技术方案的工作原理和有益效果:本实施例中提供了内导机构的具体结构,该结构的内导机构包括竖直板30、轴承座31、内导轴32以及轴承34,具体地,竖直板30与后移动工作台体1的外侧连接,轴承座31安装在竖直板30的底部,轴承34安装在轴承座31内,内导轴32安装在轴承34内,内导轴32上安装了轴套33、第二链轮,而第二链轮与链条12转动连接,所以链条12在转动时也带动第二链轮转动,通过第二链轮支撑链条12,使得该后移动工作台体1内部的两边受力均匀,保证了后移动工作台体1、前移动工作台体2之间不会出现偏载保证了同步性。

49.在一个实施例中,所述后移动工作台体1的两端均设置有弹簧浮动机构,所述弹簧浮动机构包括车轮24、车轮架25、碟簧26以及竖直导杆28,所述车轮架25设置在所述后移动工作台体1内,所述车轮24设置在所述车轮架25的底部,并位于工作台架35的导轨36上,所述竖直导杆28设置在所述车轮架25的上端,所述碟簧26套设在所述竖直导杆28上,并抵顶所述车轮架25的上端。

50.上述技术方案的工作原理和有益效果:本实施例中提供了弹簧浮动机构的具体结构,这里在后移动工作台体1的两端均设置有弹簧浮动机构,使得后移动工作台体1可以在

工作台架35的移动,这里工作台架35上安装了导轨36上,所以弹簧浮动机构可以在导轨36上移动,弹簧浮动机构包括车轮24、车轮架25、碟簧26以及竖直导杆28,具体地,车轮架25安装在后移动工作台体1内,车轮24安装在车轮架25的底部,并位于工作台架35的导轨36上,竖直导杆28安装在车轮架25的上端,碟簧26套设在竖直导杆28上,并抵顶车轮架25的上端。当后移动工作台体1、前移动工作台体2承主缸压力时,弹簧浮动机构中的碟簧26发生收缩,进而使得车轮架25可以向上移动,进而力传到工作台架35上,能有效保护了车轮24免压坏;当后移动工作台体1、前移动工作台体2不受主缸压力时,后移动工作台体1、前移动工作台体2与工作台架35之间有3毫米脱离距离;车轮24与导轨36直接接触,同时竖直导杆28上端与后移动工作台体1的台面有3毫米的间隙,保证了头部耳环油缸16向前移出或者退回移进主机机身内时,以及在两侧的导向板13辅助下,使得后移动工作台体1、前移动工作台体2高精度功能的实现。此机构简洁实用性强,稳定可靠,造价低,易保养等优点。

51.在一个实施例中,所述弹簧浮动机构还包括横向轴22、下压盖23、上压盖29、垫板27,所述横向轴22设置在所述车轮架25的底部,所述车轮24套设在所述横向轴22上,所述下压盖23设置在所述车轮24的一侧,所述上压盖29设置在所述后移动工作台体1的上开孔内,所述竖直导杆28的上端延伸至所述上压盖29内,所述垫板27设置有两个,并套设在所述竖直导杆28上,所述碟簧26位于两个所述垫板27之间。

52.上述技术方案的工作原理和有益效果:本实施例中的弹簧浮动机构还包括横向轴22、下压盖23、上压盖29、垫板27,具体地,横向轴22安装在车轮架25的底部,车轮24套设在横向轴22上,下压盖23安装在车轮24的一侧,所以通过下压盖23将车轮24固定在横向轴22上,而横向轴22可以在车轮架25的底部转动;上压盖29安装在后移动工作台体1的上开孔内,竖直导杆28的上端延伸至上压盖29内,通过上压盖可以更好地将竖直导杆28固定住;垫板27设置有两个,并套设在竖直导杆28上,碟簧26位于两个垫板27之间,通过两个垫板27将碟簧26固定住,使得碟簧26更好地起到支撑恢复作用,能有效保护了车轮24免压坏。

53.如图7-图15所示,在一个实施例中,所述液压马达11通过传动组件40与所述第一丝杠4转动连接,所述传动组件40包括外筒罩400、两个传动筒401、内固定部402,所述外筒罩400设置在所述后移动工作台体1上,所述液压马达11设置在所述外筒罩400的外端,两个所述传动筒401、内固定部402均设置在所述外筒罩400内,两个所述传动筒401分别设置在所述液压马达11的工作端、以及第一丝杠4的外端上,所述传动筒401上设置有外延筒403,所述内固定部402设置在两个所述外延筒403内,并且两个外延筒403之间设置有防尘套404,所述外延筒403的内壁设置多个第一限位槽405,所述第一限位槽405的内顶面设置有开口槽,所述内固定部402上设置有多个第二限位槽406,所述第二限位槽406内设置有限位机构,所述限位机构与所述第一限位槽405对应,所述限位机构包括限位柱407、内芯柱408、外筒409、第一弹簧410以及第一弹簧座411,所述第一弹簧座411螺接在所述第二限位槽406内,所述外筒409设置在所述第一弹簧座411上,所述内芯柱408设置在所述限位柱407的底部并插接在所述外筒409内,所述第一弹簧410套在所述外筒409上并抵接在所述限位柱407、第一弹簧座411之间,使得所述限位柱407延伸至所述第一限位槽405内。

54.上述技术方案的工作原理和有益效果:本实施例中通过传动组件40实现液压马达11与第一丝杠4之间的驱动,使得液压马达11可以带动第一丝杠4转动起来,同时该传动组件40具有操作组装维修的特点,便于操作人员对液压马达11、第一丝杠4进行维护;

55.具体地,该传动组件40包括外筒罩400、两个传动筒401、内固定部402,外筒罩400固定安装后移动工作台体1上,用于承载液压马达11,液压马达11的工作端、第一丝杠4的外端均伸入到外筒罩400内,所以两个传动筒401、内固定部402也位于外筒罩400内,所以外筒罩400还起到保护两个传动筒401、内固定部402的作用;这里两个传动筒401分别安装在液压马达11的工作端、以及第一丝杠4的外端上,而传动筒401上局有外延筒403,内固定部402安装在两个外延筒403内,两个外延筒403之间具有间距,为了防止内固定部402上有灰尘,所以在两个外延筒403之间的间距内安装了防尘套404,可以理解,该防尘套404具有较好的弹性以方便撑开;外延筒403的内壁具有多个第一限位槽405,同时在第一限位槽405的内顶面开设开口槽(未示出),而内固定部402上则具有多个第二限位槽406,第二限位槽406内安装限位机构;

56.这里该限位机构包括限位柱407、内芯柱408、外筒409、第一弹簧410以及第一弹簧座411,具体地,第一弹簧座411螺接在第二限位槽406的内底面,外筒409安装在第一弹簧座411上,内芯柱408安装在限位柱407的底部并插接在外筒409内,而第一弹簧410则套在外筒409上并抵接在限位柱407、第一弹簧座411之间,使得限位柱407延伸至第一限位槽405内,所以限位机构可以插接到第一限位槽405内,进而两个传动筒401就通过内固定部402上的限位机构可以转动起来,实现液压马达11带动第一丝杠4转动起来;当然,操作人员可以通过开口槽(未示出)将限位柱407向第二限位槽406内按压,使得限位柱407移动到第二限位槽406内,以便于内固定部402脱离传动筒401对整个传动组件进行维修,以及对对液压马达11、第一丝杠4进行维护;可以理解,限位柱407上端具有斜槽427,方便操作人员使用工具按压限位柱407。

57.在一个实施例中,所述内固定部402包括第一内固筒412、与所述第一内固筒412螺接的第二内固筒413,所述第一内固筒412、第二内固筒413上均设置有所述第二限位槽406,所述传动筒401上设置有多个防锈孔414,所述防锈孔414内设置有防锈导球415,所述防锈导球415与所述外筒罩400的内周环424转动连接,所述第一内固筒412朝向所述第二内固筒413的内壁上设置有周向防锈液仓416,所述周向防锈液仓416与所述防锈导球415连通,所述限位柱407内设置有导液通道417,所述第一内固筒412上设置有与所述周向防锈液仓416对应的仓帽组件,所述仓帽组件包括帽体418、上顶块419、上顶板420、第二弹簧421以及第二弹簧座422,所述第二弹簧座422设置在所述周向防锈液仓416内,所述第二弹簧421设置在所述第二弹簧座422上,所述上顶板420设置在所述第二弹簧421上,所述上顶块419设置在所述上顶板420上,所述帽体418位于所述第一内固筒412的进液孔423内,并位于所述上顶块419上。

58.上述技术方案的工作原理和有益效果:本实施例中提供了内固定部42的具体结构,该结构的内固定部42包括第一内固筒412、第二内固筒413,这里第一内固筒412与第二内固筒413之间螺接的,第一内固筒412、第二内固筒413上均开设了上述的第二限位槽406;

59.同时在传动筒401上开设有多个防锈孔414,防锈孔414内安装防锈导球415,防锈导球415与外筒罩400的内周环424转动连接,可以理解,外筒罩400包括两个半圆形的筒罩,两个筒罩之间通过螺栓连接以方便后续打开二者;第一内固筒412朝向第二内固筒413的内壁上开设有周向防锈液仓416,而周向防锈液仓416与防锈导球415连通,可以理解,限位柱407内设置有导液通道417,而两个第二限位槽406与周向防锈液仓416之间具有第一输液通

道425,传动筒401内也具有第二输液通道426,防锈液可通过第一输液通道425、导液通道417、第二输液通道426进入到防锈孔414内,当防锈导球415与内周环424转动时,可将防锈液带入防锈孔414的内壁,以及传动筒401的内壁,避免发生生锈的现象;

60.其中,为了方便操作人员向周向防锈液仓416内导入防锈液,在第一内固筒412上开设了与周向防锈液仓416对应的仓帽组件,仓帽组件包括帽体418、上顶块419、上顶板420、第二弹簧421以及第二弹簧座422,具体地,第二弹簧座422安装在周向防锈液仓416内,第二弹簧421安装在第二弹簧座422上,上顶板420安装在第二弹簧421上,上顶块419安装在上顶板420上,帽体418位于第一内固筒412的进液孔423内,并位于上顶块419上,所以操作人员将倒t型的帽体418向周向防锈液仓416内按压,而露出进液孔423,即可通过进液孔423向周向防锈液仓416内导入防锈液,而后使得倒t型的帽体418在上顶块419、上顶板420、第二弹簧421等部件的支撑作用下进入到进液孔423内,将进液孔423封堵避免发生防锈液泄漏。

61.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

62.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

63.尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节与这里示出与描述的图例。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1