防眩膜及具有此防眩膜的偏光板的制作方法

1.本发明有关于一种可用于影像显示设备的防眩膜,尤其是可在低雾度下提供可信赖防眩性的防眩膜。

背景技术:

2.随着显示技术的日益蓬勃发展,例如液晶显示器(lcd)、有机发光二极管显示器(oled)等影像显示设备,对于显示器的性能如高对比度、广视角、高辉度、薄型化、大型化、高精细及附加功能多元化的需求已被广泛提出。

3.一般显示器的使用环境大多存在外部光源,其会在面板表面产生反射效果而有眩光等现象,进而降低视觉感官的观赏效果,因此在显示器表面通常会需要附加具表面处理的光学膜,如防眩膜或抗反射膜等,用以调变光线,减少反射与降低外界杂乱光线的反射光对显示影像的影响。

4.为使防眩膜在明室环境下具有优异的防眩性,并在暗室环境下具有高对比度度,目前已知可使用小粒径有机微粒子开发低雾度防眩膜以达到高对比度度的方法。在相关技术中已建议在透明基材上涂覆含有机微粒子的防眩层,藉由有机微粒子与纳米粒子聚集,使有机微粒子于涂布时在膜面形成凹凸结构以提供防眩性并达成低眩光效果。然而,因有机微粒子及纳米粒子的凝聚大小不易控制,易造成膜面凹凸结构不如预期,致使防眩性降低或眩旋光性提高。再者,在透明基材上涂覆含有较大粒径的有机微粒子及/或微米级的二氧化硅粒子的防眩层,因微粒子产生的光扩散效果较强使雾度偏高,而未能提供低雾度但具有良好防眩性的防眩膜。

5.因此,需要一种低雾度但能提供令人满意的防眩性的防眩膜。

技术实现要素:

6.本发明的目的在于提供一种低雾度但能提供令人满意的防眩性的防眩膜及具有此防眩膜的偏光板。

7.本发明的一目的为提供一种防眩膜,其包含一种透明基材及位于透明基材之上的防眩膜,其中在该防眩层具有由二氧化硅纳米粒子形成的微米级絮凝体,可在低雾度下提供可信赖的防眩性。本发明的防眩膜包含透明基材及位于透明基材上的防眩层,其中该防眩层包含丙烯酸系黏结剂树脂、含丙烯酸酯-醚基表面活性剂及多个二氧化硅纳米粒子,其中该等纳米粒子形成的微米级絮凝体在光学显微镜下呈现平均二次粒径为介于1,600nm至3,300nm间。

8.本发明的防眩膜为低雾度、具有细致表面且提供优良的防眩性。本发明的防眩膜以二氧化硅纳米粒子凝聚使雾度不大于5%,较佳为不大于3%,且表面粗糙度的算术平均高度(sa)为介于0.02μm至0.25μm间,最大高度(sz)为介于0.25μm至2.50μm间,中心线平均粗糙度(ra)为介于0.01μm至0.30μm间、全粗糙度高度(ry)为介于0.10μm至0.90μm间,平均波峰间距(rsm)为介于20μm至200μm间,且方均根斜率(rdq)为介于0.80

°

至7.50

°

间。

9.依本发明的防眩膜,在防眩层中,每一二氧化硅纳米粒子的平均一次粒径介于5nm至150nm间,且较佳为介于5nm至120nm间。

10.依本发明的防眩膜的较佳实施例,在防眩层中,该等二氧化硅纳米粒子相对于每百重量份的丙烯酸系黏结剂树脂可介于0.5重量份至12重量份间,尤以0.8重量份至10重量份间为宜。

11.依本发明的防眩膜的较佳实施例,在防眩层中,该含丙烯酸酯-醚基表面活性剂相对于每百重量份的丙烯酸系黏结剂树脂可介于0.01重量份至8重量份间,较佳为0.05重量份至5重量份间。再者,在本发明防眩膜的防眩层中,该二氧化硅纳米粒子相对含丙烯酸酯-醚基表面活性剂的相对重量比值介于0.5至100间,较佳为介于0.5至80间。

12.本发明防眩膜的防眩层中,该含丙烯酸酯-醚基表面活性剂为由一种或多种具有乙烯基或(甲基)丙烯酰基的单官能度或多官能度的不饱和单体与一种或多种由式(i)表示的聚醚单体的聚合化合物:

[0013][0014]

其中r1为氢或甲基,r2为氢、c1至c10烃基、苯基或(甲基)丙烯酰基,a为1或大于1的整数,b为0或大于0的整数,其中由式(i)表示的聚醚单体总量于含丙烯酸酯-醚基表面活性剂中的含量为0.1莫耳百分比至60莫耳百分比且此含丙烯酸酯-醚基表面活性剂的基质辅助镭射脱附电离-飞行时间质谱法(maldi-tof ms)平均分子量为介于200至6,000间且平均氧乙烯基数(ethylene oxide(eo)unit)介于1至40间。

[0015]

在本发明的防眩膜中,该防眩层厚度为可介于2μm至10μm之间,较佳为介于2μm至8μm之间。

[0016]

在本发明的防眩膜中,该防眩层的丙烯酸系黏结剂树脂包含(甲基)丙烯酸酯组成物及起始剂,其中该(甲基)丙烯酸酯组成物包含35至50重量份的官能度为6至15间的聚氨酯(甲基)丙烯酸酯寡聚物、12至20重量份的官能度为3至6的(甲基)丙烯酸酯单体以及1.5至12重量份的官能度小于3的(甲基)丙烯酸酯单体,其中该官能度为6至15间的聚氨酯(甲基)丙烯酸酯寡聚物的数量平均分子量(mn)系介于1,000至4,500之间。

[0017]

在本发明又一态样为提供防眩膜,该防眩膜在防眩层中可进一步加入有机微粒子以调整雾度,其中该防眩膜包含透明基材及防眩层,其中该防眩层包含丙烯酸系黏结剂树脂、含丙烯酸酯-醚基表面活性剂、多个二氧化硅纳米粒子及多个有机微粒子,其中该等二氧化硅纳米粒子形成的微米级絮凝体在光学显微镜下呈现的平均二次粒径为介于1,600nm至3,300nm间。

[0018]

本发明的在防眩层中含有机微粒子的防眩膜,每一有机微粒子的折射率可介于1.4至1.6之间,每一有机微粒子粒径可介于0.5μm至6μm之间,且较佳为介于1μm至4μm之间。

[0019]

本发明的另一目的为提供一种防眩膜的制备方法,其包含将丙烯酸系黏结剂树脂、含丙烯酸酯-醚基表面活性剂与多个二氧化硅纳米粒子均匀混合形成防眩溶液,将防眩溶液涂布于透明基材上,将涂布防眩溶液的基材干燥后,再经辐射固化或电子束固化以形成防眩膜。

[0020]

本发明的又一目的为提供一种偏光板,其为具备偏光组件及前述的防眩膜。

[0021]

本发明的防眩膜及偏光板,由于在防眩层中具有由二氧化硅纳米粒子形成的微米级絮凝体,从而可在低雾度下提供可信赖的防眩性。

[0022]

上述发明内容旨在提供本发明的内容的简化摘要,以使阅读者对本发明的内容具备基本的理解。此发明内容并非本揭示内容的完整概述,且其用意并非在指出本发明实施例的重要/关键组件或界定本发明的范围。在参阅下文实施方式后,本发明所属技术领域中具有通常知识者当可轻易了解本发明的基本精神及本发明所采用的技术手段与实施态样。

[0023]

以下结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述,但不作为对本发明的限定。

附图说明

[0024]

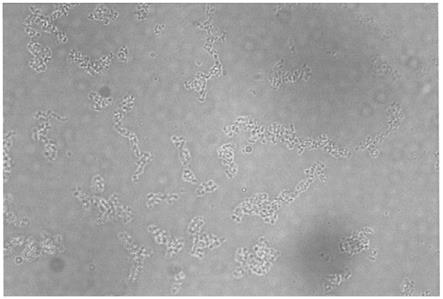

图1为本发明实施例1的防眩膜于光学显微镜200倍率下的光穿透影像图。

[0025]

图2为本发明实施例4的防眩膜于光学显微镜200倍率下的光穿透影像图。

[0026]

图3为本发明实施例4的防眩膜横切面的扫描式电子显微镜(sem)5,000倍率的影像。

[0027]

图4为本发明实施例8的防眩膜于光学显微镜200倍率下的光穿透影像图。

[0028]

图5为本发明实施例10的防眩膜于光学显微镜200倍率下的光穿透影像图。

具体实施方式

[0029]

本发明的优点、特征以及达到的技术方法将参照例示性实施例进行更详尽地描述而更容易理解,且本发明或可以不同形式来实现,故不应被理解仅限于此处所陈述的实施例,相反地,对所属技术领域具有通常知识者而言,所提供的实施例将使本发明更加透彻与全面且完整地传达本发明的范畴,且本发明将仅为所附加的申请专利范围所定义。

[0030]

而除非另外定义,所有使用于后文的术语(包含科技及科学术语)与专有名词,于实质上与本发明所属该领域的技术人士一般所理解的意思相同,而例如一般所使用的字典所定义的那些术语应被理解为具有与相关领域的内容一致的意思,且除非明显地定义于后文,将不以过度理想化或过度正式的意思理解。

[0031]

再者,于本文中,所谓「(甲基)丙烯酸酯」,是指甲基丙烯酸酯及丙烯酸酯。

[0032]

本发明的一目的是提供一种在低雾度下提供可信赖防眩性的防眩膜,其包含透明基材及位于透明基材上的防眩层,其中在该防眩层中具有由二氧化硅纳米粒子形成的微米级絮凝体。本发明的防眩膜包含透明基材及位于透明基材上的防眩层,其中该防眩层包含丙烯酸系黏结剂树脂、含丙烯酸酯-醚基表面活性剂及多个二氧化硅纳米粒子,其中该多个纳米粒子形成的微米级絮凝体在光学显微镜下呈现平均二次粒径为介于1,600nm至3,300nm间。

[0033]

本发明的防眩膜为低雾度、具有细致表面且提供优良的防眩性。在本发明的防眩膜实施例中,该防眩膜的雾度为不大于5%,较佳为不大于3%。本发明的防眩膜表面粗糙度的算术平均高度(sa)为介于0.02μm至0.25μm,最大高度(sz)为介于0.25μm至2.50μm间,中心线平均粗糙度(ra)为介于0.01μm至0.30μm间、全粗糙度高度(ry)为介于0.10μm至0.90μm间,平均波峰间距(rsm)为介于20μm至200μm间,且方均根斜率(rdq)为介于0.80

°

至7.50

°

间。本发明的防眩膜以二氧化硅纳米粒子凝聚达到低雾度且在此等粗糙度的细致表面下提

供优良的防眩性。

[0034]

在本发明的防眩膜的较佳实施例中,防眩膜的表面粗糙度的算术平均高度(sa)为介于0.03μm至0.20μm,最大高度(sz)为介于0.40μm至2.20μm间,中心线平均粗糙度(ra)为介于0.02μm至0.25μm间、全粗糙度高度(ry)为介于0.20μm至0.80μm间,平均波峰间距(rsm)为介于20μm至180μm间,且方均根斜率(rdq)为介于1.00

°

至6.50

°

间。

[0035]

在本发明的一实施例中,适合的透明基材可选用具有良好机械强度及光穿透率的膜材,其可以是但不限于聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)、聚对苯二甲酸乙二酯(pet)、聚萘二甲酸乙二酯(pen)、聚碳酸酯(pc)、三乙酰纤维素(tac)、聚酰亚胺(pi)、聚乙烯(pe)、聚丙烯(pp)、聚乙烯醇(pva)、聚氯乙烯(pvc)或环烯烃共聚物(cop)等的树脂膜材。

[0036]

在本发明的较佳实施例中,选用的透明基材较佳为具有80%以上的光穿透率,尤以具有90%以上的光穿透率为宜。且,透明基材的厚度约介于10μm至500μm之间,较佳为介于15μm至250μm之间,尤以介于20μm至100μm间为宜。

[0037]

在本发明的防眩膜中,该防眩层厚度为可介于2μm至10μm之间,且较佳为介于2μm至8μm之间。

[0038]

在本发明的防眩膜中,该防眩层中使用的二氧化硅纳米粒子的平均一次粒径为介于5nm至150nm间,且较佳为介于5nm至120nm间,尤以介于5nm至100nm间为更佳。在本发明的实施例中,该二氧化硅纳米粒子可选用表面未改质或表面改质的二氧化硅纳米粒子,该表面改质的二氧化硅纳米粒子可为以具烷基、丙烯酰基或环氧基的硅氧烷改质的二氧化硅纳米粒子,且该二氧化硅纳米粒子与树脂间的极性接近而分布在防眩层内部。此二氧化硅纳米粒子的平均一次粒径可为经由比表面积法(bet)或动态光散射法量测得者。

[0039]

依本发明的防眩膜的一实施例,在该防眩层中的该等二氧化硅纳米粒子相对于每百重量份的丙烯酸系黏结剂树脂为介于0.5重量份至12重量份间,尤以0.8重量份至10重量份间为宜。当二氧化硅纳米粒子的使用量低于前述范围时,可能会使防眩膜的防眩性不足。当二氧化硅纳米粒子的使用量高于前述范围时,则可能会使防眩膜的雾度上升。

[0040]

在本发明的防眩膜中,该防眩层中含有含丙烯酸酯-醚基表面活性剂,该含丙烯酸酯-醚基表面活性剂为由一种或多种具有乙烯基或(甲基)丙烯酰基的单官能度或多官能度的不饱和单体与一种或多种由式(i)表示的聚醚单体聚合形成的聚合化合物:

[0041][0042]

其中r1为氢或甲基,r2为氢、c1至c10烃基、苯基或(甲基)丙烯酰基,a 为1或大于1的整数,b为0或大于0的整数,其中由式(i)表示的聚醚单体总量占含丙烯酸酯-醚基表面活性剂的0.1莫耳百分比至60莫耳百分比间。此含丙烯酸酯-醚基表面活性剂的基质辅助镭射脱附电离-飞行时间质谱法(maldi-tof ms)平均分子量为介于200至6,000间且平均氧乙烯基数(ethylene oxide(eo)unit)介于1至40间。

[0043]

在前述式(i)表示的聚醚单体,其中该a为1至100的整数,更佳为1至40的整数;及b为0至100的整数,较佳为0至40的整数。在前述式(i)的聚醚单体中,氧乙烯基(ethylene oxide(eo)unit)和氧丙烯基(propylene oxide(po)unit)为以无规共聚、交替共聚或嵌段

共聚的方式连接。在前述式(i)的聚醚单体中,当r2为c1至c10烃基时,该烃基可为经取代的c1至c10烃基,该取代基可为烃基、烯基、羟基、苯基、烷氧基或环氧基。

[0044]

本发明的防眩膜的较佳实施例中,前述含丙烯酸酯-醚基表面活性剂的基质辅助镭射脱附电离-飞行时间质谱法(maldi-tof ms)平均分子量较佳为介于200至4,500间,尤以介于200至3,000间为佳,且平均氧乙烯基数(ethylene oxide(eo)unit)较佳为介于1至35间,尤以介于1至30间为宜。

[0045]

用于形成本发明的含丙烯酸酯-醚基表面活性剂的具有乙烯基或(甲基)丙烯酰基的单官能度或多官能度的不饱和单体较佳为选用一种或多种具有乙烯基或(甲基)丙烯酰基的单官能度不饱和单体及一种或多种具有乙烯基或(甲基)丙烯酰基的多官能度不饱和单体。

[0046]

适用于形成本发明的含丙烯酸酯-醚基表面活性剂的具有乙烯基或(甲基)丙烯酰基的单官能度不饱和单体较佳例示包括但未限定为苯乙烯(styrene)、α-甲基苯乙烯(α-methyl styrene)、乙烯基醚类单体如乙基乙烯基醚(ethyl vinyl ether)、正丁基乙烯基醚(n-butyl vinyl ether)和环己基乙烯基醚(cyclohexyl vinyl ether)等、(甲基)丙烯酸乙酯(ethyl(meth)acrylate,e(m)a)、(甲基)丙烯酸正丁酯(n-butyl(meth)acrylate,n-b(m)a)、2-乙基己基(甲基)丙烯酸酯(2-ethylhexyl(meth)acrylate,2-eh(m)a)、2-羟基乙基(甲基)丙烯酸酯(2-hydroxyethyl(meth)acrylate,2-he(m)a)、2-乙氧基乙基(甲基)丙烯酸酯(2-ethoxyethyl(meth)acrylate)、四氢呋喃(甲基)丙烯酸酯(tetrahydrofurfuryl(meth)acrylate,thf(m)a)、异冰片基(甲基) 丙烯酸酯(isobornyl(meth)acrylate,ibo(m)a)、2-苯氧基乙基(甲基)丙烯酸酯(2-phenoxyethyl(meth)acrylate,phe(m)a)、(甲基)丙烯酸全氟烷基酯(perfluoroalkyl(meth)acrylate)、(甲基)丙烯酸酯基团官能化的聚二甲基硅氧烷、己内酯和/或戊内酯改性(甲基)丙烯酸羟基烷基酯等。再者,前述的单官能度不饱和单体亦可选择性的选用具有乙烯基的链转移剂用以控制分子量,例如2,4-二氰基戊-1-烯、2,4-二氰基-4-甲基戊-1-烯、2,4-二苯基-4-甲基戊-1-烯、2-氰基-4-甲基-4-苯基-戊-1-烯、2,2-二甲基-4-亚甲基戊烷-1,5-二甲酸二甲酯和2,2-二甲基-4-亚甲基戊烷-1,5-二甲酸二丁酯等。

[0047]

适用于形成本发明的含丙烯酸酯-醚基表面活性剂的具有乙烯基或(甲基)丙烯酰基的多官能度不饱和单体较佳例示包括但未限定为乙二醇二(甲基)丙烯酸酯(ethylene glycol di(meth)acrylate,edg(m)a)、二乙二醇二(甲基)丙烯酸酯(diethylene glycol di(meth)acrylate,degd(m)a)、1,6-己二醇二(甲基)丙烯酸酯(1,6-hexanediol di(meth)acrylate,hdd(m)a)、聚乙二醇二(甲基)丙烯酸酯(polyethylene glycol di(meth)acrylate)、聚丙二醇二(甲基)丙烯酸酯(polypropylene glycol di(meth)acrylate)等。

[0048]

前述含丙烯酸酯-醚基表面活性剂可选用但未限制为byk-3440、byk-3441、byk3560、byk-3565、byk-3566及byk-3535(由德国byk-chemie公司制造)。

[0049]

依本发明的防眩膜的较佳实施例,在防眩层中相对于每百重量份的丙烯酸系黏结剂树脂,该含丙烯酸酯-醚基表面活性剂可介于0.01重量份至8重量份的间,较佳为0.05重量份至5重量份间。当含丙烯酸酯-醚基表面活性剂的使用量低于前述范围时,可能会使防眩膜的防眩性不足。当含丙烯酸酯-醚基表面活性剂的使用量高于前述范围时,则可能会使防眩膜的雾度上升。

ethylhexyl(meth)acrylate,2-eh(m)a)、2-羟基乙基(甲基)丙烯酸酯(2-hydroxyethyl(meth)acrylate,2-he(m)a)、3-羟基丙基(甲基)丙烯酸酯(3-hydroxypropyl(meth)acrylate,3-hp(m)a)、4-羟基丁基(甲基)丙烯酸酯(4-hydroxybutyl(meth)acrylate,4-hb(m)a)、2-丁氧基乙基(甲基)丙烯酸酯(2-butoxyethyl(meth)acrylate)、1,6-己二醇二(甲基)丙烯酸酯(1,6-hexanediol di(meth)acrylate,hdd(m)a)、环三羟甲基丙烷甲缩醛(甲基)丙烯酸酯(cyclic trimethylolpropane formal(meth)acrylate,ctf(m)a)、2-苯氧基乙基(甲基)丙烯酸酯(2-phenoxyethyl(meth)acrylate,phe(m)a)、四氢呋喃(甲基)丙烯酸酯(tetrahydrofurfuryl(meth)acrylate,thf(m)a)、(甲基)丙烯酸月桂酯(lauryl(meth)acrylate,l(m)a)、二乙二醇二(甲基)丙烯酸酯(diethylene glycol di(meth)acrylate,degd(m)a)、二丙二醇二(甲基)丙烯酸酯(dipropylene glycol di(meth)acrylate,dpgd(m)a)、三丙二醇二(甲基)丙烯酸酯(tripropylene glycol di(meth)acrylate,tpgd(m)a)、异冰片基(甲基)丙烯酸酯(isobornyl(meth)acrylate,ibo(m)a)或其组合,但不限于此。此官能度小于3的(甲基)丙烯酸酯单体尤以使用1,6-己二醇二丙烯酸酯(hdda)、环三羟甲基丙烷甲缩醛丙烯酸酯(ctfa)、2-苯氧基乙基丙烯酸酯(phea)或异冰片基丙烯酸酯(iboa)其中之一或其组合为宜。

[0057]

在本发明的丙烯酸酯系黏结剂树脂中适合的起始剂可采用在此技术领域中已泛知可使用者,并无特别限制,例如可采用苯乙酮类起始剂、二苯基酮类起始剂、苯丙酮类起始剂、二苯甲酰类起始剂、双官能基α-羟基酮起始剂或酰基氧化膦类起始剂等。前述起始剂可单独使用或混合使用。

[0058]

本发明的防眩膜可依产品的使用环境与视角需求经由加入有机微粒子以调整雾度,尤其是调整防眩层内部雾度的内部散射效果。

[0059]

因此,本发明又一态样为提供一种防眩膜,其包含透明基材及位于透明基材上的防眩层,其中在该防眩层具有由多个二氧化硅纳米粒子形成的微米级絮凝体及多个有机微粒子。本发明的防眩膜包含透明基材及位于透明基材上的防眩层,其中该防眩层包含丙烯酸系黏结剂树脂、含丙烯酸酯-醚基表面活性剂、多个二氧化硅纳米粒子及多个有机微粒子,其中该等二氧化硅纳米粒子形成的微米级絮凝体在光学显微镜下呈现平均二次粒径为介于1,600nm至3,300nm间。

[0060]

适用于本发明防眩膜的有机微粒子可选用具有适当折射率及粒径大小的有机微粒子并调控有机微粒子的添加量以调整防眩膜的雾度。适用的有机微粒子的折射率可介于1.4至1.6之间,且粒径介于0.5μm至6μm间,且较佳为介于1μm至4μm间。在有机微粒子调整雾度的防眩膜的实施例中,其雾度范围可介于1%至50%间,但不限于此。

[0061]

当本发明的防眩膜使用有机微粒子调整雾度时,有机微粒子添加量可依实际需要的雾度调整,较佳为相对每百重量份的丙烯酸系黏结剂树脂加入0.5重量份至15重量份间的有机微粒子,尤以1重量份至12重量份之间为宜。

[0062]

适合用于本发明防眩膜的防眩层的有机微粒子为聚甲基丙烯酸甲酯树脂微粒子、聚苯乙烯树脂微粒子、苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物微粒子、聚乙烯树脂微粒子、环氧树脂微粒子、聚硅氧烷树脂微粒子、聚偏二氟乙烯树脂或聚氟乙烯树脂微粒子。在本发明的较佳实施例中,较佳为使用聚甲基丙烯酸甲酯树脂微粒子、聚苯乙烯树脂微粒子或苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物微粒子。

[0063]

在本发明的防眩膜的膜面上,亦可选择性地涂覆其他光学机能层,例如涂覆一低折射层以提供抗反射性。

[0064]

本发明的另一目的为提供一种防眩膜的制备方法。本发明的防眩膜的制备方法包含将(甲基)丙烯酸酯组成物中的官能度为6至15间的聚氨酯(甲基)丙烯酸酯寡聚物、至少一官能度不小于3的(甲基)丙烯酸酯单体、至少一官能度小于3的(甲基)丙烯酸酯单体及起始剂与适当溶剂混合均匀后形成丙烯酸系黏结剂树脂;在丙烯酸系黏结剂树脂中加入二氧化硅纳米粒子及/或有机微粒子、含丙烯酸酯-醚基表面活性剂与有机溶剂,混合均匀形成防眩溶液;取防眩溶液涂布于透明基材上,将此涂布防眩溶液的基材干燥,再经辐射或电子束固化后在透明基材上形成防眩层以得到防眩膜。

[0065]

前述本发明的防眩膜的制备方法中使用的溶剂可为此技术领域中泛用的有机溶剂,例如酮类、脂族或环脂族烃类、芳香族烃类、醚类、酯类或醇类等。在丙烯酸酯组成物以及防眩溶液中皆可使用一或一种以上的有机溶剂,适用的溶剂可例如是丙酮、丁酮、环己酮、甲基异丁基酮、己烷、环己烷、二氯甲烷、二氯乙烷、甲苯、二甲苯、丙二醇甲醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、异丙醇、正丁醇、异丁醇、环己醇、二丙酮醇、丙二醇甲醚醋酸酯或四氢呋喃等或其类似物,但不限于此。

[0066]

在本发明的其他实施例中,在制备的防眩溶液中亦可视需求添加抗静电剂、着色剂、阻燃剂、紫外线吸收剂、抗氧化剂、表面改质剂、不具聚醚改质的流平剂和消泡剂等的添加剂,以提供不同的功能性质。

[0067]

前述涂布防眩溶液的方法可采用,例如辊式涂布法、刮刀式涂布法、浸涂法、滚轮涂布法、旋转涂布法、喷涂法、或狭缝式涂布法等此技术领域泛用的涂布方法。

[0068]

本发明的又一目的为提供一种偏光板,其为具备偏光组件而成,其中该偏光板于偏光组件表面具有如前述的防眩膜。

[0069]

下列实施例系用来进一步说明本发明,本发明的内容并不受其限制。

[0070]

实施例

[0071]

制备实施例1:丙烯酸系黏结剂树脂i的制备

[0072]

将42重量份的聚氨酯丙烯酸酯(官能度为6,购自miwon,韩国)、4.5重量份的季戊四醇三丙烯酸酯(peta)、12重量份的二季戊四醇六丙烯酸酯(dpha)、3重量份的异冰片基丙烯酸酯(iboa)、4重量份单分子型聚合引发剂(chemcure-481,购自恒桥产业,中国台湾)、24.5重量份的乙酸乙酯(eac)和10重量份的乙酸正丁酯(nbac),混合搅拌1小时后形成丙烯酸系黏结剂树脂i。

[0073]

实施例1:防眩膜的制备

[0074]

将220重量份的丙烯酸系黏结剂树脂i、10重量份的平均一次粒径为40nm至50nm的二氧化硅纳米粒子分散溶胶(mek-ac-4130y,固含量为30%,溶剂为丁酮,购自日产化学,日本)、7.5重量份的含丙烯酸酯-醚基表面活性剂(byk-uv3535,固含量为10%,溶剂为乙酸乙酯,购自byk,德国)、60重量份的乙酸乙酯(eac)和120重量份的乙酸正丁酯(nbac),混合搅拌1小时使其均匀分散后,形成防眩溶液。将此防眩溶液涂布于80μm聚对苯二甲酸乙二酯(pet)基材上,干燥后,在氮气环境下以80mj/cm2辐射剂量的uv灯进行光固化,在pet基材上形成厚度为3.4μm的防眩层。

[0075]

将得到的防眩膜依后文描述的光学量测方法检测穿透率、雾度、光泽度与清晰度

结果列于表1中,并进行二氧化硅纳米粒子二次粒径与聚集面积大小量测、表面粗糙度及防眩性评价,结果列于表2中。

[0076]

将得到的防眩膜于光学显微镜200倍率下观察,取得的光穿透影像图如图1所示。

[0077]

实施例2:防眩膜的制备

[0078]

依实施例1配制防眩溶液,除了含丙烯酸酯-醚基表面活性剂改为使用7.5重量份的含丙烯酸酯-醚基表面活性剂(byk-3440,固含量为10%,溶剂为二丙二醇单甲醚,购自byk,德国)形成防眩溶液。

[0079]

将此防眩溶液涂布于80μm pet基材上,在氮气环境下以80mj/cm2辐射剂量的uv灯进行光固化,在pet基材上形成厚度为3.3μm的防眩层。

[0080]

将得到的防眩膜依后文描述的光学量测方法检测穿透率、雾度、光泽度与清晰度结果列于表1中,并进行二氧化硅纳米粒子二次粒径与聚集面积大小量测、表面粗糙度及防眩性评价,结果列于表2中。

[0081]

实施例3:防眩膜的制备

[0082]

依实施例1配制防眩溶液,除了二氧化硅纳米粒子分散溶胶改为使用使用7.5重量份的平均一次粒径为10nm至15nm的二氧化硅纳米粒子分散溶胶(mek-ac-2140z,固含量为40%,溶剂为丁酮,购自日产化学,日本)形成防眩溶液。

[0083]

将此防眩溶液涂布于80μm pet基材上,干燥后,在氮气环境下以80mj/cm2辐射剂量的uv灯进行光固化,在pet基材上形成厚度为3.4μm的防眩层。

[0084]

将得到的防眩膜依后文描述的光学量测方法检测穿透率、雾度、光泽度与清晰度结果列于表1中,并进行二氧化硅纳米粒子二次粒径与聚集面积大小量测、表面粗糙度及防眩性评价,结果列于表2中。

[0085]

实施例4:防眩膜的制备

[0086]

实施方法同实施例3,除了二氧化硅纳米粒子分散溶胶改为使用15重量份的平均一次粒径为9nm至15nm且连接为40nm至100nm长度链状的二氧化硅纳米粒子分散溶胶(mek-st-up,固含量为20%,溶剂为丁酮,购自日产化学,日本)形成防眩溶液。

[0087]

将此防眩溶液涂布于80μm pet基材上,干燥后,在氮气环境下以80mj/cm2辐射剂量的uv灯进行光固化,在pet基材上形成厚度为3.6μm的防眩层。

[0088]

将得到的防眩膜依后文描述的光学量测方法检测穿透率、雾度、光泽度与清晰度结果列于表1中,并进行二氧化硅纳米粒子二次粒径与聚集面积大小量测、表面粗糙度及防眩性评价,结果列于表2中。

[0089]

将得到的防眩膜以光学显微镜200倍率下观察,取得的光穿透影像图如图2 所示,并以扫描式电子显微镜(sem)于5,000倍率下观察横切面,取得的影像如图3所示。

[0090]

实施例5:防眩膜的制备

[0091]

实施方法同实施例3,除了二氧化硅米粒子分散溶胶改为使用7.5重量份的平均一次粒径为12nm的二氧化硅奈粒子分散溶胶(elcom v-8804,固含量为40%,溶剂为丙二醇甲醚,购自日挥触媒化成,日本)形成防眩溶液。

[0092]

将此防眩溶液涂布于80μm pet基材上,干燥后,在氮气环境下以80mj/cm2辐射剂量的uv灯进行光固化,在pet基材上形成厚度为3.6μm的防眩层。

[0093]

将到的防眩膜依后文描述的光学量测方法检测穿透率、雾度、光泽度与清晰度结

果列于表1中,并进行二氧化硅纳米粒子二次粒径与聚集面积大小量测、表面粗糙度及防眩性评价,结果列于表2中。

[0094]

实施例6:防眩膜的制备

[0095]

实施方法同实施例5,除了二氧化硅米粒子分散溶胶改为使用20重量份的平均一次粒径为12nm并分散为平均二次粒径为80nm至120nm的二氧化硅奈粒子分散溶胶(mek-5630x,固含量为30%,溶剂丁酮,购自国联硅业,中国台湾)及使用15重量份的含丙烯酸酯-醚基表面活性剂(byk-uv3535)形成防眩溶液。

[0096]

将此防眩溶液涂布于80μm pet基材上,干燥后,在氮气环境下以80mj/cm2辐射剂量的uv灯进行光固化,在pet基材上形成厚度为3.6μm的防眩层。

[0097]

将得到的防眩膜依后文描述的光学量测方法检测穿透率、雾度、光泽度与清晰度结果列于表1中,并进行二氧化硅纳米粒子二次粒径与聚集面积大小量测、表面粗糙度及防眩性评价,结果列于表2中。

[0098]

实施例7:防眩膜的制备

[0099]

实施方法同实施例4,除了使用30重量份的平均一次粒径为9nm至15nm 且连接为40nm至100nm长度链状的二氧化硅纳米粒子分散溶胶(mek-st-up)及含丙烯酸酯-醚基表面活性剂改为使用1.5重量份的含丙烯酸酯-醚基表面活性剂(byk-3560,固含量为10%,溶剂为乙酸乙酯,购自byk,德国)形成防眩溶液。

[0100]

将此防眩溶液涂布于80μm pet基材上,干燥后,在氮气环境下以80mj/cm2辐射剂量的uv灯进行光固化,在pet基材上形成厚度为3.5μm的防眩层。

[0101]

将得到的防眩膜依后文描述的光学量测方法检测穿透率、雾度、光泽度与清晰度结果列于表1中,并进行二氧化硅纳米粒子二次粒径与聚集面积大小量测、表面粗糙度及防眩性评价,结果列于表2中。

[0102]

实施例8:防眩膜的制备

[0103]

实施方法同实施例1,除了使用40重量份的平均一次粒径为40nm至50nm的二氧化硅纳米粒子分散溶胶(mek-ac-4130y),及含丙烯酸酯-醚基表面活性剂改为使用30重量份含丙烯酸酯-醚基表面活性剂(byk-3560)形成防眩溶液。

[0104]

将此防眩溶液涂布于80μm pet基材上,干燥后,在氮气环境下以80mj/cm2辐射剂量的uv灯进行光固化,在pet基材上形成厚度为3.3μm的防眩层。

[0105]

将得到的防眩膜依后文描述的光学量测方法检测穿透率、雾度、光泽度与清晰度结果列于表1中,并进行二氧化硅纳米粒子二次粒径与聚集面积大小量测、表面粗糙度及防眩性评价,结果列于表2中。

[0106]

将得到的防眩膜于光学显微镜200倍率下观察,取得的光穿透影像图如图4所示。

[0107]

实施例9:防眩膜的制备

[0108]

实施方法同实施例2,除了使用5重量份的平均一次粒径为40nm至50nm的二氧化硅纳米粒子分散溶胶(mek-ac-4130y)及3.75重量份的含丙烯酸酯-醚基表面活性剂(byk-3440)形成防眩溶液。

[0109]

将此防眩溶液涂布于80μm pet基材上,干燥后,在氮气环境下以80mj/cm2辐射剂量的uv灯进行光固化,在pet基材上形成厚度为3.2μm的防眩层。

[0110]

将得到的防眩膜依后文描述的光学量测方法检测穿透率、雾度、光泽度与清晰度

结果列于表1中,并进行二氧化硅纳米粒子二次粒径与聚集面积大小量测、表面粗糙度及防眩性评价,结果列于表2中。

[0111]

实施例10:防眩膜的制备

[0112]

实施方法同实施例3,除了二氧化硅纳米粒子分散溶胶改为使用10重量份的平均一次粒径为70nm至100nm的二氧化硅纳米粒子分散溶胶(mek-st-zl)形成防眩溶液。

[0113]

将此防眩溶液涂布于80μm pet基材上,干燥后,在氮气环境下以80mj/cm2辐射剂量的uv灯进行光固化,在pet基材上形成厚度为3.3μm的防眩层。

[0114]

将得到的防眩膜依后文描述的光学量测方法检测穿透率、雾度、光泽度与清晰度结果列于表1中,并进行二氧化硅纳米粒子二次粒径与聚集面积大小量测、表面粗糙度及防眩性评价,结果列于表2中。

[0115]

将得到的防眩膜于光学显微镜200倍率下观察,取得的光穿透影像图如图5所示。

[0116]

实施例11:防眩膜的制备

[0117]

实施方法同实施例9,除了二氧化硅纳米粒子分散溶胶(mek-ac-4130y)改为使用10重量份及含丙烯酸酯-醚基表面活性剂(byk-3440)改为使用0.75重量份以形成防眩溶液。

[0118]

将此防眩溶液涂布于80μm pet基材上,干燥后,在氮气环境下以80mj/cm2辐射剂量的uv灯进行光固化,在pet基材上形成厚度为4.1μm的防眩层。

[0119]

将得到的防眩膜依后文描述的光学量测方法检测穿透率、雾度、光泽度与清晰度结果列于表1中,并进行二氧化硅纳米粒子二次粒径与聚集面积大小量测、表面粗糙度及防眩性评价,结果列于表2中。

[0120]

实施例12:防眩膜的制备

[0121]

实施方法同实施例4,在防眩溶液中除了二氧化硅纳米粒子分散溶胶(mek-st-up)外,再加入2.3重量份的平均一次粒径2μm且折射率1.49的甲基丙烯酸甲酯聚合物粒子(ssx-102,购自积水化成品公司,日本)。

[0122]

将此防眩溶液涂布于80μm pet基材上,干燥后,在氮气环境下以80mj/cm2辐射剂量的uv灯进行光固化,在pet基材上形成厚度为5.7μm的防眩层。

[0123]

将得到的防眩膜依后文描述的光学量测方法检测穿透率、雾度、光泽度与清晰度结果列于表1中,并进行二氧化硅纳米粒子二次粒径与聚集面积大小量测、表面粗糙度及防眩性评价,结果列于表2中。

[0124]

实施例13:防眩膜的制备

[0125]

实施方法同实施例12,除了防眩溶液中的甲基丙烯酸甲酯聚合物粒子(ssx-102)改为使用9.5重量份,二氧化硅纳米粒子分散溶胶(mek-st-up)改为使用33重量份,含丙烯酸酯-醚基表面活性剂(byk-3535)改为使用2.8重量份以形成一防眩溶液。

[0126]

将此防眩溶液涂布于60μm tac基材上,干燥后,在氮气环境下以80mj/cm2辐射剂量的uv灯进行光固化,在tac基材上形成一厚度为4.7μm的防眩层。

[0127]

将得到的防眩膜依后文描述的光学量测方法检测穿透率、雾度、光泽度与清晰度结果列于表1中,并进二氧化硅行纳米粒子二次粒径与聚集面积大小量测、表面粗糙度及防眩性评价,结果列于表2中。

[0128]

光学量测方法

[0129]

前述实施例所制得的防眩膜依下述方法进行光学量测。

[0130]

光穿透率的量测:使用ndh-2000雾度计(日本电色工业公司制造)根据jis k7361的描述评价光穿透率。

[0131]

雾度的量测:使用ndh-2000雾度计(日本电色工业公司制造),根据jis k7136的描述评价雾度。

[0132]

光泽度的量测:将防眩膜胶合于黑色压克力板上,使用byk micro-gloss光泽度计,根据jis z8741的描述进行量测,选取20、60及85度角光泽数值。

[0133]

清晰度的量测:将此具防眩特性的硬涂层光学膜裁成5x 8cm2大小,使用suga icm-it图像清晰度仪,根据jis k 7374的描述进行量测,将0.125mm、0.25mm、0.50mm、1.00mm和2.00mm狭缝量测的数值加总。

[0134]

光学性质量测方法

[0135]

二氧化硅纳米粒子的二次粒径与聚集面积大小的量测:将防眩膜裁成适当大小,置于mitutoyo sv-320高倍率光学显微镜,以目镜10倍和物镜20倍的倍率,藉由ccd相机拍摄防眩膜的光穿透影像,以画像量测软件计算二氧化硅纳米粒子的二次粒径与聚集面积大小。

[0136]

表面粗糙度的量测:将防眩膜经由透明光学黏着胶而贴合于黑色压克力板上,使用olympus lext ols5000-saf 3d镭射共轭焦显微镜对256x 256μm2的面积,拍摄四张3d面粗糙度影像,根据iso 25178的面粗糙度描述对算术平均高度(sa)、最大高度(sz)进行计算,或根据iso 4287的线粗糙度描述对中心线平均粗糙度(ra)、全粗糙度高度(ry)、平均波峰间距(rsm)、方均根斜率(倾斜角)(rdq)进行计算。

[0137]

防眩性量测:将此防眩膜胶合于黑色压克力板上,使2根日光灯管映入防眩膜表面,经目视对照日光灯管晕开程度,依下述5个等级来评价防眩膜的防眩性。判定防眩性大于lv.2为合格。

[0138]

lv.1:可清楚地看到分开的2根日光灯管,可明确地辨别出轮廓为直线状;

[0139]

lv.2:可清楚地看到分开的2根日光灯管,但轮廓略显模糊;

[0140]

lv.3:可看到分开的2根日光灯管,可模糊地看到轮廓,但可辨别出日光灯管的形状;

[0141]

lv.4:可看出日光灯管有2根,但无法辨别出形状;

[0142]

lv.5:无法看到分开的2根日光灯管,亦无法辨别其形状。

[0143]

本发明实施例1至13的防眩膜的光学量测结果列于表1中。

[0144]

表1:实施例1至13的防眩膜的光学量测结果

[0145][0146]

本发明实施例1至13的防眩膜的二氧化硅纳米粒子二次粒径与聚集面积大小、表面粗糙度及防眩性评价等光学性质的量测结果列于表2。

[0147]

表2:实施例1至13的防眩膜的光学量测结果

[0148][0149]

本发明实施例1至11制得的防眩膜,藉由二氧化硅纳米粒子与含丙烯酸酯-醚基表面活性剂间的作用使二氧化硅纳米粒子形成二氧化硅微米级絮凝体,此絮凝的二氧化硅纳米粒子的平均二次粒径介于1,600nm至3,300nm间,且二次粒子平均聚集面积介于293μm2至709μm2间、或者聚集成共连续网状结构,提供优良的防眩性且雾度介于1.0%至2.0%间。同时,本发明实施例1至11制得的防眩膜具有精细的表面,在算术平均高度sa介于0.043至0.180μm、最大高度sz介于0.413至2.104μm、中心线平均粗糙度ra介于0.040至0.243μm、全粗糙度高度ry介于0.231至0.621μm、平均波峰间距rsm介于31.542至154.665μm、方均根斜率(倾斜角)rdq介于1.132至6.413度间。本发明实施例1至11制得的防眩膜的表面粗糙度呈

现令人满意的精细性且具优良的防眩性。

[0150]

另,实施例12及13例示说明本发明揭露的防眩膜进一步加入有机微粒子以调整雾度,雾度分别为1.9%及2.4%。在加入有机微粒子调整雾度的防眩膜仍不仅保有令人满意的光泽度及清晰度,且表面粗糙度呈现令人满意的精细性且具优良的防眩性。

[0151]

虽然本发明已以实施例公开如上,然其并非用以限定本发明,任何熟习此技艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可做各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视后附的申请专利范围所界定者为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1