近眼光场显示装置的制作方法

1.本发明是有关于一种显示装置,且特别是有关于一种近眼光场显示装置。

背景技术:

2.一般而言,光场显示器可分成空间多工式及时间多工式两种架构。时间多工式的光场显示器采用微机电元件改变虚像位置,以调整前后景清晰程度。而空间多工式的光场显示器使用微发光二极管显示器(micro-led)、微有机发光二极管显示器(micro-oled)及液晶显示器(lcd)等显示元件,将光场子影像透过光学元件,如:微透镜阵列(miro-lens array),而将视差影像堆叠于视网膜上,以令使用者可观看到有深度的光场影像。

3.在现有空间多工式的光场显示器中,微透镜阵列将面板显示器的光场子影像,投射至使用者视网膜内,则使用者可看到由许多子影像互相堆叠的虚像光场影像,但是当使用者在沿着不同视角方向观看微透镜阵列时,在大视角的光场影像会有模糊的现象,且视角越大模糊的现象越来越明显,而此导致现有空间多工式的光场显示器光学品质不佳。

[0004]“背景技术”段落只是用来帮助了解本

技术实现要素:

,因此在“背景技术”段落所揭露的内容可能包含一些没有构成所属技术领域中的技术人员所知道的已知技术。在“背景技术”段落所揭露的内容,不代表该内容或者本发明一个或多个实施例所要解决的问题,在本发明申请前已被所属技术领域中的技术人员所知晓或认知。

发明内容

[0005]

本发明提供一种近眼光场显示装置,其具有良好的显示品质。

[0006]

本发明的其他目的和优点可以从本发明所揭露的技术特征中得到进一步的了解。

[0007]

本发明的一实施例的近眼光场显示装置由目侧至显示侧沿中央光轴依序包括第一透镜、微透镜阵列,第二透镜以及显示面板。显示面板用于提供影像光束。微透镜阵列具有朝向目侧且使影像光束通过的目侧面以及朝向显示侧且使影像光束通过的一显示侧面。微透镜阵列的目侧面具有多个目侧微透镜,微透镜阵列的显示侧面具有多个显示侧微透镜。这些目侧微透镜以第一间距为等间距排列,这些显示侧微透镜以第二间距为等间距排列,且第一间距不同于第二间距。

[0008]

基于上述,在本发明实施例的近眼光场显示装置中,微透镜阵列设置于第一、第二透镜之间,且微透镜阵列的目侧面、显示侧面分别设有多个目侧微透镜与多个显示侧微透镜,且目侧微透镜的间距不同于显示侧微透镜的间距,借由此设计可以使得在大视角光场影像的亮度提升,且能够解决光学晕影(vignetting)的问题,故近眼光场显示装置具有良好的显示品质。

附图说明

[0009]

图1是本发明一实施例的一种近眼光场显示装置的光学架构示意图。

[0010]

图2为微透镜阵列的剖面放大示意图。

[0011]

图3a为图1实施例的微透镜阵列从目侧往显示侧方向观看的正视图。

[0012]

图3b为图1实施例的微透镜阵列从显示侧往目侧方向观看的正视图。

[0013]

图4a为影像光束通过一比较实施例的微透镜阵列的光路示意图。

[0014]

图4b为影像光束通过图2实施例的微透镜阵列的光路示意图。

[0015]

图5为采用图4a与图4b的不同微透镜阵列的调制转换函数(modulation transfer function,mtf)与显示面板不同位置的模拟关系图。

[0016]

图6为采用图4a与图4b的不同微透镜阵列的数值孔径(numerical aperture,na)与设置数(configuration number)的模拟关系图。

[0017]

图7与图8分别为本发明不同实施例的微透镜阵列的侧面示意图。

[0018]

图9a为本发明另一实施例的微透镜阵列从目侧往显示侧方向观看的正视图。

[0019]

图9b为图9a实施例的微透镜阵列从显示侧往目侧方向观看的正视图。

具体实施方式

[0020]

有关本发明之前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图之一较佳实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的方向用语,例如:上、下、左、右、前或后等,仅是参考附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明并非用来限制本发明。

[0021]

图1是本发明一实施例的一种近眼光场显示装置的光学架构示意图。

[0022]

请参照图1,于本实施例中,近眼光场显示装置100用以配置在使用者的人眼e前方,且由目侧es沿中央光轴ci至显示侧ds依序包括第一透镜110、微透镜阵列120、第二透镜130与显示面板140,其中目侧es为人眼e所在的一侧,而显示侧ds则代表为显示面板140所在之一侧,显示面板140用于提供具有影像内容的影像光束ib。中央光轴ci指的是近眼光场显示装置100的光轴。应注意的是,图1的微透镜阵列120以方框示意其位置,而图2则示出本发明一实施例的微透镜阵列120的具体形状。于以下的段落中会详细地说明上述各元件。

[0023]

第一、第二透镜110、130为具有屈光率及高透光率的光学元件,且第一、第二透镜110、130的屈光率皆为正,其材料可为塑胶或玻璃,本发明并不局限于此。于本实施例中,第一、第二透镜110、130皆为凸透镜,但不局限于此。于其他实施例中,第一、第二透镜110、130可为球面、非球面透镜其组合,但不局限于此。

[0024]

显示面板140为具有显示功能的光电元件,其用于提供具有影像内容的影像光束ib,其种类可包括微发光二极管显示面板(micro led display)、毫发光二极管显示面板(mini led display)、微有机发光二极管显示面板(micro-oled)、液晶显示面板(lcd display)或其他不同种类的显示面板,本发明并不局限于此。

[0025]

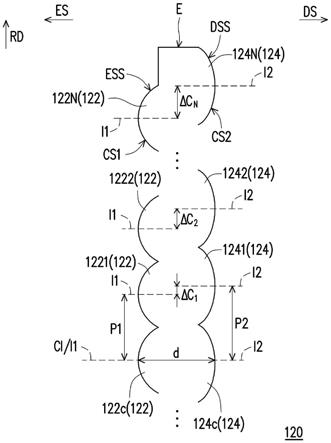

图2为微透镜阵列的剖面放大示意图。图3a为图1实施例的微透镜阵列从目侧往显示侧方向观看的正视图。图3b为图1实施例的微透镜阵列从显示侧往目侧方向观看的正视图。

[0026]

请参照图2、图3a与图3b,微透镜阵列120分别具有朝向目侧es、显示侧ds且使影像光束ib通过的目侧es上的目侧面ess与显示侧ds上的显示侧面dss,其中可对应至图2,目侧es为人眼e所在的一侧,而显示侧ds则代表为显示面板140所在的一侧。目侧面ess包括多个以间距p1为等间距排列的目侧微透镜122,而显示侧面dss包括多个以间距p2为等间距排列

的显示侧微透镜124,其中间距p1不同于间距p2,且例如是小于间距p2。如图3a与图3b所示,这些目侧微透镜122的尺寸w1、显示侧微透镜124的尺寸w2例如是毫米等级的尺寸,且其大小例如是0.5毫米至4毫米的范围,且显示侧微透镜124的尺寸w2大于目侧微透镜122的尺寸w1,但不局限于此。

[0027]

请参照图2,在目侧面ess中,这些目侧微透镜122皆具有光轴i1,且这些光轴i1彼此平行。于本实施例中,各目侧微透镜122具有朝向目侧es的凸面,但不局限于此。在显示侧面ds中,这些显示侧微透镜124皆具有光轴i2且这些光轴i2彼此平行。于本实施例中,各显示侧微透镜124具有朝向显示侧ds的凸面,但不局限于此。请参照图3a与图3b,这些目侧微透镜122例如是以阵列方式排列,这些显示侧微透镜124例如是以阵列方式排列,但不局限于此。这些目侧微透镜122的数量例如是等于这些显示侧微透镜124的数量,且这些目侧微透镜122一对一地(或称分别地)对应于这些显示侧微透镜124。详言之,一个目侧微透镜122与其对应的一个显示侧微透镜124可对人眼e产生一个虚像范围,并且每一个虚像范围彼此至少部分重叠,透过显示面板140产生的影像光束ib对应每一个显示侧微透镜124,借此由重叠的虚像范围组合出立体深度影像。

[0028]

请再参照图2,在本实施例中,具有与中央光轴ci重合的光轴i1的目侧微透镜122称为中心目侧微透镜122c。具有与中央光轴ci重合的光轴i2的显示侧微透镜124称为中心显示侧微透镜124c。中心目侧微透镜122c、中心显示侧微透镜124c的光轴i1、i2共光轴,且与中央光轴ci共光轴。

[0029]

为了说明微透镜阵列130的设计,于此段落中先定义一些名称,详细来说,在中央光轴ci往微透镜阵列130边缘e的径向方向rd上,最靠近中心目侧微透镜122c的目侧微透镜122称为第一目侧微透镜1221,次靠近中心目侧微透镜122c的目侧微透镜122称为第二目侧微透镜1222,而最远离中心目侧微透镜122c(或称最靠近边缘e的目侧微透镜122)的目侧微透镜122则称为第n目侧微透镜122n,其他以此类推。类似地,最靠近中心显示侧微透镜124c的显示侧微透镜124称为第一显示侧微透镜1241,次靠近中心显示侧微透镜124c的显示侧微透镜124称为第二显示侧微透镜1242,而最远离中心显示侧微透镜124c(或最靠近边缘e的显示侧微透镜124)的显示侧微透镜124则称为第n显示侧微透镜124n,其他以此类推。于本实施例中,中心目侧微透镜122c对应于中心显示侧微透镜124c,第一目侧微透镜1221对应于第一显示侧微透镜1241,第二目侧微透镜1222对应于第二显示侧微透镜1242,其他以此类推。

[0030]

并且,除了中心目侧微透镜122c、中心显示侧微透镜124c的光轴i1、i2共光轴外,因这些目侧微透镜122、显示侧微透镜124分别以不同大小的间距p1、p2排列,故其他具有对应关系的目侧微透镜122以及显示侧微透镜124的光轴i1、i2之间不共光轴(或称错开)。举例来说,第一目侧微透镜1221与第一显示侧微透镜1241为第一微透镜组,第二目侧微透镜1222与第二显示侧微透镜1242为第二微透镜组,第一微透镜组的第一目侧微透镜1221的光轴i1与第一显示侧微透镜1241的光轴i2之间具有一非零的距离δc1,第二微透镜组的第二目侧微透镜1222的光轴i1与第二显示侧微透镜1242的光轴i2之间亦具有一非零的距离δc2,而第n微透镜组的第n目侧微透镜122n的光轴i1与第n显示侧微透镜124n的光轴i2之间亦具有一非零的距离δcn,其他以此类推。上述这些具有对应关系的微透镜组的非零距离δc1、δc2、

…

δcn,可由中心目侧微透镜122c外的任一目侧微透镜122的光轴i1至中央光轴

ci的距离与其对应的显示侧微透镜124的光轴i2至中央光轴ci的距离之间的差值计算而得,其中这些非零距离δc1、δc2、

…

δcn的绝对值由中央光轴ci沿着径向方向rd递增,或称随着离中央光轴ci的距离递增而递增。

[0031]

换言之,在微透镜阵列120中,其采用了不等间距p1、p2的微透镜排列设计。在中心视角(fov=0度)处,其分别在目侧面ess、显示侧面dss的微透镜122c、124c为同光轴,而当视角越大时,在目侧面ess、显示侧面dss的微透镜122、124不同光轴且在对应微透镜组中的二光轴i1、i2之间的距离δc1、δc2、

…

δcn随着视角也越来越大。

[0032]

图4a为影像光束通过一比较实施例的微透镜阵列的光路示意图。图4b为影像光束通过图2实施例的微透镜阵列的光路示意图。

[0033]

于以下的段落中会详细地说明本实施例的光学效果。并且,为了更加凸显上述微透镜阵列的配置所带给本实施例的光学效果,于以下的段落中亦会搭配如图4a的一比较实施例的微透镜阵列120’作为比较。其中,在比较实施例的微透镜阵列120’中,其类似于微透镜阵列120,惟其主要差异在于:这些目侧微透镜122’的这些光轴i1分别与这些显示侧微透镜124’的这些光轴i2共光轴,并且这些目侧微透镜122’、显示侧微透镜124’皆以等间距p排列。应注意的是,图4a与图4b中省略示出第一、第二透镜110、130。

[0034]

请参照图1,大体上来说,显示面板140发出影像光束ib后,会沿中央光轴ci依序穿透第二透镜130、微透镜阵列120、第一透镜110后传递至人眼e,而使人眼e感受到在显示侧ds且具有深度的光场影像im。

[0035]

显示面板140具有多个显示区域px用以提供多个子影像光束sib,并且每一个子影像光束sib传递至对应的一个显示侧微透镜124以及一个目侧微透镜122。具体来说,子影像光束sib传递至对应的一个显示侧微透镜124后,该子影像光束sib再由该显示侧微透镜124所对应的目侧微透镜122射出。

[0036]

图1中显示面板140所提供的影像光束ib实际上包括如图4a、图4b显示面板140上不同处的显示区域px所发出的子影像光束sib,其中子影像光束sib可至少包含光束sib1~sib3。子影像光束sib由是要依序穿透具有对应关系的显示侧微透镜124(124’)、目侧微透镜122(122’)后,方能良好地传递至人眼e使其观看到不同处的光场影像im。于图4a与图4b简要性地示出在边缘处的显示区域px不同位置所发出三道光束sib1~sib3,可清楚的比较出图4a的比较实施例中的子影像光束sib则无法分别一一对应显示侧微透镜124及目侧微透镜122,而图4b中显示区域px所产生的子影像光束sib可分别对应一组显示侧微透镜124及目侧微透镜122,即,一个显示区域px所提供的子影像光束对应地传递至一个显示侧微透镜124及一个目侧微透镜122。

[0037]

详细而言,倘若近眼光场显示装置采用如图4a的等间距p排列设计的微透镜阵列120’,在大视角的观看角度(field of view,fov例如大于50度)下,由于子影像光束sib以倾斜的方式入射微透镜阵列120’且目侧微透镜122’、显示侧微透镜124’以等间距p设置的关系,子影像光束sib只能穿透在边缘处的显示侧微透镜124’的一半以及目侧微透镜122’后传递至人眼e,换言之,微透镜阵列120’在边缘处的目侧微透镜122’、显示侧微透镜124’在光学上的对应关系并不是一对一地对应关系,而此会导致边缘处的光场影像im较暗(即光学效率低落,影像较不清晰)。但是,在小视角的观看角度下(fov例如趋近于0度),由于来自显示面板140中央处的显示区域所发出的子影像光束(未示出)系以几乎垂直的方式入射

微透镜阵列120’的关系,其能够完整地依序穿透显示侧、目侧微透镜124’、122’后传递至人眼,导致中央处的光场影像im较亮(即光学效率较高,影像较为清晰),光场影像im边缘区域亮度比中心区域低的现象称为光学晕影现象,故采用比较实施例的微透镜阵列120’于近眼光场显示装置会导致其显示品质不佳。

[0038]

相对地,倘若近眼光场显示装置100采用如图2、图4b的不等间距p1、p2排列设计的微透镜阵列120,在大视角的观看角度下,搭配目侧微透镜122、显示侧微透镜124以不等间距p1、p2排列设计,子影像光束sib可以完整地被在边缘处的目侧微透镜122、显示侧微透镜124接收而传递至人眼,换言之,微透镜阵列120在边缘处的目侧微透镜122n、显示侧微透镜124n在光学上的对应关系是一对一地对应关系,此设计可以达到提升大视角影像亮度,并有效消除光学晕影的成效。

[0039]

图5为采用图4a与图4b的不同微透镜阵列的调制转换函数与显示面板不同位置的模拟关系图,其中图5的横轴代表显示面板任一处离显示面板中心的距离(单位为毫米)而纵轴代表调制转换函数的值(单位为无因次)。图6为采用图4a与图4b的不同微透镜阵列的数值孔径与设置数的模拟关系图,其中图6的横轴的设置数(单位为毫米)数值越大代表越大视角的微透镜位置,反之则越小,而图6的纵轴代表数值孔径值(单位为无因次)。在图5与图6中,虚线代表以采用不等间距p1、p2设计的微透镜阵列120进行的模拟,实线代表以采用等间距p设计的微透镜阵列120’进行的模拟。

[0040]

请先参照图5,在图5为在空间频率28cyc/mm下所进行的模拟关系图,图5中的实线、虚线的突起代表的是具有对应关系的微透镜组的个数,当横轴越大时表示显示面板在越大视角的位置,可看出采用微透镜阵列120的调制转换函数的值优于采用微透镜阵列120’的调制转换函数的值,即采用不等间距p1、p2设计的微透镜阵列120可在大视角下可具有良好的影像解析力,即具有良好的影像品质。并且,由于微透镜阵列120’采用等间距p设计,使得单一微透镜边缘难以优化,即实线在大视角处起伏程度较大的现象,反之,由于微透镜阵列120采用不等间距p1、p2设计,即虚线在大视角处起伏程度较小。

[0041]

请再参照图6,在图6的模拟结果为针对人眼中央对应微透镜中心位置的光线,且数值孔径系对光线来计算。由图6可看出:实线的数值孔径变化程度远大于虚线的数值孔径变化,且在大视角处的数值孔径下降程度较大,代表光线的锥角下降程度较大,故实线所代表的采用同间距p设计的微透镜阵列120’在大视角的有效光线较少,不利于与其他光学元件(例如是背光模块)的搭配。反之,虚线所代表的采用不同间距p1、p2设计的微透镜阵列120可以使得数值孔径的下降程度远小于虚线,而使得分别在大视角的光线锥角与小视角的光线锥角两者较为一致。

[0042]

微透镜阵列120的目侧es及显示侧ds的面形可依实际需求进行调整,图7与图8分别为本发明不同实施例的微透镜阵列的侧面示意图。

[0043]

请参照图7,本实施例的微透镜阵列120a大致上类似于图2的微透镜阵列120,其主要差异在于:各目侧微透镜122具有朝向目侧es的凹面,各显示侧微透镜124具有朝向显示侧ds的凸面,且微透镜阵列120a具有正焦距。

[0044]

请参照图8,本实施例的微透镜阵列120b大致上类似于图2的微透镜阵列120,其主要差异在于:各目侧微透镜122具有朝向目侧es的凸面,各显示侧微透镜124具有朝向显示侧ds的凹面,且微透镜阵列120b具有正焦距。

[0045]

此外,上述的微透镜阵列120、120a、120b还满足以下的条件式:f

mla

》0,其中f

mla

由以下方程式定义:

[0046][0047]fmla

为微透镜阵列120、120a、120b的等效焦距,n为微透镜阵列120、120a、120b的材质的折射率,其中各目侧微透镜122、122a、122b具有一朝向目侧es的曲面cs1,各显示侧微透镜124、124a、124b具有一朝向显示侧dss的一曲面cs2,r1为曲面cs1的曲率半径,r2为第二曲面cs2的曲率半径,且d为目侧面ess与显示侧面dss在中央光轴ci上的距离。

[0048]

图9a为本发明另一实施例的微透镜阵列从目侧往显示侧方向观看的正视图。图9b为图9a实施例的微透镜阵列从显示侧往目侧方向观看的正视图。

[0049]

请参照图9a与图9b,本实施例的微透镜阵列120c大致上类似于图2的微透镜阵列120,其主要差异在于:目侧微透镜122c、显示侧微透镜124c排列方式的不同。详细来说,在本实施例中,这些目侧微透镜122c以中央光轴ci为中心轴呈放射状排列,且这些显示侧微透镜124c以中央光轴ci为中心轴呈放射状排列。在此配置下,任一个目侧微透镜122c与每一个相邻的目侧微透镜122c有相同间距,任一个显示侧微透镜124c与每一个相邻的显示侧微透镜124c有相同间距,可有效提高微透镜阵列120c单位面积下的微透镜数量。

[0050]

综上所述,在本发明实施例的近眼光场显示装置中,微透镜阵列设置于第一、第二透镜之间,且微透镜阵列的目侧面、显示侧面分别设有多个目侧微透镜与多个显示侧微透镜,且目侧微透镜的间距不同于显示侧微透镜的间距,借由此设计可以使得在大视角光场影像的亮度提升,且能够解决光学晕影的问题,故近眼光场显示装置具有良好的显示品质。

[0051]

惟以上所述者,仅为本发明之较佳实施例而已,当不能以此限定本发明实施之范围,即凡依本发明权利要求书及发明内容所作之简单的等效变化与修改,皆仍属本发明专利涵盖之范围内。另外本发明的任一实施例或权利要求不须达成本发明所揭露之全部目的或优点或特点。此外,摘要和发明名称仅是用来辅助专利文件检索之用,并非用来限制本发明之权利范围。此外,本说明书或权利要求书中提及的“第一”、“第二”等用语仅用以命名元件(element)的名称或区别不同实施例或范围,而并非用来限制元件数量上的上限或下限。

[0052]

附图标记说明:

[0053]

100:近眼光场显示装置

[0054]

110:第一透镜

[0055]

120、120’:微透镜阵列

[0056]

122、122’:目侧微透镜

[0057]

124、124’:显示侧微透镜

[0058]

1221、1222、122n:第一、第二、第n目侧微透镜

[0059]

1241、1242、124n:第一、第二、第n显示侧微透镜

[0060]

130:第二透镜

[0061]

140:显示面板

[0062]

ci:中央光轴

[0063]

cs1、cs2:曲面

[0064]

δc1~δcn、d:距离

[0065]

ds:显示侧

[0066]

ey:人眼

[0067]

e:边缘

[0068]

es:目侧

[0069]

ess:目侧面

[0070]

ds:显示侧

[0071]

dss:显示侧面

[0072]

i1、i2:光轴

[0073]

ib:影像光束

[0074]

im:光场影像

[0075]

p1、p2、p:间距

[0076]

px:显示区域

[0077]

rd:径向方向

[0078]

sib:子影像光束

[0079]

sib1~sib3:光束

[0080]

w1、w2:尺寸。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1