光学元件驱动机构的制作方法

1.本公开涉及一种驱动机构,特别涉及一种光学元件驱动机构。

背景技术:

2.现今的电子装置的设计不断地朝向微型化的趋势发展,使得用于像是摄像的光学模块的各种元件或其结构也必须不断地缩小,以实现微型化的目的。有鉴于此,如何能设计出一种微型化的光学系统始成为一重要的课题。

技术实现要素:

3.本发明的一实施例提供一种光学元件驱动机构,具有一光轴,包括一固定部、一活动部、以及一驱动组件,活动部连接固定部,驱动组件驱动活动部相对固定部在平行于光轴的方向上运动,沿着平行于光轴的方向观察时,光学元件驱动机构为一矩形结构,具有一第一侧、一第二侧、一第三侧、以及一第四侧,第一侧与第三侧相对,并且第一侧与第二侧以及第四侧邻接。

4.根据本公开一些实施例,活动部包括一贯穿孔、一容槽、一配重元件、一第一凹槽、以及一第二凹槽。贯穿孔具有一中心,光轴通过贯穿孔的中心。容槽设置于在第一侧以及第二侧。配重元件设置于容槽中。第一凹槽设置于第一侧。第二凹槽设置于第二侧。其中贯穿孔的中心至第一侧的一最短距离大于贯穿孔的中心至第三侧的一最短距离,并且贯穿孔的中心至第一侧的最短距离大于贯穿孔的中心至第四侧的一最短距离。贯穿孔的中心至第二侧的一最短距离大于贯穿孔的中心至第三侧的最短距离,并且贯穿孔的中心至第二侧的最短距离大于贯穿孔的中心至第四侧的最短距离。

5.根据本公开一些实施例,固定部包括一底座、一第一电路构件、一第二电路构件、以及一外壳,第一电路构件以及第二电路构件设置于底座,外壳连接于底座,其中第一电路构件与第二电路构件彼此电性独立,第一电路构件设置于第一侧、第四侧以及第三侧,第二电路构件具有多个电性连接元件,设置于第二侧,其中外壳具有一接地元件,接地元件设置于第二侧,并且接地元件设置于电性连接元件之间。

6.根据本公开一些实施例,光学元件驱动机构还包括一第一弹性元件以及一第二弹性元件,连接活动部以及固定部,其中当沿着平行于光轴的方向观察时,第一弹性元件与第二弹性元件至少部分重叠,其中该第一弹性元件具有多个固定部连接部、多个活动部连接部、多个弹性部、多个内辅助部、以及多个外辅助部。多个固定部连接部固定地连接固定部。多个活动部连接部固定地连接该活动部。多个弹性部具有弹性材质,活动部连接部分别经由弹性部活动地连接固定部连接部。多个内辅助部设置于第二侧以及第四侧,并且分别连接两个活动部连接部。多个外辅助部设置于第一侧、第二侧、以及第三侧,并且分别连接两个固定部连接部。

7.根据本公开一些实施例,第二弹性元件包括一第一部分以及一第二部分。第一部分具有一固定部连接部、一活动部连接部、一弹性部、以及一驱动部连接部,固定部连接部

固定地连接固定部,活动部连接部固定地连接活动部。弹性部具有弹性材质,活动部连接部经由弹性部活动地连接固定部连接部。驱动部连接部由活动部连接部延伸而连接至该驱动组件。第二部分具有多个固定部连接部、多个活动部连接部、多个弹性部、驱动部连接部。多个固定部连接部分别固定地连接固定部。多个活动部连接部分别固定地连接活动部。多个弹性部具有弹性材质,活动部连接部分别经由弹性部活动地连接固定部连接部。驱动部连接部由活动部连接部延伸而连接至驱动组件。第一部分与第二部分不相连。其中活动部还包括一第一绕线柱以及一第二绕线柱,第一绕线柱以及第二绕线柱设置于第一侧,驱动组件包括一驱动线圈,驱动线圈设置于活动部的一外围,并且驱动线圈的一端缠绕于第一绕线柱而连接至第一部分的驱动部连接部,驱动线圈的另一端缠绕于第二绕线柱而连接至第二部分的驱动部连接部。在第一绕线柱与第二绕线柱之间具有一分隔部,分隔部与第一绕线柱之间形成一第一容纳部,并且分隔部与第二绕线柱之间形成一第二容纳部,第一容纳部容纳第一部分的驱动部连接部,第二容纳部容纳第二部分的驱动部连接部,其中通过一接着元件连接第一部分的驱动部连接部与缠绕于第一绕线柱的驱动线圈,以及通过接着元件连接第二部分的驱动部连接部与缠绕于第二绕线柱的驱动线圈,其中当沿着平行于光轴的方向观察时,第一部分的驱动部连接部与第一绕线柱不重叠,并且第二部分的驱动部连接部与第二绕线柱不重叠。

8.根据本公开一些实施例,通过激光熔接第一部分的驱动部连接部与缠绕于第一绕线柱的驱动线圈,以及通过激光熔接第二部分的驱动部连接部与缠绕于第二绕线柱的驱动线圈。当沿着平行于光轴的方向观察时,第一部分的驱动部连接部与第一绕线柱重叠,并且第二部分的驱动部连接部与第二绕线柱重叠。

9.根据本公开一些实施例,光学元件驱动机构还包括一位置感测组件,设置于第二侧,包括一参考元件以及一位置感测元件,位置感测元件对应参考元件以感测活动部相对固定部的运动。沿着平行于光轴的方向观察时,参考元件与位置感测元件至少部分重叠。

10.根据本公开一些实施例,光学元件驱动机构还包括一阻尼元件,固定部包括一底座,底座具有一凹部,活动部具有一凸出部,凸出部对应凹部,阻尼元件设置于凸出部与凹部之间。光学元件驱动机构还包括其他三个阻尼元件,底座更具有其他三个凹部,活动部更具有其他三个凸出部,四个阻尼元件、四个凹部、四个凸出部分别设置于邻近于矩形结构的四个角落,形成对应的四组稳定组件。其中当沿着平行于光轴的方向观察时,四组稳定组件中的任一组中的凸出部、阻尼元件、以及凹部至少部分重叠。

附图说明

11.本公开可通过之后的详细说明并配合图示而得到清楚的了解。要强调的是,按照业界的标准做法,各种特征并没有按比例绘制,并且仅用于说明的目的。事实上,为了能够清楚的说明,因此各种特征的尺寸可能会任意地放大或者缩小。

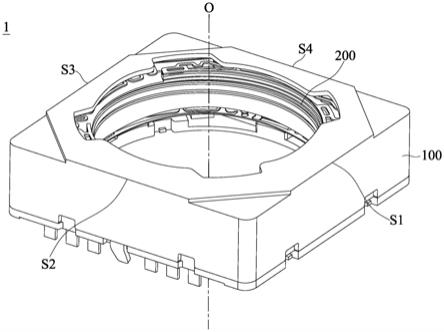

12.图1为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构的立体图。

13.图2为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构的分解图。

14.图3为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构的部分元件的俯视图。

15.图4为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构的部分元件的俯视图。

16.图5为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构的部分元件的仰视图。

17.图6为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构的部分元件的立体图。

18.图7为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构的部分元件的立体图。

19.图8为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构的部分元件的立体图。

20.图9为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构的部分元件的立体图。

21.图10为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构的部分元件的仰视图。

22.附图标记说明:

23.1:光学元件驱动机构

24.100:固定部

25.110:外壳

26.111:顶面

27.112:侧壁

28.113:接地元件

29.120:底座

30.121:定位柱

31.122:凹部

32.130:第一电路构件

33.140:第二电路构件

34.141:电性连接元件

35.141a:第一电性连接元件

36.141b:第二电性连接元件

37.200:活动部

38.201:上表面

39.202:下表面

40.203:侧表面

41.210:容槽

42.220:配重元件

43.230:第一凹槽

44.240:第二凹槽

45.250:定位部

46.260:第一绕线柱

47.270:第二绕线柱

48.280:凸出部

49.290:分隔部

50.291:第一容纳部

51.292:第二容纳部

52.300:驱动组件

53.310:驱动线圈

54.320:磁性元件

55.400:第一弹性元件

56.401,511,:固定部连接部

57.402,512:活动部连接部

58.403,513:弹性部

59.404,514:内辅助部

60.405:外辅助部

61.500:第二弹性元件

62.510:第一部分

63.515,525:驱动部连接部

64.520:第二部分

65.600:位置感测组件

66.610:参考元件

67.620:位置感测元件

68.700:阻尼元件

69.c:中心

70.d1,d2,d3,d4:最短距离

71.h1:外壳开孔

72.h2:底座开孔

73.h3:贯穿孔

74.o:光轴

75.s1:第一侧

76.s2:第二侧

77.s3:第三侧

78.s4:第四侧

具体实施方式

79.为了让本公开的目的、特征、及优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合所附图示做详细说明。其中,实施例中的各元件的配置为说明之用,并非用以限制本公开。且实施例中附图标号的部分重复,为了简化说明,并非意指不同实施例之间的关联性。以下实施例中所提到的方向用语,例如:上、下、左、右、前或后等,仅是参考附加附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明并非用来限制本公开。

80.此外,实施例中可能使用相对性的用语,例如“较低”或“底部”及“较高”或“顶部”,以描述图示的一个元件对于另一元件的相对关系。能理解的是,如果将图示的装置翻转使其上下颠倒,则所叙述在“较低”侧的元件将会成为在“较高”侧的元件。

81.在此,“约”、“大约”的用语通常表示在一给定值或范围的20%之内,优选是10%之内,且优选是5%之内。在此给定的数量为大约的数量,意即在没有特定说明的情况下,仍可隐含“约”、“大约”的含义。

82.请参考图1以及图2,图1为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构1的立体图。图2为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构1的分解图。光学元件驱动机构1具有一光轴o,包括一固定部100、一活动部200、一驱动组件300、一第一弹性元件400、一第二弹性元

件500、一位置感测组件600、四个阻尼元件700。沿着平行于光轴o的方向观察时,光学元件驱动机构1为一矩形结构,具有一第一侧s1、一第二侧s2、一第三侧s3、以及一第四侧s4,第一侧s1与第三侧s3相对,并且第一侧s1与第二侧s2以及第四侧s4邻接。在以下叙述中,第一侧s1、第二侧s2、第三侧s3、以及第四侧s4可以是包括光学元件驱动机构1在第一侧s1、第二侧s2、第三侧s3、以及第四侧s4的结构。在本实施例中,光学元件驱动机构1可以为具备自动对焦(auto focusing,af)功能的音圈马达(voice coil motor,vcm),但不限于此,在一些实施例中光学元件驱动机构1也可以具备自动对焦以及光学防手震(optical image stabilization,ois)功能。

83.如图2所示,固定部100包括一外壳110、一底座120、一第一电路构件130、一第二电路构件140。外壳110具有一顶面111、由顶面111的边缘沿着平行于光轴o的方向延伸的四个侧壁112、以及一接地元件113。底座120与外壳110沿着光轴o排列,具有四个定位柱121以及四个凹部122,四个定位柱121设置于底座120的四个角落,四个凹部122分别设置于邻近于前述四个定位柱121。应了解的是,外壳110及底座120上分别形成有一外壳开孔h1及一底座开孔h2,外壳开孔h1对应于底座开孔h2,并且底座开孔h2则对应于设置在光学元件驱动机构1之外的影像感测元件(未图示),外部光线可由外壳开孔h1进入外壳110,接着经过一光学元件(未图示)与底座开孔h2后由前述影像感测元件所接收,以产生一数字影像信号。

84.第一电路构件130以及第二电路构件140设置于底座120,并且第一电路构件130与第二电路构件140彼此电性独立。第一电路构件130设置于第一侧s1、第四侧s4以及第三侧s3,更详细地说,第一电路构件130具有接近c字形的结构,从第一侧s1延伸经由第四侧s4而到第三侧s3,并且内嵌于底座120中,除了作为电性传导的路径之外,也可以因为其金属材质而强化底座120的结构。第二电路构件140具有六个电性连接元件141,设置于第二侧s2。外壳110的接地元件113设置于第二侧s2,并且接地元件113设置于电性连接元件141之间。

85.活动部200可连接光学元件,并且相对固定部100在平行于光轴o的方向上运动。在本实施例中,活动部200为一承载座,包括一贯穿孔h3、一上表面201、一下表面202、一侧表面203、一容槽210、一配重元件220、一第一凹槽230、一第二凹槽240、多个定位部250、一第一绕线柱260、一第二绕线柱270、以及四个凸出部280。上表面201较下表面202更靠近外壳110的顶面111。贯穿孔h3具有一中心c,光轴o通过贯穿孔h3的中心c。贯穿孔h3与前述光学元件之间配置有对应锁合的螺牙结构,可使所述光学元件锁固于贯穿孔h3内。

86.贯穿孔h3的中心c至第一侧s1的一最短距离d1大于贯穿孔h3的中心c至第三侧s3的一最短距离d3,并且贯穿孔h3的中心c至第一侧s1的最短距离d1大于贯穿孔h3的中心c至第四侧s4的一最短距离d4。贯穿孔h3的中心c至第二侧s2的一最短距离d2大于贯穿孔h3的中心c至第三侧s3的最短距离d3,并且贯穿孔h3的中心c至第二侧s2的最短距离d2大于贯穿孔h3的中心c至第四侧s4的最短距离d4,因此本实施例中的光学元件驱动机构1为光轴o并非通过矩形结构中心的偏心结构。

87.容槽210设置于在第一侧s1以及第二侧s2。配重元件220设置于容槽210中。第一凹槽230设置于第一侧s1。第二凹槽240设置于第二侧s2。容槽210、第一凹槽230、以及第二凹槽240皆为凹陷结构,由上表面201沿着平行于光轴o的方向朝底座120凹陷。由于活动部200为中心偏向第三侧s3以及第四侧s4的偏心结构,因此通过设置跨越第一侧s1以及第二侧s2的容槽210容纳配重元件220,可提升活动部200相对固定部100运动时的稳定性,并且通过

在容槽210附近设置第一凹槽230以及第二凹槽240以减轻活动部200整体的重量,使得活动部200可以稳定运动并且维持平衡。

88.多个定位部250分别设置于活动部200的上表面201以及下表面202,用以将第一弹性元件400以及第二弹性元件500定位。第一绕线柱260以及第二绕线柱270设置于第一侧s1,在一些实施例中,第一绕线柱260以及第二绕线柱270为一凸出结构,由下表面202沿着平行于光轴o的方向朝底座120凸出。在另一些实施例中,第一绕线柱260以及第二绕线柱270由侧表面203沿着垂直于光轴o的方向朝外壳110的侧壁112凸出。

89.驱动组件300包括一驱动线圈310以及四个磁性元件320,驱动线圈310设置于活动部200的侧表面203,更详细地说,驱动线圈310为缠绕于活动部200的侧表面203。四个磁性元件320分别设置于底座120的定位柱121与活动部200之间形成的空间,并且固定于定位柱121。磁性元件320可为一磁铁,其中磁铁的一极(例如:n极)面向驱动线圈310。在此实施例中,驱动线圈310与四个磁性元件320共同构成驱动组件300以用于驱动活动部200相对固定部100的移动。然而,应当理解的是,虽然在此实施例中,磁性元件320的数量为四个配置于角落,但磁性元件320的数量以及配置并不限于此。

90.接着请参考图2至图7,图3为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构1的部分元件的俯视图。图4为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构1的部分元件的俯视图。图5为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构1的部分元件的仰视图。图6为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构1的部分元件的立体图。图7为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构1的部分元件的立体图。第一弹性元件400以及第二弹性元件500连接活动部200以及固定部100,并且沿着平行于光轴o的方向排列。当沿着平行于光轴o的方向观察时,第一弹性元件400与第二弹性元件500至少部分重叠。如图3所示,第一弹性元件400具有四个固定部连接部401、四个活动部连接部402、四个弹性部403、两个内辅助部404、以及三个外辅助部405。第一弹性元件400的四个固定部连接部401可通过一接着元件(未图示,例如可为焊锡、锡球、导电胶等)而固定于四个磁性元件320之上。四个活动部连接部402可通过接着元件而固定于活动部200的上表面201的定位部250之上。弹性部403具有弹性材质,连接固定部连接部401与活动部连接部402。两个内辅助部404分别设置于第二侧s2以及第四侧s4,内辅助部404连接两个活动部连接部402。三个外辅助部405分别设置于第一侧s1、第二侧s2、以及第三侧s3,外辅助部405连接两个固定部连接部401。内辅助部404以及外辅助部405可用以增强第一弹性元件400的强度。

91.由于本实施例的光学元件驱动机构1为偏心结构,因此在具有较大空间的第二侧s2可设计成具有弹性部403、内辅助部404、以及外辅助部405。另一方面,具有较小空间的第四侧s4可设计成不具有外辅助部405,使得光学元件驱动机构1实现最小化的同时,第一弹性元件400仍可具有一定强度而不易断裂。然而,上述的固定部连接部401、活动部连接部402、弹性部403、内辅助部404、以及外辅助部405的数量以及配置不限于此,可视需求而改变。

92.如图4以及图5所示,第二弹性元件500包括一第一部分510以及一第二部分520,第一部分510与第二部分520不相连,当沿着平行于光轴o的方向观察时,第一部分510与第二部分520不重叠,当沿着垂直于光轴o的方向观察时,第一部分510与第二部分520至少部分重叠。第一部分510具有一固定部连接部511、一活动部连接部512、一弹性部513、一内辅助

部514、以及一驱动部连接部515,固定部连接部511固定地连接固定部100的底座120,活动部连接部512固定地连接活动部200的下表面202的定位部250。活动部连接部512经由弹性部513活动地连接固定部连接部511。内辅助部514连接活动部连接部512以及驱动部连接部515。驱动部连接部515连接至驱动组件300的驱动线圈310的一端。

93.第二部分520具有三个固定部连接部521、四个活动部连接部522、三个弹性部523、四个内辅助部524、一驱动部连接部525。三个固定部连接部521固定地连接固定部100的底座120。四个活动部连接部522固定地连接活动部200的定位部250,并且活动部连接部522经由弹性部523活动地连接固定部连接部521。四个内辅助部524中的三个内辅助部524分别连接两个活动部连接部522,剩余的一个内辅助部524连接活动部连接部522以及驱动部连接部525。驱动部连接部525连接至驱动组件300的驱动线圈310的另一端。

94.也就是说,驱动线圈310的一端缠绕于第一绕线柱260而连接至第一部分510的驱动部连接部515,驱动线圈310的另一端缠绕于第二绕线柱270而连接至第二部分520的驱动部连接部525。如图6所示,在一些实施例中,第一绕线柱260与第二绕线柱270之间设置一分隔部290,分隔部290与第一绕线柱260之间形成一第一容纳部291,并且分隔部290与第二绕线柱270之间形成一第二容纳部292,第一容纳部291容纳第一部分510的驱动部连接部515,第二容纳部292容纳第二部分520的驱动部连接部525。

95.可以通过接着元件(例如,焊锡、锡球、导电胶等)连接第一部分510的驱动部连接部515与缠绕于第一绕线柱260的驱动线圈310,以及通过接着元件连接第二部分520的驱动部连接部525与缠绕于第二绕线柱270的驱动线圈310。当沿着平行于光轴o的方向观察时,第一部分510的驱动部连接部515与第一绕线柱260不重叠,并且第二部分520的驱动部连接部525与第二绕线柱270不重叠。

96.在另一些实施例中,如图7所示,第一绕线柱260与第二绕线柱270由侧表面203沿着垂直于光轴o的方向朝侧壁112延伸,可以通过激光熔接第一部分510的驱动部连接部515与缠绕于第一绕线柱260的驱动线圈310,以及通过激光熔接第二部分520的驱动部连接部525与缠绕于第二绕线柱270的驱动线圈310。当沿着平行于光轴o的方向观察时,第一部分510的驱动部连接部515与第一绕线柱260重叠,并且第二部分520的驱动部连接部525与第二绕线柱270重叠。

97.更详细地说,当活动部连接部512、522穿过定位部250后,先将定位部250以高温压平使得活动部连接部512、522与定位部250固定,并且使得驱动部连接部515、525与驱动线圈310可保持接触,避免在后续组装时移位,而由于驱动线圈310以及第二弹性元件500可以皆以相同材料制成(例如,铜),因此不需要额外的接着元件,直接以激光熔融驱动线圈310以及第二弹性元件500便可将其连接。此外,为了增加驱动部连接部515、525与驱动线圈310的接触面积,可以设计将驱动部连接部515、525的一面积大于驱动线圈310在第一绕线柱260或第二绕线柱270上的一绕线面积,或者是可以将第一绕线柱260或第二绕线柱270的一宽度设计得较宽。

98.此外,也可以在平板状的驱动部连接部515、525上设置多个孔洞,更详细地说,这些孔洞设置于激光熔接部分的附近,用作为隔热,避免激光高温熔接时热传导而影响到其他元件。此外,由于第一绕线柱260以及第二绕线柱270通常为塑胶制成,因此还可以在第一绕线柱260以及第二绕线柱270中内嵌金属片,以在激光熔接时增加结合强度。

99.在前述图6的实施例中,平板状的驱动部连接部515、525与驱动线圈310之间为线接触,相对地,在图7的实施例中,驱动部连接部515、525与驱动线圈310之间为面接触,具有较大的接触面积,因此可具有优选的连接强度。

100.回到图2,位置感测组件600设置于第二侧s2,与第一绕线柱260以及第二绕线柱270设置侧不同,以充分利用光学元件驱动机构1内的空间,达到最小化的目的。位置感测组件600的至少一部分设置于活动部200,并且位置感测组件600的至少另一部分设置于固定部100,举例来说,位置感测组件600可包括一参考元件610以及一位置感测元件620,参考元件610可以是一磁铁,设置于活动部200,位置感测元件620例如可为霍尔感测器(hall effect sensor)、磁敏电阻感测器(mr sensor)、穿隧磁阻效应感测器(tunnel magnetoresistance effect)或磁通量感测器(fluxgate)等,设置于固定部100的底座120,可感测设置于活动部200上的参考元件610的磁场,借此获得活动部200相对于底座120的位置。当沿着平行于光轴的方向观察时,参考元件610与位置感测元件620至少部分重叠。但参考元件610与位置感测元件620的配置不限于此,也可以将位置感测元件620设置于活动部200、参考元件610设置于固定部100。

101.接着请参考图8以及图9,图8为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构1的部分元件的立体图。图9为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构1的部分元件的立体图。阻尼元件700设置于活动部200的凸出部280与底座120的凹部122之间。在一些实施例中,四个阻尼元件700、四个凹部122、四个凸出部280分别设置于邻近于矩形结构的四个角落,形成四组稳定组件。当沿着平行于光轴o的方向观察时,四组稳定组件中的任一组中的凸出部280、阻尼元件700、以及凹部122至少部分重叠,更详细地说,在本实施例中,阻尼元件700设置在凹部122的一表面上,使得凸出部280的一底面接触阻尼元件700。但不限于此,在另一些实施例中,阻尼元件700可以设置在凹部122的一侧面上,使得凸出部280的一侧面接触阻尼元件700。上述两种配置皆可以增进活动部200运动时的稳定性,并且减少共振。

102.接着请参考图2、图4、图6、以及图10说明光学元件驱动机构1的电性连接,图10为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构1的部分元件的仰视图。如图10所示,六个电性连接元件141中包括一第一电性连接元件141a以及一第二电性连接元件141b,第一电性连接元件141a连接至第二弹性元件500的第一部分510,第二电性连接元件141b连接至第二弹性元件500的第二部分520。输入一电流到第一电性连接元件141a,电流经由第一部分510流到驱动线圈310,再经由驱动线圈310而流到第二部分520,而由第二电性连接元件141b输出。通过本公开的光学元件驱动机构1,由于电流的输入与输出皆位于同一侧,不但充分利用较宽侧的空间,在后续与其他光学元件驱动机构搭配组装时,也可以减少组装焊接次数。因此提升后续组装生产效率。

103.如上所述,本公开实施例提供了一种光学元件驱动机构,具有一光轴,包括一固定部、一活动部、以及一驱动组件,活动部连接固定部,驱动组件驱动活动部相对固定部在平行于光轴的方向上运动,沿着平行于光轴的方向观察时,光学元件驱动机构为一矩形结构,具有一第一侧、一第二侧、一第三侧、以及一第四侧,第一侧与第三侧相对,并且第一侧与第二侧以及第四侧邻接。并且由于偏心于其中两侧,因此在此两侧可达到光学元件驱动机构的超薄化。本发明所公开的各元件的特殊位置、大小关系不但可使光学系统达到特定方向的超薄化、整体的小型化,另外经由搭配不同的光学模块可以使光学系统更进一步提升光

学品质(例如拍摄品质或是深度感测精度等)。

104.虽然本发明的实施例及其优点已公开如上,但应该了解的是,任何所属技术领域中技术人员,在不脱离本发明的构思和范围内,当可作变动、替代与润饰。此外,本发明的保护范围并未局限于说明书内所述特定实施例中的工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法及步骤,任何所属技术领域中技术人员可从本发明公开内容中理解现行或未来所发展出的工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法及步骤,只要可以在此处所述实施例中实施大抵相同功能或获得大抵相同结果皆可根据本发明使用。因此,本发明的保护范围包括上述工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法及步骤。另外,每一权利要求构成个别的实施例,且本发明的保护范围也包括各个权利要求及实施例的组合。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1