一种搭配超薄背光结构的玻璃扩散板的制作方法

1.本实用新型涉及扩散板制备技术领域,具体涉及一种搭配超薄背光结构的玻璃扩散板。

背景技术:

2.传统直下式背光模组为保证点光源转换成面光源的转换效果,led与扩散板之间会留出20

‑

40mm的距离,简称od距离,若od距离不足,则光线分布不均且led灯影明显,从而影响背光源光学特性及品味,因此,直下式背光源的厚度通常在30

‑

50mm,与当下超薄背光的趋势不符。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种结构简单的搭配超薄背光结构的玻璃扩散板,本实用新型针对目前直下式背光模组od距离较大,造成整体扩散板厚度大这一缺陷,设计出一种不同区域反射率渐变的玻璃扩散板,在不影响扩散板光学特性及品味的前提下,大幅度减小od距离,达到超薄背光的效果。

4.本实用新型是通过如下技术方案实现的:

5.一种搭配超薄背光结构的玻璃扩散板,其特征在于,包括背光源、超薄背光结构和液晶面板;所述的超薄背光结构包括玻璃基板、光遮蔽层和光扩散层;所述的背光源设置在所述玻璃基板的入光面处且与所述玻璃基板之间的距离为0.5

‑

7mm;所述的光遮蔽层设置在所述玻璃基板的出光面上;所述的光扩散层设置在所述光遮蔽层上;所述的液晶面板设置在所述光扩散层上方;所述的光遮蔽层的厚度呈阶梯式设置,且所述的光遮蔽层上正对所述背光源的中心部分其反射率为88

‑

95%、透光率为4

‑

10%;然后在所述中心部分的外围依次设置若干厚度递减的圆环,且最外围的所述圆环其反射率为65

‑

85%、透光率为15

‑

30%;所述的光扩散层是由涂覆浆料涂在所述光遮蔽层上形成;所述的光扩散层的厚度为50

‑

100μm;所述光扩散层的透光率为40

‑

60%;所述的玻璃基板的入光面上设置有用于对所述背光源发出的光进行扩散的扩散结构。具体的,所述的光遮蔽层的中心部分为一定直径和厚度的圆盘状结构,所述的中心部分和若干所述的圆环围合形成圆环状的所述光遮蔽层,且所述光遮蔽层的厚度由中心部分向外逐渐递减。优选地,所述光扩散层是由涂覆浆料涂在所述光遮蔽层上形成,且所述的涂覆浆料包括如下重量份的组分:丙烯酸树脂30

‑

70%、二氧化硅5

‑

10%、二氧化钛10

‑

30%、二价酸酯15

‑

30%,其中二氧化硅和二氧化钛作为光扩散粒子,二价酸酯作为有机溶剂。本实用新型的搭配超薄背光结构的玻璃扩散板,通过在所述玻璃基板的出光面上涂覆不同反射率的光遮蔽涂层,不同区域的反射率通过涂层的厚度调控,其涂层厚度(即光遮蔽层的阶梯厚度)的范围20

‑

80μm,反射率控制在65%

‑

95%,透光率在5%

‑

30%。优选地,所述的扩散结构的作用与传统直下式背光源结构中的led灯罩功效相同,本实用新型通过设置扩散结构可以替代传统的led灯罩,从而进一步减少od距离;由于od距离的减小可以进一步缩小扩散板的厚度。相应的,od距离越小,背光源

(led)照射在玻璃基板表面的光线越集中,光线越强,设计的中心圆的反射率越大,即厚度越大,直径越小,od距离大时,中心圆直经大,厚度小。优选地,所述光扩散层的厚度可在50

‑

100μm范围内调整,led光线越强、od距离越小时,扩散层厚度越大,光扩散层也具备一定的遮蔽性,od距离小,led光线高度集中的情况下,扩散板品味调整难度加大,故需提高扩散层厚度,搭配光遮蔽层,光线经过多次反射、折射后,均匀程度提高

6.进一步地,所述的圆环设置为2

‑

4个。具体是指在光遮蔽层中心部分的外围设置2

‑

4个阶梯式的圆环,且圆环厚度从中心部分的圆心向外围依次递减,形成阶梯状厚度的整个光遮蔽层。od距离越小,圆环个数越多,od距离曾大时,圆环个数相应减少。

7.进一步地,所述的光扩散层是由涂覆浆料通过丝网印刷的方式涂覆在所述光遮蔽层上。

8.进一步地,所述玻璃基板的厚度为1.1

‑

2.0mm。

9.进一步地,所述的扩散结构为一体成型工艺制备的压花结构。此设计可以进一步提升光线的扩散效果,使之更均匀。

10.为满足背光源结构光学及品味需求,led灯珠(即背光源)需保证足够的发光强度,且led灯影不能显现,在传统直下式背光源结构中,大量密集的光线从led灯珠发出后经过led灯罩的初步扩散后无法均匀分布开,因此扩散板与led灯珠之间需留出一段距离(即为od距离)让光线充分扩散,然后再经过扩散板的二次扩散,实现将点光源转化为均匀的面光源,但如果od距离不足,则光线分布不均且led灯影明显,从而影响背光源光学特性及品味,故传统直下式背光源od距离通常在20

‑

40mm,直接导致扩散板机构的整体厚度无法达到超薄要求。因此,本实用新型采用了一体成型技术,在入光面上设置有光扩散效果的扩散结构的玻璃作为扩散板基板(所述的扩散结构的作用与传统直下式背光结构中的led灯罩功效相同,通过在玻璃基板的入光面上设置扩散结构替代传统的led灯罩可以进一步减少od距离),光线在玻璃基板的入光面处经过扩散结构(压花结构)的初步扩散到达玻璃基板另一侧的出光面后,然后先经过具有不同反射率的光遮蔽涂层,由于光线密集程度是由背光源(led灯珠)中心向四周逐渐减小;因此本实用新型中的光遮蔽涂层的厚度由背光源(led灯珠)中心位置向四周作阶梯状递减的设计,光遮蔽涂层的厚度、形状及大小可根据led光线强度、led形状及排布作不同调整;光线最强的位置其光遮蔽涂层的厚度最大,相应的涂层反射率最高,光遮蔽涂层将大量光线反射回玻璃入光面,少量光线透过光遮蔽涂层射出,光线经过多次反射、折射后,可形成较均匀的光线,再经过扩散涂层再次分散,最终达到均匀分散的效果,同时,光遮蔽涂层具有比扩散涂层更优的遮蔽效果,可有效减小背光源的od距离且无led灯影。

11.本实用新型的有益效果:

12.本实用新型所提供的搭配超薄背光结构的玻璃扩散板,其结构简单,制造方便;本实用新型通过在玻璃基板的入光面设置扩散结构,出光面涂覆光遮蔽涂层及光扩散涂层,大大减小了背光模组的od距离。本实用新型针对目前直下式背光模组od距离较大,造成整体机构厚度大这一缺陷,设计出一种不同区域反射率渐变的玻璃扩散板,在不影响扩散板光学特性及品味的前提下,大幅度减小了od距离(即将传统直下式背光源结构中的od距离由20

‑

40毫米缩小至0.5

‑

7毫米),达到超薄背光的效果,符合当下超薄背光的趋势。

附图说明

13.为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域的技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。

14.图1为传统直下式背光源结构;

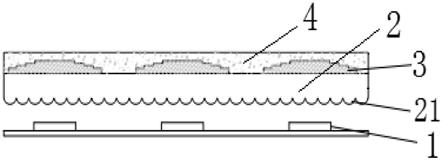

15.图2为实施例1中搭配超薄背光结构的玻璃扩散板的结构示意图;

16.图3为本实用新型中超薄背光结构的结构示意图;

17.图4为实施例1中搭配超薄背光结构的玻璃扩散板的俯视图;

18.图5为实施例1的搭配超薄背光结构的玻璃扩散板的点亮效果图;

19.图6为对比例1的搭配超薄背光结构的玻璃扩散板的点亮效果图。

20.图中:1背光源、2玻璃基板、3光遮蔽层、4光扩散层、5液晶面板、6超薄背光结构、7led灯罩、21扩散结构。

具体实施方式

21.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本实用新型及其应用或使用的任何限制。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

22.如图1所示,传统直下式背光源结构包括背光源1(led灯珠)、led灯罩7、玻璃基板2和液晶面板5;大量密集的光线从led灯珠1发出后经过led灯罩7的初步扩散后无法均匀分布开,因此玻璃基板2与led灯珠1之间需留出一段距离(即od距离)让光线充分扩散,然后再经过玻璃基板2的二次扩散,实现将点光源转化为均匀的面光源,但如果od距离不足,则光线分布不均且led灯影明显,从而影响背光源光学特性及品味,故传统直下式背光源结构od距离通常在20

‑

40mm,直接导致扩散板结构的整体厚度无法达到超薄要求,不符合当下超薄背光的趋势。

23.实施例1

24.如图2

‑

4所示,设计一种搭配超薄背光结构的玻璃扩散板,包括背光源1、超薄背光结构6和液晶面板5;所述的超薄背光结构6包括厚度为1.5mm的玻璃基板2、光遮蔽层3和光扩散层4;所述的背光源1设置在所述玻璃基板2的入光面处,且与所述玻璃基板2之间的距离为5mm;所述的光遮蔽层3设置在所述玻璃基板2的出光面上;所述的光扩散层4设置在所述光遮蔽层3上;所述的液晶面板5设置在所述光扩散层4上方;所述的光遮蔽层3的厚度呈阶梯式设置,且所述的光遮蔽层3上正对所述背光源1(背光源为led灯珠)的中心部分,其厚度为70μm、直径为10mm、反射率为92%、透光率为7.5%;然后在所述中心部分的外围依次设置三个厚度递减的圆环,且所述中心部分外围第一个圆环的厚度为60μm、外径为15mm、反射率为89.3%、透光率为11.3%;所述第一个圆环外围的第二个圆环的厚度为45μm、外径为21mm、反射率为84%、透光率为15.5%;所述第二个圆环外围的第三个圆环的厚度为37μm、外径为30mm、反射率为79%、透光率为20.5%;所述的光扩散层4是由涂覆浆料通过丝网印

刷方式涂在所述光遮蔽层3上形成,且所述的涂覆浆料包括如下重量份的组分:丙烯酸树脂70%、二氧化硅5%、二氧化钛10%、二价酸酯15%;所述光扩散层4的厚度为70μm、透光率为44%;所述的玻璃基板2的入光面上设置有用于对所述背光源1发出的光进行扩散的压花结构21,该扩散结构21可以是一种弧形的微结构,增加光的扩散效果。

25.实施例2

26.如图2

‑

4所示,设计一种搭配超薄背光结构的玻璃扩散板,包括背光源1、超薄背光结构6和液晶面板5;所述的超薄背光结构6包括厚度为1.1mm的玻璃基板2、光遮蔽层3和光扩散层4;所述的背光源1设置在所述玻璃基板2的入光面处,且与所述玻璃基板2之间的距离为0.5mm;所述的光遮蔽层3设置在所述玻璃基板2的出光面上;所述的光扩散层4设置在所述光遮蔽层3上;所述的液晶面板5设置在所述光扩散层4上方;所述的光遮蔽层3的厚度呈阶梯式设置,且所述的光遮蔽层3上正对所述背光源1(背光源为led灯珠)的中心部分,其厚度为80μm、直径为5mm、反射率为95%、透光率为4.4%;然后在所述中心部分的外围依次设置四个厚度递减的圆环,且所述中心部分外围第一个圆环的厚度为75μm、外径为9mm、反射率为93%、透光率为6.5%;所述第一个圆环外围的第二个圆环的厚度为65μm、外径为14mm、反射率为90.1%、透光率为9.3%;所述第二个圆环外围的第三个圆环的厚度为50μm、外径为20mm、反射率为86%、透光率为13.5%;所述第三个圆环外围的第四个圆环的厚度为45μm、外径为28mm、反射率为84%、透光率为15.5%;所述的光扩散层4是由涂覆浆料通过丝网印刷方式涂在所述光遮蔽层3上形成,且所述的涂覆浆料包括如下重量份的组分:丙烯酸树脂50%、二氧化硅8%、二氧化钛20%、二价酸酯22%;所述光扩散层4的厚度为100μm、透光率为40%;所述的玻璃基板2的入光面上设置有用于对所述背光源1发出的光进行扩散的压花结构21。

27.对比例1

28.一种搭配超薄背光结构的玻璃扩散板,对比例1与实施例1的区别在于,对比例1仅在玻璃基板2的出光面上印刷与实施例1相同厚度的光扩散层4和扩散结构21,不设置光遮蔽层3。

29.测试例1

30.分别取上述实施例1和对比例1的玻璃扩散板,然后用同一背光源(led灯)分别搭配组装;点亮后,实施例1的玻璃扩散板的点亮效果如图5所示,对比例1的玻璃扩散板的点亮效果如图6所示。从图5中可以看出经过实施例1的玻璃扩散板的光线均匀分散,且无led灯影;从图6中可以看出对比例1的玻璃扩散板上存在明显的灯影,光线不均匀。本实用新型通过设置阶梯式的光遮蔽层3将大量光线反射回玻璃基板2入光面,少量光线透过光遮蔽层3射出,光线经过多次反射、折射后,可形成较均匀的光线,再经过光扩散层4再次分散,最终达到均匀分散的效果。

31.上述为本实用新型的较佳实施例仅用于解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。凡由本实用新型的技术方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1