一种增强现实衍射光波导和增强现实显示装置的制作方法

1.本技术涉及增强现实技术领域,具体而言,涉及一种增强现实衍射光波导和增强现实显示装置。

背景技术:

2.增强现实显示技术是一种将虚拟信息叠加到真实世界供人眼观察,并具有交互性的新型显示技术。虚拟信息的传递由投影光机完成,目前主流的投影方案包括激光束扫描(lbs,laser beam scanning)、自由曲面投影、bird bath、几何阵列波导以及衍射光波导等方案。由于增强现实显示是一种头部佩戴式的显示,对投影光机的质量和尺寸比较敏感。因此,具有轻薄显示形态的波导方案尤其是衍射波导方案深受各大科技巨头青睐,被认为是实现增强现实显示的主流方案。

3.现有的衍射光波导的视场角比较小,通常只有50度左右,无法满足用户对于沉浸感的需求,因此非常需要大视场角的衍射光波导的设计方案提升衍射光波导的视场角。

技术实现要素:

4.本技术的目的在于,针对上述现有技术中的不足,提供一种增强现实衍射光波导和增强现实显示装置,以提升衍射光波导的视场角。

5.为实现上述目的,本技术实施例采用的技术方案如下:

6.本技术实施例的一方面,提供一种增强现实衍射光波导,包括波导基底,在波导基底上设置有用于将光束耦合进入波导基底内的耦入光栅区域和功能光栅区域,功能光栅区域包括用于形成第一视场的第一光栅区域和用于形成第二视场的第二光栅区域,第一光栅区域和第二光栅区域具有重叠区域和非重叠区域,第一光栅区域的非重叠区域包括第一中继区域和第一耦出区域,第二光栅区域的非重叠区域包括第二中继区域和第二耦出区域,第一中继区域和第二中继区域用于对经耦入光栅区域传导的光束进行转折,重叠区域用于对经第一中继区域和第二中继区域传导的光束进行转折和出射,第一耦出区域和第二耦出区域用于对经重叠区域传导的光束进行出射。

7.可选的,第一中继区域、第二中继区域、第一耦出区域、第二耦出区域和重叠区域的光栅周期均相同。

8.可选的,第一中继区域和第二中继区域的光栅矢量关于耦入光栅区域的光栅矢量镜面对称,第一耦出区域和第二耦出区域的光栅矢量关于耦入光栅区域的光栅矢量对称,第一中继区域与第一耦出区域的光栅矢量关于耦入光栅区域的光栅矢量镜面对称;第一中继区域和第二中继区域的时钟角之和为180度的整数倍,第一耦出区域和第二耦出区域的时钟角之和为180度的整数倍,第一中继区域和第一耦出区域的时钟角之和为180度的整数倍。

9.可选的,耦入光栅区域与功能光栅区域的间距为2

‑

25mm。

10.可选的,功能光栅区域为一维光栅区域。

11.可选的,耦入光栅区域和功能光栅区域形成光栅区域,光栅区域沿耦入光栅区域和功能光栅区域的排列方向的尺寸小于70mm,光栅区域垂直排列方向的尺寸小于40mm。

12.可选的,第一耦出区域和第二耦出区域的形状、大小均相等。

13.可选的,耦入光栅区域和功能光栅区域的光栅结构为全息体光栅结构。

14.可选的,耦入光栅区域和功能光栅区域的光栅结构为表面浮雕光栅结构。

15.本技术实施例的另一方面,提供一种增强现实显示装置,包括微显示器以及上述任一种的增强现实衍射光波导,微显示器与增强现实衍射光波导的耦入光栅区域的位置对应。

16.本技术的有益效果包括:

17.本技术提供了一种增强现实衍射光波导和增强现实显示装置,包括波导基底,在波导基底上设置有用于将光束耦合进入波导基底内的耦入光栅区域和功能光栅区域,功能光栅区域包括用于形成第一视场的第一光栅区域和用于形成第二视场的第二光栅区域,第一光栅区域和第二光栅区域具有重叠区域和非重叠区域,第一光栅区域的非重叠区域包括第一中继区域和第一耦出区域,第二光栅区域的非重叠区域包括第二中继区域和第二耦出区域,第一中继区域和第二中继区域用于对经耦入光栅区域传导的光束进行转折,重叠区域用于对经第一中继区域和第二中继区域传导的光束进行转折和出射,第一耦出区域和第二耦出区域用于对经重叠区域传导的光束进行出射。如此,可以通过第一视场和第二视场拼接的方式有效的扩展增强现实衍射光波导可支持的视场角,同时,由于第一光栅区域和第二光栅区域分别为两个视场的拼接,且第一光栅区域和第二光栅区域具有重叠区域,因此,重叠区域既能够充当第一视场(例如左侧视场)的中继和耦出光栅,同时也能够充当第二视场(例如右侧视场)的中继和耦出光栅,如此,能够有效降低大视场角二维光瞳扩展需要的光栅区域的面积,使增强现实衍射光波导各个光栅区域更加紧凑,并且能够有效降低支持大视场角时基底的折射率。

附图说明

18.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本技术的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

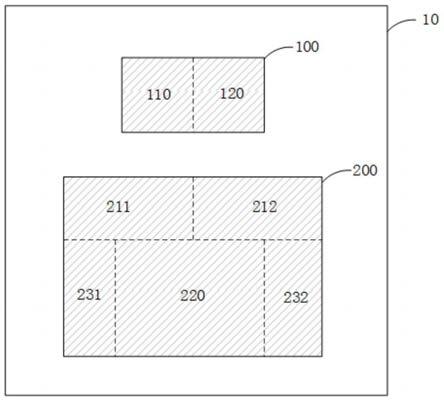

19.图1为本技术实施例提供的一种增强现实衍射光波导的结构示意图之一;

20.图2为本技术实施例提供的一种增强现实衍射光波导的结构示意图之二;

21.图3为光栅矢量和光栅刻线方向的示意图;

22.图4为本技术实施例提供的一种增强现实衍射光波导的光路示意图;

23.图5为本技术实施例提供的一种增强现实衍射光波导的整体视场示意图。

24.图标:10

‑

波导基底;100

‑

耦入光栅区域;110

‑

第一耦入区域;120

‑

第二耦入区域;200

‑

功能光栅区域;211

‑

第一中继区域;212

‑

第二中继区域;220

‑

重叠区域;231

‑

第一耦出区域;232

‑

第二耦出区域;310

‑

光栅刻线。

具体实施方式

25.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

26.应当理解,虽然术语第一、第二等可以在本文中用于描述各种元件,但是这些元件不应受这些术语的限制。这些术语仅用于区域分一个元件与另一个元件。例如,在不脱离本公开的范围的情况下,第一元件可称为第二元件,并且类似地,第二元件可称为第一元件。如本文所使用,术语“和/或”包括相关联的所列项中的一个或多个的任何和所有组合。

27.应当理解,当一个元件(诸如层、区域或衬底)被称为“在另一个元件上”或“延伸到另一个元件上”时,其可以直接在另一个元件上或直接延伸到另一个元件上,或者也可以存在介于中间的元件。相反,当一个元件被称为“直接在另一个元件上”或“直接延伸到另一个元件上”时,不存在介于中间的元件。同样,应当理解,当元件(诸如层、区域或衬底)被称为“在另一个元件之上”或“在另一个元件之上延伸”时,其可以直接在另一个元件之上或直接在另一个元件之上延伸,或者也可以存在介于中间的元件。相反,当一个元件被称为“直接在另一个元件之上”或“直接在另一个元件之上延伸”时,不存在介于中间的元件。还应当理解,当一个元件被称为“连接”或“耦接”到另一个元件时,其可以直接连接或耦接到另一个元件,或者可以存在介于中间的元件。相反,当一个元件被称为“直接连接”或“直接耦接”到另一个元件时,不存在介于中间的元件。

28.除非另外定义,否则本文中使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)的含义与本公开所属领域的普通技术人员通常理解的含义相同。还应当理解,本文所使用的术语应解释为含义与它们在本说明书和相关领域的情况下的含义一致,而不能以理想化或者过度正式的意义进行解释,除非本文中已明确这样定义。

29.本技术实施例的一方面,提供一种增强现实衍射光波导,如图1所示,包括波导基底10,波导基底10可以由玻璃、塑料等具有较高可见光透过率的光学材料制作。

30.如图1所示,在波导基底10上(可以是在波导基底10表面,也可以是在波导基底10内部)设置有由光栅形成的耦入光栅区域100和功能光栅区域200,耦入光栅区域100和功能光栅区域200位于波导基底10的同一侧面,并且耦入光栅区域100和功能光栅区域200之间间隔设置。在一些实施方式中,耦入光栅区域100和功能光栅区域200也可以是位于波导基底10的相对两侧面。

31.耦入光栅区域100能够使得入射光发生衍射后将其耦合进入波导基底10内部,进入波导基底10内部的光束的衍射角在满足波导基底10的全反射条件后能够在波导基底10内以全反射的形式向功能光栅区域200传导。

32.如图2所示,功能光栅区域200则包括用于形成第一视场的第一光栅区域和用于形成第二视场的第二光栅区域,第一视场和第二视场可以是分别对应左侧视场和右侧视场,其中,左侧视场负责实现整体视场的左半部分和垂直方向的视场,右侧视场负责实现整体视场的右半部分和垂直方向的视场,因此,功能光栅区域200,也即增强现实衍射光波导的视场角为左侧视场和右侧视场拼接形成的整体视场的视场角,如此,可以有效的扩展增强现实衍射光波导可支持的视场角。例如:选用折射率为1.7的光学玻璃(玻璃,塑料或其他材

料),即可支持60度视场角;选用折射率为1.8的光学玻璃(玻璃,塑料或其他材料),即可支持70度视场角;选用折射率为1.9的光学玻璃(玻璃,塑料或其他材料),即可支持80度视场角;选用折射率为2.0的光学玻璃(玻璃,塑料或其他材料),可支持高达90度视场角,如图5所示,左侧视场的水平视场角39.2度、垂直视场角44.1度,右侧视场的水平视场角39.2度、垂直视场角44.1度,因此,拼接后的整体视场的水平视场角78.4度、垂直视场角44.1度、对角视场角为90度,这在现有衍射光波导的基底材料折射率为2.5时,依然无法达到。当然,在一些实施方式中,第一视场和第二视场还可以是分别对应上侧视场和下侧视场,其效果相同。在一些实施方式中,第一视场和第二视场可以是整体视场的等分,也可以是非等分。

33.第一光栅区域和第二光栅区域可以具有非重叠区域220和重叠区域220,其中,第一光栅区域的非重叠区域220包括第一中继区域211和第一耦出区域231,第二光栅区域的非重叠区域220包括第二中继区域212和第二耦出区域232。

34.如图1所示,为实现第一视场和第二视场的拼接,第一中继区域211和第二中继区域212可以在耦入光栅区域100的一侧连续设置,在一些实施方式中,第一中继区域211和第二中继区域212拼接后,两者可以具有一定的交叠区域,也可以不具有交叠区域。

35.重叠区域220则位于第一中继区域211和第二中继区域212背离耦入光栅区域100的一侧,重叠区域220与第一中继区域211和第二中继区域212邻接,在重叠区域220的一侧设置有第一耦出区域231,在重叠区域220的另一侧则设置有第二耦出区域232。

36.通过将第一光栅区域和第二光栅区域重叠,即形成重叠区域220,并且使得重叠区域220能够对光束同时进行转折和出射,即重叠区域220能够同时起到中继和耦出光栅的作用,换言之,重叠区域220对光束所起的作用相当于现有的中继光栅和耦出光栅的叠加作用。且由于第一光栅区域和第二光栅区域分别为两个视场的拼接,因此,重叠区域220既能够充当第一视场(例如左侧视场)的中继和耦出光栅,同时也能够充当第二视场(例如右侧视场)的中继和耦出光栅,如此,能够有效降低大视场角二维光瞳扩展需要的光栅区域的面积,使增强现实衍射光波导各个光栅区域更加紧凑,并且能够有效降低支持大视场角时基底的折射率。

37.在一些实施方式中,如图1所示,耦入光栅区域100也可以根据第一视场和第二视场划分为连续的第一耦入区域110和第二耦入区域120。

38.如图4所示,在波导基底10表面设置耦入光栅区域100和功能光栅区域200。当入射光从耦入光栅区域100进入波导基底10内后,会通过全反射的形式传导,其中,入射第一耦入区域110的光束朝向第一中继区域211传导,当其传导至第一中继区域211时,在第一中继区域211发生转折,并继续向重叠区域220传导,入射第二耦入区域120的光束朝向第二中继区域212传导,当其传导至第二中继区域212时,在第二中继区域212发生转折,并继续向重叠区域220传导。鉴于重叠区域220能够同时充当中继和耦出的作用,由第一中继区域211和第二中继区域212传导的光束分别进入重叠区域220后,在重叠区域220的不断发生转折和出射,出射的光束进入眼睛,转折的光束向重叠区域220的两侧的第一耦出区域231和第二耦出区域232传导。进入第一耦出区域231的光束在第一耦出区域231内出射进入眼睛,进入第二耦出区域232的光束在第二耦出区域232内出射进入眼睛。即由第一耦出区域231出射的光束和重叠区域220出射的光束组成第一视场,有第二耦出区域232出射的光束和重叠区域220出射的光束组成第二视场,通过第一视场和第二视场的拼接,有效增大了增强现实衍

射光波导的视场角。

39.在一些实施方式中,第一中继区域211、第二中继区域212、第一耦出区域231、第二耦出区域232和重叠区域220的光栅周期均相同,即整个功能光栅区域200的周期均相同,如此,便可以实现第一光栅区域和第二光栅区域的重叠。

40.如图3所示,示意性的给出了光栅矢量k与光栅刻线310方向的关系,即光栅矢量k与光栅刻线310方向垂直,每相邻两个光栅刻线310方向即为一个光栅周期。

41.在一些实施方式中,第一中继区域211和第二中继区域212的光栅矢量关于耦入光栅区域100的光栅矢量镜面对称;第一耦出区域231和第二耦出区域232的光栅矢量关于耦入光栅区域100的光栅矢量对称;同时,使得第一中继区域211与第一耦出区域231的光栅矢量关于耦入光栅区域100的光栅矢量镜面对称。并且,第一中继区域211和第二中继区域212的时钟角之和为180度的整数倍,第一耦出区域231和第二耦出区域232的时钟角之和为180度的整数倍,第一中继区域211和第一耦出区域231的时钟角之和为180度的整数倍。如此,能够使得功能光栅区域200形成前述的多个对光束起到不同作用的光栅区域。

42.可选的,耦入光栅区域100与功能光栅区域200的间距为2mm

‑

25mm,如图1所示,耦入光栅区域100到第一中继区域211和第二中继区域212形成的连续区域的间距为2mm

‑

25mm,例如在不同实施方式中分别可以为2mm、5mm、10mm、15mm、20mm、25mm等。在实际设计时,可以根据设计需求合理选择。如此,有助于实现结构较为紧凑的光栅结构。

43.在一些实施方式中,如图1所示,耦入光栅区域100和功能光栅区域200形成光栅区域,光栅区域沿耦入光栅区域100和功能光栅区域200的排列方向的尺寸小于70mm,光栅区域垂直排列方向的尺寸小于40mm。相比于现有光栅的尺寸能够有效减小。

44.可选的,第一中继区域211和第二中继区域212的光栅可以是实现一维光栅的区域,例如实现x方向的扩展。第一耦出区域231和第二耦出区域232也可以是实现一维光栅的区域,例如实现y方向的扩展。重叠区域220可以是实现一维光栅的区域,由于其为复用区域,因此可以同时实现x、y方向的扩展,由此,在耦入光栅区域100的光束传导至功能光栅区域200后,能够实现二维扩瞳,有效增强了增强现实衍射光波导对不同用户的兼容性。

45.可选的,第一耦出区域231和第二耦出区域232的形状、大小均相等,使得第一和第二视场的面积相同,使得显示效果更加对称。

46.可选的,耦入光栅区域100和功能光栅区域200的光栅结构为全息体光栅结构。

47.可选的,耦入光栅区域100和功能光栅区域200的光栅结构为表面浮雕光栅结构。

48.本技术实施例的另一方面,提供一种增强现实显示装置,如图4所示,包括微显示器以及上述任一种的增强现实衍射光波导,微显示器与增强现实衍射光波导的耦入光栅区域100的位置对应,从而在微显示器出射光束后,由耦入光栅区域100进入波导基底10内部,最终由功能光栅区域200出射由第一视场和第二视场拼接形成的整体视场,从而在有效扩大增强实现显示装置的视场角的同时,缩小增强现实显示装置的体积。

49.微显示器可以是投影光机,投影的方式可以是上打下、侧投,或者其他的倾斜方式投影。在增强现实显示装置中,可以为r/g/b单色波导片,即投影光机搭配仅传递一种r或者g或者b色光的波导片;也可以为rgb组合而成的全彩波导片,即r波导片传递r色光,g波导片传递g色光,b波导片传递b色光。

50.以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技

术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1