一种光学器件镜头表面用防尘膜

1.本发明涉及光学器件表面防尘技术领域,具体的说是一种光学器件镜头表面用防尘膜。

背景技术:

2.月球作为近地空间外唯一大型天体,具有丰富的各类矿产资源和能源资源,开发经济价值极大,世界各国相继开展月球探测活动,其中释放月球表面探测器开展考察、收集和分析月表样品是目前月球探测的主要手段,光学器件作为月球探测器的重要组成部分,在月表考察和收集活动中起着重要作用,但月球表面环境复杂,探月活动面临各种严酷考验,尤其是月尘效应,月尘粒径大多小于100μm,而月表悬浮颗粒的直径更是小于20μm,月球车在月面行走时速度通常较低,这些微小的月尘颗粒极易与光学器件表面发生低速碰撞从而导致月尘在光学器件表面沉积,造成严重影响,如月尘沉积在光伏电池表面,会直接影响系统的聚光率,降低太阳能光伏发电效率,月尘沉积在光学镜片表面不仅阻挡视线,还会降低透光率和清晰度,影响拍摄的成像质量,甚至造成器件损坏失效,无法正常使用等问题,因此光学器件表面防尘对探月活动顺利进行具有重要意义。

3.针对月尘沉积问题,目前已提出各种相应的防尘技术抑制或清除月尘附着,如机械振动除尘法、喷气除尘法、电帘除尘法以及物理遮挡等,但机械振动除尘法和喷气除尘法都需要附加装置,增加了探测器重量,同时需要能量消耗,且清洁效果不佳,除尘后灰尘也极易再次沉积;电帘除尘法除尘效果较好,但需要保持部件表面的持续充电,消耗大量电能,能量损耗严重;物理遮挡技术大多通过设置透明防尘罩来防尘灰尘在光学器件表面沉积,但由于防尘罩本身也可能沉积灰尘,故防尘效果也不佳;受荷叶、沙漠甲虫背部、蝴蝶翅膀和水稻叶等动植物表面的自清洁作用启发,表面微结构技术由于简单、轻质、无能源消耗、适应性强等优势具有广泛的应用前景,通过构造合适的微观形貌以改变固体表面的物理结构,达到自清洁的目的,常用的构造表面微观形貌的方法有模板法、刻蚀法、表面等离子体处理法、相分离法、静电纺丝法等,相关实验证明,微纳米尺度的阵列结构具有良好的防尘效果,但同时也会影响透光率,并且制备工艺技术的限制使得微观结构表面较粗糙,面临着透光率降低以及表面微结构在月尘颗粒持续冲击下快速磨损,失去自清洁能力等问题,耐久性不高和环境适应性差是表面微结构技术应用于光学器件表面防尘的主要问题所在。

技术实现要素:

4.为了解决现有技术中的不足,本发明提供一种主要针对微米级或亚微米级颗粒易沉积问题的光学器件镜头表面用防尘膜,该防尘膜在实现防灰尘沉积功能的同时还能保证透光率、抵抗一定程度下的微颗粒碰撞损伤,耐久性较高,使用寿命较长。

5.为了实现上述目的,本发明采用的具体方案为:一种光学器件镜头表面用防尘膜,所述防尘膜包括通过化学刻蚀法、颗粒侵蚀法

或者激光刻蚀法设于光学器件镜头表面的微织构层,所述微织构层是由多个以规则排列或交叉错排方式间隔排布在光学器件镜头表面的微织构单元组成的;所述微织构层上通过真空镀膜法、化学气相沉积法或溶胶-凝胶法涂覆有增透耐磨层或复合涂层。

6.进一步地,所述微织构单元为圆柱形、方柱形或正六边柱形;微织构单元的最大截面尺寸d为5~8μm,高度h满足h=(0.6~1.5)

×

d,相邻两个微织构单元的间距l满足l=(0.6~1.5)

ꢀ×

d。

7.进一步地,所述增透耐磨层的厚度为50nm~200nm。

8.进一步地,所述复合涂层包括n层增透涂层和一层涂覆于最外侧增透涂层上的耐磨防静电涂层,其中n=1或2。

9.进一步地,当n=1时,增透涂层的折射率为1.2~2.4,增透涂层的厚度h1为50nm~200nm,耐磨防静电涂层的厚度h2满足h2=h1/2。

10.进一步地,当n=2时,令增透涂层自里向外分别为第一增透涂层和第二增透涂层,其中第一增透涂层的折射率为1.2~1.52,第二增透涂层的折射率为1.52~2.4,第一增透涂层的厚度h3为50nm~200nm,第二增透涂层的厚度h4为50nm~200nm,耐磨防静电涂层的厚度h5满足h5=(h3+h4)/2。

11.进一步地,光学器件镜头为平面或曲面结构。

12.有益效果:(1)在光学器件镜头表面通过表面构建微织构层,微织构层与光学器件镜头一体化,连接强度高;(2)在微织构层表面覆盖纳米级厚度的增透耐磨层或复合涂层,不影响微织构层的防灰尘沉积功能,还能保证光学器件的透光率,增透耐磨层或复合涂层具有良好的机械强度和稳定性,能降低灰尘颗粒对微织构层表面的碰撞损伤,起到防机械侵蚀的保护屏障作用,提高微织构层的耐久性,还能防止灰尘因碰撞带电吸附在微织构层表面,且增透耐磨层或复合涂层透明,对可见光具有良好的透过率;(3)因现阶段工艺限制,构造的微织构层表面通常较粗糙,在微织构层表面覆盖增透耐磨层或复合涂层则能修复粗糙度,减小了微织构层造成光学器件透光率下降的不良后果。

附图说明

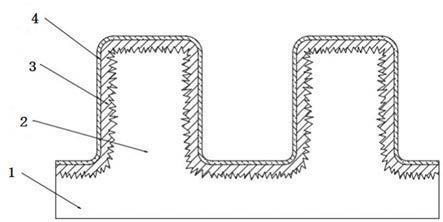

13.图1为本发明中防尘膜的结构示意图之一。

14.图2为本发明中防尘膜的结构示意图之二。

15.图3为防尘膜的剖视图。

16.图示标记:1、光学器件镜头,2、微织构层,3、增透涂层,4、耐磨防静电涂层。

具体实施方式

17.下面将结合具体实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。

18.一种光学器件镜头表面用防尘膜,详细地,光学器件镜头,如月球侦查轨道器照相机(lroc)镜头、嫦娥四号全景相机镜头等,镜头整体可能为平面结构,也可能为曲面结构,

使用防尘膜能使光学器件镜头表面可以长期有效地防尘,该所述防尘膜包括通过化学刻蚀法、颗粒侵蚀法或者激光刻蚀法设于光学器件镜头表面的微织构层,所述微织构层是由多个以规则排列或交叉错排方式间隔排布在光学器件镜头表面的微织构单元组成的;所述微织构层上通过真空镀膜法、化学气相沉积法或溶胶-凝胶法涂覆有增透耐磨层或复合涂层。微织构层能有效防止微米级灰尘颗粒沉积在光学器件表面,增透耐磨层或复合涂层既能增强微织构的抗冲击性能,还能保证光学器件透光率。

19.所述微织构单元为圆柱形、方柱形或正六边柱形;微织构单元的最大截面尺寸d为5~8μm,高度h满足h=(0.6~1.5)

×

d,相邻两个微织构单元的间距l满足l=(0.6~1.5)

ꢀ×

d。所述增透耐磨层的厚度为50nm~200nm。

20.所述增透耐磨层同时具有增透、耐磨和导电功能,增透耐磨层的厚度为50nm~200nm。

21.所述复合涂层包括n层增透涂层和一层涂覆于最外侧增透涂层上的耐磨防静电涂层,其中n=1或2;增透涂层对可见光具有较高的透过率,具有增强微织构层抗冲击性能,减小微织构层对光学器件透光性影响,保证光学器件镜头透光率且防静电的作用,耐磨防静电涂层的涂层材料需具有高稳定性和导电性。当n=1时,增透涂层的折射率为1.2~2.4,增透涂层的厚度h1为50nm~200nm,耐磨防静电涂层的厚度h2满足h2=h1/2;当n=2时,令增透涂层自里向外分别为第一增透涂层和第二增透涂层,其中第一增透涂层的折射率为1.2~1.52,第二增透涂层的折射率为1.52~2.4,第一增透涂层的厚度h3为50nm~200nm,第二增透涂层的厚度h4为50nm~200nm,耐磨防静电涂层的厚度h5满足h5=(h3+h4)/2。

22.实施例1本实施例中选择脉冲激光刻蚀方法在光学器件镜头表面制备出微织构层,选择构建的微织构单元为正六边形柱,排列方式为规则排列,微织构单元设定为高度:截面尺寸:间距=1.2:1:1,其中截面尺寸为6μm;由于现阶段制备工艺技术发展还不够成熟,制备的微织构层表面有粗糙结构,基于此可选用高精度显微镜如原子力显微镜、金相显微镜等进行观察测量,一方面观察微织构层的表面形貌,测量出微织构单元宽度、深度、间距等数据进行保存备用,另一方面测量出微织构层粗糙程度,以便后续涂层厚度的设计(涂层厚度大于表面粗糙度)。本实施例中选择构建的复合涂层为两层结构(里层为增透涂层,外层为耐磨防静电涂层);其中增透涂层材料选择铟锡氧化物陶瓷片,涂层制备方法选择真空磁控溅射法,制备出来的涂层致密度高,且对环境污染较小,在合适的衬底温度下,在微织构层表面制备出均匀连续的纳米级ito增透涂层,涂层厚度60-100 nm,既修复了微织构层的表面粗糙度,还减弱了微织构层造成光学器件表面透光率降低的不良影响;增透涂层制备完成后,在其表面制备耐磨防静电涂层,所述耐磨防静电涂层具有高稳定性且含导电材料,主要起到抗冲击、耐磨损、防静电作用,选择金属材料作为原料,采用真空磁控溅射法在增透涂层表面制备均匀连续的耐磨防静电涂层,靶材为zn-al合金,通过改变衬底温度,利用直流反应磁控溅射技术在增透涂层表面制备透明耐磨防静电涂层,涂层厚度为30-50nm。

23.本发明所述的光学器件镜头表面防尘膜具体工作原理(主要针对微织构层上涂覆复合涂层的情况)为:当光学器件在微米级沙尘颗粒环境中作业时,由于各种环境因素微颗粒极易运动到光学器件镜头表面并发生碰撞,微织构层使接触面积减小,表面粘附力(范德华力、静电

力等)作用减弱,从而使微颗粒更容易脱离表面,由于在光学器件镜头表面加工微织构层会降低其透光性,因此通过涂覆增透涂层来抵消这一影响,保持光学器件镜头的透光率;考虑到微织构层易受到颗粒碰撞损伤,影响防尘效果,因此在增透涂层表面涂覆一层耐磨防静电涂层,既减少静电吸附作用,又能增强微织构层的抗冲击性能。通过采用微织构层和复合涂层相结合的结构方式,使光学器件镜头可以长期有效地防尘,使用寿命延长。

24.以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非随本发明作任何形式上的限制。凡根据本发明的实质所做的等效变换或修饰,都应该涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1