一种应用于屏下指纹模组的透红外扩散膜的制作方法

1.本实用新型涉及扩散膜技术领域,尤其涉及一种应用于屏下指纹模组的透红外扩散膜。

背景技术:

2.智能手机的指纹识别方案传统有电容式、超声波式等,随着用户体验的感受,以往的手机背面指纹识别包括手机侧面指纹识别都由于物理结构原因影响使用感受,近几年开始应用光学式指纹识别方案(屏幕上指纹识别),但大多数光学式指纹是被技术仍在高端机型,例如oled显示屏上应用。

3.随着全面屏及手机外观设计整体式需求,指纹识别模组隐藏到整机内部将称为主流趋势,因而各个指纹识别芯片生产商正致力于研发隐藏式的lcd屏下指纹识别技术。

4.而现有lcd屏所应用的背光源结构如图1:手机背光源铁框1、手机背光源led灯条2、手机背光源导光板3、手机背光源扩散膜4、手机背光源下增光膜5、手机背光源上增光膜及遮光胶带6。然而目前市场常规扩散膜雾度值都>95%,940nm红外光透过率<20%,虽然较高的雾度值能够确保人们在使用手机屏幕时,对屏幕下方的指纹识别模组进行隐藏,但是针对940nm红外光的通过率较低,从而导致指纹识别模块无法通过红外光设别人们的指纹,导致在使用过程中由于光被扩散而影响到指纹无法识别。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种应用于屏下指纹模组的透红外扩散膜,实现红外光穿透的同时,最大限度的保证可见光雾度,实现lcd背光源屏下指纹。

6.本实用新型公开的一种应用于屏下指纹模组的透红外扩散膜所采用的技术方案是:

7.一种应用于屏下指纹模组的透红外扩散膜,包括pet基材层,所述pet基材层上方设有扩散层,所述pet基材层下方设有功能层,所述扩散层包括第一树脂层、有机微粒、无机微粒及无机粉体,所述无机微粒和无机粉体均混合嵌入于第一树脂层中,所述第一树脂层通过涂布固化于pet基材层上方,所述有机微粒镶嵌于第一树脂层表面,所述功能层包括第二树脂层,所述第二树脂层涂布固化于pet基材层下方。

8.作为优选方案,所述第一树脂层和第二树脂层均为双组份型羟基丙烯树脂。

9.作为优选方案,所述第一树脂层和第二树脂层的相对分子质量范围均为13000~30000。

10.作为优选方案,所述第一树脂层和第二树脂层内均添加有固化剂。

11.作为优选方案,所述第一树脂层和第二树脂层均添加有稀释溶剂,所述稀释溶剂包括有乙酸乙酯、乙酸丁酯、pma、dbe、异佛尔酮中的一种或多种。

12.作为优选方案,所述扩散层各原料重量百分比比例为第一树脂层110~100∶有机微粒0.9~1∶无机微粒0.9~1∶无机粉体50~60∶固化剂37~40∶稀释溶剂110~100。

13.作为优选方案,所述有机微粒为单一构造的化合物或聚合物中的一种或两种以上组合使用,且所述有机微粒的平均粒径为1μm~5μm。

14.作为优选方案,所述第二树脂层表面还镶嵌有有机微粒。

15.作为优选方案,所述无机粉体的粉体粒径尺寸小于100nm。

16.作为优选方案,所述无机微粒的平均粒径优选为0.01μm~1μm,所述无机微粒采用硫化锌、氧化钛、硫酸钡中的一种或多种组合使用。

17.本实用新型公开的一种应用于屏下指纹模组的透红外扩散膜的有益效果是:扩散层包括有第一树脂层、有机微粒、无机微粒及无机粉体,通过第一树脂层将有机微粒、无机微粒及无机粉体固定在pet基材层的表面,从而使穿过功能层和pet基材层的可见光和红外光进入到扩散层中。从而利用有机微粒、无机微粒及无机粉体对可见光进行遮蔽,从而使可见光发生散射的情况,确保扩散膜具有较高的雾度,由于红外光的绕射能力较强,从而在通过有机微粒、无机微粒及无机粉体时,红外光受到较少的遮蔽,使红外光具有较好地穿透性,从而能够确保红外光穿透扩散膜的同时,最大限度的保证可见光雾度,实现lcd背光源屏下指纹。

附图说明

18.图1是现有技术中的lcd屏的背光源结构示意图;

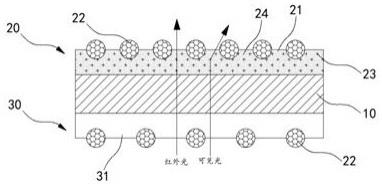

19.图2是一种应用于屏下指纹模组的透红外扩散膜的结构示意图。

具体实施方式

20.下面结合具体实施例和说明书附图对本实用新型做进一步阐述和说明:

21.请参考图2,一种应用于屏下指纹模组的透红外扩散膜,包括pet基材层10,pet基材层10上方设有扩散层20,pet基材层10下方设有功能层30。

22.扩散层包括第一树脂层21、有机微粒22、无机微粒23及无机粉体24,无机微粒23和无机粉体24均混合嵌入于第一树脂层21中,第一树脂层21通过涂布固化于pet基材层10上方,有机微粒22镶嵌于第一树脂层10表面。功能层30包括第二树脂层31,第二树脂层31涂布固化于pet基材层10下方。

23.扩散层20包括有第一树脂层21、有机微粒22、无机微粒23及无机粉体24,通过第一树脂层21将有机微粒22、无机微粒23及无机粉体24固定在pet基材层10的表面,从而使穿过功能层30和pet基材层10的可见光和红外光进入到扩散层20中。

24.从而利用有机微粒22、无机微粒23及无机粉体24对可见光进行遮蔽,从而使可见光发生散射的情况,确保扩散膜具有较高的雾度,由于红外光的绕射能力较强,从而在通过有机微粒22、无机微粒23及无机粉体24时,红外光受到较少的遮蔽,使红外光具有较好地穿透性,从而能够确保红外光穿透扩散膜的同时,最大限度的保证可见光雾度,实现lcd背光源屏下指纹。

25.上述方案中,第一树脂层21和第二树脂层31均为双组份型羟基丙烯树脂,且第一树脂层21和第二树脂层31的相对分子质量范围均为13000~30000。

26.羟基丙烯酸树脂只要是一般作为羟基丙烯树脂分类的羟基丙烯酸树脂即可,没有特别限定。并且羟基丙烯酸树脂的相对分子质量范围优选为13000~30000,更优选为14000

~30000。粘度平均相对分子质量低于13000时,扩散膜的强度不足,容易导致无机粉体24在涂料中沉淀;粘度平均相对分子质量超过30000时,涂料粘稠度高存在难以涂布。

27.并且在第一树脂层21和第二树脂层31内均添加有固化剂,羟基丙烯酸酯树脂是双组份型,配合固化剂使用,涂布完成后通过加热固化。固化剂可以选择拜耳n3390。

28.第一树脂层21和第二树脂层31均添加有稀释溶剂,稀释溶剂包括有乙酸乙酯、乙酸丁酯、pma、dbe、异佛尔酮中的一种或多种。利用稀释溶剂对第一树脂层21和第二树脂层31的涂料在涂布时,进行粘度调节和干燥速度的调节作用。上述稀释溶剂成分可以单独使用1种,也可以混合使用2种以上,但是在实际生产过程中,为了得到较好的涂布效果,通常稀释溶剂会使用2种以上进行混合使用。

29.扩散层20各原料重量百分比比例为第一树脂层110~100∶有机微粒0.9~1∶无机微粒0.9~1∶无机粉体50~60∶固化剂15~17∶稀释溶剂110~100。优选的比例为第一树脂层100∶有机微粒1∶无机微粒1∶无机粉体50∶固化剂15∶稀释溶剂100。

30.功能层的各原料重量百分比比例为树脂100:稀释剂45:有机粒子30:固化剂15。

31.并且可将无机微粒和无机粉体添加入功能层中,但是所取得的遮蔽效果并没有加入功能层的效果显著,因此,在本实施例中,并未在功能层中加入无机微粒和无机粉体,但是在实际生产过程中,可根据实际需求在功能层中添加无机微粒和无机粉体。

32.有机微粒22为单一构造的化合物或聚合物中的一种或两种以上组合使用,且有机微粒22的平均粒径为1μm~5μm,其中优选的尺寸为5μm。如果有机微粒22的平均粒径大于5μm时,局部粒子较大突出会形成视觉黑点的情况,从而影响到扩散膜的使用效果。

33.在第二树脂层31表面还镶嵌有有机微粒22,在对扩散膜进行安装使用时,可通过第二树脂层31上有机微粒22还要起到间隔作用,防止扩散膜与下增光膜贴覆或与导光板贴覆。

34.并且上述无机粉体24的粉体粒径尺寸小于100nm,当无机粉体24的粉体粒径尺寸小于100nm,在红外光940nm遮挡效果较差,对可见光有一定遮挡,在使用过程中可以起到很好的透红外光和增加可见光雾度的效果,因此,需要控制羟基丙烯酸树脂的相对分子质量,从而使扩散膜具有较好的红外光透光性和可见光雾度。

35.无机微粒23的平均粒径优选为0.01μm~1μm,无机微粒23采用硫化锌、氧化钛、硫酸钡中的一种或多种组合使用。其中,优选氧化钛,无机微粒23可以单独使用1种也可以组合使用2种以上。无机微粒23的平均粒径更优选为0.1~0.5μm。无机微粒23的平均粒径为1μm以上时,总透光率降低,无法得到充分的照明强度,因此,避免无机微粒23的平均粒径过大,影响人们观看手机屏幕。

36.以上实施方式的扩散膜的光扩散性和红外光透过率有明显提高。因此,适合作为显示器装置的背光源、特别是直下型背光源的光扩散板使用。其中,光扩散性优异是指来自光源的光通过扩散膜时,光更加扩散的意思。由于常规扩散所使用的pmma粒子或者ps材质粒子,折射率都>1.49,红外光波长940nm,光线的绕射能力越强,但是穿透能力越弱,当扩散表面微结构粗糙导致,光线折射角较大,会导致红外光折射,为了保持可见光有雾度,红外光雾度较小的方式,主要考虑几点:

37.只使用有机微粒22或无机微粒23时,与有机微粒22和无机微粒23一起使用时相比,光扩散性和光源形状遮蔽性提高,同时雾度也体现的最大。

38.有机微粒22和无机微粒23一起使用时,如果有机微粒22的量过少,则光扩散性和光源形状遮蔽性降低,如果有机微粒22过多,则光透过性降低。另外,如果无机微粒23的量过少,光扩散性和光源形状遮蔽性无法提高,如果无机微粒23过多,则光透过性降低。考虑这些情况时,可以认为,有机微粒22和无机微粒23以规定的质量比例配合,有助于光扩散性、光源形状遮蔽性等的提高。

39.通过以上配比,可以实现940nm红外光透过率>50%,可见光雾度大于70%的扩散膜。功能层各个原料的配比实施表格如下:

40.序号无机微粒(g)无机粉体(g)有机微粒(g)稀释溶剂(g)固化剂(g)羟基丙烯酸树脂(g)550nm红外光(%)940nm红外光(%)850nm红外光(%)可见光透光率(%)可见光雾度(%)10.150.1101.51012554556.8780.5720.250.1101.5101050385685.2830.250.2101.5107.6453454.5788.1940.250.5101.5106.5382754.6990.17

41.本实用新型提供一种应用于屏下指纹模组的透红外扩散膜,扩散层包括有第一树脂层、有机微粒、无机微粒及无机粉体,通过第一树脂层将有机微粒、无机微粒及无机粉体固定在pet基材层的表面,从而使穿过功能层和pet基材层的可见光和红外光进入到扩散层中。从而利用有机微粒、无机微粒及无机粉体对可见光进行遮蔽,从而使可见光发生散射的情况,确保扩散膜具有较高的雾度,由于红外光的绕射能力较强,从而在通过有机微粒、无机微粒及无机粉体时,红外光受到较少的遮蔽,使红外光具有较好地穿透性,从而能够确保红外光穿透扩散膜的同时,最大限度的保证可见光雾度,实现lcd背光源屏下指纹。

42.最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1