眼镜片及光学眼镜的制作方法

1.本实用新型涉及光学设备领域,具体而言,涉及一种眼镜片及光学眼镜。

背景技术:

2.近视眼度数增加的主要原因是眼轴长度延长,每延长1mm增加度数3.00度。最新医学研究证实,眼球延长依赖视网膜周边离焦,按照屈光学概念,参照图1,其中10为视网膜,如其中的30所示,焦点落在视网膜前面者称为近视性离焦,如图1中的20所示,落在视网膜后面者称为远视性离焦。近视眼的视网膜中央呈近视性离焦,而视网膜周边呈远视性离焦,这种视网膜周边远视性离焦是促进近视眼度数不断增加的主要原因。

3.眼球具有依赖视网膜周边成像诱导眼球发育的特点,尤其是18岁以下青少年近视眼,如果视网膜周边成像为远视性离焦,视网膜会倾向于向像点生长,眼球长度就将延长,如果视网膜周边成像为近视性离焦,眼球就将停止延长。如果通过现代医疗方法,矫正视网膜周边远视性离焦或者人工形成视网膜周边近视性离焦,就可以阻止近视眼度数的不断增加,查明引起视网膜周边离焦原因,还可以有效预防近视眼的发生和进展。

4.对于角膜塑形镜、隐形眼镜这类与眼球运动保持同步的周边离焦控制技术而言,通常眼球的运动并不改变人眼光学系统相对于视网膜形成的周边离焦状态,因而所形成的近视化的周边离焦是稳定的。可是对于具有周边近视化离焦设计的框架眼镜,眼球的运动会导致中央凹、周边区的离焦状态发生改变。如图2所示,当眼球100处于正位视物状态时,因为镜片 200的设计结构,周边区域的屈光力大于中心区域,故而中心光线01落于视网膜上,而周边光线02、03落于视网膜前,形成近视化周边离焦,这是设计者的设计初衷,也是理想状态。

5.但是如果眼球发生了运动,相对于框架眼镜的位置发生改变,则成像如图3所示,周边光线02成为新的光学系统中的中心光线,可能会形成一定近视,而原本处于中心的01光线成为新系统中的周边光线,因为屈光力比周边要小,故而可能会形成远视性周边离焦。因此,现有的框架眼镜难以产生很好的近视控制效果。

技术实现要素:

6.本实用新型的主要目的在于提供一种眼镜片及光学眼镜,以解决现有技术中的近视控制效果不佳的问题。

7.为了实现上述目的,根据本实用新型的一个方面,提供了一种眼镜片,在眼镜片的前表面和后表面至少其一上设有多个微透镜,每个微透镜均配置为屈光力可单独设置,相邻两个微透镜之间设有具有特定结构参数的阻断结构,特定结构参数被配置为使光线发生偏折并形成视觉干扰。

8.进一步地,眼镜片包括中心区和绕中心区设置的周边区,中心区具有矫正视力屈光不正用的处方的屈光度,周边区设有多个微透镜,每个微透镜的屈光力被配置为使周边区的屈光力大于中心区的屈光力。

9.进一步地,阻断结构的宽度为大于等于0.01mm且小于等于0.20mm。

10.进一步地,阻断结构的深度为大于等于0.01mm且小于等于0.2mm。

11.进一步地,微透镜的总面积与其所在区域的面积的比值大于等于70%,或者大于等于80%,或者大于等于90%。

12.进一步地,周边区包括绕中心区设置的多个依次排布的环形区域,自眼镜片的光学中心至径向外侧,多个环形区域的屈光力逐渐增大。

13.进一步地,周边区包括绕中心区设置的多个依次排布的环形区域,任意相邻两个环形区域中,位于径向外侧的环形区域的屈光力与位于径向内侧的环形区域的屈光力的差值为大于等于0.25d。

14.进一步地,周边区包括绕中心区设置的多个依次排布的环形区域,位于同一环形区域的多个微透镜的屈光力相同。

15.进一步地,周边区的屈光力大于中心区的屈光力,且二者的差值大于等于0.5d。

16.进一步地,微透镜为三角形或四边形或六边形。

17.进一步地,微透镜的面积为大于等于0.007mm2且小于等于2.61mm2。

18.进一步地,自眼镜片的光学中心至径向外侧,多个微透镜的排列密度逐渐增加或减小。

19.进一步地,微透镜为球面或非球面透镜。

20.进一步地,眼镜片包括中心区和绕所述中心区设置的周边区,中心区的直径大于等于6mm 且小于等于20mm,或者,中心区的直径大于等于8mm且小于等于18mm。

21.根据本实用新型的另一方面,提供了一种光学眼镜,光学眼镜包括上述的眼镜片,光学眼镜为框架眼镜。

22.应用本实用新型的技术方案,当佩戴者的眼睛视物转动看向微透镜区域时会产生视觉干扰,迫使佩戴者的眼睛视中,使人眼与镜片系统一直处于居中位置,解决周边离焦设计的镜片在人眼视物转动时导致的离焦状态不稳定的问题,有利于提高周边离焦对近视的控制效果。

附图说明

23.构成本技术的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

24.图1是近视化离焦与远视化离焦的说明图;

25.图2为眼球正位时形成的近视化周边离焦的说明图;

26.图3为眼球偏位时产生离焦状态紊乱现象的说明图;

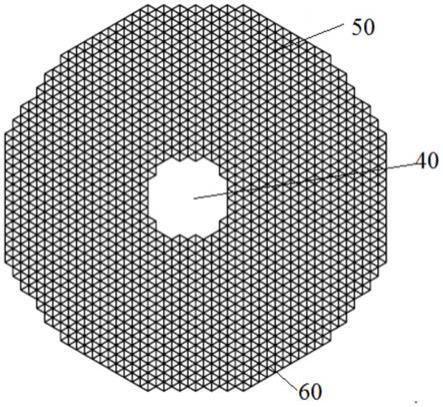

27.图4示出了本实用新型的实施例一的眼镜片的结构示意图;

28.图5示出了本实用新型的实施例二的眼镜片的结构示意图;

29.图6示出了本实用新型的实施例三的眼镜片的结构示意图;以及

30.图7示出了本实用新型的实施例的微透镜微结构示意图。

31.其中,上述附图包括以下附图标记:

32.40、中心区;50、周边区;60、微透镜阵列;70、阻断结构。

具体实施方式

33.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

34.现有技术中的一些眼镜片中,该眼镜片的特点是将光学区分为中心区和周边区,周边区由一个或多个同心圆环组成,部分圆环上具有圆形的微透镜,微透镜与其他区域的屈光力不一致从而形成周边离焦效果。上述圆形微透镜之间的间隙较大,离焦面积仅能达到70%,影响近视控制的效果。因此,需要提供一种新型的眼镜片。

35.如图4至图6所示,本实用新型提供了一种眼镜片。在眼镜片的前表面和后表面至少其一上设有多个微透镜,每个微透镜均配置为屈光力可单独设置,相邻两个微透镜之间设有具有特定结构参数的阻断结构70,特定结构参数被配置为使光线发生偏折并形成视觉干扰。

36.佩戴者佩戴上述眼镜片后,当佩戴者的眼睛视物转动看向微透镜区域时会产生视觉干扰,迫使佩戴者的眼睛视中,使人眼与镜片系统一直处于居中位置,解决周边离焦设计的镜片在人眼视物转动时导致的离焦状态不稳定的问题,有利于提高周边离焦对近视的控制效果。

37.该眼镜片包括光学区,光学区包括中心区40和绕中心区40设置的周边区50,中心区40 具有矫正视力屈光不正用的处方的屈光度,周边区50设有多个微透镜,每个微透镜被配置为屈光力可单独设置,使周边区50的屈光力大于中心区40的屈光力。

38.在上述技术方案中,通过绕中心区40设置周边区50,将眼镜片分为中心区40和周边区 50,可以对眼镜片的光学区进行分区域设置,以实现中心区40和周边区50的微透镜的焦点落点不同;在周边区50设置由多个依次排布的微透镜形成的微透镜阵列60,通过设置依次排布的微透镜的屈光力大小,使每个微透镜的屈光力均大于对应位置的视网膜的屈光力(即周边区50的微透镜阵列的微透镜的焦点在视网膜前),周边区50在整个360

°

的周向方向上均能够处于离焦状态,从而确保周向上的成像均落在佩戴者的视网膜前侧,有效进行近视控制。

39.另外,将微透镜阵列60配置为每个微透镜的屈光力均可单独设置,可以根据实际佩戴者的情况单独调整某个或者某几个特定位置的微透镜的屈光力大小,对周边区50的离焦分布进行调整,使得周边区50的屈光力大于中心区40的屈光力,从而达到矫正近视的目的;本技术的眼镜片具有较广的适用范围。

40.如图7所示,本实用新型中,该阻断结构70为凹槽,其宽度大于等于0.01mm且小于等于0.20mm,阻断结构70的深度为大于等于0.01mm且小于等于0.2mm。

41.通过上述设置,具有上述深度的阻断结构形成的空间会使光线偏折,因此,当佩戴者的眼睛看向微透镜区域时会产生视觉干扰,起到干扰镜片周边连续、清晰成像的作用,进而提高控制近视的效果;进一步地,阻断结构的宽度控制在上述0.01mm至0.20mm范围内,在与现有技术具有相同尺寸的眼镜片的情况下,本实施例的眼镜片的离焦区的面积会更大一些,从而能够更好地控制近视。

42.本实用新型的实施例中,周边区50包括绕中心区40设置的多个依次排布的环形区域,多个环形区域沿眼镜片的径向依次布置,自眼镜片的光学中心至径向外侧,多个环形区域的屈光力逐渐增大,且任意相邻两个环形区域中,位于径向外侧的环形区域的屈光力与

位于径向内侧的环形区域的屈光力的差值为大于等于0.25d。

43.这样,通过配置微透镜的屈光力,从眼镜片的径向内侧至外侧,周边区的多个环形区域的屈光力的跳跃性比较均匀,离焦量也是逐渐增加的,因而视觉成像质量更好。

44.本实用新型的实施例中,位于同一环形区域的多个微透镜的屈光力相同。这样,便于加工或布置环形区域,而且,将周边区划分为多个依次布置的环形区域,对于相同大小的眼镜片而言,这样设置后,从径向内侧至外侧,周边区的屈光力逐渐增加,因而离焦量也是逐渐增加的,可以确保视觉成像质量更好。

45.本实用新型的实施例中,周边区50的屈光力大于中心区40的屈光力,且二者的差值大于等于0.5d。本实用新型的实施例中,微透镜为三角形或四边形或六边形。采用上述形状,一方面微透镜阵列中的微透镜的排列会比较紧密;另一方面,还能保证相邻微透镜之间留有一定的阻断结构,阻断结构形成的空间会使光线偏折,因此,当佩戴者的眼睛看向微透镜区域时会产生视觉干扰,起到干扰镜片周边连续、清晰成像的作用,进而提高控制近视的效果。

46.本实用新型的实施例中,微透镜的面积为大于等于0.007mm2且小于等于2.61mm2。将微透镜的面积控制在上述范围内,一方面可以确保单位面积内的微透镜的数量较多,可以根据实际需求调整微透镜阵列的屈光力;另一方面,还能保证整个周边区具有较大的离焦面积,以更好地控制近视。

47.在与现有技术的眼镜片尺寸相同的情况下,为提高眼镜片的离焦区面积,提高近视控制效果,本实用新型的实施例中的微透镜阵列60配置为:构成微透镜阵列60的所有微透镜的总面积与微透镜阵列60所在的环形区域的面积的比值大于等于70%,或者大于等于80%,或者大于等于90%。

48.本实用新型的实施例中,微透镜阵列60包括依次布置的多个透镜组,每个透镜组包括均沿周向依次排布的多个微透镜,自眼镜片的光学中心至径向外侧,多个微透镜的排列密度逐渐增加或减小。

49.微透镜的排列密度越大,单位面积内微透镜的数量越多,微透镜屈光度可调节的范围也就越大;通过设置不同透镜组的微透镜排列密度,可以根据实际佩戴者的情况对不同方位的微透镜的屈光力进行调节,使得本产品的适用范围较广。

50.本实用新型的实施例中,微透镜为非球面透镜时,非球面透镜的非球面的面型满足如下公式:

[0051][0052]

其中,c为球面的曲率,q为非球系数,a

2i

为非球面系数。

[0053]

本实用新型的实施例中,中心区40的直径为大于等于6mm且小于等于20mm。

[0054]

优选地,中心区40的直径大于等于8mm且小于等于18mm。

[0055]

更优选地,中心区40的直径大于等于10mm且小于等于16mm。

[0056]

本实用新型还提供了一种光学眼镜,光学眼镜包括上述的眼镜片。比如,光学眼镜可以为框架眼镜,角膜塑形镜,巩膜接触镜或者人工晶状体;优选地,光学眼镜为框架眼镜。

[0057]

其中,微透镜可以通过薄膜贴片、涂层、机加工、蚀刻或者光刻等方式达成,加工方式多样化。

[0058]

本实用新型的实施例中,微透镜为球面或非球面透镜。在每个环形区域内,微透镜阵列 60中的一部分微透镜可以为球面透镜,其余部分微透镜可以为非球面的,这样,既能减少球差,实现校正轴向像差的效果,还能将加工成本控制在一定范围内。

[0059]

下面,通过不同实施例对本实用新型的方案进行说明:

[0060]

实施例一

[0061]

如图4所示,实施例一中,眼镜片的中心区40的直径为6.0mm,周边区50具有一个环形区域。环形区域由多个阵列布置的微透镜组成,微透镜的轮廓为三角形。其中,微透镜面积为0.14cm2。相邻两个微透镜之间的阻断结构的宽度为0.05mm,阻断结构的深度为10微米。中心区40的屈光力为-3.0d,构成周边区50的微透镜的屈光力为-2.0d。

[0062]

实施例二

[0063]

实施例二中,眼镜片的中心区40的直径8.0mm,周边区50具有两个环形区域。每个环形区域中的微透镜的轮廓为正方形。微透镜面积为1cm2。相邻两个微透镜之间的阻断结构的宽度为0.1mm,深度为50微米。眼镜片的中心区40的屈光力为-1.0d,靠近中心的环形区域内的微透镜的屈光力为+1.0d,离中心较远的环形区域内的微透镜的屈光力为+2.0d。

[0064]

实施例三

[0065]

实施例三中,眼镜片的中心区40的直径10.0mm,周边区50具有三个环形区域。环形区域的微透镜轮廓为六边形(如图6所示)。微透镜面积为2.61cm2。相邻两个微透镜之间的阻断结构的宽度为0.2mm,深度为100微米。眼镜片的中心区40的屈光力为-6.0d,最靠近中心的环形区域内的微透镜的屈光力为-5.5d,离中心最远的环形区域内的微透镜屈光力为-4.0d,位于中间的环形区域内的微透镜屈光力为-5.0d。

[0066]

从以上的描述中,可以看出,本实用新型上述的实施例实现了如下技术效果:眼镜片的光学区包括中心区和绕中心区设置的周边区,周边区的屈光力大于中心区的屈光力,周边区具有环形区域,环形区域设有由多个依次排布的微透镜形成的微透镜阵列,每个微透镜被配置为屈光力可单独设置,相邻两个微透镜之间具有凹槽,凹槽的宽度大于等于0.01mm且小于等于0.20mm,凹槽的深度为大于等于0.01mm且小于等于0.2mm;通过上述设置,具有上述深度的凹槽形成的空间会使光线偏折,因此,当佩戴者的眼睛看向微透镜区域时会产生视觉干扰,起到干扰镜片周边连续、清晰成像的作用,进而提高控制近视的效果;进一步地,凹槽的宽度控制在上述0.01mm至0.20mm范围内,在与现有技术具有相同尺寸的眼镜片的情况下,本实施例的眼镜片的离焦区的面积会更大一些,从而能够更好地控制近视。

[0067]

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1