近眼显示装置的制作方法

1.本技术涉及显示技术领域,具体涉及一种近眼显示装置。

背景技术:

2.ar眼镜(augmented reality goggles)通常由光学引擎(light engine)和光学组合器(optical combiner)两部分组成,其中,光学引擎作为影像系统,可以显示虚拟信息,该虚拟信息的光线可以通过光学组合器的反射进入人眼,使用户可以观察到虚拟的信息,且光学组合器在对虚拟显示信息反射成像的同时,可以对环境光线保持一定的透过率,实现用户对现实场景和虚拟信息的同时观察。然而,现有光学组合器的体积偏大,导致ar眼镜的体积偏大,便携性较差,影响用户的使用体验。

技术实现要素:

3.本技术的目的在于提出一种近眼显示装置,以解决上述问题。本技术通过以下技术方案来实现上述目的。

4.本技术实施例提供了一种近眼显示装置,包括图像发生器、折射透镜组、镜片和反射镜,图像发生器用于发出图像光;折射透镜组包括第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜,第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜沿图像发生器的出射光路依次设置,且相互不共轴;镜片设于折射透镜组的出射光路上;反射镜设于第三透镜和第四透镜之间的光路上,用于将第三透镜出射的图像光反射至第四透镜,并经第四透镜折射至镜片,镜片用于将图像光引导至人眼形成图像。

5.在一种实施方式中,镜片包括相对设置的第一内光学面和第二内光学面,第一内光学面位于第二内光学面朝向人眼的一侧,第二内光学面镀有半透半反膜,半透半反膜用于将图像光反射至人眼,半透半反膜还用于透射环境光。

6.在一种实施方式中,第四透镜与第一内光学面之间的距离d1满足:13mm《d1《25mm。

7.在一种实施方式中,反射镜与第四透镜之间的距离d2满足:2.5mm《d2《5mm。

8.在一种实施方式中,反射镜与图像发生器之间的距离小于20mm。

9.在一种实施方式中,反射镜的光轴和第四透镜的光轴相交,第四透镜的朝向反射镜的边缘与反射镜的距离大于0.2mm。

10.在一种实施方式中,第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜的倾斜量均小于30

°

;第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜的偏心量均满足关系式:c≤0.7*d,其中,c为透镜的偏心量;d为透镜直径。

11.在一种实施方式中,镜片的厚度小于或者等于3.5mm。

12.在一种实施方式中,第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜均为非球面透镜。

13.在一种实施方式中,第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜均为正光焦度透镜。

14.在一种实施方式中,反射镜与镜片之间的透镜数量小于或者等于两片。

15.在一种实施方式中,图像发生器为激光光源。

16.在一种实施方式中,近眼显示装置包括镜框和镜臂,镜臂与镜框角度连接,镜片设置于镜框,图像发生器、折射透镜组和反射镜设置于镜臂。

17.本技术实施例提供的近眼显示装置,第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜采用离轴光学系统设计,且在第三透镜和第四透镜之间的光路上设置反射镜,反射镜用于将第三透镜出射的图像光反射至第四透镜,并经第四透镜折射至镜片,实现了光路折叠,减小了近眼显示装置的体积。

附图说明

18.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

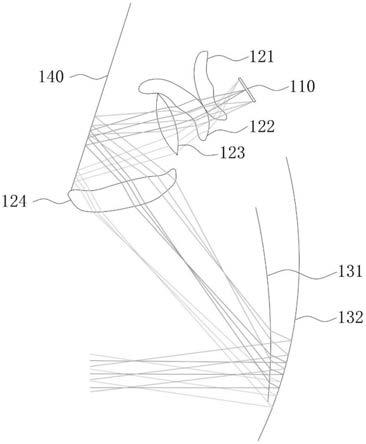

19.图1是本技术实施例提供的近眼显示装置的结构示意图。

20.图2是本技术实施例提供的近眼显示装置的光路图。

21.图3是本技术实施例提供的近眼显示装置的另一光路图。

22.图4是本技术实施例提供的近眼显示装置的调制传递函数表现图。

23.图5是本技术实施例提供的近眼显示装置的系统点列图。

24.图6是本技术实施例提供的近眼显示装置的畸变网格图。

具体实施方式

25.下面详细描述本技术的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本技术,而不能理解为对本技术的限制。

26.ar眼镜通常由光学引擎和光学组合器两部分组成,光学组合器包括birdbath光学、自由曲面、几何光波导(又称阵列光波导)以及衍射光波导技术(包括表面浮雕光栅和全息体光栅)。

27.其中,birdbath、自由曲面、阵列光波导都是基于几何光学的技术。birdbath光学以及自由曲面技术都是通过对光线的定向反射以及表面的半透半反镀膜实现光学组合器的功能,其生产成本较低,并且可以实现很大的视场角。但是,这两种技术方案难以在薄片式镜片上实现,因此基于这两种技术的产品通常难以具有普通眼镜的轻便形态。阵列光波导技术是将自由曲面的反射面做成多层反射阵列膜层,以减小产品体积,但是由于工艺难度极高,成本一直居高不小,而且由于使用了扩瞳技术,因此光学组合器的效率会比较低。

28.衍射光波导技术是基于微纳光学的技术,它利用了纳米光栅的衍射对光线的选择性定向衍射,实现了选择性波长的成像。衍射光波导技术多采用具有表面浮雕结构的光栅或者全息体光栅,但是依然存在一定问题。对于表面浮雕光栅来说,传统的矩形光栅虽然加工工艺成熟,可量产型好,但是会带来光效利用率的问题。这是因为光栅结构虽然通过精细设计,在某一衍射级次上实现高衍射率,但是由于对称性,会损失掉对称衍射级的部分光线。为避免光效的浪费,多采用表面倾斜或者三角形的闪耀光栅,以实现对光的定向衍射和

高光效利用率,但是这种光栅结构的生产工艺成本极高。对于全息体光栅来说,由于材料和结构的限制,能实现的折射率调制比较有限,使其在可视角、光效率和清晰度上依然落后于表面浮雕光栅,并且制备工艺也存在成本高、难量产的问题。另外,基于衍射光学技术的光学组合器,由于其对波长衍射角度的高度选择性,极易造成色散现象,对工艺精度要求极高,也进一步造成了该技术成本的提高。因此,基于衍射光波导技术的ar眼镜价格较高,居高不下的价格使得这类ar眼镜难以走进普通消费者。

29.综上,目前市面上基于几何光学架构的ar眼镜有着体积偏大,不能做到极致便携的问题,而基于衍射光波导技术的ar眼镜有着工艺难度大、色散严重、分辨率低等缺点。

30.有鉴于此,本技术实施例提供了一种基于几何光学架构的近眼显示装置,包括相互不共轴的第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜,且第三透镜和第四透镜之间的光路上设置有反射镜,反射镜用于将第三透镜出射的图像光反射至第四透镜,并经第四透镜折射至镜片,实现了光路折叠,减小了近眼显示装置的体积,有效解决了基于几何光学架构的ar眼镜体积大的缺点。

31.为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

32.请参阅图1和图2,本技术实施例提供的近眼显示装置100包括图像发生器110、折射透镜组120、镜片130和反射镜140,图像发生器110用于发出图像光;折射透镜组120包括第一透镜121、第二透镜122、第三透镜123和第四透镜124,第一透镜121、第二透镜122、第三透镜123和第四透镜124沿图像发生器110的出射光路依次设置,且相互不共轴,也即第一透镜121、第二透镜122、第三透镜123和第四透镜124中任意相邻的两个透镜均不共轴;镜片130设于折射透镜组120的出射光路上;反射镜140设于第三透镜123和第四透镜124之间的光路上,用于将第三透镜123出射的图像光反射至第四透镜124,并经第四透镜124折射至镜片130,镜片130用于将图像光引导至人眼形成图像。

33.本技术实施例提供的第一透镜121、第二透镜122、第三透镜123和第四透镜124之间相互不共轴,也即折射透镜组120采用离轴设计,使得出瞳直径以及出瞳距离较大,同时,第三透镜123和第四透镜124之间的光路上设置反射镜140,反射镜140用于将第三透镜123出射的图像光反射至第四透镜124,并经第四透镜124折射至镜片130,实现了光路折叠,使得折射透镜组120、反射镜140和镜片130组成的光学系统更加紧凑,从而能够减小近眼显示装置100的体积。

34.在一些实施例中,近眼显示装置100可以包括镜框151和镜臂152,镜臂152与镜框151角度连接,镜片130设置于镜框151,图像发生器110、折射透镜组120和反射镜140设置于镜臂152。本实施例提供的光学设计能够使得镜框151的最大厚度小于或者等于3.5mm,镜臂152的最大厚度小于或者等于6mm,厚度较小。

35.本实施例中,镜臂152的数量为两个,两个镜臂152相对设置,且分别固定连接于镜框151的长度方向两端,每个镜臂152均可与镜框151相互垂直。镜片130包括两个,两个镜片130均固定于镜框151,且沿镜框151的长度方向间隔排布,以分别对应于人体的左右眼。同样的,折射透镜组120和反射镜140均包括两组,分别设置于两个镜臂152。近眼显示装置100

还可以包括两条镜腿153,两条镜腿153分别可转动地连接于两条镜臂152。

36.在一些实施例中,反射镜140与镜片130之间的透镜数量小于或者等于两片,以避免出现透镜遮挡人眼视线的问题。例如,反射镜140与镜片130之间仅设有第四透镜124;或者,折射透镜组120还包括第五透镜,第五透镜设置于第四透镜124和镜片130之间的光路上。

37.在一些实施例中,图像发生器110为dlp(digital light processing,数字光处理技术)等激光光源,从而使得近眼显示装置100具备方向性好、高亮度、窄波长带宽、能效高等优点。

38.在其他一些实施例中,图像发生器110也可以为micro-led(微型发光二极管)或者micro-oled(微型有机发光二极管)等自发光的显示器,或者为带背光的lcd(液晶显示器)。

39.请参阅图2和图3,在一些实施例中,镜片130包括相对设置的第一内光学面131和第二内光学面132,第一内光学面131位于第二内光学面132朝向人眼的一侧,第二内光学面132镀有半透半反膜,第四透镜124出射的图像光经第一内光学面131入射至第二内光学面132上的半透半反膜,半透半反膜用于将图像光反射至人眼形成图像,还用于将环境光透射至人眼,以实现用户对现实场景和虚拟信息的同时观察。

40.本实施例中,近眼显示装置100为ar眼镜。半透半反膜的面型可以为非球面,也可以为球面。半透半反膜可以通过偏振选择镀膜、倒膜共振或者离散式镀反射膜的方式实现。镜片130的折射率可以为1.716,镜片130可以为树脂镜片等塑料镜片,通过改变塑料镜片的成分可以使得镜片130具有消色差作用,从而使得近眼显示装置100支持显示rgb三种颜色。

41.在一些实施例中,第一透镜121、第二透镜122、第三透镜123和第四透镜124的倾斜量均小于30

°

,其中,倾斜量是指第一透镜121、第二透镜122、第三透镜123和第四透镜124相对于系统光轴的倾斜角度。进一步地,第一透镜121、第二透镜122、第三透镜123和第四透镜124的偏心量均满足关系式:c≤0.7*d,其中,c为透镜的偏心量;d为透镜直径。由此,可以提高折射透镜组120的可制造性和可装配性。

42.在一些实施例中,第一透镜121、第二透镜122、第三透镜123和第四透镜124均为正光焦度透镜,能够用于对投影画面进行放大。

43.在一些实施例中,第一透镜121、第二透镜122、第三透镜123和第四透镜124均为非球面透镜,本实施例通过4片非球面透镜可以提高近眼显示装置100的分辨率,若要进一步提高分辨率,折射透镜组120也可以包括五片或者五片以上的透镜。非球面透镜可以通过冷加工或者注塑成型的方式制成,其中,注塑成型相较于冷加工能够节省量产成本。在其他一些实施例中,第一透镜121、第二透镜122、第三透镜123和第四透镜124也可以均为球面透镜,球面透镜可以通过研磨的方式制成。当然,第一透镜121、第二透镜122、第三透镜123和第四透镜124中也可以部分为非球面透镜,部分为球面透镜。

44.第四透镜124与第一内光学面131之间的距离d1满足:13mm《d1《25mm,其中,d1具体是指第四透镜124的出光面的中心和第一内光学面131的中心之间的距离。反射镜140与第四透镜124之间的距离d2满足:2.5mm《d2《5mm,其中,d2具体是指反射镜140的反射面中心与第四透镜124入光面的中心之间的距离。反射镜140的光轴和第四透镜124的光轴相交,第四透镜124的朝向反射镜140的边缘与反射镜140的距离大于0.2mm。在以上条件的控制下,使得近眼显示装置100的离轴光学系统满足结构合理性以及轻小性。

45.进一步地,反射镜140与图像发生器110之间的距离小于20mm,其中,反射镜140与图像发生器110之间的距离具体是指反射镜140的反射面中心与图像发生器110的出光面中心之间的距离,以使得近眼显示装置100的整体形态更加美观。

46.以第一透镜121、第二透镜122、第三透镜123和第四透镜124为非球面折射透镜,第二内光学面132为非球面为例。本技术实施例提供的近眼显示装置100中,镜片130的厚度小于3.5mm,近眼显示装置100的fov(视场角)达到20

°

,分辨率在540p,eye box的直径为4mm,接近人体的瞳孔尺寸。其中,eye box是指近眼显示装置100和人体眼球之间的一块锥形区域,也是显示内容最清晰的区域。

47.在本实施例中,近眼显示装置100的各个光学面的设计参数如下表1所示,各个光学面的空间姿态参数如下表2所示,第一透镜121的物侧面和像侧面的非球面参数如下表3和表4所示,第二透镜122的物侧面和像侧面的非球面参数如下表5和表6所示,第三透镜123的物侧面和像侧面的非球面参数如下表7和表8所示,第四透镜124的物侧面和像侧面的非球面参数如下表9和表10所示,第二内光学面132的非球面参数如下表11所示。其中,第一透镜121、第二透镜122、第三透镜123和第四透镜124的物侧面为图像光的出射面,像侧面为图像光的入射面。

[0048][0049]

表1:各个光学面的设计参数表

[0050]

[0051][0052]

表2:各个光学面的空间姿态参数表

[0053]

参数值半径-922.133016二次曲面常数(k)-44.0000004阶系数(a)0.0033176阶系数(b)-0.0001838阶系数(c)0.00000810阶系数(d)-9.359725e-00812阶系数(e)-1.439267e-00914阶系数(f)-1.669955e-01116阶系数(g)7.227684e-01318阶系数(h)4.078899e-01420阶系数(j)-1.285712e-016

[0054]

表3:第一透镜121的物侧面(表1的第14面)的非球面参数表

[0055]

参数值半径-3.152004e-015二次曲面常数(k)-44.0000004阶系数(a)-0.0005666阶系数(b)0.0004468阶系数(c)-0.00002910阶系数(d)9.848592e-00712阶系数(e)1.189588e-00914阶系数(f)-3.364843e-01016阶系数(g)-2.417562e-01118阶系数(h)-6.137003e-01320阶系数(j)5.975365e-014

[0056]

表4:第一透镜121的像侧面(表1的第15面)的非球面参数表

[0057][0058][0059]

表5:第二透镜122的物侧面(表1的第12面)的非球面参数表

[0060]

参数值半径-21.333610二次曲面常数(k)9.3957024阶系数(a)-0.0001046阶系数(b)-0.0000308阶系数(c)-9.914278e-00710阶系数(d)2.617489e-00812阶系数(e)-0.00000014阶系数(f)-0.00000016阶系数(g)-0.00000018阶系数(h)-0.00000020阶系数(j)-0.000000

[0061]

表6:第二透镜122的像侧面(表1的第13面)的非球面参数表

[0062]

参数值半径7.1537669二次曲面常数(k)-0.2204544阶系数(a)-0.0000046阶系数(b)-0.0000838阶系数(c)0.00000310阶系数(d)-7.616155e-00812阶系数(e)-0.00000014阶系数(f)-0.00000016阶系数(g)-0.00000018阶系数(h)-0.00000020阶系数(j)-0.000000

[0063]

表7:第三透镜123的物侧面(表1的第10面)的非球面参数表

[0064][0065][0066]

表8:第三透镜123的像侧面(表1的第11面)的非球面参数表

[0067]

参数值半径-93.908130二次曲面常数(k)46.0124114阶系数(a)-0.0002856阶系数(b)-0.0000088阶系数(c)1.902259e-00710阶系数(d)-2.412075e-00912阶系数(e)2.620170e-01314阶系数(f)1.097520e-01316阶系数(g)1.141638e-01518阶系数(h)-3.754653e-01820阶系数(j)-5.801392e-019

[0068]

表9:第四透镜124的物侧面(表1的第7面)的非球面参数表

[0069]

参数值半径27.098940二次曲面常数(k)-44.0000004阶系数(a)0.0000166阶系数(b)-0.0000158阶系数(c)3.352707e-00710阶系数(d)-1.074092e-00912阶系数(e)-4.521405e-01114阶系数(f)-5.076788e-01316阶系数(g)-7.810036e-01618阶系数(h)1.333234e-01620阶系数(j)1.019331e-018

[0070]

表10:第四透镜124的像侧面(表1的第8面)的非球面参数表

[0071][0072][0073]

表11:第二内光学面132(表1的第3面)的非球面参数表

[0074]

下面通过具体实验对近眼显示装置100的光学性能进行验证说明。

[0075]

近眼显示装置100的调制传递函数(modulation transfer function,mtf)表现图如图4所示,图中,纵坐标代表调制传递函数值,横坐标代表空间频率,单位cycles/mm(周期每毫米)。从图4可以看出近眼显示装置100的综合解像水平较高。

[0076]

近眼显示装置100的系统点列图如图5所示,从图中可以看出,各视场下的点列图平均弥散斑半径较小,像质好,能够满足540p的解像要求。

[0077]

近眼显示装置100的畸变网格如图6所示,图中,横坐标表示水平视场角范围,纵坐标表示竖直视场角范围,从图6可以看出,近眼显示装置100的畸变控制较佳。

[0078]

以上所述,仅是本技术的较佳实施例而已,并非对本技术作任何形式上的限制,虽然本技术已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本技术,任何本领域技术人员,在不脱离本技术技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本技术技术方案内容,依据本技术的技术实质对以上实施例所作的任何简介修改、等同变化与修饰,均仍属于本技术技术方案的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1