一种自适应吸盘装置的制作方法

1.本实用新型涉及直写式曝光技术领域,尤其是涉及一种自适应吸盘装置。

背景技术:

2.直写式曝光是利用数字光处理技术在工件(如晶圆、印刷电路板等)表面曝光形成电路图形的一种直接成像技术,相较于掩模式曝光效率显著提高,且成本优势明显,能够满足芯片、半导体器件以及印刷电路板等多种产品的加工需求。

3.在对工件进行曝光时,需要使用吸盘对其进行吸附以使工件的处理更为可靠。吸盘的吸附原理是通过从内部腔体抽真空而在表面吸附孔附近形成负压,从而使工件被吸住贴附到吸盘表面。有吸附孔的区域通常称为吸附区域。通常吸盘的吸附区域尺寸是基于最大尺寸工件而设计,而实际的曝光应用中,各类工件的尺寸大小不一,当工件尺寸小于吸附区域尺寸时,会存在漏气破真空现象,导致吸附力不足。为解决这一问题,现有技术是人为的将裸露的吸附区域(未被工件覆盖的区域)的气孔堵上,例如用胶带、薄板贴封到裸露的吸附区域,这种方式费时费力。此外,还出现将吸盘划分为几个区域,对工件未覆盖到的区域不进行抽真空,但由于区域划分并不能符合任意尺寸的工件,仍然存在工件仅覆盖到某一区域的一部分,相对整体抽真空而言,结果仅是减弱了漏气,并不能完全避免漏气。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种自适应吸盘装置,以弥补上述现有技术的不足。为此,本实用新型采用如下的技术方案:

5.一种自适应吸盘装置,包括:上壳体、下壳体、气路组件和真空抽取装置,所述上壳体和所述下壳体以对接形式可拆卸安装,所述上壳体设置有若干连通吸气孔,所述下壳体具有凹部,所述凹部内设有若干抽气孔,所述下壳体对接安装到所述上壳体时形成密闭空腔,所述若干抽气孔位于所述密闭空腔并通过所述气路组件连接至所述真空抽取装置,所述自适应吸盘装置设有常吸区域和自适应区域,位于所述自适应区域内的连通吸气孔内均安装有阻气阀模块。

6.优选地,所述阻气阀模块包括阀座、弹性元件和阻气元件。

7.优选地,所述阀座上设有通孔,所述阀座通过螺纹连接安装于连通吸气孔内,所述弹性元件安装于所述阀座上,所述阻气元件通过所述弹性元件悬浮在所述阀座的通孔上方。

8.优选地,所述阻气元件与所述弹性元件固定为一体或所述阻气元件单独放置于所述阻气元件弹性元件上。

9.优选地,所述阻气元件的顶部在水平面内的横截面积小于中部或底部的横截面积,所述中部或所述底部的横截面积大于所述通孔的横截面积。

10.优选地,所述凹部内还设有若干凸台,所述若干凸台顶部与所述下壳体的边缘齐平或略低于所述下壳体的边缘,所述若干抽气孔分布于所述若干凸台之间。

11.优选地,所述若干凸台呈阵列排布,所述若干连通吸气孔呈阵列排布,所述若干连通吸气孔在水平面内的投影间隔分布于所述若干凸台之间。

12.优选地,所述下壳体上对应于所述常吸区域和所述自适应区域的两片区域通过隔断筋分开,所述密闭空腔由所述隔断筋分隔为常吸空腔和自适应空腔,所述若干抽气孔分布于所述常吸空腔和所述自适应空腔,所述常吸空腔内的抽气孔横截面积小于凸台的横截面积,所述自适应空腔内的抽气孔横截面积大于凸台面积,所述常吸空腔内的抽气孔数量远大于所述自适应空腔内的抽气孔数量。

13.优选地,所述若干连通吸气孔分为上段和下段,连通吸气孔的上段孔径大于下段孔径,连通吸气孔的上段安放有过滤元件。

14.优选地,所述自适应吸盘装置还包括吸盘垫,所述吸盘垫可拆卸的安装于所述上壳体的上表面,所述吸盘垫上分布有若干吸附孔,所述若干吸附孔与所述若干连通吸气孔一一对应。

15.与现有技术相比,本实用新型提出的吸盘装置通过设置自适应区域,能够完成对不同尺寸工件的稳定吸附,具体是通过设置阻气模块以保证被工件覆盖到的吸附孔产生吸附力,而未被工件覆盖到的吸附孔不会产生吸力,也不会产生漏气问题;并通过设置常吸区域来实现最小尺寸工件的吸附,尽可能减少阻气模块的应用,保证吸盘装置在功能完备的情况下成本最低。

附图说明

16.图1为示例性自适应吸盘拆分视图。

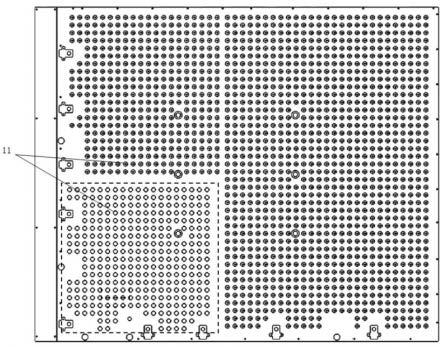

17.图2为示例性上壳体俯视图。

18.图3为示例性下壳体轴测图。

19.图4为示例性阻气模块示意图。

具体实施方式

20.为使本实用新型的技术方案更加清楚明了,下面将结合附图来描述本实用新型的实施例。应当理解的是,对实施方式的具体说明仅用于示教本领域技术人员如何实施本实用新型,而不是用于穷举本实用新型的所有可行方式,更不是用于限制本实用新型的具体实施范围。

21.需要说明的是,以下实施例中的术语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”、“下”“中间”等指示的方位或方向均是基于附图所示以描述本实用新型,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造、安装及操作、或以沿特定的方向运动,因此不能理解为对本实用新型的限制。在本实施例的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

22.参考图1-3,本实用新型提出的自适应吸盘装置包括上壳体1、下壳体2、气路组件以及真空抽取装置(图中未示出),上壳体1和下壳体2以对接形式可拆卸安装,上壳体1设置有若干连通吸气孔11,下壳体具有凹部21,凹部21内设有若干抽气孔22,下壳体2对接安装到上壳体1时形成密闭空腔,若干抽气孔22位于密闭空腔并通过气路组件连接至真空抽取装置。优选地,下壳体2的凹部21内还设有若干凸台23,若干凸台23位于密闭空腔,若干凸台

23的顶部与下壳体2的边缘齐平或略低于下壳体的边缘,若干抽气孔22分布于若干凸台23之间,通过设置若干凸台23可减少密闭空腔内的空气,便于提高抽真空的速度。进一步地,上壳体1下表面外周与下壳体2上表面的外周还设有相对应的密封槽(图中未示出),密封槽内安装有软质密封件,上壳体与下壳体对接安装时通过软质密封件提高密闭空腔的封闭性。

23.进一步地,自适应吸盘装置的吸附区域分为常吸区域和自适应区域,常吸区域为图2中虚线框内的区域,其他区域为自适应区域。当真空抽取装置进行抽真空时,常吸区域内的所有连通吸气孔处均会产生吸力,自适应区域的连通吸气孔处根据是否被工件覆盖而产生吸力,具体为:被工件覆盖到的区域内的连通吸气孔处存在吸力,而裸露的连通吸气孔处无吸力。优选地,常吸区域的尺寸由工件的最小尺寸确定,以常吸区域面积等于或略大于最小尺寸工件的覆盖面积为佳。以下具体说明自适应吸附的实现方式:位于自适应区域内的连通吸气孔内均安装有阻气阀模块,阻气阀模块12包括阀座121、弹性元件122和阻气元件123,阀座121上设有通孔1211,阀座121通过螺纹连接安装于连通吸气孔11内,弹性元件122安装于阀座121上或连通吸气孔11内,阻气元件123通过弹性元件122悬浮在阀座121的通孔上方。其中,阻气元件123可与弹性元件122固定为一体,亦可单独放置于弹性元件122上。进一步地,阻气元件123悬浮于通孔上方时,顶部在水平面内的横截面积小于中部或底部的横截面积,用以改变气流的流向和/或流速,并且中部或底部的横截面积大于通孔的横截面积,以保证阻气元件123能够完全密封住通孔。优选地,如图4-a示出,阻气元件123可以为球体,球体直径大于通孔直径。作为替换的,如图4-b示出阻气元件123还可以为圆台,圆台底部直径大于通孔直径,圆台安置于弹性元件上,圆台底部的直径大于通孔直径;作为替换地,如图4-c所示,可将圆台仅保留顶部和底部以及中间连接部,或者为了增加稳定性,在其下方设置导向部。当真空抽取装置开始抽气时,自适应区域内被工件覆盖到的连通吸气孔内的阻气元件会悬浮于阀座的通孔上,被覆盖的连通吸气孔处则持续产生吸力,而未被工件覆盖到的连通吸气孔内的阻气元件会被吸附于阀座上从而堵住阀座的通孔,因此该部分连通吸气孔处就不会产生吸力,也就有效的解决了未被覆盖区域的漏气问题。

24.在一个实施方式中,若干凸台23呈阵列排布,若干连通吸气孔11呈阵列排布,若干连通吸气孔11在水平面内的投影间隔分布于若干凸台23之间,保证上壳体1与下壳体2对接安装时,各阻气阀模块12的阀座121底部不会与凸台23干涉。

25.在一个实施方式中,下壳体2上对应于常吸区域与自适应区域的两片区域通过隔断筋24分开。密闭空腔由隔断筋24分隔为常吸空腔和自适应空腔,若干抽气孔22分布于常吸空腔和自适应空腔。优选地,常吸空腔内的抽气孔221横截面积小于凸台23的横截面积,自适应空腔内的抽气孔222横截面积大于凸台23的横截面积,常吸空腔内的抽气孔221数量远大于自适应空腔内的抽气孔222数量。由此,既保证常吸区域的抽真空均匀稳定,还能够尽可能降低下壳体的制造复杂度。

26.在一个优选的实施方式中,连通吸气孔11为台阶孔,分为上段和下段,阀座121通过螺纹连接安装于自适应区域内的连通吸气孔11的下段,进一步地,连通吸气孔的上段孔径大于下段孔径,连通吸气孔11的上段安放有过滤元件13,用于过滤杂质,避免污染或损坏真空抽取装置。

27.在一个优选的实施方式中,如图1所示,自适应吸盘装置还包括吸盘垫3,吸盘垫3

可拆卸的安装于上壳体1的上表面,吸盘垫3表面处理方式不同于上壳体1和下壳体2的表面处理方式,工件可直接放置于吸盘垫3。吸盘垫3上分布有若干吸附孔31,若干吸附孔31与若干连通吸气孔11一一对应。当真空抽取装置运行时,通过气路组件从抽气孔22处吸取密闭空腔内的空气,进一步通过连通孔吸气孔11以及对应的吸附孔31抽走吸盘垫表面附近的空气从而产生负压吸力。

28.最后需要指出,由于文字表达的有限性,上述实施例仅是示例性的,并非穷尽性的,本实用新型并不限于所披露的各实施方式,在不偏离上述实施例的范围和精神的情况下,对于本领域的技术人员来说还可以作若干改进和修饰,这些改进和修饰在没有做出创造性劳动的前提下也应视为本实用新型的保护范围。因此本实用新型的保护范围应以权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1