成像透镜组、成像镜头模块、相机模块与电子装置的制作方法

1.本实用新型是关于一种成像透镜组、成像镜头模块与相机模块,且特别是一种应用在电子装置上的小型化成像透镜组、成像镜头模块与相机模块。

背景技术:

2.近年来,相机模块发展快速,已充斥在现代人的生活中,并且广泛地应用在各种领域,例如装载在可携式电子装置、头戴装置、车辆工具等,而相机模块及电子感光元件也随之蓬勃发展。但随着科技愈来愈进步,使用者对于相机模块的品质要求也愈来愈高。因此,发展一种可提升透镜元件的尺寸精度及离型良率的成像镜头模块遂成为产业上重要且急欲解决的问题。

技术实现要素:

3.本实用新型提供一种成像透镜组、成像镜头模块、相机模块与电子装置,透过仅在透镜元件的一面设置环形标记结构,且另一面设置圆弧部,可有效减少透镜元件内部非必要光线的反射,同时可避免当透镜元件的物侧面与像侧面皆设置环形标记结构时,非必要光线过度反射的可能性。借此,可提升透镜元件的尺寸精度及离型良率。

4.依据本实用新型一实施方式提供一种成像透镜组,其具有一光轴并包含至少一透镜元件。透镜元件包含一光学有效区及一外周部。光轴通过光学有效区,且外周部围绕于光学有效区。外周部包含一物侧面、一像侧面、一外周面、一环形标记结构及至少一圆弧部。物侧面朝向一物侧,像侧面朝向一像侧,且像侧面相对应于物侧面。外周面连接物侧面与像侧面。环形标记结构设置于物侧面与像侧面中一者,且环形标记结构为一环形尖端凸起结构并环绕于光轴。圆弧部设置于物侧面与像侧面中另一者,且圆弧部为一环形凸弧。环形标记结构至光轴的垂直距离为dm,圆弧部至光轴的垂直距离为da,圆弧部的曲率半径为ra,其满足下列条件:0.82《da/dm《1.18;及0.025mm≤ra≤0.5mm。

5.依据前段所述实施方式的成像透镜组,其中透镜元件可为射出成型制成,且可还包含至少一注料痕,注料痕设置于外周面上。

6.依据前段所述实施方式的成像透镜组,其中环形标记结构沿垂直于光轴的一方向至注料痕的距离为t,其可满足下列条件:t≤0.4mm。

7.依据前段所述实施方式的成像透镜组,其中圆弧部的曲率半径为ra,其可满足下列条件:0.035mm≤ra≤0.45mm。

8.依据前段所述实施方式的成像透镜组,其中环形标记结构至光轴的垂直距离为dm,外周面的最大半径为ds,其可满足下列条件:0.7《dm/ds《1.0。

9.依据前段所述实施方式的成像透镜组,其中光学有效区可包含一物侧光学面及一像侧光学面。物侧光学面朝向物侧,像侧光学面朝向像侧,其中物侧光学面与像侧光学面中至少一者为一光学非球面。

10.依据前段所述实施方式的成像透镜组,其中环形标记结构的凸起高度为h,其可满

足下列条件:0.0025mm≤h≤0.1mm。

11.依据本实用新型一实施方式提供一种成像镜头模块,包含一镜筒及一成像透镜组。镜筒具有多个内表面,且形成一内部空间。成像透镜组设置于镜筒的内部空间,具有一光轴且包含至少一透镜元件。透镜元件包含一光学有效区及一外周部。光轴通过光学有效区,且外周部围绕于光学有效区。外周部包含一物侧面、一像侧面、一外周面、一环形标记结构及至少一圆弧部。物侧面朝向一物侧,像侧面朝向一像侧,且像侧面相对应于物侧面。外周面连接物侧面与像侧面,且与镜筒的内表面中一者实体接触。环形标记结构仅设置于像侧面,且环形标记结构为一环形尖端凸起结构并环绕于光轴。圆弧部设置于物侧面,且圆弧部为一环形凸弧。环形标记结构至光轴的垂直距离为dm,圆弧部至光轴的垂直距离为da,圆弧部的曲率半径为ra,其满足下列条件:0.75《da/dm《1.25;及0.025mm≤ra≤0.5mm。

12.依据前段所述实施方式的成像镜头模块,其中透镜元件的物侧面可包含一轴向对正结构,其用以与相邻的另一透镜元件承靠并且中心对正。

13.依据前段所述实施方式的成像镜头模块,其中透镜元件的像侧面可包含一轴向对正结构,其用以与相邻的另一透镜元件承靠并且中心对正。

14.依据前段所述实施方式的成像镜头模块,其中圆弧部的曲率半径为ra,其可满足下列条件:0.035mm≤ra≤0.45mm。

15.依据前段所述实施方式的成像镜头模块,其中环形标记结构至光轴的垂直距离为dm,外周面的最大半径为ds,其可满足下列条件:0.8《dm/ds《1.0。

16.依据前段所述实施方式的成像镜头模块,其中外周面与前述内表面中一者接触的区域沿平行于光轴的一方向的长度为l,其可满足下列条件:l《0.1mm。

17.依据前段所述实施方式的成像镜头模块,其中光学有效区可包含一物侧光学面及一像侧光学面。物侧光学面朝向物侧,像侧光学面朝向像侧,其中物侧光学面与像侧光学面中至少一者为一光学非球面。

18.依据前段所述实施方式的成像镜头模块,其中环形标记结构至光轴的垂直距离为dm,像侧光学面的最大半径为di,其可满足下列条件:0.3《di/dm《0.8。

19.依据前段所述实施方式的成像镜头模块,其中环形标记结构的凸起高度为h,其可满足下列条件:0.0025mm≤h≤0.1mm。

20.依据本实用新型一实施方式提供一种相机模块,包含前述实施方式的成像镜头模块及一电子感光元件,其设置于成像镜头模块的一成像面。

21.依据本实用新型一实施方式提供一种电子装置,包含前述实施方式的相机模块。

附图说明

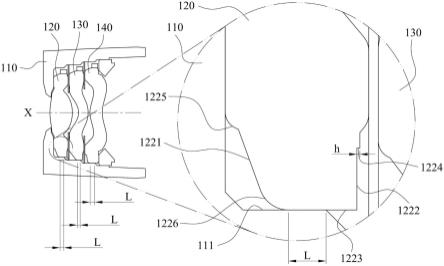

22.图1a绘示依照本实用新型第一实施例中成像镜头模块的立体示意图;

23.图1b绘示依照图1a第一实施例中成像镜头模块的爆炸示意图;

24.图1c绘示依照图1a第一实施例中成像镜头模块的部分剖视图;

25.图1d绘示依照本实用新型第一实施例中成像镜头模块的示意图;

26.图1e绘示依照图1d第一实施例中第一透镜元件的示意图;

27.图1f绘示依照图1e第一实施例中第一透镜元件的参数示意图;

28.图1g绘示依照图1a第一实施例中成像镜头模块的另一示意图;

29.图1h绘示依照图1g第一实施例中第二透镜元件的参数示意图;

30.图1i绘示依照图1a第一实施例中成像镜头模块的又一示意图;

31.图1j绘示依照图1i第一实施例中第三透镜元件的参数示意图;

32.图2a绘示依照本实用新型第二实施例中成像镜头模块的示意图;

33.图2b绘示依照图2a第二实施例中第一透镜元件的参数示意图;

34.图2c绘示依照图2a第二实施例中成像镜头模块的另一示意图;

35.图2d绘示依照图2c第二实施例中第二透镜元件的参数示意图;

36.图2e绘示依照图2a第二实施例中成像镜头模块的又一示意图;

37.图2f绘示依照图2e第二实施例中第三透镜元件的参数示意图;

38.图3a绘示依照本实用新型第三实施例中电子装置的示意图;

39.图3b绘示图3a第三实施例中电子装置的另一示意图;

40.图3c绘示依照图3a第三实施例中超广角相机模块拍摄的影像示意图;

41.图3d绘示依照图3a第三实施例中高像素相机模块拍摄的影像示意图;

42.图3e绘示依照图3a第三实施方式中摄远相机模块拍摄的影像示意图;

43.图4绘示依照本实用新型第四实施例中电子装置的示意图;

44.图5a绘示依照本实用新型第五实施例的车辆工具的示意图;

45.图5b绘示依照图5a第五实施例的车辆工具的上视图;

46.图5c绘示依照图5b第五实施例的车辆工具的局部放大示意图;以及

47.图5d绘示依照图5a第五实施例的车辆工具的另一示意图。

48.【符号说明】

49.10,20:电子装置

50.11:使用者界面

51.12,21:超广角相机模块

52.13,23:高像素相机模块

53.14,24:摄远相机模块

54.22:广角相机模块

55.25:tof模块

56.26:闪光灯模块

57.30:车辆工具

58.31:相机模块

59.100,200:成像镜头模块

60.110,210:镜筒

61.111,211:内表面

62.120,220:第一透镜元件

63.121,131,141,221,231,241:光学有效区

64.1211,1311,1411,2211,2311,2411:物侧光学面

65.1212,1312,1412,2212,2312,2412:像侧光学面

66.122,222,232,242:外周部

67.1221,1321,1421:物侧面

68.1222,1322,1422:像侧面

69.1223,1323,1423,2223,2323,2423:外周面

70.1224,1324,1424,2224,2324,2424:环形标记结构

71.1225,1226,1325,1326,1425,1426,2225,2226,2325,2326,2425,2426:圆弧部

72.123,133,143,223,233,243:注料痕

73.130,230:第二透镜元件

74.140,240:第三透镜元件

75.150,270:遮光元件

76.160,280:止挡环

77.2227,2327,2427:斜面

78.2228,2328,2428:平面

79.250,260:光学透镜

80.θ:视角

81.da:圆弧部至光轴的垂直距离

82.di:像侧光学面的最大半径

83.dm:环形标记结构至光轴的垂直距离

84.ds:外周面的最大半径

85.h:环形标记结构的凸起高度

86.l:外周面与内表面接触的区域沿平行于光轴的方向的长度

87.s1,s2,s3,s4:外部空间信息

88.t:环形标记结构沿垂直于光轴的方向至注料痕的距离

89.x:光轴

具体实施方式

90.本实用新型提供一种成像透镜组,具有一光轴,其包含至少一透镜元件。透镜元件包含一光学有效区及一外周部。光轴通过光学有效区,且外周部围绕于光学有效区。外周部包含一物侧面、一像侧面、一外周面、一环形标记结构及至少一圆弧部。物侧面朝向一物侧,像侧面朝向一像侧,且像侧面相对应于物侧面。外周面连接物侧面与像侧面。环形标记结构设置于物侧面与像侧面中一者,且环形标记结构为一环形尖端凸起结构并环绕于光轴。圆弧部设置于物侧面与像侧面中另一者,且圆弧部为一环形凸弧。环形标记结构至光轴的垂直距离为dm,圆弧部至光轴的垂直距离为da,圆弧部的曲率半径为ra,其满足下列条件:0.82《da/dm《1.18;及0.025mm≤ra≤0.5mm。

91.透过将环形标记结构仅设置于透镜元件的一面,且在其对应面设置圆弧部,可有效减少透镜元件内部非必要光线的反射,同时可避免当透镜元件的物侧面与像侧面皆设置环形标记结构时,非必要光线过度反射的可能性。借此,透过在透镜元件的单侧设置环形标记结构且在另一侧设置圆弧部,可提升透镜元件的尺寸精度及离型良率。

92.再者,环形标记结构可用以提供透镜元件的定位,借以提供补正制造公差的功效。

93.具体而言,环形标记结构可设置于像侧面,且圆弧部设置于物侧面。环形标记结构可以是由模具拆模时形成的阶差、一完整的圆环,或是具有切边的环,但本实用新型不以此

为限。进一步来说,环形标记结构于横截面上可具有一夹角,其中夹角介于80度至100度之间,在本实施方式中,夹角为90度,但本实用新型不以此为限。另外,环形标记结构为一环形尖端凸起结构,其可具有较锋利的末端;具体而言,其末端的曲率半径(rm)可小于0.025mm。

94.透镜元件可为射出成型制成,且可还包含至少一注料痕,其中注料痕设置于外周面上。借此,可提供高精度且小型化的精密透镜元件。

95.当环形标记结构沿垂直于光轴的一方向至注料痕的距离为t,其可满足下列条件:t≤0.4mm。借此,可提高在量产阶段时的制造效率。

96.当圆弧部的曲率半径为ra,其可满足下列条件:0.035mm≤ra≤0.45mm。借此,可降低透镜元件与模具沾粘的机率,且有利于离型阶段的品质控管。

97.当环形标记结构至光轴的垂直距离为dm,外周面的最大半径为ds,其可满足下列条件:0.7《dm/ds《1.0。再者,其可满足下列条件:0.8《dm/ds《1.0。借此,可提高光学有效区二侧的同轴度。

98.光学有效区可包含一物侧光学面及一像侧光学面。物侧光学面朝向物侧,像侧光学面朝向像侧,且物侧光学面与像侧光学面中至少一者为一光学非球面。借此,可提供高解像力的透镜元件。

99.当环形标记结构的凸起高度为h,其可满足下列条件:0.0025mm≤h≤0.1mm。借此,可有利于仪器辨识,并可提供模具拆模的可行性。

100.本实用新型提供一种成像镜头模块,其包含一镜筒及一成像透镜组。镜筒具有多个内表面,且形成一内部空间。成像透镜组设置于镜筒的内部空间。成像透镜组具有一光轴并包含至少一透镜元件。透镜元件包含一光学有效区及一外周部。光轴通过光学有效区,且外周部围绕于光学有效区。外周部包含一物侧面、一像侧面、一外周面、一环形标记结构及至少一圆弧部。物侧面朝向一物侧,像侧面朝向一像侧,且像侧面相对应于物侧面。外周面连接物侧面与像侧面。环形标记结构仅设置于像侧面,且环形标记结构为一环形尖端凸起结构并环绕于光轴。圆弧部设置于物侧面,且圆弧部为一环形凸弧。环形标记结构至光轴的垂直距离为dm,圆弧部至光轴的垂直距离为da,圆弧部的曲率半径为ra,其满足下列条件:0.75《da/dm《1.25。;及0.025mm≤ra≤0.5mm。

101.借此,透过在像侧设置环形标记结构来提升透镜元件的尺寸精度,并搭配物侧设置圆弧部,可提升透镜元件的离型良率。

102.再者,环形标记结构可用以提供透镜元件的定位,借以提供补正制造公差的功效。

103.透镜元件的物侧面可包含一轴向对正结构,其用以与相邻的另一透镜元件承靠并且中心对正。借此,可提高组装良率,进而提供较佳的成像品质。具体而言,轴向对正结构可包含一斜面以及一平面,其用于减少各透镜元件之间的歪斜与偏移,借以达到中心对正的功效。

104.透镜元件的像侧面可包含一轴向对正结构,其用以与相邻的另一透镜元件承靠并且中心对正。借此,可提高组装良率,进而提供较佳的成像品质。

105.当外周面与前述一内表面接触的区域沿平行于光轴的一方向的长度为l,其可满足下列条件:l《0.1mm。借此,可降低镜头产生杂散光的机率。

106.当环形标记结构至光轴的垂直距离为dm,像侧光学面的最大半径为di,其可满足下列条件:0.3《di/dm《0.8。借此,可降低模具汰换率,进而降低生产成本。

107.上述本实用新型的成像透镜组中的各技术特征皆可组合配置或配置于前述成像镜头模块中,而达到对应的功效。

108.本实用新型提供一种相机模块包含前述的成像镜头模块及一电子感光元件。电子感光元件设置于成像镜头模块的一成像面。

109.本实用新型提供一种电子装置包含前述的相机模块。

110.根据上述实施方式,以下提出具体实施方式及实施例并配合附图予以详细说明。

111.《第一实施例》

112.请参照图1a至图1d,其中图1a绘示依照本实用新型第一实施例中成像镜头模块100的立体示意图,图1b绘示依照图1a第一实施例中成像镜头模块100的爆炸示意图,图1c绘示依照图1a第一实施例中成像镜头模块100的部分剖视图,图1d绘示依照图1a第一实施例中成像镜头模块100的示意图。如图1a至图1d所示,成像镜头模块100包含一镜筒110以及一成像透镜组(图未标示)。镜筒110具有多个内表面111,且形成一内部空间(图未标示)。成像透镜组设置于镜筒110的内部空间,其具有一光轴x并包含至少一透镜元件,具体而言,其包含三透镜元件,分别为第一透镜元件120、第二透镜元件130及第三透镜元件140,但本实用新型不以此为限。

113.成像透镜组可还包含二遮光元件150及一止挡环160。二遮光元件150分别设置于第一透镜元件120及第二透镜元件130之间与第二透镜元件130及第三透镜元件140之间。止挡环160设置于第三透镜元件140的一像侧。成像透镜组可根据光学需求搭配其他的光学元件,不以上述内容为限。

114.请配合参照图1e及图1f,其中图1e绘示依照图1d第一实施例中第一透镜元件120的示意图,图1f绘示依照图1e第一实施例中第一透镜元件120的参数示意图。如图1c至图1f所示,第一透镜元件120包含一光学有效区121及一外周部122。光轴x通过光学有效区121,且外周部122围绕于光学有效区121。外周部122包含一物侧面1221、一像侧面1222、一外周面1223、一环形标记结构1224及二圆弧部1225、1226。物侧面1221朝向一物侧,像侧面1222朝向一像侧,且相对应于物侧面1221。外周面1223连接于物侧面1221与像侧面1222,且与镜筒110的多个内表面111中一者实体接触。环形标记结构1224设置于物侧面1221与像侧面1222中一者,且环形标记结构1224为一环形尖端凸起结构并环绕于光轴x。二圆弧部1225、1226设置于物侧面1221与像侧面1222中另一者,且各圆弧部1225、1226为一环形凸弧。第一实施例中,环形标记结构1224设置于像侧面1222,且二圆弧部1225、1226设置于物侧面1221。

115.具体而言,光学有效区121可包含一物侧光学面1211及一像侧光学面1212。物侧光学面1211朝向物侧,像侧光学面1212朝向像侧,其中物侧光学面1211与像侧光学面1212中至少一者为一光学非球面。第一实施例中,物侧光学面1211及像侧光学面1212皆为光学非球面。

116.另外,配合参照图1b,第一透镜元件120可为射出成型制成,且可还包含至少一注料痕123。第一实施例中,第一透镜元件120的注料痕123的数量为一,且注料痕123设置于第一透镜元件120的外周面1223。

117.如图1d至图1f所示,在第一透镜元件120中,外周面1223与一内表面111接触的区域沿平行于光轴x的一方向的长度为l,环形标记结构1224的凸起高度为h,环形标记结构

1224沿垂直于光轴x的一方向至注料痕123的距离为t,圆弧部1225至光轴x的垂直距离为da,环形标记结构1224至光轴x的垂直距离为dm,外周面1223的最大半径为ds,像侧光学面1212的最大半径为di,而所述参数满足下列表一的条件。

[0118][0119]

第一透镜元件120中,二圆弧部1225、1226的曲率半径ra分别为0.03mm及0.05mm。

[0120]

请配合参照图1g及图1h,其中图1g绘示依照图1a第一实施例中成像镜头模块100的另一示意图,图1h绘示依照图1g第一实施例中第二透镜元件130的参数示意图。如图1g及图1h所示,第二透镜元件130包含一光学有效区131及一外周部(图未标示)。光轴x通过光学有效区131,且外周部围绕于光学有效区131。外周部包含一物侧面1321、一像侧面1322、一外周面1323、一环形标记结构1324及二圆弧部1325、1326。物侧面1321朝向物侧,像侧面1322朝向像侧,且相对应于物侧面1321。外周面1323连接于物侧面1321与像侧面1322,且与镜筒110的多个内表面111中另一者实体接触。环形标记结构1324设置于物侧面1321与像侧面1322中一者,且环形标记结构1324为一环形尖端凸起结构并环绕于光轴x。二圆弧部1325、1326设置于物侧面1321与像侧面1322中另一者,且各圆弧部1325、1326为一环形凸弧。第一实施例中,环形标记结构1324设置于像侧面1322,且二圆弧部1325、1326设置于物侧面1321。

[0121]

具体而言,光学有效区131可包含一物侧光学面1311及一像侧光学面1312。物侧光学面1311朝向物侧,像侧光学面1312朝向像侧,其中物侧光学面1311与像侧光学面1312中至少一者为一光学非球面。第一实施例中,物侧光学面1311与像侧光学面1312皆为光学非球面。

[0122]

另外,配合参照图1b,第二透镜元件130可为射出成型制成,且可还包含至少一注料痕133。第一实施例中,第二透镜元件130的注料痕133的数量为一,且注料痕133设置于第二透镜元件130的外周面1323。

[0123]

如图1g及图1h所示,在第二透镜元件130中,外周面1323与前述另一内表面111接触的区域沿平行于光轴x的一方向的长度为l,环形标记结构1324的凸起高度为h,环形标记结构1324沿垂直于光轴x的一方向至注料痕133的距离为t,圆弧部1325至光轴x的垂直距离为da,环形标记结构1324至光轴x的垂直距离为dm,外周面1323的最大半径为ds,像侧光学面1312的最大半径为di,而所述参数满足下列表二的条件。

[0124][0125]

第二透镜元件130中,二圆弧部1325、1326的曲率半径ra皆为0.03mm。

[0126]

请配合参照图1i及图1j,其中图1i绘示依照图1a第一实施例中成像镜头模块100的又一示意图,图1j绘示依照图1i第一实施例中第三透镜元件140的参数示意图。如图1i及图1j所示,第三透镜元件140包含一光学有效区141及一外周部(图未标示)。光轴x通过光学有效区141,且外周部围绕于光学有效区141。外周部包含一物侧面1421、一像侧面1422、一外周面1423、一环形标记结构1424及二圆弧部1425、1426。物侧面1421朝向物侧,像侧面1422朝向像侧,且相对应于物侧面1421。外周面1423连接于物侧面1421与像侧面1422,且与镜筒110的多个内表面111中又一者实体接触。环形标记结构1424设置于物侧面1421与像侧面1422中一者,且环形标记结构1424为一环形尖端凸起结构并环绕于光轴x。二圆弧部1425、1426设置于物侧面1421与像侧面1422中另一者,且各圆弧部1425、1426为一环形凸弧。第一实施例中,环形标记结构1424设置于像侧面1422,且二圆弧部1425、1426设置于物侧面1421。

[0127]

具体而言,光学有效区141可包含一物侧光学面1411及一像侧光学面1412。物侧光学面1411朝向物侧,像侧光学面1412朝向像侧,其中物侧光学面1411与像侧光学面1412中至少一者为一光学非球面。第一实施例中,物侧光学面1411与像侧光学面1412皆为光学非球面。

[0128]

另外,配合参照图1b,第三透镜元件140可为射出成型制成,且可还包含至少一注料痕143。第一实施例中,第三透镜元件140的注料痕143的数量为一,且注料痕143设置第三透镜元件140的外周面1423。

[0129]

如图1i及图1j所示,在第三透镜元件140中,外周面1423与前述又一内表面111接触的区域沿平行于光轴x的一方向的长度为l,环形标记结构1424的凸起高度为h,环形标记结构1424沿垂直于光轴x的一方向至注料痕143的距离为t,圆弧部1425至光轴x的垂直距离为da,环形标记结构1424至光轴x的垂直距离为dm,外周面1423的最大半径为ds,像侧光学面1412的最大半径为di,而所述参数满足下列表三的条件。

[0130]

[0131][0132]

第三透镜元件140中,二圆弧部1425、1426的曲率半径ra皆为0.05mm。

[0133]

《第二实施例》

[0134]

请参照图2a,其绘示依照本实用新型第二实施例中成像镜头模块200的示意图。如图2a所示,成像镜头模块200包含一镜筒210及一成像透镜组(图未标示)。镜筒210具有多个内表面211,且形成一内部空间(图未标示)。成像透镜组设置于镜筒210的内部空间,其具有一光轴x并包含第一透镜元件220、第二透镜元件230、第三透镜元件240、二光学透镜250、260。

[0135]

成像透镜组可还包含四遮光元件270及一止挡环280。四遮光元件270分别设置于第一透镜元件220及第二透镜元件230之间、第二透镜元件230及第三透镜元件240之间、第三透镜元件240及光学透镜250之间,与二光学透镜250、260之间。止挡环280设置于光学透镜260的一像侧。成像透镜组可根据光学需求搭配其他的光学元件,不以上述内容为限。

[0136]

请配合参照图2b,其绘示依照图2a第二实施例中第一透镜元件220的参数示意图。如图2a及图2b所示,第一透镜元件220包含一光学有效区221及一外周部222。光轴x通过光学有效区221,且外周部222围绕于光学有效区221。外周部222包含一物侧面、一像侧面、一外周面2223、一环形标记结构2224及二圆弧部2225、2226。物侧面朝向一物侧,像侧面朝向一像侧,且相对应于物侧面。外周面2223连接于物侧面与像侧面,且与镜筒210的多个内表面211中一者实体接触。环形标记结构2224仅设置于像侧面,且环形标记结构2224为一环形尖端凸起结构并环绕于光轴x。二圆弧部2225、2226设置于物侧面,且各圆弧部2225、2226为一环形凸弧。

[0137]

具体而言,光学有效区221可包含一物侧光学面2211及一像侧光学面2212。物侧光学面2211朝向物侧,像侧光学面2212朝向像侧,其中物侧光学面2211与像侧光学面2212中至少一者为一光学非球面。第二实施例中,物侧光学面2211及像侧光学面2212为光学非球面。

[0138]

另外,第一透镜元件220可为射出成型制成,且可还包含至少一注料痕223。注料痕223的数量为一,且注料痕223设置于第一透镜元件220的外周面2223。借此,可提供高精度且小型化的精密透镜元件。

[0139]

如图2a及图2b所示,第一透镜元件220的像侧面可包含一轴向对正结构(图未标示),其用以与相邻的第二透镜元件230承靠并且中心对正。借此,可提高组装良率,进而提供较佳的成像品质。具体而言,轴向对正结构可包含一斜面2227以及一平面2228,其用于减少第一透镜元件220与第二透镜元件230之间的歪斜与偏移,借以达到中心对正的功效。

[0140]

在第一透镜元件220中,外周面2223与一内表面211接触的区域沿平行于光轴x的一方向的长度为l,环形标记结构2224的凸起高度为h,环形标记结构2224沿垂直于光轴x的一方向至注料痕223的距离为t,圆弧部2225至光轴x的垂直距离为da,环形标记结构2224至光轴x的垂直距离为dm,外周面2223的最大半径为ds,像侧光学面2212的最大半径为di,而所述参数满足下列表四的条件。

[0141][0142]

第一透镜元件220中,二圆弧部2225、2226的曲率半径ra皆为0.05mm。

[0143]

请配合参照图2c及图2d,其中图2c绘示依照图2a第二实施例中成像镜头模块200的另一示意图,图2d绘示依照图2c第二实施例中第二透镜元件230的参数示意图。如图2c及图2d所示,第二透镜元件230包含一光学有效区231及一外周部232。光轴x通过光学有效区231,且外周部232围绕于光学有效区231。外周部232包含一物侧面、一像侧面、一外周面2323、一环形标记结构2324及二圆弧部2325、2326。物侧面朝向物侧,像侧面朝向像侧,且相对应于物侧面。外周面2323连接于物侧面与像侧面,且与镜筒210的多个内表面211中另一者实体接触。环形标记结构2324仅设置于像侧面,且环形标记结构2324为一环形尖端凸起结构并环绕于光轴x。二圆弧部2325、2326设置于物侧面,且各圆弧部2325、2326为一环形凸弧。

[0144]

具体而言,光学有效区231可包含一物侧光学面2311及一像侧光学面2312。物侧光学面2311朝向物侧,像侧光学面2312朝向像侧,其中物侧光学面2311与像侧光学面2312中至少一者为一光学非球面。第二实施例中,物侧光学面2311与像侧光学面2312皆为光学非球面。

[0145]

另外,第二透镜元件230可为射出成型制成,且可还包含至少一注料痕233。注料痕233的数量为一,且注料痕233设置于第二透镜元件230的外周面2323。借此,可提供高精度且小型化的精密透镜元件。

[0146]

如图2c及图2d所示,第二透镜元件230的物侧面及像侧面可分别包含一轴向对正结构(图未标示),其用以与相邻的第一透镜元件220及第三透镜元件240承靠并且中心对正。借此,可提高组装良率,进而提供较佳的成像品质。具体而言,物侧面及像侧面的轴向对正结构可分别包含一斜面2327以及一平面2328,其用于减少第一透镜元件220与第二透镜元件230之间以及第二透镜元件230与第三透镜元件240之间的歪斜与偏移,借以达到中心对正的功效。详细来说,第二透镜元件230物侧面的斜面2327及平面2328分别对应于第一透镜元件220像侧面的斜面2227及平面2228。

[0147]

在第二透镜元件230中,外周面2323与前述另一内表面211接触的区域沿平行于光轴x的一方向的长度为l,环形标记结构2324的凸起高度为h,环形标记结构2324沿垂直于光轴x的一方向至注料痕233的距离为t,圆弧部2325至光轴x的垂直距离为da,环形标记结构2324至光轴x的垂直距离为dm,外周面2323的最大半径为ds,像侧光学面2312的最大半径为di,而所述参数满足下列表五的条件。

[0148][0149]

第二透镜元件230中,二圆弧部2325、2326的曲率半径ra分别为0.025mm及0.1mm。

[0150]

请配合参照图2e及图2f,其中图2e绘示依照图2a第二实施例中成像镜头模块200的又一示意图,图2f绘示依照图2e第二实施例中第三透镜元件240的参数示意图。如图2e及图2f所示,第三透镜元件240包含一光学有效区241及一外周部242。光轴x通过光学有效区241,且外周部242围绕于光学有效区241。外周部242包含一物侧面、一像侧面、一外周面2423、一环形标记结构2424及二圆弧部2425、2426。物侧面朝向物侧,像侧面朝向像侧,且相对应于物侧面。外周面2423连接于物侧面与像侧面,且与镜筒210的多个内表面211中又一者实体接触。环形标记结构2424仅设置于像侧面,且环形标记结构2424为一环形尖端凸起结构并环绕于光轴x。二圆弧部2425、2426设置于物侧面,且各圆弧部2425、2426为一环形凸弧。

[0151]

具体而言,光学有效区241可包含一物侧光学面2411及一像侧光学面2412。物侧光学面2411朝向物侧,像侧光学面2412朝向像侧,其中物侧光学面2411与像侧光学面2412中至少一者为一光学非球面。第二实施例中,物侧光学面2411及像侧光学面2412为光学非球面。

[0152]

另外,第三透镜元件240可为射出成型制成,且可还包含至少一注料痕243。注料痕243的数量为一,且设置于第三透镜元件240的外周面2423。借此,可提供高精度且小型化的精密透镜元件。

[0153]

如图2e及图2f所示,第三透镜元件240的物侧面及像侧面可分别包含一轴向对正结构(图未标示),其用以与相邻的第二透镜元件230及光学透镜250承靠并且中心对正。借此,可提高组装良率,进而提供较佳的成像品质。具体而言,物侧面及像侧面的轴向对正结构可分别包含一斜面2427以及一平面2428,其用于减少第第二透镜元件230与第三透镜元件240之间以及第三透镜元件240与光学透镜250之间的歪斜与偏移,借以达到中心对正的功效。详细来说,第三透镜元件240物侧面的斜面2427及平面2428分别对应于第二透镜元件230像侧面的斜面2327及平面2328。

[0154]

在第三透镜元件240中,外周面2423与前述又一内表面211接触的区域沿平行于光轴x的一方向的长度为l,环形标记结构2424的凸起高度为h,环形标记结构2424沿垂直于光轴x的一方向至注料痕243的距离为t,圆弧部2425至光轴x的垂直距离为da,环形标记结构2424至光轴x的垂直距离为dm,外周面2423的最大半径为ds,像侧光学面2412的最大半径为di,而所述参数满足下列表六的条件。

[0155][0156][0157]

第三透镜元件240中,二圆弧部2425、2426的曲率半径ra分别为0.05mm及0.025mm。

[0158]

《第三实施例》

[0159]

请参照图3a及图3b,其中图3a绘示依照本实用新型第三实施例中电子装置10的示意图,图3b绘示图3a第三实施例中电子装置10的另一示意图。由图3a与图3b可知,第三实施例的电子装置10是一智能手机,电子装置10包含至少一相机模块,第三实施例中,相机模块的数量为三,其中三相机模块分别为超广角相机模块12、高像素相机模块13、摄远相机模块14。进一步来说,相机模块可包含前述第一实施例与第二实施例中的任一成像镜头模块及一电子感光元件(图未绘示),且电子感光元件设置于成像镜头模块一成像面(图未绘示),但本实用新型不以此为限。借此,有助于满足现今电子装置市场对于搭载于其上的相机模块的量产及外观要求。

[0160]

进一步来说,使用者透过电子装置10的使用者界面11进入拍摄模式,其中第三实施方式中使用者界面11可为触控屏幕,其用以显示画面并具备触控功能,且可用以手动调整拍摄视角以切换不同的相机模块。此时相机模块汇集成像光线在电子感光元件上,并输出有关影像的电子信号至成像信号处理元件(image signal processor,isp)15。

[0161]

此外,电子装置10可进一步包含但不限于显示单元(display)、控制单元(control unit)、储存单元(storage unit)、随机存取存储器(ram)、只读存储器(rom)或其组合。

[0162]

图3c绘示依照图3a第三实施例中超广角相机模块12拍摄的影像示意图。由图3c可知,以超广角相机模块12可拍摄到较大范围的影像,具有容纳更多景色的功能。

[0163]

图3d绘示依照图3a第三实施例中高像素相机模块13拍摄的影像示意图。由图3d可知,以高像素相机模块13可拍摄一定范围且兼具高像素的影像,具有高解析低变形的功能。

[0164]

图3e绘示依照图3a第三实施方式中摄远相机模块14拍摄的影像示意图。由图3e可知,以摄远相机模块14具有高倍数的放大功能,可拍摄远处的影像并放大至高倍。

[0165]

由图3c至图3e可知,由具有不同焦距的相机模块进行取景,并搭配影像处理的技术,可于电子装置10实现变焦的功能。

[0166]

《第四实施例》

[0167]

请参照图4,其绘示依照本实用新型第四实施例中电子装置20的示意图。由图4可知,第四实施例的电子装置20是一智能手机,电子装置20包含至少一相机模块,第四实施例中,相机模块的数量为九,其中九相机模块分别为二超广角相机模块21、二广角相机模块22、二高像素相机模块23、二摄远相机模块24及一tof模块25(time-of-flight:飞时测距模块)。进一步来说,相机模块可包含前述第一实施例与第二实施例中的任一成像镜头模块及

一电子感光元件(图未绘示),且电子感光元件设置于成像镜头模块一成像面(图未绘示),但本实用新型不以此为限。借此,有助于满足现今电子装置市场对于搭载于其上的相机模块的量产及外观要求。

[0168]

因应电子装置20的相机规格,电子装置20可还包含至少一辅助光学元件(图未标示)。第四实施例中,辅助光学元件为闪光灯模块26。闪光灯模块26可用以补偿色温。借此,搭配本实用新型的相机模块可提供较佳的拍摄体验。

[0169]

《第五实施例》

[0170]

请参照图5a,其绘示依照本实用新型第五实施例的车辆工具30的示意图。如图5a所示,车辆工具30包含多个相机模块31。相机模块31可包含前述第一实施例与第二实施例中的任一成像镜头模块及一电子感光元件(图未绘示),且电子感光元件设置于成像镜头模块一成像面(图未绘示),但本实用新型不以此为限。

[0171]

第五实施例中,二相机模块31分别位于车辆工具30左右后照镜下方,且撷取一视角θ的影像信息。具体而言,视角θ可满足下列条件:40度《θ《90度。借此,可撷取左右两旁车道范围内的影像信息。

[0172]

请配合参照图5b、图5c及图5d,其中图5b绘示依照图5a第五实施例的车辆工具30的上视图,图5c绘示依照图5b第五实施例的车辆工具30的局部放大示意图,图5d绘示依照图5a第五实施例的车辆工具30的另一示意图。如图5b及图5c所示,相机模块31可设置于车辆工具30内部的空间。具体而言,所述相机模块31分别设置于靠近车内后视镜的位置以及靠近后车窗的位置。再者,相机模块31可分别设置于车辆工具30左右后照镜的非镜面。如图5d所示,透过相机模块31的配置,有助于驾驶人借此获得驾驶舱以外的外部空间信息,例如是外部空间信息s1、s2、s3、s4,但本实用新型不以此为限。借此,可提供更多视角以减少死角,进而有助于提升行车安全。

[0173]

虽然本实用新型已以实施例揭露如上,然其并非用以限定本实用新型,任何所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本实用新型的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,故本实用新型的保护范围当视所附的权利要求书所界定的范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1