一种基于优质天然腐殖质材料快速提升农田土壤地力的配方及使用方法与流程

1.本发明属于土壤改良技术领域,具体涉及一种基于优质天然腐殖质材料快速提升农田土壤地力的配方及使用方法。

背景技术:

2.天然木本泥炭资源与土壤有机质组成、性质类似,成分分析表明,稳定性有机质含量超过90%,腐殖酸含量超过40%。如说明书附图2所示,电镜扫描分析指出,微结构与土壤有机质相近,与生物碳、褐煤微结构有本质区别。天然木本泥炭资源与土壤腐殖质同根同源,是森林沼泽中死亡树木残体积累转化形成的有机矿产,重金属含量低于土壤背景值,是一种没有病菌、虫卵和草籽,天然、绿色、安全、健康的有机材料,并获得了如说明书附图3所示南京国环有机认证中心的有机农业产品投入品评估证明。

3.泥炭作为绿色、健康、洁净、安全的有机矿产,在现代农业、食品安全和土壤环境修复中的作用,已被国内外大量科学研究和生产实践所证实。目前世界上许多国家利用泥炭资源提升土壤质量。如俄罗斯在近10年来,用于农业(包括园艺)的泥炭数量已大大超过用于能源的泥炭数量,占年总产量的60%。波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、加拿大、美国和瑞典等国家生产的泥炭也大部分用于农业和园艺方面,主要用于草坪、育苗、花卉和各种经济作物,特别是用于塑料大棚和玻璃暖房。但是在现有技术研发和应用却非常缺乏,因此,在全球范围内配置资源,加快利用木本泥炭资源,提升现有耕地质量,促进农业现代化发展极为重要。

技术实现要素:

4.解决的技术问题:针对上述现有技术中存在的问题,本发明提供一种基于优质天然腐殖质材料快速提升农田土壤地力的配方及其使用方法,具有既能快速提升土壤地力,方法简单、高效,又具有生态环境安全性优点。

5.技术方案:

6.一种基于优质天然腐殖质材料快速提升农田土壤地力的配方,其原料按质量份配比如下:木本泥炭腐殖质2份、生物质材料发酵形成的活性有机质材料0.3

‑

0.9份、微生物激发调节剂0.1份。

7.优选的,所述木本泥炭腐殖质的添加量为待改良土壤中难分解有机质的量,生物质材料发酵形成的活性有机质材料的添加量为待改良土壤中易分解有机质的量,微生物激发调节剂的添加量为100kg/亩;

8.优选的,所述难分解有机质为腐殖质。

9.优选的,所述腐殖质为胡敏素、富里酸和胡敏酸;

10.优选的,所述生物质材料为秸秆或草本植物残体中的至少一种。

11.所述活性有机质材料为富含活性土壤有机质成分的生物质有机材料,其中活性土

壤有机质成分为多糖、有机酸、氨基糖。

12.所述木本泥炭腐殖质的制备方法如下:采用高速剪切机进行物理活化或采用高效反应器进行化学活化的方式,将木本泥炭部分活化或全部活化,通过分离提纯的手段去掉溶解性有机质,得到木本泥炭腐殖质。

13.所述物理活化为通过高速剪切机物理破碎,将木本泥炭原料破碎到粒径不超过1mm,得到木本泥炭粉末。

14.所述微生物激发调节剂为诱导激发土壤土著微生物快速繁殖增长的制剂,其由氨基酸、黄腐酸、岩棉、海藻寡糖,配以有机质碳为基质载体配合而成

15.本技术还公开了基于优质天然腐殖质材料快速提升农田土壤地力的配方的使用方法,包括以下步骤:

16.步骤1.采集改良目标类型土壤的肥沃耕层土壤,测定其有机质组成,明确其难分解有机质和易分解有机质含量;

17.步骤2.以木本泥炭腐殖质材料代替土壤难分解有机质,以生物质材料发酵形成的活性有机质材料代替土壤易分解有机质,根据目标类型土壤的肥沃耕层土壤的有机质组成形成木本泥炭基组合材料;

18.步骤3.将木本泥炭基组合材料混入待改良农田土壤表层,施用量为同类型肥沃耕层土壤有机质与待改良土壤有机质总量之间的差值;

19.步骤4.施加微生物激发调节剂,施用量为100kg/亩;

20.步骤5.旋耕0.1

‑

15cm土壤,使得组合材料在外界旋耕作用力下以均匀分布在土壤中,然后常规施肥,耕作,并在后续农田管理中坚持秸秆全量还田。

21.本发明技术的原理为:

22.理论基础:

23.(1)耕地地力定向培育提升:

24.新认识基础地力由速效性和稳定性两部分组成,前者主要由化肥催生,占比越大对化肥依赖越高;后者由土壤有机质

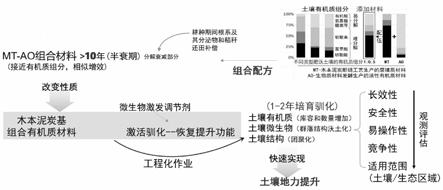

‑

团聚体

‑

生物协同增进,是地力提升核心。驱动土壤有机质积累的沃土微生物优势种群类,驯化2

‑

3年可形成。

25.(2)肥沃耕作层的特点和构建过程:

26.对比研究解析了肥沃耕层和瘠薄耕层的结构、物理化学生物性质、有机质组分,发现在消减障碍因子的基础上,贫瘠耕层添加秸秆和激发剂,1年能恢复微生物多样性和丰度,增加土壤有机质和微生物活性能快速促进土壤团聚体形成,土壤有机质组分由80

‑

95%的难分解的腐殖质类和5

‑

20%的易分解类组成。耕层肥力关键要素的恢复,土壤有机质的难分解部分腐殖质类累积耗时最长。封丘长期试验研究表明,一直施用有机肥20年,土壤有机质含量仅能增加1%。

27.(3)土壤有机质

‑

微生物

‑

团聚体协同提升机制:

28.①

土壤有机质驱动

‑

其他各项地力指标协同增进:中国科学院封丘农田生态试验站长达28年的长期定位试验数据表明:土壤地力的提升以增加土壤有机质为核心,驱动其他各项指标协同增进(土壤微生物活性增强,团聚化度高,水养库容大,供水供肥能力强),但缓慢的土壤有机质积累过程制约着优质耕作层快速形成。化肥能促进低产土壤有机质增加,但效果有限;有机质大幅增加的必要条件是充足的外源有机物料供应,然而有机质积累

过程冗长,增加1%大约需要20年。土壤有机质增加的突破点在于:一个必要条件(充足碳源供应以提高碳平衡点)、两个关键过程(微生物群落沃土化、土壤团聚化)。

29.②

沃土微生物群落结构构建:在瘠薄低产土壤耕层添加有机物料以增加土壤有机质后,土壤微生物多样性和物种丰富度能够快速修复(小于1年),经过短期驯化后(小于2年),微生物群落结构向富养型菌群占优的沃土化方向调整,高效转化碳及氮磷钾等营养元素的微生物丰度激增而富集(如芽孢杆菌、被孢霉菌、特定溶磷菌种群),提高微生物对土壤碳及养分转化率,增加有机质形成的底物。若无有机底物添加,受氮素限制,微生物(主要是寡养型菌群)将分解土壤有机质以释放氮来满足生长需求(掘氮理论),加速土壤有机质矿化损失;添加有机物料和氮源后,碳氮比满足微生物生长合适范围内,微生物(主要是富养型菌群)优先利用易分解有机组分(如纤维素),激发外源有机底物快速分解(化学计量学理论),微生物群落沃土化进而加速土壤有机质的形成与积累。

30.③

土壤结构团聚化与稳定:土壤团聚化提供土壤有机质物理保护以抵御分解,是土壤有机质增加及稳定的关键过程。当土壤添加易分解活性有机物料时,对微生物具有启动和助推作用,能显著促进大团聚体形成,快速促进土壤团聚化(小于1年)。微生物快速分解有机物料形成充足的腐殖质物质和关键官能团大分子有机物(如胞外聚合物),增加其在粉粘粒中聚合和微团聚体中分配积累。粉粘粒和微团聚体有机质增加一方面直接促进稳定性大团聚体形成,另一方面通过降低土壤粉粘粒之间的水化/静电斥力、增强范德华力/键合力来往复循环促进土壤团聚化,不断增加大团聚体比例和含量,进而促进土壤团聚体的稳定(小于2年)。

31.技术原理:

32.本发明采用的木本泥炭有机质含量能高达90%以上,如说明书附图2所示,微结构与土壤有机质相近,稳定性腐殖质含量超过40%,通过物理化学剪切锻炼形成木本泥炭基腐殖质材料,利用生物质材料形成活性有机质材料。将木本泥炭基腐殖质材料和活性有机质材料按照与待改良土壤同类型肥沃耕层土壤有机质组成比例进行组合,如说明书附图5所示,形成木本泥炭基组合材料。通过添加诱导激发土壤土著微生物快速繁殖增长的制剂(成分为氨基酸、黄腐酸、岩棉、海藻寡糖,配以有机质碳为基质载体配合而成),能够使得土壤土著微生物向沃土方向转化促进土壤c、n、p、k养分元素转化,激活恢复土壤生态系统快速循环。利用

″

土壤有机质

‑

微生物

‑

团聚体协同提升

″

机制,快速提升地力。组合材料施用后进行常规施肥,耕作,并在后续农田管理中坚持秸秆全量还田,便于通过根系及其分泌物和秸秆还田补偿土壤有机质分解衰减部分,如说明书附图1所示,使得土壤地力能够持续保持。

33.本发明所采样的木本泥炭与土壤腐殖质同根同源,是森林沼泽中死亡树木残体积累转化形成的有机矿产,是一种没有病菌、虫卵和草籽,天然、绿色、安全、健康的有机材料。

34.本发明所采样的木本泥炭断链材料与土壤腐殖质材料组成和性质相似,能够替代土壤难分解有机质。

35.本发明采用的生物质活性材料为天然植物秸秆发酵形成,富含多糖/有机酸/氨基糖,能够为土壤易分解有机质提供来源及为土壤微生物提供能源。

36.本发明所采用的微生物激发调节剂能够诱导激发土壤土著微生物快速繁殖增长的制剂(成分为氨基酸、黄腐酸、岩棉、海藻寡糖,配以有机质碳为基质载体配合而成),能够

使得土壤土著微生物向沃土方向转化促进土壤c、n、p、k养分元素转化,激活恢复土壤生态系统快速循环。

37.本发明所采用的组合材料利用

″

土壤有机质

‑

微生物

‑

团聚体协同提升

″

机制,以三者系统协同提升为靶点,以增加土壤有机质为核心,驱动其他各项指标协同增进(土壤微生物活性增强,团聚化度高)。

38.本发明所采用的组合材料,通过模拟肥沃耕层土壤有机质组成,利用

″

相似增效

″

原理来促进土壤地力的快速提升,如说明书附图4所示,基于同类型土壤瘠薄耕层和肥沃耕层土壤有机质含量和组成差异,以木本泥炭基腐殖质材料和活性有机质材料通过配比形成土壤有机质添加配方。

39.本发明所采用的微生物激发调节剂能刺激土著微生物大量繁殖,激活微生物驱动,促进秸秆腐解,促进土壤养分转化,活化土壤养分,刺激微生物和根系生长,提高生物转化力。

40.本发明具有生态安全性,添加的主料木本泥炭具有绿色无害特点,确保目标泥炭基腐殖质作为农田土壤改良剂具有生态环境安全性。

41.本发明所采用的组合材料能够机械化作业施用。

42.本发明田间所有操作均为常规机械化作业,具有低成本、高效、简便、环保的特点。

43.有益效果:1.本发明所采用的木本泥炭与天然秸秆为原料经过降解配方形成的组合材料,既能快速提升土壤地力,方法简单、高效,又具有生态环境安全性。2.具有可操作性,操作工程简单,一次性完成,材料能够机械化作业施用。3.具有可靠性,通过田间试验验证,该技术对农田土壤地力快速提升具有可靠性。4.具有市场竞争性,与其他土壤改良剂相比,该发明技术的可操作性、成本以及培肥后的农田土壤等级具有明显的优势和市场竞争性。

附图说明

44.图1为本发明所述方法技术原理和模式示意图;

45.图2为本发明所述木本泥炭基本性质图;

46.图3为本发明所述木本泥炭及其制剂的有机认证图;

47.图4为本发明土壤有机质材料添加

″

相似增效

″

原理图;

48.图5为本发明基于肥沃耕层土壤有机质组分的木本泥炭基腐殖质材料与活性有机质材料组合配方图;

49.图6为吉林省通榆县试区水稻长势图;

50.图7为江苏省睢宁县试区水稻长势图;

51.图8为吉林省通榆县试区土壤有机质和易氧化碳含量空间分布图;

52.图9为江苏省睢宁县试区土壤有机质和易氧化碳含量空间分布图;

53.图10为吉林省通榆县试区微生物量碳含量空间分布图;

54.图11为江苏省睢宁县试区微生物量碳含量空间分布图。

具体实施方式

55.以下土壤试验进一步说明本发明的内容,但不应理解为对本发明的限制。在不背

离本发明精神和实质的情况下,对本发明方法、步骤或条件所作的修改和替换,均属于本发明的范围。若未特别指明,以下实施例中所用的技术手段为本领域技术人员所熟知的常规手段,试验中未注明的具体测定方法均采用鲁如坤等编著,土壤农业化学分析方法,中国农业科技出版社1999中所述的测定方法。

56.实施例1

57.一种基于优质天然腐殖质材料快速提升农田土壤地力的配方,其原料按质量份配比如下:木本泥炭腐殖质2份、生物质材料发酵形成的活性有机质材料0.3

‑

0.9份、微生物激发调节剂0.1份,其中木本泥炭腐殖质的添加量为待改良土壤中难分解有机质的量,生物质材料发酵形成的活性有机质材料的添加量为待改良土壤中易分解有机质的量,微生物激发调节剂的添加量为100kg/亩,便于机械化作业。

58.基于上述一种基于优质天然腐殖质材料快速提升农田土壤地力的配方的使用方法,步骤如下:

59.步骤1.采集改良目标类型土壤的肥沃耕层土壤,测定其有机质组成,明确其难分解有机质和易分解有机质含量;

60.步骤2.以木本泥炭腐殖质材料代替土壤难分解有机质,以生物质材料发酵形成的活性有机质材料代替土壤易分解有机质,根据目标类型土壤的肥沃耕层土壤的有机质组成形成木本泥炭基组合材料;

61.步骤3.将木本泥炭基组合材料混入待改良农田土壤表层,施用量为同类型肥沃耕层土壤有机质与待改良土壤有机质总量之间的差值;

62.步骤4.施加微生物激发调节剂,施用量为100kg/亩;

63.步骤5.旋耕0.1

‑

15cm土壤,使得组合材料在外界旋耕作用力下以均匀分布在土壤中,然后常规施肥,耕作,并在后续农田管理中坚持秸秆全量还田,便于通过根系及其分泌物和秸秆还田补偿土壤有机质分解衰减部分,使得土壤地力能够持续保持。

64.实施例2

65.同实施例1,区别在于,所述难分解有机质为腐殖质,腐殖质为胡敏素、富里酸和胡敏酸,生物质材料为秸秆或草本植物残体中的至少一种,活性有机质材料为富含活性土壤有机质成分的生物质有机材料,其中活性土壤有机质成分为多糖、有机酸、氨基糖,所述木本泥炭腐殖质的制备方法如下:采用高速剪切机进行物理活化或采用高效反应器进行化学活化的方式,将木本泥炭部分活化或全部活化,通过分离提纯的手段去掉溶解性有机质,得到木本泥炭腐殖质;所述物理活化为通过高速剪切机物理破碎,将木本泥炭原料破碎到粒径不超过1 mm,得到木本泥炭粉末;所述微生物激发调节剂为诱导激发土壤土著微生物快速繁殖增长的制剂,其由氨基酸、黄腐酸、岩棉、海藻寡糖,配以有机质碳为基质载体配合而成。

66.应用例1吉林省通榆县试区

67.一、试区基本情况

68.通榆县乌兰花镇陆家村

‑‑

淡黑钙土试区共1674亩。试验区位于吉林市西北部(东经122

°

29

′

45.913

″

至122

°

31

′

36.452

″

之间,北纬44

°

46

′

11.136

″

至44

°

46

′

52.966

″

之间),地处东北平原中松辽平原西部,属于半干旱大陆性季风气候,无霜期162天,年均降雨量332mm,85%分布在6

‑

8月份,除7

‑

9月份,其他月份风大,冻土层深度1.25m。该区域属于吉林

西部半干旱地区,土壤层薄,砂碱化严重,中低产田面积较大,70%以上属于易旱耕地。吉林省通榆县乌兰花镇陆家村项目点的土壤为淡黑钙土,具体为黑钙土亚类下的石灰性黑钙土。试验开始以前,土壤砂性极大,有机质含量低,盐碱含量高,产量极低。

69.二、试区处理

70.根据各地土壤本底值数据,采用实施例2的配方和方法,吉林省通榆县试区改良剂投入量为木本泥炭腐殖质材料2吨/亩,活性有机质0.9吨/亩,生物激发调节剂0.1吨/亩,混入土层深度0.1

‑

15cm,按照常规农田施肥、播种。

71.三、监测指标及方法

72.项目实施前后对0

‑

20cm土层进行间距为80

‑

100m网格采样,分析指标有:土壤团聚体、有机质含量与组成、土壤微生物量c、n,汇总各指标数据支撑地理数据库,借助arcgis空间分析平台对各种特征指标进行空间插值分析,得到各指标含量空间分布图,本底采样与田间采样调查于2017.5.20日,并于2017、2018年作物成熟期(10

‑

11月)农作物收割后进行采样,样点位置与本底采样相同。

73.四、实施效果

74.1.农作物长势及增产情况

75.农作物长势参见图6。

76.2.土壤有机质提升情况

77.参见图8,基于项目区空间插值分析结果,相对于实施前本底含量,施入材料后能显著提升土壤有机质含量,本底有机质含量主要集中在6~12g/kg,易氧化碳含量约0.5

‑

1.1mg/g,实施后土壤总有机质得到大幅提升,有机质含量由不足0.8%提升至2%左右,且在项目实施后两年内,试验区总量有机质保持稳定,其中活性成分占比10

‑

35%,稳定性成分占比60

‑

80%。

78.3.土壤结构改善情况

79.本项目于项目实施后采集耕层原状土壤,采用筛分法分析了耕层土壤团聚体变化,分析结果如表1所示,试验区微团聚体(<0.25mm)数量低于对照区,而大团聚体数量高于对照区。与对照相比,耕层土壤大团聚数量有4.1%增加值5.68%,增幅接近两个百分点,其中试验区团聚体平均重量直径(mwd)与几何平均直径也有增长趋势。试验区土壤大团聚体数量略低于长期耕作农田。综上所述,与对照区相比,试验区改良土壤团聚体得到一定程度改善。

80.表1吉林省通榆县中试区耕层土壤团聚体结构变化分析

[0081][0082]

应用例2江苏省睢宁县试区

[0083]

一、试区基本情况试验区位于江苏省北部(34.06n,118.04e),地处黄河冲击平原,选择睢宁县魏集镇选择作为试点:魏集镇徐庄村

‑

砂质潮土,试区为680亩。该区域土壤发育于富含碳酸盐或不含碳酸盐的河流冲积物土,受地下潜水作用,经过耕作熟化而形成的一种半水成土壤,土壤腐殖积累过程较弱。具有腐殖质层(耕作层)、氧化还原层及母质层等剖面层次,沉积层理明显。暖温带陆地季风气候,无霜期214天,年均降雨量922mm,年均温14℃;黄泛冲积平原地貌,黄河故道横贯东西,为县内南北天然分水脊;水资源总量6.5亿立方,主要土壤类型为黄潮土,农业生产潜力大。

[0084]

二、试区处理

[0085]

根据各地土壤本底值数据,采用实施例2的配方和方法,江苏省睢宁县试区改良剂投入量为木本泥炭腐殖质材料2吨/亩,活性有机质0.3吨/亩,生物激发调节剂0.1吨/亩,混入土层深度0.1

‑

15cm,按照常规农田施肥、播种。

[0086]

三、监测指标及方法

[0087]

项目实施前后对0

‑

20cm土层进行间距为80

‑

100m网格采样,分析指标有:土壤团聚体、有机质含量与组成、土壤微生物量c、n,汇总各指标数据支撑地理数据库,借助arcgis空间分析平台对各种特征指标进行空间插值分析,得到各指标含量空间分布图,本底采样与田间采样调查于2017.5.20日,并于2017、2018年作物成熟期(10

‑

11月)农作物收割后进行采样,样点位置与本底采样相同。

[0088]

四、实施效果

[0089]

1.农作物长势及增产情况

[0090]

农作物长势情况参见图7。

[0091]

2.土壤有机质提升情况

[0092]

参见图9,基于样点分析统计结果显示,项目实施前总有机质约为8.87

±

3.92g/kg,易氧化碳0.71

±

0.19g/kg,项目实施后土壤总有机质得到大幅提升,有机质含量由0.89%提升至1.5

‑

2%,且在项目实施后两年内,试验区总量有机质保持稳定,其中活性成分占比20%左右,稳定性成分占比80%左右。

[0093]

3.土壤结构改善情况

[0094]

本项目于项目实施后采集耕层原状土壤,采用筛分法分析了耕层土壤团聚体变化,分析结果如表2所示,试验区微团聚体(<0.25mm)数量低于对照区,而大团聚体数量高于对照区。与对照相比,耕层土壤大团聚数量有4.1%增加值5.68%,增幅接近两个百分点,其中试验区团聚体平均重量直径(mwd)与几何平均直径也有增长趋势。试验区土壤大团聚体数量略低于长期耕作农田。综上所述,与对照区相比,试验区改良土壤团聚体得到一定程度改善。

[0095]

表2江苏省睢宁县中试区耕层土壤团聚体结构变化分析

[0096][0097]

4.土壤微生物活性改善情况

[0098]

参见图10和图11,吉林通榆试区实施第1年后耕层土壤微生物生物量碳显著提升,实施第2年后微生物生物量表现出区域不平衡性,水田区域微生物生物量碳含量>130mg/kg;江苏睢宁试区实施第1年后微生物生物量碳显著提升(含量60~120mg/kg),实施第2年后出现上升趋势(含量100~160mg/kg)。由此可见,实施后土壤微生物生物量得到明显提升。木本泥炭实施可在短时间内提升土著微生物菌群的生物量并激发其代谢活性,加速土壤有机物质与养分的周转循环,从而进一步提高活性碳源及速效养分的释放利用,土壤耕层微生物属性得到一定程度人工改良,可快速且持续地构建优质耕作层的土壤生物特性。实施配合机械操作构建耕作层,耕层土壤得以逐渐熟化,加上木本泥炭活性可溶性碳组分的持续缓慢释放,实施第2年较第1年的耕层土壤微环境得到进一步改善,微生物生物量也随之相应增加。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1