一种大田作物增产抗病生物菌肥的制备方法与流程

1.本发明涉及肥料技术领域,特别涉及一种大田作物增产抗病生物菌肥的制备方法。

背景技术:

2.植物(草本和木本植物)燃烧后的残余物,称草木灰。因为草木灰是为植物燃烧后的灰烬,所以是凡植物所含的矿质元素,草木灰中几乎都含有。其中含量最多的是钾元素,一般含钾6—12%,其中90%以上是水溶性,以碳酸盐形式存在;其次是磷,一般含1.5—3%;还含有钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素。因此,它是一种来源广泛、成本低廉、养分齐全、肥效明显的天然肥料。但由于草木灰呈碱性,不能与某些有机肥原料,如人粪尿、厩肥、堆沤肥或铵态氮肥等混合施用,否则会造成氮素挥发损失;草木灰也不能与磷肥混合施用,否则会造成磷素固定,降低磷肥的肥效。如将草木灰直接与氮肥、磷肥原料混合使用,不仅造成肥效降低,“也会因为氮素的挥发和磷素固定等现象造成环境污染。此外,由于草木灰质轻,干时易随风而去,湿时易随水而走。草木灰直接作为肥料使用时,还有相当一部分养分不能被植物吸收利用。特别是草木灰碱性强,在碱性土壤中利用率更低。有大量研究表明,ca、fe、zn等中微量元素在灰分的碱性条件下,植物有效性极低。由于不同种类植物和不同温度燃烧的草木灰养分形态差别大,且多成无效态,如不加处理直接施用,一则不能充分发挥其肥效,二则可能造成对作物不良影响。这些特性使草木灰用于肥料生产受到极大的限制。我国每年燃烧植物产生的草木灰数量很大,以生物电厂为例,用农作桔杆发电燃烧后所产生的灰和烟气中的烟灰,每年排出量很大,如不处理,则会造成大气粉尘污染,排入河湖等水体也会造成水污染。

3.中国专利公开号cn1189481a公开了一种利用草木灰、粪灰等制取高钾钙农用肥料的方法。它是将草木灰、粪灰、石灰粪、工业用盐、硫酸钾、氯化钾、尿液,通过搅拌、研磨、过筛后制得。其缺点是制得的肥料盐度高、碱性强,灰渣中的大部分元素(如:p、si、fe、zn、cu、mn、mo等)处于被固定状态不易被作物吸收利用,尤其不适用在碱性土壤中使用。

4.中国专利cn200510095748.5公开了一种植物秸秆灰渣多元素肥料的制造方法,该方法以植物秸秆燃烧、裂解、气化后形成的灰渣为主要原料,加入无机废酸溶液、农用有机酸和/或堆制反应能产生有机酸的有机固体废弃物使原料ph值下降至6.0~7.5,堆制发酵反应1~10天,干燥粉碎成产品或粉碎后加入3~10%的黏结剂,造粒成成品肥料。该方法虽然使灰渣ph下降至中性,但是肥料中有益的微生物菌含量较少,原始灰肥肥效短、易流失、容易造成水污染等诸多弊病仍然没有解决。

5.糠醛渣制作有机肥的优势在于:一是增加农田有机质,改善土壤结构。糠醛渣富含有机质和腐植酸,施用后可增加土壤团粒结构数量,增强土壤通透性,改善土壤理化性状。二是调节土壤酸碱度,提高养分有效性。糠醛渣含有较高的游离酸,可中和盐碱土、石灰性土和水稻土等碱性土壤中的碱根离子,调节土壤酸碱度,增加钙、镁、锌等阳离子有效性。三是活化土壤,减少毒害。糠醛渣经腐解,含有较高的多缩戊糖,是土壤有益微生物的优质能

源,施用后可增加土壤微生物活性,减轻重金属离子的危害。糠醛渣是玉米芯分解的副产物,目前作为工业废料废弃,污染环境。糠醛渣ph值为1.90左右。由于糠醛渣呈酸性,直接作为肥料施入田中,不仅无法被农作物吸收利用,它的强酸性还影响作物的生长,不但起不到增产效果,反而影响作物产量、甚至绝产。糠醛渣主要成分是:有机质76%,腐植酸11.5%。

6.菌渣是栽培食用菌的培养载体,其主要成分一般为农副产品下脚料,如棉籽壳、玉米芯、稻草、椰壳、木屑、鸡粪等。近年来,我国的食用菌栽培越来越广泛化、规模化,其集中规模化生产的结果即是造成采摘之后的食用菌菌渣被大量废弃,造成严重的资源浪费及环境问题。而研究发现,废弃菌渣中含有糖类、有机酸、酶、生物活性物质、丰富的蛋白质及氮、磷、钾、维生素等多种有益成分,具有较高的利用价值。目前对菌渣的利用主要集中在处理后再菌渣化利用、养殖业饲料、堆肥、栽培基质等。而菌渣本身含有的营养成分及特殊的物理学性状,目前也引起了许多农业科研工作者的关注。

7.中国专利cn201110372741.9公开了一种用生物电厂草木灰和糠醛渣生产有机肥的方法,它是由以下工艺构成:收集糠醛渣、生物电厂的草木灰,风干,使其含水率为15~20%;将糠醛渣、生物电厂的草木灰按重量比2.7~3∶2.2~2.5,混合,搅拌,堆垛压实,用塑料薄膜或帆布盖封,静置24~36小时,摊开、晾晒去除水份,使其水份为8~10%,粉碎成粉料,使其粒度为1~2mm,得混合料;将混合料用造粒机喷浆造粒,得成品。该方法利用生物电厂草木灰和糠醛渣生产的有机肥能调节土壤结构,改良土壤理化性状,促进作物生长和增加产量。但是,该方法制得的肥料仍然是单一的有机肥,肥料中有益菌的含量很少。

8.公开号cn104177138a的专利公开了一种以固体发酵技术制备的生物菌肥及其应用,发明的生物菌肥由发酵原料和菌种活化液通过固体发酵技术制备而成;所述菌种活化液的有效活菌数为4~30亿/ml,菌种活化液的加入量与发酵原料的体积质量比为1~5l/100kg;所述发酵原料按质量份,包括以下组分:30~50份的葡萄皮;30~50份的菌渣;10~20份的糠醛渣;3~6份的草木灰;0.2~0.8份的无机盐,其固体发酵过程包括发酵原料的混合,将菌种活化液添加到混合原料中,搅拌均匀后平铺于固体发酵设备中发酵,经烘干得生物菌肥。采用本发明固体发酵方式制得的生物菌肥,有效活菌数高,菌种竞争力强,并且突破传统生物菌肥的菌种存放与使用中的失活问题。其缺点是草木灰消耗量小。

9.公开号为cn104003817a的专利公开了一种玉米专用抗病复合微生物菌肥,还涉及该玉米专用抗病复合微生物菌肥的生产方法。玉米专用抗病复合微生物菌肥包括尿素、复合微生物菌剂、麸皮、壳聚糖、糠醛渣、硫酸铵、硫酸钾、磷酸一铵、菜籽饼粕、粪肥、腐植酸、芝麻饼粕、微量元素、过磷酸钙、草木灰。本发明的菌肥营养元素均衡,微量元素成分丰富,可有效提升土壤生产力与肥力水平,复合微生物菌剂的加入,可显著抑制普遍发生的主要玉米病害,施用本发明之复合微生物菌肥,肥效长,可有效提高玉米产量25~30%,有效的防治了玉米的病害,长期使用可有效改良土壤,在玉米的整个生育期都会发挥作用。其缺点是不能抗虫害。

10.公开号为cn1724481b的专利公开了一种利用废弃菇渣生产微生物活性有机肥的方法,其包含以下步骤:将废弃菇渣破碎,配上粉碎的农作物秸秆或食品加工厂的下脚料,用水润湿,使物料含水约为65%~70%,接种2%~8%的产酶复合微生物菌剂后,置于发酵池中,密封,在一定温度下发酵5天~15天,发酵过程中每隔24小时换气15分钟,待微生物生物量和酶活力达到指标后,即可获得微生物活性有机肥。利用废弃菇渣生产微生物活性有

机肥,既解决了废弃菇渣常规处理产生环境污染问题,同时又使资源得到了再利用,也为绿色食品和有机食品的生产解决了低成本肥料来源问题。其缺点是没有解决抗病问题,此外,蘑菇棚中蘑菇采完以后,菇渣中含大量的水分,出了蘑菇棚一两天之内就会产生大量的杂菌,严重影响后期生物菌肥的制备。

11.我国农业在发展过程中,由于长期过量地使用化肥、农药,使得土壤生态系统受到严重破坏,造成了土壤状况的恶性循环,最突出的是土壤板结,通透性差,地力下降,病虫害猖獗,所施化肥农作物只能吸收三分之一,另三分之二的氮磷钾及农作物所需的微量元素被土壤固化、流失,农作物由于不能充分地吸收所需的养分生长受到抑制,植株较小,容易出现黄化、倒伏、腐烂等病害,根结线虫、茎线虫等虫害活动猖獗,使农作物收成较少,农作物上残留的化肥、农药也威胁着人们的健康。目前虽然有多种可以抗虫害,防病害,促进农作物生长的微生物菌剂,但是效果不是很理想。微生物肥料是指含有微生物活体的特定制剂,微生物有机肥具有不破坏土壤结构,对人、畜等无毒无害;肥效持久;可提高作物产量和改善作物品质以及成本较低的特点,但是微生物有机肥具有较强的选择性,容易受到土壤和环境等因素的制约。

12.因此,开发既能够提高土壤肥力,改良土壤,保护生态环境,提高作物产量和品质,又能拮抗作物土传病菌的生物菌肥,对于促进农业良性循环和可持续发展具有重要意义。

技术实现要素:

13.本发明的目的在于,解决现有技术中利用草木灰等制备生物菌肥在用于大田作物种植时,草木灰含量高时容易造成氮素挥发损失、菌肥含菌量低的问题。解决现有技术中利用草木灰、糠醛渣、菌渣制备的有机肥,不具备多种不同功能活性微生物,微生物定殖存活性能低,不具备防病、防虫效果的问题。

14.本发明采用的技术方案如下。

15.一种大田作物增产抗病生物菌肥的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:分别将获自中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(cgmcc)的蛋白酶产生菌、脂肪酶产生菌、纤维素酶产生菌、淀粉酶产生菌、钾细菌、磷细菌,按提供的菌株说明进行活化、逐级扩大培养,制备成菌剂,以国际单位制的微生物酶活力单位为计量单位,其中纤维素酶活力单位以fpa活性单位为准,按蛋白酶∶脂肪酶∶淀粉酶∶纤维素酶=(0.5~0.9)∶(0.2~0.6)∶(0.3~0.6)∶(0.8~1.2)的比例,再添加2%~18%体积比的钾细菌菌剂和5%~15%体积比的磷细菌菌剂,制备成用于所述微生物活性有机肥发酵生产的第一复合微生物菌剂;第一复合菌剂中含活菌数为6~8

×

109cfu/ml。产酶复合微生物菌剂的菌种都来源于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(cgmcc),可以通过商业途径购买,它们的培养和生长条件按菌种保藏单位提供的说明进行。涉及的菌种主要是纤维素酶产生菌(例如,cgmcc菌种编号:3.316或3.2878等)、蛋白酶产生菌(例如,cgmcc菌种编号:1.230或1.265等)、脂肪酶产生菌(例如,cgmcc菌种编号:2.1135或2.1405等)、淀粉酶产生菌(例如,cgmcc菌种编号:1.803或1.836或1.831等),以及磷细菌(有机磷细菌或无机磷细菌,例如,cgmcc菌种编号:1.217或1.223或1.220或1.823等)和钾细菌(例如,cgmcc菌种编号:1.910等)。

16.分别从苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌的菌株库中筛选若干菌株,从中选

取三种与第一复合微生物菌剂拮抗最小的菌株,分别进行扩大培养,苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌的cfu之比为10:1~2:1~2,复配形成第二复合菌剂;第二复合菌剂中含活菌数为6~8

×

109cfu/ml。

17.步骤2:从将蜡蚧轮枝菌、白僵菌、绿僵菌的菌株库中筛选若干菌株,从中选取三种与步骤1中所得的第二复合菌剂拮抗最小的真菌菌株,进行扩大培养,等比例复配制备成真菌类菌剂培养物,以国际单位制的微生物酶活力单位为计量单位,真菌类菌剂培养物含活菌数6~8

×

109cfu/ml。

18.步骤3:将步骤2得到的真菌类菌剂培养物与淀粉、焦糖色素、水在30~40℃条件下按照质量比为(0.5~1):(3~6):(0.2~0.5):(20~45)混匀,制得包衣剂。

19.步骤4:将糠醛渣、菌渣粉碎,按照重量比1:1.2

‑

1.5的比例混合,调节含水量到60~65%,得到待发酵有机物;将待发酵有机物堆成高1.5~1.8米的梯形垛;按垛内物料干重的0.3~0.8%接种量接种第一复合菌剂到垛内物料上,使微生物和物料充分接触;在常温下进行有氧发酵,每日翻捣一次,持续时间5~7天;在垛顶盖上塑料薄膜,使垛内物质快速升温到68~75℃,持续时间3~5天,杀掉垛内物料杂菌同时降解纤维素。

20.加入草木灰到垛内,调节垛内含水量到50~55%,调节ph值倒6.5

‑

7.5;按照垛内物质干重的1~2%加入步骤1的第二复合菌剂;混合,进行低温耗氧堆垛发酵;每日翻捣垛一次并保持垛内20~30厘米物料温度28~35℃,持续时间8~10天;翻捣,直到堆温与室外温度相同水分降至18~22%时停止,得到发酵有机物。

21.步骤5:将发酵有机物放入造粒机内,喷入造粒助剂进行造粒;将制得的颗粒真空低温烘干;通过筛分机筛出符合要求的颗粒;步骤6:将制得的颗粒物放入包膜机,将螯合剂、硝化抑制剂均匀撒在颗粒状物表面,并将步骤3得到的包衣剂喷雾状加入,使菌剂粘附在有机颗粒剂表面,形成菌剂包衣,制得成品。

22.作为优选技术方案,所述造粒助剂为氨基酸生产副产的浆液。

23.作为优选技术方案,硝化抑制剂为硝基吡啶或硫代硫酸盐中的一种。

24.作为优选技术方案,所述螯合剂为氨基酸螯合剂。

25.作为优选技术方案,氨基酸螯合剂为蛋氨酸、赖氨酸、甘氨酸、半胱氨酸和组氨酸中的一种或者数种。

26.作为优选技术方案,真空低温烘干时,温度为40

‑

50摄氏度,真空度为

‑

0.07mpa~

‑

0.08mpa。

27.作为优选技术方案,所述造粒机为圆盘造粒机或滚筒造粒机。

28.作为优选技术方案,所述成品的粒径控制在1.0

‑

4.0mm。

29.作为优选技术方案,堆垛的顶宽1

‑

1.2米,底宽2

‑

2.4米,堆长根据场地而定,每堆体积不少于10m

³

。

30.本发明的有益效果是:1、在肥料的生产过程中,采用了三次发酵。第一次发酵采用蛋白酶产生菌、脂肪酶产生菌、纤维素酶产生菌、淀粉酶产生菌、钾细菌、磷细菌常温发酵,对糠醛渣、菌渣内的纤维素、淀粉、糖类等物质进行低温分解。然后采用高温堆垛发酵。由于糠醛渣、菌渣在高温发

酵的过程中,产生大量的酸性物质,在高温酸性下,待发酵有机物内含有的各种菌类基本上都被杀死。加入大量草木灰到垛内,可以利用草木灰呈碱性的优势,调整垛内物质的ph值。利于第三次低温堆垛发酵时苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌生长。

31.2.苏云金芽孢杆菌是当前生产量最大,应用最为广泛的细菌杀虫剂,能够在对3000多类昆虫和原生动物产生毒性,特别在对蚊蝇消灭一直受到科研者的研究。苏云金芽孢杆菌主要通过胃毒作用,其可以产生大量的芽孢和毒蛋白,芽孢被昆虫吞食后,可以再昆虫肠道大量繁殖进入血腔,进而引起昆虫败血症。苏云金产生的毒素可以分为内毒素和外毒素,内毒素即为δ

‑

内毒素,也称伴孢晶体,其可以在昆虫肠道分解大量的小分子毒素而杀死昆虫,外毒素即为α

‑

毒素和β

‑

毒素,其中α

‑

毒素是昆虫肠道破坏酶,β

‑

毒素是热稳定外毒素,对蚊蝇有特异致病作用。然而,苏云金芽孢杆菌单独使用效果并不佳。

32.蜡样芽孢杆菌在生长过程中产生多种活性物质对致病菌或条件致病菌有明显的抑制作用;同时蜡样芽孢杆菌能迅速消耗消化道内环境中的游离氧,形成肠道低氧环境,不利于肠道需氧生物的生长繁殖(球虫),促进有益厌氧菌生长,并产生乳酸等有机酸类,降低肠道ph值,间接抑制其他致病菌的生长。很强的杀菌作用。苏云金芽孢杆菌与蜡样芽孢杆菌组合使用具有良好的杀虫效果。

33.节杆菌是最常分离到的土壤细菌种类之一,在地球上分布广泛,几乎无处不在。从土壤到植物,从高山到海水,从考古壁画到临床样本,都可以分离到节杆菌[。节杆菌广泛分布的部分原因是它们具有能在饥饿、温度变化、电离辐射、氧自由基和有毒化合物等所致的胁迫环境下长期存活的能力。例如,在新疆沙漠地区的土壤中能分离到节杆菌;在南极和北极地区、冰川淤积物、高山冰川的冰尘和冰穴中均能发现节杆菌;从华盛顿美国能源部放射性核素储罐的渗漏物中分离的细菌中,节杆菌是最普遍的种类之一。近年来,多株节杆菌基因组序列的获得,使人们对其广泛环境适应能力的基因组学基础有了深入的了解。节杆菌基因组中存在的σ因子、氧化应激、渗透应激、饥饿应激、温度应激等胁迫应激反应相关基因,使其具备了突出的抗环境胁迫能力。而节杆菌中存在的质粒,往往赋予菌株对更多化合物的分解能力和对重金属的抗性,使其具有更强的环境竞争力。上述能力使节杆菌在降解环境污染物的过程中发挥着重要作用。现有技术中,茄子等蔬菜的种植,大量使用农药、化肥,造成土壤的环境污染比较严重,通过复配节杆菌,可在降解环境污染物的过程中发挥着重要作用,提高肥效。

[0034]

以上复合的细菌在生长后期能形成芽孢和伴孢晶体,相比单种菌类,可以相互配合,提升功效。伴孢晶体在特定条件下经蛋白酶类水解成较小的单位才能产生毒性。它不溶于水及有机溶剂,但能溶于碱性溶液中。当蛆虫食入制剂后,在胃液的作用下释放出毒性,首先作用于蛆虫的中肠细 胞,使中肠麻痹。随着病情的发展,肠道壁细胞的胶粘物质被破坏,上皮细胞剥离,散落在肠内,使中肠的透性失去控制,肠壁穿孔,肠道内含物、芽孢和细菌大量侵入血腔。随着细菌的大量繁殖, 蛆虫发生败血症而死亡。蛆虫感染细菌性病害后的主要症状是食欲减退,停食,行动迟钝,上吐下泄, 1

‑

2天后死亡。

[0035]

3、蜡蚧轮枝菌是一种和地理分布和寄主范围均比较广泛的昆虫病原真菌,能寄生于多种昆虫,最常见的有同翅目的蚜虫、粉虱、蚧壳虫等,缨翅目的蓟马,直翅目的蝗虫,半翅目的蝽蟓,双翅目的潜叶蝇和伊蚊等。金龟子绿僵菌metarhizium anisopliae属于子囊菌门、肉座菌目、麦角菌科、绿僵菌属,是一种广谱性的杀虫真菌。在自然界中主要进行无性

繁殖,由昆虫体壁进行主动入侵而感染不同昆虫,在昆虫血腔中可进行酵母状繁殖,产生大量虫菌体,同时可产生破坏素(destuxin,非核糖体多肽类毒素)等杀虫毒素,抑制昆虫免疫、加速杀虫。在昆虫寄主不存在时,金龟子绿僵菌还可与植物根部形成根际共生关系而进行长期宿存。这两微生物能通过蛆虫的消化道及体壁进行侵染,分生孢子接触虫体后遇适宜的温、湿度萌发产生芽管,形成菌丝,同时分泌几丁质酶和蛋白质毒素,溶解蛆虫体壁侵入虫体。在虫体内,菌丝直接吸收 昆虫的体液养分,生长并不断繁殖,以致充满整个 昆虫体内,不但妨碍了血液的循环,而且菌丝的代 谢产物在血液中大量积累,引起血液理化性状的改变,导致蛆虫新陈代谢紊乱而死亡。蛆虫感病后2~3天死亡,刚死的虫体质柔软,随后因菌丝大量夺取水分很快就干硬。菌丝吸尽体内养分后便沿着蛆虫尸体的气门间隙和节间膜各处 伸出体外,并产生分生孢子,可见尸体上有白色茸毛。

[0036]

绿僵菌是一类重要的生防真菌,可寄生多种昆虫,在生产中已得到广泛的应用,据不完全统计,全世界约有200多种昆虫能被这种真菌感染致死。该菌致病力强、效果好,对人、畜和农作物无毒害,是当前世界上研究应用最多的虫生真菌之一。全球对绿僵菌的研究已有100多年的历史,但由于受到许多因素的制约,导致其效果不稳定,极大地制约了其规模化生产和应用。直到1988年,用于澳洲甘蔗和牧草害虫防治制剂的出现,其应用才算取得较大进展。绿僵菌对寄主的入侵是寄主与病原菌之间的生理生化作用的综合结果,可通过体壁、气门、消化道等多种途径侵染宿主,其中体壁途径是主要方式。这种侵染方式体现了真菌的特点。其致病过程一般可以分为9个阶段:

①

分生孢子附着昆虫表皮;

②

感染性单位在表皮上萌发,这一过程需要较高的温度;

③

穿透表皮。分生孢子萌发形成的芽管直接穿异透表皮或形成附着胞牢固的附着在表皮上,然后从附着胞上产生细长的侵入丝深入表皮,这一过程是在孢芽管萌发生长时产生的机械压力和其生长过程中分泌的相关酶的联合作用下共同完成。分泌的酶可降解体壁中的蛋白质和几丁质等物质,从而使孢子萌发的芽管得以穿透体壁;

④

菌丝在体腔内生长;

⑤

产生毒素。许多虫生真菌在广泛侵入寄主之前就战胜了寄主的保卫反应,认为是毒素起了重要作用,已知毒素多为小分子缩羧肽及蛋白酶类;

⑥

寄主死亡;

⑦

菌丝在寄主体内大量繁殖,侵入寄主的所有器官,最终使虫体僵硬;

⑧

菌丝从寄主体内穿出;

⑨

产生新的感染单位并发生扩散。关于绿僵菌将寄主致死的原因传统的观点认为菌丝在虫体内迅速增殖,大量消耗吸收了寄主的营养而最终导致寄主死亡,但也有学者认为绿僵菌在侵入寄主的过程中先分泌一些物质,将寄主杀死,然后才开始大量繁殖菌丝。

[0037]

本发明中,将两真菌微生物菌剂复配。这类微生物能通过蛆虫的消化道及体壁进行侵染,分生孢子接触虫体后遇适宜的温、湿度萌发产生芽管,形成菌丝,同时分泌几丁质酶和蛋白质毒素,溶解蛆虫体壁侵入虫体。在虫体内,菌丝直接吸收 昆虫的体液养分,生长并不断繁殖,以致充满整个 昆虫体内,不但妨碍了血液的循环,而且菌丝的代 谢产物在血液中大量积累,引起血液理化性状的改变,导致蛆虫新陈代谢紊乱而死亡。蛆虫感病后2

‑

3天死亡,刚死的虫体质柔软,随后因菌丝大量夺取水分很快就干硬。菌丝吸尽体内养分后便沿着蛆虫尸体的气门间隙和节间膜各处 伸出体外,并产生分生孢子,可见尸体上有白 色茸毛。可有效针对大田的病虫害,得到包衣剂。利用造粒助剂进行了造粒,在菌肥的使用过程中,首先分解释放,减少了此类真菌与其它细菌之间相互影响。

[0038]

4.采用真空低温烘干,解决了高温环境对微生物活性的影响,冷风烘干不会会将

产品的微生物活菌杀死。

[0039]

5.本发明充分利用了糠醛渣、菌渣在腐熟过程中产生多种氨基酸和植物生长调节物质,添加有螯合剂,在土壤中营养成分不易被固定,易溶于水,又不离解,能很好地被植物吸收利用,与其他固态或液态肥料混合施用而不发生化学反应,不降低任何肥料的肥效。添加硝化抑制剂,能够抑制铵态氮转化为硝态氮(nct)的生物转化过程,通过减少硝态氮在土壤中的生成和累积,从而减少氮肥以硝态氮形式的损失及对生态环境的影响。而在使用范围内对人没有危害。

附图说明

[0040]

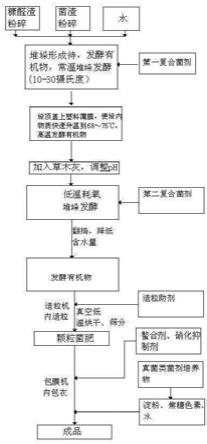

图1是本发明大田作物增产抗病生物菌肥的制备方法的流程图。

具体实施方式

[0041]

实施例1。一种大田作物增产抗病生物菌肥的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:分别将获自中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(cgmcc)的蛋白酶产生菌、脂肪酶产生菌、纤维素酶产生菌、淀粉酶产生菌、钾细菌、磷细菌,按提供的菌株说明进行活化、逐级扩大培养,制备成菌剂,以国际单位制的微生物酶活力单位为计量单位,其中纤维素酶活力单位以fpa活性单位为准,按蛋白酶∶脂肪酶∶淀粉酶∶纤维素酶=0.5∶0.2∶0.3∶0.8的比例,再添加2%体积比的钾细菌菌剂和5%%体积比的磷细菌菌剂,制备成用于所述微生物活性有机肥发酵生产的第一复合微生物菌剂;第一复合菌剂中含活菌数为6

×

109cfu/ml。

[0042]

分别从苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌的菌株库中筛选10种菌株,从中选取三种与第一复合微生物菌剂拮抗最小的菌株,分别进行扩大培养,苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌的cfu之比为10:1:2,复配形成第二复合菌剂;第二复合菌剂中含活菌数为6

×

109cfu/ml。

[0043]

选取的菌种为:苏云金芽孢杆菌(cgmccno.4923),节杆菌为cgmcc no.7779;蜡样芽孢杆菌(cgmcc no.7069)。

[0044]

步骤2:从将蜡蚧轮枝菌、白僵菌、绿僵菌的菌株库中筛选10个菌株,从中选取三种与步骤1中所得的第二复合菌剂拮抗最小的真菌菌株,进行扩大培养,等比例复配制备成真菌类菌剂培养物,以国际单位制的微生物酶活力单位为计量单位,真菌类菌剂培养物含活菌数6

×

109cfu/ml;拮抗试验时,将选取菌种、第二复合菌剂混合接种与培养基上,于适宜温度下培养,一段时间后取出培养皿或锥形瓶,用肉眼观察,根据菌落形态或菌悬液等特征观察,或通过镜检,即可得知拮抗程度。

[0045]

选取的菌种为:球孢白僵菌(cgmcc no.15866)、株蜡蚧轮枝菌(cgmcc no.8453)、金龟子绿僵菌(cgmcc no.2375)。

[0046]

步骤3:将步骤2得到的真菌类菌剂培养物与淀粉、焦糖色素、水在30℃条件下按照质量比为0.5:3:0.2:20混匀,制得包衣剂。

[0047]

步骤4:将糠醛渣、菌渣粉碎,按照重量比1:1.2的比例混合,调节含水量到60%,得到待发酵有机物;将待发酵有机物堆成高1.5米的梯形垛;按垛内物料干重的0.3%接种量

接种第一复合菌剂到垛内物料上,使微生物和物料充分接触;在常温下进行有氧发酵,每日翻捣一次,持续时间5天。发酵温度10

‑

30摄氏度。

[0048]

在垛顶盖上塑料薄膜,使垛内物质快速升温到68℃,持续时间3天,杀掉垛内物料杂菌同时降解纤维素。

[0049]

加入草木灰到垛内,调节垛内含水量到50%;调节ph值倒6.5。

[0050]

按照垛内物质干重的1%加入步骤1的第二复合菌剂;混合,进行低温耗氧堆垛发酵;每日翻捣垛一次并保持垛内20厘米物料温度28℃,持续时间8天;翻捣,直到堆温与室外温度相同水分降至18%时停止,得到发酵有机物。

[0051]

步骤5:将发酵有机物放入造粒机内,喷入造粒助剂进行造粒;将制得的颗粒真空低温烘干;通过筛分机筛出符合要求的颗粒;。

[0052]

步骤6:将制得的颗粒物放入包膜机,将螯合剂、硝化抑制剂均匀撒在颗粒状物表面,并将步骤3得到的包衣剂喷雾状加入,使菌剂粘附在有机颗粒剂表面,形成菌剂包衣,制得成品。

[0053]

所述造粒助剂为氨基酸生产副产的浆液。

[0054]

螯合剂、硝化抑制剂占成品的重量比均为0.2%。硝化抑制剂为硫代硫酸铵。

[0055]

所述螯合剂为氨基酸螯合剂。氨基酸螯合剂为甘氨酸。真空低温烘干时,温度为40摄氏度,真空度为

‑

0.07mpa。

[0056]

所述造粒机为圆盘造粒机。

[0057]

所述成品的粒径控制在1.0mm。

[0058]

堆垛的顶宽1米,底宽2米,堆长根据场地而定,每堆体积不少于10m

³

。

[0059]

实施例2。一种大田作物增产抗病生物菌肥的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:分别将获自中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(cgmcc)的蛋白酶产生菌、脂肪酶产生菌、纤维素酶产生菌、淀粉酶产生菌、钾细菌、磷细菌,按提供的菌株说明进行活化、逐级扩大培养,制备成菌剂,以国际单位制的微生物酶活力单位为计量单位,其中纤维素酶活力单位以fpa活性单位为准,按蛋白酶∶脂肪酶∶淀粉酶∶纤维素酶=0.7∶0.4∶0.5∶1.2的比例,再添加15%体积比的钾细菌菌剂和8%体积比的磷细菌菌剂,制备成用于所述微生物活性有机肥发酵生产的第一复合微生物菌剂;第一复合菌剂中含活菌数为6

×

109cfu/ml。

[0060]

分别从苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌的菌株库中筛选若干菌株,从中选取三种与第一复合微生物菌剂拮抗最小的菌株,分别进行扩大培养,苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌的cfu之比为10:2:2,复配形成第二复合菌剂;第二复合菌剂中含活菌数为8

×

109cfu/ml。

[0061]

选取的菌种为:苏云金芽孢杆菌(cgmccno.4923),节杆菌(cgmcc no.16246);蜡样芽孢杆菌(cgmcc no.7069)。

[0062]

步骤2:从将蜡蚧轮枝菌、白僵菌、绿僵菌的菌株库中筛选若干菌株,从中选取三种与步骤1中所得的第二复合菌剂拮抗最小的真菌菌株,进行扩大培养,等比例复配制备成真菌类菌剂培养物,以国际单位制的微生物酶活力单位为计量单位,真菌类菌剂培养物含活菌数8

×

109cfu/ml;

选取的菌种为:球孢白僵菌(cgmcc no.15866)、株蜡蚧轮枝菌(cgmcc no.8453)、金龟子绿僵菌(cgmcc no.8385)。

[0063]

步骤3:将步骤2得到的真菌类菌剂培养物与淀粉、焦糖色素、水在35℃条件下按照质量比为1:5:0.3:35混匀,制得包衣剂。

[0064]

步骤4:将糠醛渣、菌渣粉碎,按照重量比1:1.3的比例混合,调节含水量到65%,得到待发酵有机物;将待发酵有机物堆成高1.8米的梯形垛;按垛内物料干重的0.5%接种量接种第一复合菌剂到垛内物料上,使微生物和物料充分接触;在常温下进行有氧发酵,每日翻捣一次,持续时间6天;在垛顶盖上塑料薄膜,使垛内物质快速升温到70℃,持续时间3~5天,杀掉垛内物料杂菌同时降解纤维素;加入草木灰到垛内,调节垛内含水量到50%;调节ph值倒7.5。

[0065]

按照垛内物质干重的1~2%加入步骤1的第二复合菌剂;混合,进行低温耗氧堆垛发酵;每日翻捣垛一次并保持垛内30厘米物料温度30℃,持续时间10天;翻捣,直到堆温与室外温度相同水分降至20%时停止,得到发酵有机物。

[0066]

步骤5:将发酵有机物放入造粒机内,喷入造粒助剂进行造粒;将制得的颗粒真空低温烘干;通过筛分机筛出符合要求的颗粒;。

[0067]

步骤6:将制得的颗粒物放入包膜机,将螯合剂、硝化抑制剂均匀撒在颗粒状物表面,并将步骤3得到的包衣剂喷雾状加入,使菌剂粘附在有机颗粒剂表面,形成菌剂包衣,制得成品。

[0068]

所述造粒助剂为氨基酸生产副产的浆液。

[0069]

螯合剂、硝化抑制剂占成品的重量比均为0.2%。硝化抑制剂为硝基吡啶。

[0070]

所述螯合剂为氨基酸螯合剂。氨基酸螯合剂为蛋氨酸。真空低温烘干时,温度为45摄氏度,真空度为

‑

0.08mpa。

[0071]

造粒机滚筒造粒机。

[0072]

所述成品的粒径控制在4.0mm。

[0073]

堆垛的顶宽1.2米,底宽2.4米,堆长根据场地而定,每堆体积不少于10m

³

。

[0074]

实施例3。一种大田作物增产抗病生物菌肥的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:分别将获自中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心的蛋白酶产生菌、脂肪酶产生菌、纤维素酶产生菌、淀粉酶产生菌、钾细菌、磷细菌,按提供的菌株说明进行活化、逐级扩大培养,制备成菌剂,以国际单位制的微生物酶活力单位为计量单位,其中纤维素酶活力单位以fpa活性单位为准,按蛋白酶∶脂肪酶∶淀粉酶∶纤维素酶=0.5∶0.6∶0.4∶1.2的比例,再添加18%体积比的钾细菌菌剂和15%体积比的磷细菌菌剂,制备成用于所述微生物活性有机肥发酵生产的第一复合微生物菌剂;第一复合菌剂中含活菌数为8

×

109cfu/ml。

[0075]

分别从苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌的菌株库中筛选若干菌株,从中选取三种与第一复合微生物菌剂拮抗最小的菌株,分别进行扩大培养,苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌的cfu之比为10:1~2:1~2,复配形成第二复合菌剂;第二复合菌剂中含活菌数为8

×

109cfu/ml。

[0076]

所筛选菌种同实施例1。

[0077]

步骤2:从将蜡蚧轮枝菌、白僵菌、绿僵菌的菌株库中筛选若干菌株,从中选取三种与步骤1中所得的第二复合菌剂拮抗最小的真菌菌株,进行扩大培养,等比例复配制备成真菌类菌剂培养物,以国际单位制的微生物酶活力单位为计量单位,真菌类菌剂培养物含活菌数8

×

109cfu/ml;所筛选菌种同实施例1。

[0078]

步骤3:将步骤2得到的真菌类菌剂培养物与淀粉、焦糖色素、水在30~40℃条件下按照质量比为1:6:0.5:45混匀,制得包衣剂。

[0079]

步骤4:将糠醛渣、菌渣粉碎,按照重量比1:1.5的比例混合,调节含水量到65%,得到待发酵有机物;将待发酵有机物堆成高1.8米的梯形垛;按垛内物料干重的0.8%接种量接种第一复合菌剂到垛内物料上,使微生物和物料充分接触;在常温下进行有氧发酵,每日翻捣一次,持续时间7天;在垛顶盖上塑料薄膜,使垛内物质快速升温到75℃,持续时间5天,杀掉垛内物料杂菌同时降解纤维素;加入草木灰到垛内,调节垛内含水量到55%;调节ph值倒7。

[0080]

按照垛内物质干重的2%加入步骤1的第二复合菌剂;混合,进行低温耗氧堆垛发酵;每日翻捣垛一次并保持垛内30厘米物料温度35℃,持续时间10天;翻捣,直到堆温与室外温度相同水分降至22%时停止,得到发酵有机物。

[0081]

步骤5:将发酵有机物放入造粒机内,喷入造粒助剂进行造粒;将制得的颗粒真空低温烘干;通过筛分机筛出符合要求的颗粒;。

[0082]

步骤6:将制得的颗粒物放入包膜机,将螯合剂、硝化抑制剂均匀撒在颗粒状物表面,并将步骤3得到的包衣剂喷雾状加入,使菌剂粘附在有机颗粒剂表面,形成菌剂包衣,制得成品。

[0083]

所述造粒助剂为氨基酸生产副产的浆液。

[0084]

螯合剂、硝化抑制剂占成品的重量比均为0.2%。硝化抑制剂为硫代硫酸盐。

[0085]

所述螯合剂为氨基酸螯合剂。氨基酸螯合剂为半胱氨酸。真空低温烘干时,温度为50摄氏度,真空度为

‑

0.08mpa。

[0086]

造粒机滚筒造粒机。

[0087]

所述成品的粒径控制在3.0mm。

[0088]

堆垛的顶宽1.2米,底宽2.4米,堆长根据场地而定,每堆体积不少于10m

³

。

[0089]

实施例4。一种大田作物增产抗病生物菌肥的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:分别将获自中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(cgmcc)的蛋白酶产生菌、脂肪酶产生菌、纤维素酶产生菌、淀粉酶产生菌、钾细菌、磷细菌,按提供的菌株说明进行活化、逐级扩大培养,制备成菌剂,以国际单位制的微生物酶活力单位为计量单位,其中纤维素酶活力单位以fpa活性单位为准,按蛋白酶∶脂肪酶∶淀粉酶∶纤维素酶=0.6∶0.5∶0.6∶1.1的比例,再添加16%体积比的钾细菌菌剂和12%体积比的磷细菌菌剂,制备成用于所述微生物活性有机肥发酵生产的第一复合微生物菌剂;第一复合菌剂中含活菌数为8

×

109cfu/ml。

[0090]

分别从苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌的菌株库中筛选若干菌株,从中选取三种与第一复合微生物菌剂拮抗最小的菌株,分别进行扩大培养,苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌的cfu之比为10:1:2,复配形成第二复合菌剂;第二复合菌剂中含活菌数为8

×

109cfu/ml。

[0091]

所筛选菌种同实施例2。

[0092]

步骤2:从将蜡蚧轮枝菌、白僵菌、绿僵菌的菌株库中筛选若干菌株,从中选取三种与步骤1中所得的第二复合菌剂拮抗最小的真菌菌株,进行扩大培养,等比例复配制备成真菌类菌剂培养物,以国际单位制的微生物酶活力单位为计量单位,真菌类菌剂培养物含活菌数8

×

109cfu/ml;所筛选菌种同实施例2。

[0093]

步骤3:将步骤2得到的真菌类菌剂培养物与淀粉、焦糖色素、水在30~40℃条件下按照质量比为0.7:5:0.3:41混匀,制得包衣剂。

[0094]

步骤4:将糠醛渣、菌渣粉碎,按照重量比1:1.5的比例混合,调节含水量到62%,得到待发酵有机物;将待发酵有机物堆成高1.8米的梯形垛;按垛内物料干重的0.8%接种量接种第一复合菌剂到垛内物料上,使微生物和物料充分接触;在常温下进行有氧发酵,每日翻捣一次,持续时间7天;在垛顶盖上塑料薄膜,使垛内物质快速升温到75℃,持续时间5天,杀掉垛内物料杂菌同时降解纤维素;加入草木灰到垛内,调节垛内含水量到55%;调节ph值倒7.5。

[0095]

按照垛内物质干重的1.5%加入步骤1的第二复合菌剂;混合,进行低温耗氧堆垛发酵;每日翻捣垛一次并保持垛内30厘米物料温度32℃,持续时间10天;翻捣,直到堆温与室外温度相同水分降至20%时停止,得到发酵有机物。

[0096]

步骤5:将发酵有机物放入造粒机内,喷入造粒助剂进行造粒;将制得的颗粒真空低温烘干;通过筛分机筛出符合要求的颗粒;。

[0097]

步骤6:将制得的颗粒物放入包膜机,将螯合剂、硝化抑制剂均匀撒在颗粒状物表面,并将步骤3得到的包衣剂喷雾状加入,使菌剂粘附在有机颗粒剂表面,形成菌剂包衣,制得成品。

[0098]

所述造粒助剂为氨基酸生产副产的浆液。

[0099]

螯合剂、硝化抑制剂占成品的重量比均为0.2%。硝化抑制剂为硝基吡啶。

[0100]

所述螯合剂为氨基酸螯合剂。氨基酸螯合剂为组氨酸。真空低温烘干时,温度为40摄氏度,真空度为

‑

0.08mpa。

[0101]

造粒机滚筒造粒机。

[0102]

所述成品的粒径控制在3.0mm。

[0103]

堆垛的顶宽1.2米,底宽2.4米,堆长根据场地而定,每堆体积不少于10m

³

。

[0104]

实施例5。一种大田作物增产抗病生物菌肥的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:分别将获自中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(cgmcc)的蛋白酶产生菌、脂肪酶产生菌、纤维素酶产生菌、淀粉酶产生菌、钾细菌、磷细菌,按提供的菌株说明进行活化、逐级扩大培养,制备成菌剂,以国际单位制的微生物酶活力单位为计量单

位,其中纤维素酶活力单位以fpa活性单位为准,按蛋白酶∶脂肪酶∶淀粉酶∶纤维素酶=0.6∶0.5∶0.6∶1.2的比例,再添加16%体积比的钾细菌菌剂和12%体积比的磷细菌菌剂,制备成用于所述微生物活性有机肥发酵生产的第一复合微生物菌剂;第一复合菌剂中含活菌数为7

×

109cfu/ml。

[0105]

分别从苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌的菌株库中筛选若干菌株,从中选取三种与第一复合微生物菌剂拮抗最小的菌株,分别进行扩大培养,苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌的cfu之比为10:1:1,复配形成第二复合菌剂;第二复合菌剂中含活菌数为7

×

109cfu/ml。

[0106]

所筛选菌种同实施例1。

[0107]

步骤2:从将蜡蚧轮枝菌、白僵菌、绿僵菌的菌株库中筛选若干菌株,从中选取三种与步骤1中所得的第二复合菌剂拮抗最小的真菌菌株,进行扩大培养,等比例复配制备成真菌类菌剂培养物,以国际单位制的微生物酶活力单位为计量单位,真菌类菌剂培养物含活菌数7

×

109cfu/ml;所筛选菌种同实施例1。

[0108]

步骤3:将步骤2得到的真菌类菌剂培养物与淀粉、焦糖色素、水在30~40℃条件下按照质量比为0.7:5:0.3:42混匀,制得包衣剂。

[0109]

步骤4:将糠醛渣、菌渣粉碎,按照重量比1:1.5的比例混合,调节含水量到62%,得到待发酵有机物;将待发酵有机物堆成高1.7米的梯形垛;按垛内物料干重的0.8%接种量接种第一复合菌剂到垛内物料上,使微生物和物料充分接触;在常温下进行有氧发酵,每日翻捣一次,持续时间6天;在垛顶盖上塑料薄膜,使垛内物质快速升温到70℃,持续时间4天,杀掉垛内物料杂菌同时降解纤维素;加入草木灰到垛内,调节垛内含水量到55%;调节ph值倒7.2。

[0110]

按照垛内物质干重的1.5%加入步骤1的第二复合菌剂;混合,进行低温耗氧堆垛发酵;每日翻捣垛一次并保持垛内30厘米物料温度35℃,持续时间8天;翻捣,直到堆温与室外温度相同水分降至20%时停止,得到发酵有机物。

[0111]

步骤5:将发酵有机物放入造粒机内,喷入造粒助剂进行造粒;将制得的颗粒真空低温烘干;通过筛分机筛出符合要求的颗粒;。

[0112]

步骤6:将制得的颗粒物放入包膜机,将螯合剂、硝化抑制剂均匀撒在颗粒状物表面,并将步骤3得到的包衣剂喷雾状加入,使菌剂粘附在有机颗粒剂表面,形成菌剂包衣,制得成品。

[0113]

所述造粒助剂为氨基酸生产副产的浆液。

[0114]

螯合剂、硝化抑制剂占成品的重量比均为0.2%。硝化抑制剂为硝基吡啶。

[0115]

所述螯合剂为氨基酸螯合剂。氨基酸螯合剂为组氨酸。真空低温烘干时,温度为40摄氏度,真空度为

‑

0.07mpampa。

[0116]

造粒机滚筒造粒机。

[0117]

所述成品的粒径控制在3.0mm。

[0118]

堆垛的顶宽1.2米,底宽2.4米,堆长根据场地而定,每堆体积不少于10m

³

。

[0119]

实施例6。一种大田作物增产抗病生物菌肥的制备方法,其特征在于,包括如下步

骤。

[0120]

步骤1:分别将获自中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心的蛋白酶产生菌、脂肪酶产生菌、纤维素酶产生菌、淀粉酶产生菌、钾细菌、磷细菌,按提供的菌株说明进行活化、逐级扩大培养,制备成菌剂,以国际单位制的微生物酶活力单位为计量单位,其中纤维素酶活力单位以fpa活性单位为准,按蛋白酶∶脂肪酶∶淀粉酶∶纤维素酶=0.5∶0.2∶0.6∶0.8的比例,再添10%体积比的钾细菌菌剂和8%体积比的磷细菌菌剂,制备成用于所述微生物活性有机肥发酵生产的第一复合微生物菌剂;第一复合菌剂中含活菌数为8

×

109cfu/ml。

[0121]

分别从苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌的菌株库中筛选若干菌株,从中选取三种与第一复合微生物菌剂拮抗最小的菌株,分别进行扩大培养,苏云金芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、节杆菌的cfu之比为10:1:22,复配形成第二复合菌剂;第二复合菌剂中含活菌数为8

×

109cfu/ml;菌种选择同实施例2。

[0122]

步骤2:从将蜡蚧轮枝菌、白僵菌、绿僵菌的菌株库中筛选若干菌株,从中选取三种与步骤1中所得的第二复合菌剂拮抗最小的真菌菌株,进行扩大培养,等比例复配制备成真菌类菌剂培养物,以国际单位制的微生物酶活力单位为计量单位,真菌类菌剂培养物含活菌数8

×

109cfu/ml;菌种选择同实施例2。

[0123]

步骤3:将步骤2得到的真菌类菌剂培养物与淀粉、焦糖色素、水在30~40℃条件下按照质量比为0.5:6:0.5:45混匀,制得包衣剂;步骤4:将糠醛渣、菌渣粉碎,按照重量比1:1.2的比例混合,调节含水量到60~65%,得到待发酵有机物;将待发酵有机物堆成高1.5米的梯形垛;按垛内物料干重的0.3~0.8%接种量接种第一复合菌剂到垛内物料上,使微生物和物料充分接触;在常温下进行有氧发酵,每日翻捣一次,持续时间5~7天;在垛顶盖上塑料薄膜,使垛内物质快速升温到68℃,持续时间5天,杀掉垛内物料杂菌同时降解纤维素;加入草木灰到垛内,调节垛内含水量到50%;调节ph值倒6.8。

[0124]

按照垛内物质干重的1%加入步骤1的第二复合菌剂;混合,进行低温耗氧堆垛发酵;每日翻捣垛一次并保持垛内20厘米物料温度35℃,持续时间10天;翻捣,直到堆温与室外温度相同水分降至18%时停止,得到发酵有机物;步骤5:将发酵有机物放入造粒机内,喷入造粒助剂进行造粒;将制得的颗粒真空低温烘干;通过筛分机筛出符合要求的颗粒;步骤6:将制得的颗粒物放入包膜机,将螯合剂、硝化抑制剂均匀撒在颗粒状物表面,并将步骤3得到的包衣剂喷雾状加入,使菌剂粘附在有机颗粒剂表面,形成菌剂包衣,制得成品。

[0125]

所述造粒助剂为氨基酸生产副产的浆液。

[0126]

螯合剂、硝化抑制剂占成品的重量比均为0.2%。硝化抑制剂为硝基吡啶。

[0127]

所述螯合剂为氨基酸螯合剂。

[0128]

氨基酸螯合剂为蛋氨酸。真空低温烘干时,温度为40摄氏度,真空度为

‑

0.07mpampa。

[0129]

公司研制的微生物菌剂经在茄子、玉米等作物上进行田间试验,施用该菌剂能促

进作物生长发育,改善产量结构及产品品质,产量增高。

[0130]

造粒机滚筒造粒机。

[0131]

所述成品的粒径控制在3.0mm。

[0132]

堆垛的顶宽1.2米,底宽2.4米,堆长根据场地而定,每堆体积不少于10m

³

。

[0133]

试验例11.试验地点:山东省聊城市东昌府区侯营镇芦庄村,村民芦善兴地块。

[0134]

2.实验时间,2021年1月17日定植,2021年5月7日收获。

[0135]

3.1试验土壤,潮土,典型潮土,轻壤质,地势平坦,排灌条件较好,肥力中等,土壤情况,见表1。

[0136]

表1 试验土壤情况有机质(g/kg)碱解氮(mg/kg)速效磷(mg/kg)速效钾(mg/kg)ph15.990462107.93.2茄子,圆杂2号。

[0137]

3.3供试肥料:实施例3方法制得的肥料产品,经测试技术指标:有效活菌数(cfu)≥10.0亿/g,有机质≥40%,胞外多糖≥1.0mg/g。

[0138]

3.4 试验方法。

[0139]

试验设计:试验设计三个处理,每个区间三次重复,共计9个试验小区,小区面积30平方米,各小区随机排列,设保护行。

[0140]

k1,基施供试肥料+追肥。

[0141]

ck,灭活基质+追肥(对照)。

[0142]

k2,常规追肥。

[0143]

3.5施肥方法。

[0144]

①

常规施肥:播种前整地施入基肥,在门茄现蕾开始追肥。每隔10天追施一次氮钾复合肥,每亩次10kg。

[0145]

②

基施供试肥料:每亩施供试肥料40kg,同其他基施肥料一同施入,并与耕土混匀。

[0146]

③

灭活基质,时间方法与供试验肥料一致。三个处理其余田间管理均一致。

[0147]

4结果与分析。

[0148]

4.1 不同处理对茄子生物学性状的影响。

[0149]

试验表明,施用供试验肥料的小区,茄子根系粗壮,植株生长旺盛,果实紫红发亮。根据对试验田的田间观察记载,k1和k2平均单果直径分别为13.5cm和12.2cm,比对照ck分别增加1.0cm和减少0.3cm;k1和k2平均株高分别为78.9cm和76.2cm,比对照ck分别增加2.1cm和减少0.6cm;k1和k2单株结果数量与对照ck差异不大;k1未发现病株、病叶和害虫,ck和k2发现少量的病株、病叶、有虫害发生。

[0150]

4.2 施用供试验肥料对茄子产量的影响,如表2表2 施用供试验肥料对茄子产量的影响

4.3 试验数据统计的方差分析,如表3。

[0151]

表3 试验数据统计的方差分析4.4 处理间差异明显,用plsd法进行比较,如表4。

[0152]

表4 多重比较分析以上数据分析表明,k1与ck差异达极显著水平,k2与ck差异不显著。

[0153]

4.5 效益情况分析茄子施用供试验肥料的效益情况,如表5表5 茄子施用供试验肥料的效益情况在茄子上试验表明,本发明实施例3肥料产品,在茄子上的增产效果显著,可以起到较明显的防病抗虫效果。

[0154]

试验例2。1.试验地点:山东省聊城市莘县魏庄镇魏庄村。

[0155]

2.实验时间,2021年1月15日定植,2021年5月6日收获。

[0156]

3.1试验土壤,潮土,轻壤质,地势平坦,排灌条件较好,肥力中等,土壤情况,见表6。

[0157]

表6 试验土壤情况3.2茄子,鲁茄1号。

[0158]

3.3供试肥料:实施例4方法制得的肥料产品。

[0159]

3.4 试验方法。

[0160]

试验设计:试验设计三个区间,每个区间三次重复,共计9个试验小区,小区面积30平方米,各小区随机排列,设保护行。

[0161]

k1,基施供试肥料+追肥。

[0162]

ck,基施灭活基质+追肥(对照)。

[0163]

k2,常规追肥。

[0164]

3.5施肥方法。

[0165]

①

常规施肥:播种前整地如基肥,在门茄现蕾开始追肥。每隔10天追施依次氮钾复合肥,每亩次10kg。

[0166]

基施供试肥料:每亩施供试验有机肥40kg,同其他基施肥料一同施入,并与耕土混匀。

[0167]

基施灭活基质,时间方法与供试验肥料一致。三个处理其余田间管理均一致。

[0168]

4结果与分析。

[0169]

4.1 不同处理对茄子生物学形状的影响。

[0170]

试验表明,施用供试验肥料的小区,茄子根系粗壮,植株生长旺盛,果实紫红发亮。根据对试验田的田间观察记载,k1和k2平均单果直径分别为26.5cm和25.1cm,比对照ck分别增加1.2cm和减少0.2cm;k1和k2平均株高分别为75.6cm和73.3cm,比对照ck分别增加1.9cm和减少0.4cm;k1和k2单株结果数量与对照ck差异不大;k1未发现病株、病叶和害虫,ck和k2发现少量的病株、病叶、有虫害发生。

[0171]

4.2 施用供试验肥料对茄子产量的影响,如表7表7 施用供试验肥料对茄子产量的影响4.3 试验数据统计的方差分析,如表8。

[0172]

表8 试验数据统计的方差分析变因

4.4 处理间差明显,用plsd法进行比较,如表9。

[0173]

表9 多重比较分析以上数据分析表明,k1与ck差异达极显著水平,k2与ck差异不显著。

[0174]

4.5茄子施用供试验肥料的效益情况,如表5表5 茄子施用供试验肥料的效益情况本发明实施例4肥料产品,在茄子上的增产效果显著,可以起到较明显的抗病效果。

[0175]

试验例3。在玉米上的应用效果。

[0176]

2020年在山东省聊城市东昌府区侯营镇芦庄村,秋玉米地分块去进行试验。施用本发明实施例5所得产品(经测试技术指标:有效活菌数(cfu)≥10.0亿/g,有机质≥40%,胞外多糖≥1.0mg/g)。

[0177]

处理的生理表现:2020年7月25日试验观察:施用本发明菌肥的地块比不施用本发明菌肥地块,玉米毛细根较多、节根大第三层气生根出现的早,叶片绿和叶片多,秸秆高。

[0178]

2020年10月2日玉米收获时,施用本发明所得产品的地块比不施用本发明菌肥地块,玉米秸秆健壮、无青枯病、秃尖短和穗粒数多,防病效果明显,穗粒数增加18.87个,千粒重增加4.04g,增加率为1.41%;产量增加29.2kg/亩,增产率为5.05%,增产效果显著。

[0179]

试验例4。1.2020年在高店县梁村镇范庄村玉米上试验。

[0180]

2 试验内容与方法2.1试验田基本情况

试验于2020年6月13日

‑

2020年10月2日在高唐县梁村镇范庄村范文来农户的地块进行,土壤类型为盐碱土,肥力水平中等偏低。

[0181]

表6 土壤养分和含量表2.2试验田气候条件高唐县无霜期天数平均201天,有效积温4445.2c,常年降雨量541.6mm,2020年从玉米播种期到收获期降雨情况:6月19日9时

‑

6月20日7时梁村镇29.6mm,全县平均39.5mm,7月1日16时

‑

7月2日06时梁村镇3.7mm,全县平均4.8mm,7月3日20时

‑

7月4日16时梁村镇7.2mm,全县平均7.8mm,7月14日17时

‑

7月15日07时45.5mm,梁村镇25.3mm;7月21日21时

‑

7月22日06时梁村镇32.5mm,全县平均22.5mm,8月30日18时至8月31日5时梁村镇2.0mm,全县平均13.7mm;9月2日15时

‑

23时梁村镇24.5mm,全县平均28.1mm;9月14日08时至9月17日16时梁村镇43.2mm,全县平均56.9mm2.2试验材料供试作物为玉米,品种登海605,出苗至成熟101天,株高259厘米,穗位高99厘米,成株叶片数19

‑

20片,幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘绿带紫色,花药黄绿色,颖壳浅紫色。适宜种植密度4000

‑

4500林;前茬作物为小麦,品种为济麦22,株高75厘米,常年产量为500公斤/亩。

[0182]

3 试验方案与试验结果3.1试验设计与方法试验设2个处理,不设重复。地块为南北走向,每个处理面积为1亩;处理1:施用控释肥氮磷钾总养分≥45%,配比(27

‑9‑

9),用量为40kg/亩;处理2:施用控释肥氮磷钾总养分≥45%,配比(27

‑9‑

9),用量为40kg/亩+本发明实施例5肥料产品40kg/亩(试验肥料一次性作为种肥施用)。

[0183]

3.2试验生物性状分析施用微生物菌剂的处理表现:2020年7月25日试验观察:毛细根较多、节根大第三层气生根出现的早,叶片绿和叶片多,秸秆高。

[0184]

2020年10月2日玉米收获时玉米均为活秆成熟、有蚜虫,施实施例3菌肥的秸秆健壮、青枯病少、秃尖短和穗粒数多。

[0185]

3.3试验结果2020年10月2日进行测产,每个处理选取3个点,每个点查20穗,然后每个点选取6穗,共计18穗,带回室内风干,称千粒重,然后计算理论产量。行距为0.65米,株距5米双行45株。

[0186]

表2 玉米产量统计表处理亩株数(株)穗粒数(个)千粒重(g)产量(kg/亩)处理14515526.73286.14578.4处理24515545.60290.18607.6由表2可以看出:施用控释肥+实施例3菌肥比施用控释肥穗粒数增加18.87个,千粒重增加4.04g,增加率为1.41%:产量增加29.2kg/亩,增产率为5.05%,增产效果显著。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1