一种食用菌菌渣协同白酒丢糟堆肥的方法

1.本发明涉及白酒技术领域,尤其涉及一种食用菌菌渣协同白酒丢糟堆肥的方法。

背景技术:

2.我国每年至少会产生约5214万吨的食用菌菌渣。由于食用菌菌渣体积密度低,无植物致病菌,并且含有蛋白酶、木质素分解酶、纤维素酶、半纤维素酶等多种酶和大量的微量元素,可以促进纤维素和木质素的降解,所以食用菌菌渣在堆肥中具有广阔的应用价值。

3.目前市场上已有的白酒在酿造完毕之后,利用白酒丢糟制作有机肥,既能解决环保问题,又可实现资源再利用,具有较高的环保、经济和社会效益。由于丢糟本身的c/n和营养条件等均不适合直接堆肥,必须外加氮源、营养元素和微量元素,而依赖添加化学物质(如尿素)会极大增加生产和技术成本,严重制约丢糟有机肥的发展。

4.为此,我们提出一种食用菌菌渣协同白酒丢糟堆肥的方法。

技术实现要素:

5.本发明主要是解决上述现有技术所存在的技术问题,提供一种食用菌菌渣协同白酒丢糟堆肥的方法。

6.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案,一种食用菌菌渣协同白酒丢糟堆肥的方法,包括以下步骤:第一步:准备堆肥材料;

7.第二步:堆肥反应器的准备;

8.第三步:堆肥采样;

9.第四步:数据分析。

10.作为优选,所述第一步中堆肥材料有白酒丢糟、食用菌菌渣、复合发酵菌剂和有效菌种。

11.作为优选,所述有效菌种主要为枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、绿色木霉和酿酒酵母等,有效活菌数≥200亿/g。

12.作为优选,所述第二步中堆肥反应器的尺寸为0.45m

×

0.4m

×

0.3m,反应器底部装有多孔透气pvc板和通气管道,外接充氧装置,提供系统通风;反应器顶部附着冷凝板,可使水汽冷凝回流,降低反应器含水率挥发速率;反应器中配有温度传感器,与电脑连接,用于监测系统温度。

13.作为优选,所述第三步中以白酒丢糟为主料,食用菌菌渣为辅料,均以物料绝干重量的0.1%添加复合发酵菌剂,同时调节各堆肥系统初始环境(含水率为55%,ph为6.5)相同,均以通气量为1.5l/min进行连续通风。

14.作为优选,所述食用菌菌渣有四种不同添加比例[20%(t1),30%(t2),40%(t3),50%(t4)],每组重复3次,进行为期26天的试验,在堆肥第0、1、4、7、11、14、17、20和26天对系统进行人工翻堆,同时从每个堆肥系统的下部,中央和上部均匀混合采集新鲜样品(200g左右),将其分成2等份,1份鲜样放置在4℃处保存,进行色度、含水率、ph、电导率(ec)、氨态

氮和硝态氮、可溶性有机碳分析;1份风干样粉碎过0.25mm筛网,对总氮和有机质含量进行分析。

[0015]

作为优选,所述肥堆系统中电脑通过温度传感器自动记录温度;将去离子水与堆肥鲜样在1:10(w/v),30℃和200r/min的条件下水平振荡1h,得到样品悬浮液;将悬浮液在10000r/min情况下离心30min后通过0.45μm水系滤器,得到堆肥浸提液,进行色度、ph、ec、氨态氮和可溶性有机碳分析。

[0016]

作为优选,所述肥堆系统检测肥堆中的色度、ph、ec和可溶性有机碳用xz-ws色度检测仪、雷磁phs-3c型酸度计、雷磁dds-307a电导率仪和总有机碳-总氮分析仪(shimadzu toc-v)分别测定;凯氏氮用凯氏定氮法测定;氨态氮和硝态氮按照ny/t1116—2014标准进行测定;总氮等于凯氏氮加硝态氮,总有机氮等于凯氏氮减去氨态氮;含水率采用105℃干燥24h测定;灰分用马弗炉550℃炉温,保温24h测定;有机质是灰分与干重之差;根据公式计算有机碳含量。

[0017]

作为优选,所述第四步中使用excel 2010和ibm spss 20统计软件对堆肥过程数据进行分析,采用origin 8.5进行图形绘制;采用anova法检验各参数的统计差异;所有分析都假设有双尾和95%的置信度(或α为0.05)。

[0018]

有益效果

[0019]

本发明提供了一种食用菌菌渣协同白酒丢糟堆肥的方法。具备以下有益效果:

[0020]

(1)、该一种食用菌菌渣协同白酒丢糟堆肥的方法,通过为期26天的堆肥试验中,以堆肥过程中相关参数:色度、温度、ph、ec、有机质及其降解率、c/n、t值、水溶性有机碳及其与总有机氮的比值等判断,白酒丢糟堆肥添加食用菌菌渣的最佳比例为:20-30%。其工艺参数:初始含水率为55%,初始ph为6.5,连续通风量为1.5l/min,初始c/n为26.5-29,通过食用菌菌渣代替化学物质,降低生产和技术成本,使丢糟在有机肥中有更好的发展前途。

[0021]

(2)、该一种食用菌菌渣协同白酒丢糟堆肥的方法,堆肥结束时,色度由高到低依次为t2、t1、t4和t3。不同处理的色度差异显著(p<0.05)。与之对应,不同处理的色度增加率同样差异显著(p<0.05),色度增加率最高为t1,其次为t2,而t3和t4的色度增加率并无显著差异,处于相对较低水平,若由水溶性有机碳判断,到堆肥结束时仅t1腐熟。而采用水溶性有机碳与总有机氮的比值评价,则t1在堆肥第17天为0.66,达到建议的腐熟标准,而t2、t3和t4的水溶性有机碳与总有机氮的比值直至堆肥结束也未达建议的腐熟标准。由水溶性有机碳与总有机氮的比值可以判断,t1优于t2、t3和t4,达到了得知t1的优点的效果。

[0022]

(3)、该一种食用菌菌渣协同白酒丢糟堆肥的方法,到堆肥结束时,所有处理的ph均符合成熟标准(5.5<ph<8.5),所有处理的ec均被中等敏感植物认为是可以忍受(ec<4ms/cm),达到了得知ec与中等敏感植物之间的关系的效果。

[0023]

(4)、该一种食用菌菌渣协同白酒丢糟堆肥的方法,若用c/n判断,到堆肥结束时仅t1和t2腐熟。在堆肥前半期,t1和t2的t值虽无显著差异但均显著低于同时期的其余2组处理(p<0.05)。在堆肥中后期,t2的t值显著低于其它三个处理。同时,t1、t2、t3和t4的t值分别在堆肥第26、14、26和26天达到腐熟标准。t1、t2、t3和t4均在堆肥1天后达最高温,其最高温度:t2>t1>t3>t4,高温期维持时间分别为4、4、2和2天。t1和t2比t3和t4更快接近室温。由此可以判断,t2最优,t1次之,t3和t4较差,达到了得知t2的优点的效果。

[0024]

(5)、该一种食用菌菌渣协同白酒丢糟堆肥的方法,所有处理的有机质变化趋势一致,在整个堆肥过程中均不断下降,而t2的有机质降解率显著高于同时期其它3个处理(p<0.05)。到堆肥结束时,t1的有机质降解率最高,显著高于其它3个处理(p<0.05)。由此可以判断,t1和t2优于t3和t4。达到了得知t1和t2的共同点的效果。

附图说明

[0025]

为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍。显而易见的,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其他的实施附图。

[0026]

本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

[0027]

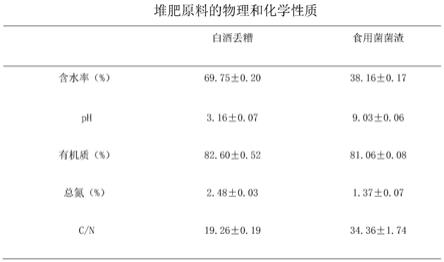

图1为本发明堆肥原料的物理和化学性质表;

[0028]

图2为本发明堆肥过程中物理外观的变化表;

[0029]

图3为本发明不同处理在堆肥初始和结束的色度变化表;

[0030]

图4为本发明不同处理在堆肥过程中温度的变化折线图;

[0031]

图5为本发明不同处理在堆肥过程中ph(a)、电导率(b)、有机质(c)和有机质降解率(d)的变化图;

[0032]

图6为本发明不同处理在堆肥过程中c/n(a)、t值(b)、水溶性有机碳(c)和水溶性有机碳/总有机氮(d)的变化图。

具体实施方式

[0033]

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0034]

实施例:一种食用菌菌渣协同白酒丢糟堆肥的方法,如图1-图6所示,包括以下工艺步骤:

[0035]

第一步:准备堆肥材料,准备白酒丢糟、食用菌菌渣、复合发酵菌剂和有效菌种,有效菌种主要为枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、绿色木霉和酿酒酵母等,有效活菌数≥200亿/g;

[0036]

第二步:堆肥反应器的准备,堆肥反应器的尺寸为0.45m

×

0.4m

×

0.3m,反应器底部装有多孔透气pvc板和通气管道,外接充氧装置,提供系统通风;反应器顶部附着冷凝板,可使水汽冷凝回流,降低反应器含水率挥发速率;反应器中配有温度传感器,与电脑连接,用于监测系统温度;

[0037]

第三步:堆肥采样,以白酒丢糟为主料,食用菌菌渣为辅料,均以物料绝干重量的0.1%添加复合发酵菌剂,同时调节各堆肥系统初始环境(含水率为55%,ph为6.5)相同,均

以通气量为1.5l/min进行连续通风;将堆肥试验设计为4组不同食用菌菌渣添加比例[20%(t1),30%(t2),40%(t3),50%(t4)],每组重复3次,进行为期26天的试验,在堆肥第0、1、4、7、11、14、17、20和26天对系统进行人工翻堆,同时从每个堆肥系统的下部,中央和上部均匀混合采集新鲜样品(200g左右),将其分成2等份,1份鲜样放置在4℃处保存,进行色度、含水率、ph、电导率(ec)、氨态氮和硝态氮、可溶性有机碳分析;1份风干样粉碎过0.25mm筛网,对总氮和有机质含量进行分析;

[0038]

电脑通过温度传感器自动记录温度;将去离子水与堆肥鲜样在1:10(w/v),30℃和200r/min的条件下水平振荡1h,得到样品悬浮液;将悬浮液在10000r/min情况下离心30min后通过0.45μm水系滤器,得到堆肥浸提液,进行色度、ph、ec、氨态氮和可溶性有机碳分析,色度、ph、ec和可溶性有机碳用xz-ws色度检测仪、雷磁phs-3c型酸度计、雷磁dds-307a电导率仪和总有机碳-总氮分析仪(shimadzu toc-v)分别测定;凯氏氮用凯氏定氮法测定;氨态氮和硝态氮按照ny/t1116—2014标准进行测定;总氮等于凯氏氮加硝态氮,总有机氮等于凯氏氮减去氨态氮;含水率采用105℃干燥24h测定;灰分用马弗炉550℃炉温,保温24h测定;有机质是灰分与干重之差;根据公式计算有机碳含量;

[0039]

第四步:数据分析,使用excel 2010和ibm spss 20统计软件对堆肥过程数据进行分析,采用origin 8.5进行图形绘制;采用anova法检验各参数的统计差异;所有分析都假设有双尾和95%的置信度(或α为0.05)。

[0040]

本发明的工作原理:

[0041]

通过对堆肥过程的观察发现,各处理的初始状态大致呈黄褐色,均有不同程度的酸味,酸味随食用菌菌渣占系统比例增加而减弱。不同处理在堆肥过程中的物理外观大体一致,图2表明了它们的变化。

[0042]

图3为不同处理在堆肥初始和结束的色度变化。堆肥结束时,色度由高到低依次为t2、t1、t4和t3,而且不同处理的色度差异显著(p<0.05)。与之对应,不同处理的色度增加率同样差异显著(p<0.05),色度增加率最高为t1,其次为t2,分别达到了307.70%和163.21%,而t3和t4的色度增加率并无显著差异,处于相对较低水平。由此可以判断,t1最优,t2次之,t3和t4较差(注:结果是三次重复的平均值

±

标准偏差。根据anova方法,同一行中的值与相同字母后的值之间没有显著差异(p>0.05))

[0043]

根据图4得到温度是影响堆肥过程及其微生物活性的重要因素之一,其高低决定了堆肥速率的快慢。图4是不同处理在堆肥过程中温度的变化。所有处理均在堆肥1天后达最高温,但不同处理的最高温度有所不同:t2>t1>t3>t4。与此相似,不同处理的高温期(50℃以上)维持时间亦有所差别。t1、t2、t3和t4高温期维持时间分别为4、4、2和2天。在堆肥中后期,所有处理的温度均缓慢下降,但下降过程有所不同。t1和t2,t3和t4的下降分别一致,且t1和t2的温度显著低于t3和t4的温度,其更快接近室温。这可能的原因是t1和t2的初始c/n处在25-30的适宜范围,t3和t4的初始c/n较高。适宜的初始c/n有利于微生物的繁殖,消耗有机物,产生大量的热,更快达到腐熟。由此可以判断,t2最优,t1次之,t3和t4较差。

[0044]

根据图5得到ph和ec是重要的堆肥参数,因为它们能影响最终产品对植物生长的适宜性。图5a和5b是不同处理在堆肥过程中ph和ec的变化。所有处理的ph变化趋势一致,均

呈现先升高后降低再升高至逐步稳定的过程。在堆肥的初期,氨的释放占主导地位,ph的升高主要与氨气的释放有关。随后,由于微生物活性使系统中的有机物分解而产生低分子量脂肪酸以及硝化作用的形成,ph值略有下降。此后,随着堆体含氮物质的不断降解,使系统ph升高至逐步稳定。从堆肥第11天开始至堆肥结束,所有处理的ph均已无显著差异,达到稳定状态。而ph相对稳定意味着发酵过程结束,进入成熟阶段。到堆肥结束时,所有处理的ph均符合成熟标准(5.5<ph<8.5);

[0045]

ec的变化与ph的变化大致相反,且不同处理的ec变化趋势保持一致。t1、t2、t3和t4的ec分别从堆肥开始的最高值4.72、4.87、5.02和5.16ms/cm下降至堆肥第4天后略有上升,在堆肥第7天再次降低。堆肥第14天时,t1、t2、t3和t4的ec分别为最低值1.02、1.11、1.25和1.4ms/cm。此后,所有处理的ec开始逐步升高,直至堆肥结束。堆肥初期,ec快速降低可能是由于食用菌菌渣中水溶性物质(如氨基酸)的生物降解所致。随后ec略有增加可能是由于有机物分解过程中释放出的矿物盐。此后,ec降低,可能是氨挥发和矿物盐沉淀的结果。然而,由于系统干质量的净损失,ec不断增加,直到堆肥结束。到堆肥结束时,所有处理的ec均被中等敏感植物认为是可以忍受的(ec<4ms/cm)。

[0046]

有机质作为微生物赖以生存与繁殖的基本条件,其含量的变化可以反映堆肥腐熟的进程,根据其降解程度可以判断堆肥的腐熟度。图5c和5d是不同处理在堆肥过程中有机质及其降解率的变化。所有处理的有机质变化趋势一致,在整个堆肥过程中均不断下降。到堆肥第4、7、11、14、17和20天时,t2的有机质降解率分别高达5.19%、5.24%、5.58%、6.14%、6.81%和7.12%,显著高于同时期其它3个处理(p<0.05)。到堆肥结束时,t1的有机质降解率最高,达到8.06%,显著高于其它3个处理(p<0.05)。此时,t2、t3和t4的有机质降解率已无显著差异(p<0.05)。由此可以判断,t1和t2优于t3和t4。

[0047]

根据图6得知c/n常用作堆肥腐熟度的指标。图6a和6b是不同处理在堆肥过程中c/n和t值的变化。t1、t2、t3和t4的c/n分别从堆肥开始时的26.5、29.20、29.29和32.40持续下降,到堆肥结束时分别为18.13、19.69、20.43和21.63。在堆肥第1、4、7和11天时,t1和t2的t值虽无显著差异但均显著低于同时期的其余2组处理(p<0.05)。在堆肥第14、17和26天时,t2的t值显著低于其它三个处理。同时,t1、t2、t3和t4的t值在堆肥第26、14、26和26天分别为0.68、0.71、0.70和0.67,达到腐熟标准。由此可以判断,t2最优,t1次之,t3和t4较差。

[0048]

水溶性有机碳是堆肥中微生物可直接利用的碳源,也是可以被微生物直接用来合成自身物质的成分。图6c和6d清楚的表明了不同处理在堆肥过程中水溶性有机碳和水溶性有机碳与总有机氮比值的变化。t1、t2、t3和t4的水溶性有机碳分别从堆肥开始时的2.85%、3.58%、3.70%和4.60%持续下降,到堆肥结束时分别为0.41%、1.00%、0.82%和1.09%。水溶性有机碳不断降低可能是由于有机物分解产生的水溶性有机碳不断被微生物利用消耗,在整个堆肥过程中,t1的水溶性有机碳与总有机氮的比值显著低于同时期的其余3个处理(p<0.05)。相同的是,t1的水溶性有机碳与总有机氮的比值在堆肥第17天为0.66,达到建议的腐熟标准,而t2、t3和t4的水溶性有机碳与总有机氮的比值直至堆肥结束也未达建议的腐熟标准。由此可以判断,t1优于t2、t3和t4。

[0049]

本发明中,通过为期26天的堆肥试验中,以堆肥过程中相关参数:色度、温度、ph、ec、有机质及其降解率、c/n、t值、水溶性有机碳及其与总有机氮的比值等判断,白酒丢糟堆肥添加食用菌菌渣的最佳比例为:20-30%。其工艺参数:初始含水率为55%,初始ph为6.5,

连续通风量为1.5l/min,初始c/n为26.5-29,通过食用菌菌渣代替化学物质,降低生产和技术成本,使丢糟在有机肥中有更好的发展前途。

[0050]

本发明中,堆肥结束时,色度由高到低依次为t2、t1、t4和t3。不同处理的色度差异显著(p<0.05)。与之对应,不同处理的色度增加率同样差异显著(p<0.05),色度增加率最高为t1,其次为t2,而t3和t4的色度增加率并无显著差异,处于相对较低水平,若由水溶性有机碳判断,到堆肥结束时仅t1腐熟。而采用水溶性有机碳与总有机氮的比值评价,则t1在堆肥第17天为0.66,达到建议的腐熟标准,而t2、t3和t4的水溶性有机碳与总有机氮的比值直至堆肥结束也未达建议的腐熟标准。由水溶性有机碳与总有机氮的比值可以判断,t1优于t2、t3和t4,达到了得知t1的优点的效果。

[0051]

本发明中,到堆肥结束时,所有处理的ph均符合成熟标准(5.5<ph<8.5),所有处理的ec均被中等敏感植物认为是可以忍受(ec<4ms/cm),达到了得知ec与中等敏感植物之间的关系的效果。

[0052]

本发明中,若用c/n判断,到堆肥结束时仅t1和t2腐熟。在堆肥前半期,t1和t2的t值虽无显著差异但均显著低于同时期的其余2组处理(p<0.05)。在堆肥中后期,t2的t值显著低于其它三个处理。同时,t1、t2、t3和t4的t值分别在堆肥第26、14、26和26天达到腐熟标准。t1、t2、t3和t4均在堆肥1天后达最高温,其最高温度:t2>t1>t3>t4,高温期维持时间分别为4、4、2和2天。t1和t2比t3和t4更快接近室温。由此可以判断,t2最优,t1次之,t3和t4较差,达到了得知t2的优点的效果。

[0053]

本发明中,所有处理的有机质变化趋势一致,在整个堆肥过程中均不断下降,而t2的有机质降解率显著高于同时期其它3个处理(p<0.05)。到堆肥结束时,t1的有机质降解率最高,显著高于其它3个处理(p<0.05)。由此可以判断,t1和t2优于t3和t4。达到了得知t1和t2的共同点的效果。

[0054]

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1