一种新型高延性混凝土及其制备方法及其设备与流程

1.本发明涉及混凝土技术领域,具体是指一种新型高延性混凝土及其制备方法及其设备。

背景技术:

2.凝土指以水泥为主要胶凝材料,与水、砂、石子,必要时掺入化学外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合,经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人造石材。现有的混凝土中易受外界环境的影响而导致混凝土中微裂缝扩展,有害物质侵入造成混凝土劣化,降低混凝土耐久性,影响混凝土构筑物的使用寿命;同时现有混凝土的抗压弹模低,抗压强度以及弯拉强度也具有进一步提升的空间。

技术实现要素:

3.针对上述情况,为克服现有技术的缺陷,本发明提供一种新型高延性混凝土及其制备方法及其设备。

4.本技术提供一种高延性混凝土,包括如下重量份的组分:水泥280-340份、水105-175 份、粗骨料385-585份、细骨料300-400份、石英砂165-215份、硅灰80-135份、粉煤灰175-255 份、钢纤维195-260份、消泡剂6-12份、减水剂5-10份、环氧树脂16-30份、聚乙烯醇纤维 25-35份。

5.进一步地,所述减水剂为早强型聚羧酸高效减水剂。

6.进一步地,所述消泡剂为有机硅消泡剂。

7.进一步地,所述钢纤维的长度为312mm,直径为30μm,抗拉强度为1800mpa,弹性模量为215gpa,密度为7800kg/m。

8.进一步地,所述细骨料的粒径范围为1-3mm,所述粗骨料的粒径范围为5-8mm。

9.采用上述结构本发明取得的有益效果如下:通过添加钢纤维、有机硅消泡剂、减水剂、环氧树脂和聚乙烯醇纤维能有效增强混凝土的抗拉弯强度,并且能防止混合过程中骨料下沉出现离析,减少因泌水形成的连通空隙,提高混凝土的强度和抗渗性,另外通过控制粗骨料和细骨料的粒径范围,使得聚乙烯醇纤维更好的与细骨料和粗骨料结合,从而能够进一步增强混凝土的力学强度。

10.本技术提供一种高延性混凝土的制备方法,包括以下步骤:

11.步骤一:按重量份称取各组分;

12.步骤二:将水泥、粗骨料、细骨料、石英砂、硅灰、粉煤灰、聚乙烯醇纤维和环氧树脂添加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为200-240r/min,搅拌5-10min;

13.步骤三:将有机硅消泡剂、早强型聚羧酸高效减水剂和2/3的水加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为360-380r/min,搅拌3-5min;

14.步骤四:然后将钢纤维和加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为180-200r/min,搅拌5-7min;

15.步骤五:将剩余1/3的水加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为80-100r/min,搅拌 0.5h-1h,即可得高延性混凝土。

16.通过采用上述技术方案取得的有益效果如下:本发明的采用的钢纤维在混凝土的制备过程中不易搅拌成团,从而使混凝土易于涂抹施工,进一步提高了混凝土的和易性,并且钢纤维能替代箍筋,使混凝土的抗剪性能得到提高。

17.本技术提供一种新型高延性混凝土设备,包括搅拌箱、支腿、多方位高效混合装置、入料斗、出料管和电磁阀,所述搅拌箱设于支腿上,所述搅拌箱内设有驱动腔和搅拌腔,所述入料斗设于搅拌箱上且与搅拌腔连通,所述出料管设于搅拌箱上且与搅拌腔连通,所述电磁阀设于出料管上,所述多方位高效混合装置设于搅拌箱内。

18.进一步地,所述多方位高效混合装置包括双向螺纹杆、联动组件、第一套接块、第二套接块、限位杆、第一齿轮、第一齿条、第一搅拌轴、螺旋叶片和第二搅拌轴,所述双向螺纹杆旋转设于驱动腔内,所述限位杆设于驱动腔内,所述限位杆对称设有两组,所述第一套接块和第二套接块分别卡合滑动套接设于两组限位杆上,所述第一齿轮设有两组,两组所述第一齿轮通过第一齿轮轴分别旋转设于第一套接块和第二套接块上,所述第一齿条设于驱动腔内,所述第一齿条设有两组且分别与两组第一齿轮啮合,所述第一搅拌轴设于第一齿轮上,所述驱动腔内设有第一通槽,所述第一搅拌轴贯穿第一通槽延伸至搅拌腔内且旋转滑动设于第一通槽内,所述联动组件设于双向螺纹杆、第一套接块和第二套接块上,所述联动组件包括第二搅拌轴、第三套接块、第一转动杆、第二转动杆、第二齿轮和第二齿条,所述第三套接块滑动套接设于双向螺纹杆上,所述第三套接块与双向螺纹杆通过螺纹啮合,所述第一转动杆的两端分别铰接设于第三套接块和第一套接块上,所述第二转动杆的两端分别铰接设于第三套接块和第二套接块上,所述第二齿条设于驱动腔内,所述第二齿轮通过第二齿轮轴旋转设于第三套接块上且与第二齿条啮合,所述第二搅拌轴设于第二齿轮上,所述驱动腔内设有第二通槽,所述第二搅拌轴贯穿第二通槽延伸至搅拌腔内且旋转滑动设于第二通槽内,所述第一搅拌轴和第二搅拌轴上均设有螺旋叶片。

19.进一步地,所述入料斗上铰接设有密封盖。

20.进一步地,所述搅拌箱上设有电机,所述双向螺纹杆的一端旋转贯穿驱动腔设于电机的输出轴上,所述电机为正反转电机。

21.进一步地,所述支腿上设有自锁式万向轮。

22.进一步地,所述联动组件对称设有两组。

23.通过设置多方位高效混合装置能使得搅拌箱内的原料可以充分混合,使得搅拌效果更好,混合效率更高,混合的也更加均匀,进而有助于提升高延性混凝土的产品质量。

24.采用上述结构本技术取得的有益效果如下:通过添加钢纤维能有效提升混凝土的抗剪性能;通过添加钢纤维、消泡剂、减水剂、环氧树脂和聚乙烯醇纤维能有效增强混凝土的抗拉弯强度,并且能防止混合过程中骨料下沉出现离析,减少因泌水形成的连通空隙,提高混凝土的强度和抗渗性;通过控制粗骨料和细骨料的粒径范围,使得聚乙烯醇纤维更好的与细骨料和粗骨料结合,从而能够进一步增强混凝土的力学强度;通过设置多方位高效混合装置能使得搅拌箱内的原料可以充分混合,使得混合效果更好,混合效率更高,混合的也更加均匀,进而有助于提升高延性混凝土的产品质量。

附图说明

25.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

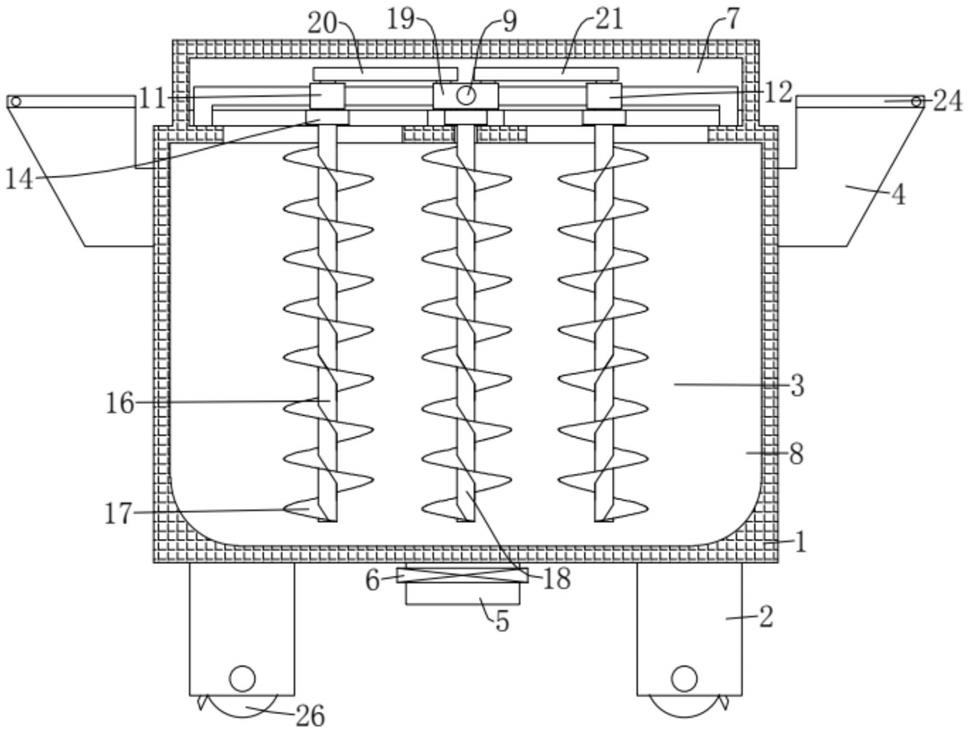

26.图1为本方案新型高延性混凝土设备的整体结构示意图;

27.图2为本方案新型高延性混凝土设备中多方位高效混合装置的俯视图。

28.其中,1、搅拌箱,2、支腿,3、多方位高效混合装置,4、入料斗,5、出料管,6、电磁阀,7、驱动腔,8、搅拌腔,9、双向螺纹杆,10、联动组件,11、第一套接块,12、第二套接块,13、限位杆,14、第一齿轮,15、第一齿条,16、第一搅拌轴,17、螺旋叶片,18、第二搅拌轴,19、第三套接块,20、第一转动杆,21、第二转动杆,22、第二齿轮,23、第二齿条,24、密封盖,25、电机,26、自锁式万向轮。

具体实施方式

29.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

30.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

31.实施例1

32.一种高延性混凝土,各组分的重量份为:水泥280份、水105份、粗骨料385份、细骨料300份、石英砂165份、硅灰80份、粉煤灰175份、钢纤维195份、有机硅消泡剂6份、早强型聚羧酸高效减水剂5份、环氧树脂16份、聚乙烯醇纤维25份,包括以下步骤:

33.步骤一:按重量份称取各组分;

34.步骤二:将水泥、粗骨料、细骨料、石英砂、硅灰、粉煤灰、聚乙烯醇纤维和环氧树脂添加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为200r/min,搅拌5min;

35.步骤三:将有机硅消泡剂、早强型聚羧酸高效减水剂和2/3的水加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为360r/min,搅拌3min;

36.步骤四:然后将钢纤维和加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为180r/min,搅拌 5min;

37.步骤五:将剩余1/3的水加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为80r/min,搅拌 0.5h,即可得高延性混凝土。

38.实施例2

39.一种高延性混凝土,各组分的重量份为:水泥310份、水135份、粗骨料485份、细骨料350份、石英砂190份、硅灰105份、粉煤灰215份、钢纤维225份、有机硅消泡剂9份、早强型聚羧酸高效减水剂7份、环氧树脂23份、聚乙烯醇纤维27份,包括以下步骤:

40.步骤一:按重量份称取各组分;

41.步骤二:将水泥、粗骨料、细骨料、石英砂、硅灰、粉煤灰、聚乙烯醇纤维和环氧树脂

添加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为220r/min,搅拌7min;

42.步骤三:将有机硅消泡剂、早强型聚羧酸高效减水剂和2/3的水加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为370r/min,搅拌4min;

43.步骤四:然后将钢纤维和加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为190r/min,搅拌 6min;

44.步骤五:将剩余1/3的水加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为90r/min,搅拌 0.8h,即可得高延性混凝土。

45.实施例3

46.一种高延性混凝土,各组分的重量份为:水泥340份、水175份、粗骨料585份、细骨料400份、石英砂215份、硅灰135份、粉煤灰255份、钢纤维260份、有机硅消泡剂12份、早强型聚羧酸高效减水剂10份、环氧树脂30份、聚乙烯醇纤维35份,包括以下步骤:

47.步骤一:按重量份称取各组分;

48.步骤二:将水泥、粗骨料、细骨料、石英砂、硅灰、粉煤灰、聚乙烯醇纤维和环氧树脂添加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为240r/min,搅拌10min;

49.步骤三:将有机硅消泡剂、早强型聚羧酸高效减水剂和2/3的水加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为380r/min,搅拌5min;

50.步骤四:然后将钢纤维和加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为200r/min,搅拌 7min;

51.步骤五:将剩余1/3的水加入新型高延性混凝土设备中搅拌,转速为100r/min,搅拌1h,即可得高延性混凝土。

52.一种新型高延性混凝土设备,是用于搅拌实施例1-3的原料以实现原料混合均匀的设备:

53.如图1-图2所示,一种新型高延性混凝土设备包括搅拌箱1、支腿2、多方位高效混合装置3、入料斗4、出料管5和电磁阀6,搅拌箱1设于支腿2上,搅拌箱1内设有驱动腔7和搅拌腔8,入料斗4设于搅拌箱1上且与搅拌腔8连通,出料管5设于搅拌箱1上且与搅拌腔8连通,电磁阀6设于出料管5上,多方位高效混合装置3设于搅拌箱1内;多方位高效混合装置3包括双向螺纹杆9、联动组件10、第一套接块11、第二套接块12、限位杆13、第一齿轮14、第一齿条15、第一搅拌轴16、螺旋叶片17和第二搅拌轴18,双向螺纹杆9旋转设于驱动腔7内,限位杆13设于驱动腔7内,限位杆13对称设有两组,第一套接块11和第二套接块12分别卡合滑动套接设于两组限位杆13上,第一齿轮14设有两组,两组第一齿轮14通过第一齿轮轴分别旋转设于第一套接块11和第二套接块12上,第一齿条15设于驱动腔7内,第一齿条15设有两组且分别与两组第一齿轮14啮合,第一搅拌轴16设于第一齿轮14上,驱动腔7内设有第一通槽,第一搅拌轴16贯穿第一通槽延伸至搅拌腔8内且旋转滑动设于第一通槽内,联动组件10设于双向螺纹杆9、第一套接块11和第二套接块12上,联动组件10包括第二搅拌轴18、第三套接块19、第一转动杆20、第二转动杆21、第二齿轮 22和第二齿条23,第三套接块19滑动套接设于双向螺纹杆9上,第三套接块19与双向螺纹杆9通过螺纹啮合,第一转动杆20的两端分别铰接设于第三套接块19和第一套接块11上,第二转动杆21的两端分别铰接设于第三套接块19和第二套接块12上,第二齿条23设于驱动腔7内,第二齿轮22通过第二齿轮22轴旋转设于第三套接块19上且与第二齿条23啮合,第二搅拌轴18设于第二齿轮22上,驱动腔7内设

有第二通槽,第二搅拌轴18贯穿第二通槽延伸至搅拌腔8内且旋转滑动设于第二通槽内,第一搅拌轴16和第二搅拌轴18上均设有螺旋叶片17;联动组件10对称设有两组。

54.如图1所示,入料斗4上铰接设有密封盖24;支腿2上设有自锁式万向轮26。

55.如图2所示,搅拌箱1上设有电机25,双向螺纹杆9的一端旋转贯穿驱动腔7设于电机 25的输出轴上,电机25为正反转电机。

56.具体使用时,通过自锁式万向轮26将该设备移动至指定位置并对其进行锁止固定,打开入料斗4,通过入料斗4将原料加入搅拌腔8内,然后盖上密封盖24,启动电机25使电机25 带动双向螺纹杆9旋转,双向螺纹杆9带动第三套接块19滑动,第三套接块19带动第二齿轮22滑动,由于第二齿轮22和第二齿条23啮合,在第二齿轮22发生移动的同时其自身也发生转动,第二齿轮22带动第二搅拌轴18移动并转动,同时第三套接块19带动第一转动杆 20和第二转动杆21发生转动,并使第一转动杆20和第二转动杆21分别带动第一套接块11 和第二套接块12滑动,第一套接块11和第二套接块12在滑动分别带动与之连接的第一齿轮 14移动,由于第一齿轮14和第一齿条15啮合,在第一齿轮14发生移动的同时其自身也发生转动,第一齿轮14带动第一搅拌轴16移动并转动,通过第一搅拌轴16和第二搅拌轴18 带动螺旋叶片17移动并转动,由螺旋叶片17对搅拌箱1内原料进行混合搅拌,从而有效扩大搅拌范围,减少搅拌死角的,提高搅拌效果和搅拌效率,搅拌结束后,开启电磁阀6,通过出料管5将混合好的原料排出即可。

57.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

58.以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

59.此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1