一种使用废旧玻璃制备的混凝土及其制备方法与流程

1.本发明属于建筑材料技术领域,具体涉及一种使用废旧玻璃的绿色混凝土及其制备方法。

背景技术:

2.混凝土是如今应用最广的建筑材料,已经被考虑作为收纳城市固体废弃物的主要手段之一。层出不穷的绿色混凝土、再生混凝土都是在混凝土中加入了某些工业废渣或建筑垃圾,因此在双碳引领的大方针指引下,发展此类技术具有广阔的前景。

3.废旧玻璃的作为工业废渣用于制备混凝土,存在几个问题:首先破碎后的玻璃碎片和玻璃渣非常锋利,不管是在加料过程或是搅拌过程,有人操作时都极易对人员造成伤害;另外碎玻璃具有不规则的形状和棱角,虽破碎成较小的颗粒,但作为骨料其针片状数量仍占多数,会严重影响混凝土的工作性能。而将碎玻璃粉磨成粉料作为混凝土的掺合料,设备和工序较复杂,对粉磨细度的要求较高,同时作为掺合料的玻璃粉,其掺加的量较少,无法真正大量消纳废旧玻璃。

技术实现要素:

4.本发明针对现有技术存在的不足,提供一种使用废旧玻璃制备的混凝土及其制备方法,通过无差别使用破碎后预处理的各粒径废旧玻璃,同时避免人身伤害,制备得到一种性能优异的混凝土。

5.为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

6.一种使用废旧玻璃制备的混凝土,包括以下重量份数的组分:水泥180~500份、矿物掺合料50~300份、混合细骨料800~1200份、混合粗骨料800~1200份、水120~200份、外加剂3~30份、聚羧酸减水剂5~15份。

7.进一步的,所述矿物掺合料为粉煤灰、硅灰、石灰石粉、磷渣粉、高炉矿渣粉中的一种或几种的组合。

8.进一步的,所述混合细骨料为砂和废旧玻璃的混合,其中砂为河砂、机制砂、石英砂中一种或几种的组合,细度模数为2.4~2.8的中砂。

9.进一步的,所述混合粗骨料为碎石和废旧玻璃的混合。

10.进一步的,所述外加剂为硅酸钠、硅酸钾中的一种或几种的组合。

11.该混凝土的制备步骤为:

12.废旧玻璃的预处理:先将回收的废旧玻璃破碎至最大粒径20mm以下,破碎后的细骨料的占比为0.4-0.6,破碎后放入加热装置中软化碎玻璃表面的尖锐边界,温度为250-500℃;软化后取出进行筛分为粒径5mm以下的细骨料和粒径5-20mm的粗骨料;所述混合细骨料包含所述细骨料,混合粗骨料包含所述粗骨料,即粒径5mm以下的细骨料替代了部分砂,粒径5-20mm的粗骨料替代了部分碎石。

13.将一部分水泥、矿物掺合料、水按原始称量比例加入搅拌机,再加入适量外加剂和

聚羧酸减水剂搅拌20s得到一定粘度均匀的水泥浆体,所述水泥浆体粘度为0.4~0.6pa

·

s,粘度由聚羧酸减水剂的加入量调节,所述水泥浆体积与废旧玻璃体积之比为0.3~0.4,随后预处理后的废旧玻璃加入搅拌机中搅拌20s,静置1-60min,最后往搅拌机中加入称量好的剩余原材料,充分搅拌90s,即得到废旧玻璃制备的混凝土。

14.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

15.本发明中破碎后的各粒径废旧玻璃全部能够使用,不再产生二次垃圾,有效消纳大量的废旧玻璃;

16.本发明中废旧玻璃通过破碎后的软化处理,使表面棱角和界面不再锋利,不仅可以减少碎玻璃对人的伤害,还能使碎玻璃更加圆润,在作为骨料使用时可以增强混凝土的流动性;

17.本发明制备混凝土时采用预裹浆的方法,先在废旧玻璃表面裹上水泥浆,可避免砂石在搅动过程中将玻璃再次破碎,保证了玻璃的粒型。

具体实施方式

18.下面通过实施例对本发明技术方案做进一步详细描述,所述是对本发明的解释而不是限定。

19.实施例1

20.混凝土的制备步骤为:

21.称取原料的重量份数为:p

·

o42.5水泥240份、硅灰40份、粉煤灰60份、废旧玻璃100份、水160份、硅酸钠9份、聚羧酸减水剂7份。

22.废旧玻璃的预处理;先将废旧玻璃破碎至最大粒径20mm以下,破碎后放入加热装置中软化碎玻璃表面的尖锐边界,温度为300℃;软化后取出进行筛分为粒径5mm以下的细骨料和粒径5-20mm的粗骨料,其中细骨料占比为0.5,称取玻璃细骨料和机制砂的混合细骨料共1000份;称取玻璃粗骨料和碎石的混合粗骨料共900份。

23.将一部分水泥、硅灰、粉煤灰、水按原始称量比例(即240:40:60:160)加入搅拌机中搅拌20s得到均匀的水泥浆体,再加入部分外加剂和聚羧酸减水剂调节粘度为0.4pa

·

s,所述水泥浆体积与废旧玻璃体积之比为0.3,随后预处理后的废旧玻璃加入搅拌机中搅拌20s,静置10min,最后往搅拌机中加入称量好的剩余原材料,充分搅拌90s,即得到废旧玻璃制备的混凝土。

24.实施例2

25.混凝土的制备步骤为:

26.称取原料的重量份数为:p

·

o42.5水泥240份、硅灰40份、粉煤灰60份、废旧玻璃500份、水160份、硅酸钠15份、聚羧酸减水剂7份。

27.废旧玻璃的预处理;先将废旧玻璃破碎至最大粒径20mm以下,破碎后放入加热装置中软化碎玻璃表面的尖锐边界,温度为300℃;软化后取出进行筛分为粒径5mm以下的细骨料和粒径5-20mm的粗骨料,其中细骨料占比为0.5,称取玻璃细骨料和机制砂的混合细骨料共1000份;称取玻璃粗骨料和碎石的混合粗骨料共900份。

28.将一部分水泥、硅灰、粉煤灰、水按原始称量比例(即240:40:60:160)加入搅拌机中搅拌20s得到均匀的水泥浆体,再加入聚羧酸减水剂调节粘度为0.5pa

·

s,所述水泥浆体

积与废旧玻璃体积之比为0.35,随后预处理后的废旧玻璃加入搅拌机中搅拌20s,静置10min,最后往搅拌机中加入称量好的剩余原材料,充分搅拌90s,即得到废旧玻璃制备的混凝土。

29.实施例3

30.混凝土的制备步骤为:

31.称取原料的重量份数为:原料的重量份数为:p

·

o42.5水泥240份、硅灰40份、粉煤灰60份、废旧玻璃1000份、水160份、硅酸钠30份、聚羧酸减水剂6份。

32.废旧玻璃的预处理;先将废旧玻璃破碎至最大粒径20mm以下,破碎后放入加热装置中软化碎玻璃表面的尖锐边界,温度为300℃;软化后取出进行筛分为粒径5mm以下的细骨料和粒径5-20mm的粗骨料,其中细骨料占比为0.5,称取玻璃细骨料和机制砂的混合细骨料共1000份;称取玻璃粗骨料和碎石的混合粗骨料共900份。

33.将一部分水泥、硅灰、粉煤灰、水按原始称量比例(即240:40:60:160)加入搅拌机中搅拌20s得到均匀的水泥浆体,再加入聚羧酸减水剂调节粘度为0.6pa

·

s,所述水泥浆体积与废旧玻璃体积之比为0.4,随后预处理后的废旧玻璃加入搅拌机中搅拌20s,静置10min,最后往搅拌机中加入称量好的剩余原材料,充分搅拌90s,即得到废旧玻璃制备的混凝土。

34.对照例1

35.与实施例2的区别在于废弃玻璃未软化处理,其它组分、工艺等均一样。具体为:

36.混凝土的制备步骤为:

37.称取原料的重量份数为:p

·

o42.5水泥240份、硅灰40份、粉煤灰60份、废旧玻璃500份、水160份、硅酸钠15份、聚羧酸减水剂7份。

38.废旧玻璃的预处理;先将废旧玻璃破碎至最大粒径20mm以下,筛分为粒径5mm以下的细骨料和粒径5-20mm的粗骨料,其中细骨料占比为0.5,称取玻璃细骨料和机制砂的混合细骨料共1000份;称取玻璃粗骨料和碎石的混合粗骨料共900份。

39.将一部分水泥、硅灰、粉煤灰、水按原始称量比例(即240:40:60:160)加入搅拌机中搅拌20s得到均匀的水泥浆体,再加入聚羧酸减水剂调节粘度为0.5pa

·

s,随后预处理后的废旧玻璃加入搅拌机中搅拌20s,静置10min,最后往搅拌机中加入称量好的剩余原材料,充分搅拌90s,即得到废旧玻璃制备的混凝土。

40.对照例2

41.与实施例2的区别在于废弃玻璃未进行预裹浆,其它组分、工艺等均一样。具体为:

42.混凝土的制备步骤为:

43.称取原料的重量份数为:p

·

o42.5水泥240份、硅灰40份、粉煤灰60份、废旧玻璃500份、水160份、硅酸钠15份、聚羧酸减水剂7份。

44.废旧玻璃的预处理;先将废旧玻璃破碎至最大粒径20mm以下,破碎后放入加热装置中软化碎玻璃表面的尖锐边界,温度为300℃;软化后取出进行筛分为粒径5mm以下的细骨料和粒径5-20mm的粗骨料,其中细骨料占比为0.5,称取玻璃细骨料和机制砂的混合细骨料共1000份;称取玻璃粗骨料和碎石的混合粗骨料共900份。

45.往搅拌机中加入称量好的原材料,充分搅拌90s,即得到废旧玻璃制备的混凝土。

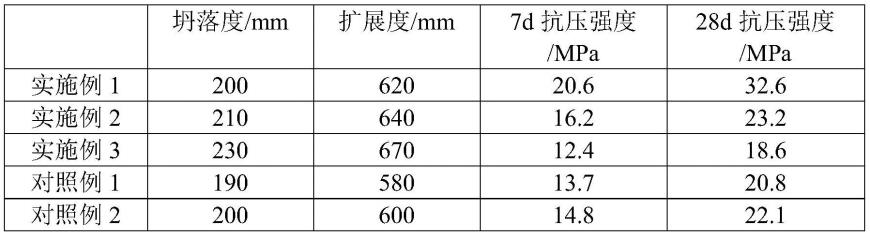

46.将实施例和对照例的工作性能和强度进行测试,结果如下表:

47.表1实施例1-3及对照样的工作性和强度检测结果表

[0048][0049]

由上表数据可知,实施例1-3的坍落度和扩展度随着废旧玻璃掺加量的增加而增加,是由于玻璃表面较光滑,并且经过软化处理后,玻璃颗粒圆整度增加,从而减少了混凝土的阻力,增加了混凝土工作性。由于对照例1未使用软化后的废旧玻璃,从表中可以看出其坍落度和扩展度显著减少,这是由于破碎后的废旧玻璃棱角明显,不易滚动,增加了流动阻力,从而减少了混凝土流动性。同时由于工作性不佳,对照例1相对于实施例2的强度也有所降低。而对照例2虽使用了软化后的废旧玻璃,但没有采用预裹浆的工艺方法。从表中可以看出其坍落度和扩展度也有所减少,这是由于在搅拌过程中造成了软化玻璃的二次破碎,破碎后的玻璃没有原先的圆整度,从而减少了混凝土流动性。同时由于工作性不佳,对照例2相对于实施例2的强度也有略微的降低。

[0050]

以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1