一种纳米渗吸驱油剂及其制备方法与流程

1.本发明涉及石油开采技术领域,具体而言,涉及一种纳米渗吸驱油剂及其制备方法。

背景技术:

2.随着页岩油气、致密砂岩等储集条件越来越致密,低渗透油藏水驱采出程度低,以及老井生产中水垢、石蜡、细粉、硫磺、重油焦油副产物和水块对储层通道的堵塞,使得提高油气采收率的难度越来越大,常规的产品已无法满足其有效开发的需求。

3.目前世界上常规的采油技术有化学驱、气驱、热力驱、微生物采油。其中化学驱包括聚合物驱、表面活性剂驱、碱水驱及复合驱技术。

4.聚合物能够大幅度增加驱替液的粘度,改善油水流度比,封堵高渗层,因而聚合物常常用于驱油以增强采油效果。然而包括聚合物驱在内的现有化学驱技术主要用于渗透率高、孔喉半径大的中高渗油藏,在中低渗油藏几乎没有应用,这主要是由于中低渗油藏地质上有渗透率低、孔喉半径小、渗流阻力大,并且极易发生堵塞等特点,因此在现场存在着“注不进、采不出”的技术难题,这一难题也限制了传统的化学驱的应用,导致中低渗透油藏动用程度和开发效果严重偏低。

5.纳米驱油剂作为新型的驱油剂,相较于传统的化学驱油剂有很大的优势,如高的比表面积、出色的生物相容性、高采收率等。但是一般功能型纳米材料本身带有一定电荷,在油气田地下高温(90~150℃)、高盐(﹥10%)条件下,纳米流体的稳定性和运移性急剧变差,特别是高盐条件会削弱纳米粒子间的静电排斥作用,极易导致颗粒聚集、絮凝沉淀,导致难以注入或吸附现象严重。

6.有鉴于此,特提出本技术。

技术实现要素:

7.本发明要解决的技术问题是目前低渗透油藏采油效率,常用的驱油剂也存在着多种问题,目的在于提供一种纳米渗吸驱油剂及其制备方法,通过加入改性纳米氧化石墨烯和改性纳米二氧化硅混合材料,使溶液能够进入微小孔隙驱油改善储层润湿性,配合表面活性剂及其他溶剂相互协同作用,能够降低界面张力和毛细管力,提高采收率,同时具有位阻协同作用,能够使纳米粒子分散之间相互能力,避免溶液中纳米粒子的集聚与絮凝,提高。

8.本发明通过下述技术方案实现:

9.一种纳米渗吸驱油剂,包括如下组分:改性纳米氧化石墨烯、改性纳米二氧化硅、表面活性剂、溶解剂和助溶剂;所述改性纳米氧化石墨烯为氨基化改性的纳米氧化石墨烯;所述改性纳米二氧化硅为偶联剂改性的纳米二氧化硅;所述表面活性剂为聚乙二醇和脱水山梨糖醇聚氧乙烯单棕榈酸酯或脱水山梨糖醇单棕榈酸酯的混合物;所述溶解剂为d-柠檬烯和/或乳酸乙酯;所述助溶剂采用甲醇、乙醇、异丙醇和乙二醇中的至少一种。

10.本发明的驱油剂,通过加入改性纳米氧化石墨烯和改性纳米二氧化硅混合材料,使溶液能够进入微小孔隙驱油改善储层润湿性,配合表面活性剂及其他溶剂相互协同作用,能够降低界面张力和毛细管力,提高驱油采收率,同时具有位阻协同作用,能够使纳米粒子分散之间相互能力,避免溶液中纳米粒子的集聚与絮凝,提高。

11.本发明驱油剂采用纳米氧化石墨烯和纳米二氧化硅两种纳米粒子,首先氧化石墨烯是一种在二维基面上具有纳米孔的网状结构材料,其经过氨基化改性后,能够改善其纳米材料的表面电荷,使得自身不易絮凝沉淀,而又因为其独特的网状结构,纳米二氧化硅能够“填充”其中,网状结构可以阻碍纳米二氧化硅自由移动,防止发生聚沉,同时改性材料具有静电及较大的空间位阻,两者协同作用,能够大大提高粒子的分散能力,进一步避免集聚和絮凝,从而避免无法通入或者堵塞通道的情况;

12.其次,采用两种纳米粒子组成的驱油剂,能够渗透到低渗透储层的微小孔隙,进入纳米级的细喉和微喉,改善储层润湿性,并能沟通通道,降低原油在岩石表面的黏附功,提高原油的流动性,可有效地实现驱替、酸化、解堵、增注等目的;

13.再次,油藏条件下(高温高盐),纳米二氧化硅能够从纳米氧化石墨烯的网状结构中“脱离”,既能保证纳米材料的可注入性,又能够使两种纳米材料充分发挥其性能。

14.最后,作为纳米粒子,纳米氧化石墨烯和纳米二氧化硅具有高的比表面积及活性,能够降低油水界面张力和毛细管力。

15.本发明驱油剂采用聚乙二醇和脱水山梨糖醇聚氧乙烯单棕榈酸酯或脱水山梨糖醇单棕榈酸酯的混合物做表面活性剂,结构异丙醇作为助表面活性剂,形成纳米微乳液结构,对固相表面吸附量少,能达到液体波及的所有区域,与常规表面活性剂相比,可有效降低岩石的吸附,维持低界面张力,由此降低液体的流动压力,和纳米氧化石墨烯和纳米二氧化硅三者结合在一起,能够使得油水界面张力降至10-3-10-4

mn/m数量级,可显著提高毛管数,进而可有效地提高驱油效率。

16.另外,本发明驱油剂还包括d-柠檬烯和/或乳酸乙酯,d-柠檬烯或乳酸乙酯具有溶解和胶束增溶的双重作用,其溶解能力强,能够溶解重油、蜡、沥青质、胶质等,因此本发明驱油剂注入储层后,能够使地层原油特别是残余油自发剥离乳化,并同原油产生混相,粘度降低,进一步减小流动阻力,从而提高驱油效率;可进一步促进表面活性剂在原油中更好的溶解和分散,尤其对于高含蜡原油(蜡含量≤40%),d-柠檬烯或乳酸乙酯可对蜡晶起到破坏作用,从而使表面活性剂增效,可进一步有效降低油水界面张力至10-4

mn/m数量级。

17.同时,本发明驱油剂由于其特有的提高裂缝尖端润湿性的作用,也能起到有效地降低延伸压力、控制裂缝形态的作用,能显著提高滑溜水压裂液进入微细孔喉的活性,减小毛细管力和储层水所造成的伤害,提高压裂的改造体积和返排率,提高油气相对渗透率。

18.另一种具体实施方式,纳米渗吸驱油剂各组分的质量份数如下:改性纳米氧化石墨烯 0.5-0.7份,改性纳米二氧化硅1.5-2份、表面活性剂6-8份、溶解剂3-4份、助溶剂1-2份。

19.另一种具体实施方式,纳米渗吸驱油剂各组分的质量份数如下:改性纳米氧化石墨烯0.5 份,改性纳米二氧化硅1.5份、表面活性剂6份、溶解剂3份、助溶剂1份。

20.另一种具体实施方式,纳米渗吸驱油剂各组分的质量份数如下:改性纳米氧化石墨烯0.7 份,改性纳米二氧化硅2份、表面活性剂8份、溶解剂4份、助溶剂2份。

21.另一种具体实施方式,所述溶解剂为d-柠檬烯和乳酸乙酯,d-柠檬烯和乳酸乙酯的比例为2:1。

22.另一种具体实施方式,聚乙二醇和脱水山梨糖醇聚氧乙烯单棕榈酸酯或脱水山梨糖醇单棕榈酸酯的比例为1:1。

23.另一种具体实施方式,所述改性纳米氧化石墨烯采用4,4

’‑

二氨基二苯醚进行氨基化改性。

24.另一种具体实施方式,所述改性纳米二氧化硅采用巯基丙基三甲氧基硅烷改性。

25.本发明的驱油剂在使用时,直接加入到载体流体中就可以使用,载体流体可以为水也可以为油,当载体流体为水时,表面活性剂选用聚乙二醇和聚氧乙烯脱水山梨糖醇单棕榈酸酯,当当载体流体为油时,表面活性剂选用聚乙二醇和脱水山梨糖醇单棕榈酸酯。

26.另外在加入载体流体之前本发明的驱油剂也可以先添加稀释剂来形成稀释的驱油剂,优选的稀释剂为90%体积的水和10%体积的三甘醇。

27.本发明还提供一种纳米渗吸驱油剂的制备方法,包括如下步骤:

28.1)改性纳米氧化石墨烯制备:取纳米氧化石墨烯粉加入到适量n-甲基吡咯烷酮(nmp) 中充分溶解;然后加入适量4,4

’‑

二氨基二苯醚(oda),在氮气气氛下,搅拌分散,抽滤、清洗、干燥后得到氨基改性纳米氧化石墨烯;

29.2)改性纳米二氧化硅制备:取二氧化硅粉加入到甲苯溶液,搅拌使纳米二氧化硅充分分散;在油浴75-85℃条件下将巯基丙基三甲氧基硅烷加入到分散有纳米二氧化硅的甲苯溶液中,密封搅拌,在油浴75-85℃进行反应,提纯、干燥得到改性的纳米二氧化硅;

30.3)将改性纳米氧化石墨烯和纳米二氧化硅加入到助溶剂中搅拌并超声分散,然后加入表面活性剂加热至35~40℃进行搅拌45~60min;

31.4)将d-柠檬烯和乳酸乙酯的混合溶液加入步骤3)中并加热至50~55℃搅拌混合均匀,即得纳米渗吸驱油剂。

32.本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

33.1、本发明实施例提供的一种纳米渗吸驱油剂及其制备方法,采用纳米氧化石墨烯和纳米二氧化硅两种纳米粒子,氧化石墨烯其经过氨基化改性后,能够改善其纳米材料的表面电荷,使得自身不易絮凝沉淀,材料,而又因为其具有独特的纳米孔网状结构,纳米二氧化硅能够“填充”在孔中,从而两者相互阻碍纳米粒子自由移动,防止发生聚沉,大大提高粒子的分散能力;

34.2、本发明实施例提供的一种纳米渗吸驱油剂及其制备方法,能够渗透到低渗透储层的微小孔隙,进入纳米级的细喉和微喉,改善储层润湿性,并能沟通通道,降低原油在岩石表面的黏附功,提高原油的流动性,可有效地实现驱替、酸化、解堵、增注等目的;

35.3、本发明实施例提供的一种纳米渗吸驱油剂及其制备方法,纳米氧化石墨烯和纳米二氧化硅具有高的比表面积及活性,能够降低油水界面张力和毛细管力;

36.4、本发明实施例提供的一种纳米渗吸驱油剂及其制备方法,表面活性剂与助溶剂形成纳米微乳液结构,在固相表面吸附量少,能达到液体波及的所有区域,可有效降低岩石的吸附,维持低界面张力,由此降低液体的流动压力,能够使得油水界面张力降至10-3-10-4

mn/m数量级,降低毛细管力,进而可有效地提高驱油效率;

37.5、本发明实施例提供的一种纳米渗吸驱油剂及其制备方法,d-柠檬烯或乳酸乙酯

具有溶解和胶束增溶的双重作用,其溶解能力强,能够溶解重油、蜡、沥青质、胶质等,能够使地层原油特别是残余油自发剥离乳化,进一步减小流动阻力,从而提高驱油效率;

38.6、本发明实施例提供的一种纳米渗吸驱油剂及其制备方法,d-柠檬烯或乳酸乙酯也能够进一步促进表面活性剂在原油中更好的溶解和分散,尤其对于高含蜡原油(蜡含量≤40%), d-柠檬烯或乳酸乙酯可对蜡晶起到破坏作用,从而使表面活性剂增效,可进一步有效降低油水界面张力至10-4

mn/m数量级。

具体实施方式

39.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

40.在以下描述中,为了提供对本发明的透彻理解阐述了大量特定细节。然而,对于本领域普通技术人员显而易见的是:不必采用这些特定细节来实行本发明。在其他实施例中,为了避免混淆本发明,未具体描述公知的方法。

41.在整个说明书中,对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”或“示例”的提及意味着:结合该实施例或示例描述的特定特征、结构或特性被包含在本发明至少一个实施例中。因此,在整个说明书的各个地方出现的短语“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”或“示例”不一定都指同一实施例或示例。此外,可以以任何适当的组合和、或子组合将特定的特征、结构或特性组合在一个或多个实施例或示例中。此外,本领域普通技术人员应当理解,这里使用的术语“和 /或”包括一个或多个相关列出的项目的任何和所有组合。

42.在本发明的描述中,术语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”、“下”、“竖直”、“水平”、“高”、“低”“内”、“外”等指示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明保护范围的限制。

43.实施例1

44.本发明实施例提供的一种纳米渗吸驱油剂的制备方法,包括如下步骤:

45.1)改性纳米氧化石墨烯制备:取纳米氧化石墨烯粉加入到适量n-甲基吡咯烷酮(nmp) 中充分溶解;然后加入适量4,4

’‑

二氨基二苯醚(oda),在氮气气氛下,搅拌分散,抽滤、清洗、干燥后得到氨基改性纳米氧化石墨烯;

46.2)改性纳米二氧化硅制备:取二氧化硅粉加入到甲苯溶液,搅拌使纳米二氧化硅充分分散;在油浴80℃条件下将巯基丙基三甲氧基硅烷加入到分散有纳米二氧化硅的甲苯溶液中,密封搅拌,在油浴80℃进行反应,提纯、干燥得到改性的纳米二氧化硅;

47.3)将改性纳米氧化石墨烯和纳米二氧化硅加入到助溶剂中搅拌并超声分散,然后加入表面活性剂加热至35℃进行搅拌45min;

48.4)将d-柠檬烯和乳酸乙酯的混合溶液加入步骤3)中并加热至50℃搅拌混合均匀,即得纳米渗吸驱油剂。

49.其中,改性纳米氧化石墨烯0.5份,改性纳米二氧化硅1.5份、聚乙二醇3份、脱水山梨糖醇单棕榈酸酯3份、d-柠檬烯2份、乳酸乙酯1份、异丙酮1份。

50.实施例2

51.本发明实施例提供的一种纳米渗吸驱油剂的制备方法,包括如下步骤:

52.1)改性纳米氧化石墨烯制备:取纳米氧化石墨烯粉加入到适量n-甲基吡咯烷酮(nmp) 中充分溶解;然后加入适量4,4

’‑

二氨基二苯醚(oda),在氮气气氛下,搅拌分散,抽滤、清洗、干燥后得到氨基改性纳米氧化石墨烯;

53.2)改性纳米二氧化硅制备:取二氧化硅粉加入到甲苯溶液,搅拌使纳米二氧化硅充分分散;在油浴80℃条件下将巯基丙基三甲氧基硅烷加入到分散有纳米二氧化硅的甲苯溶液中,密封搅拌,在油浴80℃进行反应,提纯、干燥得到改性的纳米二氧化硅;

54.3)将改性纳米氧化石墨烯和纳米二氧化硅加入到助溶剂中搅拌并超声分散,然后加入表面活性剂加热至40℃进行搅拌60min;

55.4)将d-柠檬烯和乳酸乙酯的混合溶液加入步骤3)中并加热至55℃搅拌混合均匀,即得纳米渗吸驱油剂。

56.其中,改性纳米氧化石墨烯0.7份,改性纳米二氧化硅2份、聚乙二醇4份、脱水山梨糖醇单棕榈酸酯4份、d-柠檬烯4份、异丙酮2份。

57.实施例3

58.本发明实施例提供的一种纳米渗吸驱油剂的制备方法,包括如下步骤:

59.1)改性纳米氧化石墨烯制备:取纳米氧化石墨烯粉加入到适量n-甲基吡咯烷酮(nmp) 中充分溶解;然后加入适量4,4

’‑

二氨基二苯醚(oda),在氮气气氛下,搅拌分散,抽滤、清洗、干燥后得到氨基改性纳米氧化石墨烯;

60.2)改性纳米二氧化硅制备:取二氧化硅粉加入到甲苯溶液,搅拌使纳米二氧化硅充分分散;在油浴80℃条件下将巯基丙基三甲氧基硅烷加入到分散有纳米二氧化硅的甲苯溶液中,密封搅拌,在油浴80℃进行反应,提纯、干燥得到改性的纳米二氧化硅;

61.3)将改性纳米氧化石墨烯和纳米二氧化硅加入到助溶剂中搅拌并超声分散,然后加入表面活性剂加热至40℃进行搅拌60min;

62.4)将d-柠檬烯和乳酸乙酯的混合溶液加入步骤3)中并加热至55℃搅拌混合均匀,即得纳米渗吸驱油剂。

63.其中,改性纳米氧化石墨烯0.6份,改性纳米二氧化硅1.8份、聚乙二醇3份、脱水山梨糖醇单棕榈酸酯3份、乳酸乙酯3.5份、异丙酮2份。

64.对比例1

65.本对比例的驱油剂与实施例1的区别在于,不包含改性纳米氧化石墨烯。

66.对比例2

67.本对比例的驱油剂与实施例1的区别在于,不包含改性纳米二氧化硅。

68.对比例3

69.本对比例的驱油剂与实施例1的区别在于,不包含溶解剂。

70.对比例4

71.本对比例驱油剂的制备方法如下:

72.1、纳米fe3o4表面氨基化

73.常温下,将30g硅烷偶联剂kh550加入到300g质量浓度为5%的冰醋酸水溶液中,搅拌活化1小时后,利用质量浓度为20%的氢氧化钠水溶液调节活化液ph值至8。然后在搅拌下加入5g粒径为10~20nm的纳米fe3o4,加水稀释至500g(纳米fe3o4质量浓度为1%)。混合

体系开始升温至65℃,继续搅拌反应12小时,冷却至室温,磁铁分离,去离子水洗涤3 次后,将产物重新分散于去离子水中,得到质量浓度为10%的表面氨基化纳米fe3o4分散液。

74.2、接枝聚苯乙烯磺酸钠

75.将0.01g(0.5mmol)苯乙烯磺酸钠溶解于75g去离子水中,然后加入25g(纳米fe3o4含量约为10mmol)上述表面氨基化纳米fe3o4分散液,搅拌均匀,升温至80℃,加入0.002g过硫酸铵引发剂,恒温反应6小时后冷却至室温,磁铁分离、洗涤。最终产物在60℃下真空干燥至恒重,得到核-壳结构型聚苯乙烯磺酸钠包覆纳米fe3o4纳米复合材料,即纳米驱油剂。

76.性能测试

77.分别取实施例1-3、对比例1-4制备得到的驱油剂测试其粒径、界面张力、润湿性、分散稳定性、采收率等性能。

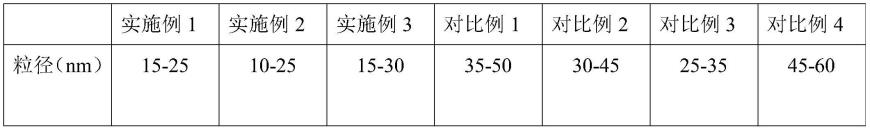

78.1、粒径和界面张力测试

79.粒径测量:采用扫描电镜观察驱油剂中粒子的粒径

80.界面张力测量:

81.1)将上述驱油剂按质量浓度0.2%加入水中配置溶液

82.2)测试仪器:tx-500c型全量程旋转滴界面张力测量仪;

83.3)测试温度:80℃;

84.4)测试用原油:实验标准脱水原油(含蜡量35%)

85.测试结果如下表1所示。

86.表1

[0087][0088][0089]

2、润湿性测试

[0090]

2.1取多个亲水性岩心,将岩心做干燥处理;

[0091]

1)用清水滴干岩心,测量干岩心接触角值;

[0092]

2)将上述驱油剂按质量浓度0.2%加入水中配置溶液;

[0093]

3)用配置溶液分别浸泡各个岩心3小时,浸泡后做干燥处理2小时;

[0094]

4)用清水分别滴各组处理后的岩心,分别记录接触角值,结果如下表2所示。

[0095]

表2

[0096]

[0097]

2.2取多个亲油性岩心,将岩心做干燥处理;

[0098]

1)用清水滴干岩心,测量干岩心接触角值;

[0099]

2)将上述驱油剂按质量浓度0.2%加入水中配置溶液;

[0100]

3)用配置溶液分别浸泡各个岩心3小时,浸泡后做干燥处理2小时;

[0101]

4)用清水分别滴各组处理后的岩心,分别记录接触角值,结果如下表3所示。

[0102]

表3

[0103][0104]

从上述结果可以看出,本发明的驱油剂在针对亲水性岩心时,能够将使其接触角增大但均小于90

°

(仍然为亲水性岩心),从而成为弱亲水性岩心,而针对亲油性(即疏水性)岩心时,能够使其接触角减小,也成为弱亲水性岩心。

[0105]

根据毛细管力公式可以看出,较低的界面张力和较高的接触角能够有效地降低毛细管力,从而有利于油的排出提高采收率。

[0106]

本发明的驱油剂在能够在保证岩心亲水润湿的前提下,使岩心成为若亲水性,从而大大的降低了岩心的毛细管力,这样在相同毛细管条件下,本发明驱油剂流动阻力明显减小。

[0107]

对于对比例1-对比例3,虽然对润湿性有一定的改善,但是改善不明显,因此对于毛细管力的降低程度有限;而对比例4的驱油剂能够使岩心变为强亲水性岩石,虽然提高了水对岩层的润湿性,但是相对于实施例1-3来说毛细管力却大大的增加了,反而对于采收率有一定的影响。

[0108]

3、分散稳定性测试方法

[0109]

将上述驱油剂按质量浓度0.4%加入到70℃、矿化度为1%wt.nacl,0.1%wt.cacl2的矿化水中,测试条件70℃下观察分散状态,分散状态是通过肉眼观察24h内纳米粒子是否聚集成团,结果如下表4所示。

[0110][0111]

4、采收率测试方法

[0112]

利用岩心驱替装置进行驱油实验,模拟油藏条件,取人造非均质岩心多根,测量并记录岩心的基本参数,实验温度80℃,记录原始含油饱和度,随后进行水驱直到含水率达到98%;水驱完成后,分别注入实施例1-3、对比例1-4制备的驱油剂配制的2wt%的水溶液,最后记录岩心的采收率。

[0113][0114][0115]

从上述数据可以看出,本发明实施例中制备的驱油剂的总采收率远远大于水驱采收率,说明本发明纳米粒子能够很好地扩大注水在油层的波及体积,能够达到油层地带深部,更好地启动低渗层的作用,从而有效提高水驱的采油效率,达到驱油的目的。

[0116]

以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1