汽车落水救生气囊的制作方法

1.本实用新型涉及一种汽车落水救生气囊。属于车辆配件技术领域。

背景技术:

2.汽车落水事故,死亡率远远高于其它类型的交通事故,在分析大量事故后,发现逃出车辆和游泳上岸是要解决的两个关键问题。

3.市场现有的此类产品,如申请号为201711128977.1的发明专利公开了一种汽车玻璃窗爆破逃生装置,包含爆破锤、火药仓、防护罩和电弧脉冲装置,能够定向爆破,将玻璃窗击碎,快速,安全而可靠;又如申请号为201610903673.7的发明专利公开了一种用于汽车前挡风玻璃的安全气囊助力脱离装置,包含气囊控制器、引爆拉环和气囊;车内人员能够引爆安全气囊,将前挡风玻璃顶开而逃生;再如申请号为201810856578.5的发明专利公开了一种家用汽车逃生车身装置,包括顶盖和气囊,顶盖与车身通过锁销板和孔头螺栓紧固连接,顶盖能够与车身瞬间分离,打开顶盖的逃生通道,便于驾乘人员逃生,气囊在展开后,与顶盖共同形成船型结构,可作为救生艇使用。

4.上述专利主要都在车窗上或车顶盖上做文章,但是从事故案例中发现,上述的技术方案不能完全解决事故问题,如果车辆侧翻或者倒扣上述技术方案是无用的,有一个案例为一个水深只有0.5米两个人溺死的事故,因为车辆倒扣在水中,乘车人员来不及解开安全带就溺死了。

5.上述的多个技术方案并不能根本解决人员不会游泳的问题,有一个案列为:汽车落水后,丈夫一人自己逃到岸上,因为自己不会游泳,眼睁睁看着妻子和两个孩子溺死的事故。

6.综上,要在根本上降低汽车落水事故死亡率,必须在逃出车辆和游泳上岸这两个方面下功夫;逃出车辆并且在逃脱的过程中,保证氧气的供给是第一步,游泳上岸或者说漂浮在水面等待救援是第二步,只有解决了这两个问题,才是一个救生器的成熟方案。

技术实现要素:

7.本实用新型的目的在于克服上述不足,提供了一种汽车落水救生气囊。

8.本实用新型的目的是这样实现的:

9.一种汽车落水救生气囊,其特点是:它包括外壳、储液室、反应室、气囊、大弹簧、大活塞、混合液、小活塞、顶杆和阻挡杆;

10.外壳设置并固定在汽车前排座椅下,储液室、反应室和气囊均设置在外壳内,储液室与反应室通过第一连接管连通,反应室与气囊通过第二连接管连通,反应室内盛放过氧化钠粉末和二氧化锰粉末;

11.大弹簧的一端固定在储液室的底部,另一端固定在大活塞的底面;小活塞位于储液室的上部,混合液填充在小活塞和大活塞形成的腔室内,混合液为氯化钠和水混合物;阻挡杆插入储液室上端的插孔内,阻挡杆的外端通过连接绳与外壳连接,顶杆固定设置在小

活塞的顶面,顶杆的上端与阻挡杆相抵,小活塞挡住储液室上端出口;

12.储液室的上部内壁设置有限位块,限位块位于阻挡杆与小活塞之间;

13.呼吸管的前段插入气囊内,呼吸口阀门插入呼吸管的后段并被呼吸管包紧,呼吸管上连接有保护套,保护套的外端面具有网格状气孔;

14.呼吸口阀门包括阀体、推杆和橡胶塞,推杆设置在阀体内,推杆能够在阀体内移动,橡胶塞设置在推杆的前部,阀体的前端具有扩口结构,橡胶塞位于扩口结构内,推杆中部套设有阀内弹簧,阀内弹簧的一端固定在扩口结构后端内壁,阀内弹簧的另一端固定在推杆的后部,推杆的后端伸出阀体的后端面。

15.进一步的,它还包括小弹簧,小弹簧的一端与限位块的顶面固定连接,小弹簧的另一端与顶杆的横边固定连接。

16.进一步的,呼吸管的前段中部开有孔。

17.进一步的,呼吸管上设置有积水区。

18.进一步的,它还包括拉绳和拉环,拉绳的一端与反应室的侧面连接,拉绳的另一端设置有拉环。

19.进一步的,反应室内设有导流管,导流管呈l型,置于反应室内部,导流管一端与第一连接管连接,另一端封闭,导流管上设有一定数量的小孔。

20.进一步的,气囊内部由两个部分组成,气囊第一部分通过第二连接管连接反应室,气囊第二部分上连接呼气管,气囊第一部分和第二部分之间由窄通道连通。

21.进一步的,气囊第一部分和气囊第二部分内放置有耐火海绵条。

22.进一步的,气囊的一侧设置有固定带,固定带的一端设置有卡槽,固定带的另一端设置有卡扣。

23.进一步的,储液室的顶部开口处设置有堵头,堵头与储液室的顶部开口为松配合。

24.进一步的,它外壳的底部有孔,用于固定和阻挡杆相连接的连接绳,底面相对的一面开口,用不干胶贴纸密封,不干胶贴纸内部贴有一层锡纸,与拉环和反应器连接的拉绳有一段用胶水沿着开口的边沿粘贴固定,外壳密封后,拉环在外壳的外部。

25.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

26.1、本实用新型一种汽车落水救生气囊,当汽车落水时,车内人员扣住拉环拉出救生器,混合液进入反应室并通过导流管分流后与过氧化钠和二氧化锰粉末反应产生氧气,氧气进入气囊,呼吸口阀门此时处于单向导通状态,气囊内持续增压充入氧气;落水人员落水人员用嘴含住呼吸管的外端,并用舌头顶住推杆,橡胶塞被顶出扩口结构,呼气口阀门处于双向导通状态,落水人员能够在水中进行呼吸;落水人员在水中呼吸逃出车外后,将气囊包裹在身上,气囊为落水人员提供浮力,落水人员漂浮在水面等待救援或者游泳;解决了现有落水事故中逃出车辆和游泳上岸两个难题;部分反应室内反应后的液体会由第二连接管流入气囊第一部分,液体会被耐火海绵吸收一部分,同时由于气囊第一部分和气囊第二部分之间由窄通道连接,大部分液体会留在气囊第一部分,少部分流入气囊第二部分的液体会被其中的耐火海绵吸收,同时呼吸管的前段插入气囊内及其中部开孔,可以有效的防止液体被吸入呼气管内。

27.2、本实用新型一种汽车落水救生气囊,落水人员漂浮在水面等待救援或者游泳时,为了防止推杆被误碰导致气囊内气体泄漏,落水人员将保护套套在呼吸管外端,由于保

护套的外端面具有网格状气孔,当气囊内气量不足时,落水人员直接含住保护套外端吹气,即可对气囊补气,保证了气囊的浮力。

附图说明

28.图1为本实用新型一种汽车落水救生气囊的示意图。

29.图2为图1中储液室上部的放大图。

30.图3为本实用新型一种汽车落水救生气囊的气囊、卡槽和卡扣配合示意图。

31.图4为呼吸口阀门安装在呼吸管上和呼气管积水区的示意图。

32.图5为本实用新型的呼吸口阀门的示意图。

33.图6为呼吸口阀门的橡胶塞的示意图。

34.图7为呼吸口阀门的阀内弹簧的示意图。

35.图8为呼吸口阀门的推杆的示意图。

36.图9为呼吸口阀门的阀体的示意图。

37.图10为呼吸口阀门处于单向导通的示意图。

38.图11为呼吸口阀门处于双向导通的示意图。

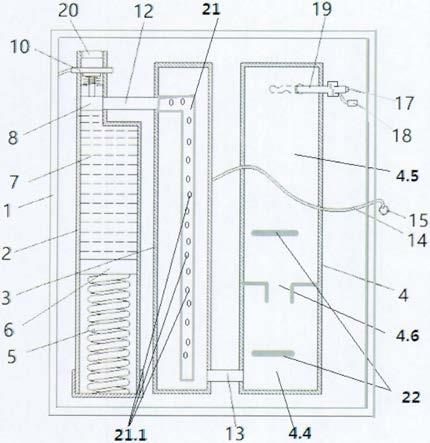

39.图中:

40.外壳1,储液室2,反应室3,气囊4,固定带4.1,卡槽4.2,卡扣4.3,气囊第一部分4.4,气囊第二部分4.5,窄通道4.6,大弹簧5,大活塞6,混合液7,小活塞8,顶杆9,阻挡杆10,限位块11,第一连接管12,第二连接管13,拉绳14,拉环15,小弹簧16,呼吸口阀门17,阀体17.1,阀内弹簧17.2,推杆17.3,橡胶塞17.4,扩口结构17.5,保护套18,呼吸管19,积水区19.1,孔19.2,耐火海绵块19.3,堵头20,导流管21,导流管孔21.1,耐火海绵条22。

具体实施方式

41.下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

42.参见图1,本实用新型涉及一种汽车落水救生气囊,它包括外壳1、储液室2、反应室3、气囊4、大弹簧5、大活塞6、混合液7、小活塞8、顶杆9、阻挡杆10、拉绳14、拉环15,小弹簧16和导流管21;

43.外壳1设置并固定在汽车前排座椅下,储液室2、反应室3和气囊4均设置在外壳1内,储液室2与反应室3通过第一连接管12连通,反应室3与气囊4通过第二连接管13连通,反应室3内有导流管21,导流管成l型,一端与第一连接管12联通,另一端封闭,导流管上有导流管孔21.1,反应室3和导流管21中间的空腔盛放过氧化钠粉末和二氧化锰粉末;

44.大弹簧5的一端固定在储液室2的底部,另一端固定在大活塞6的底面;小活塞8位于储液室2的上部,混合液7填充在小活塞8和大活塞6形成的腔室内,混合液7为氯化钠和水的混合物;阻挡杆10插入储液室2上端的插孔内,阻挡杆10的外端通过连接绳与外壳1连接,顶杆9固定设置在小活塞8的顶面,顶杆9的上端与阻挡杆10相抵;正常状态时,大弹簧5和小弹簧8处于压缩状态,此时小活塞8挡住储液室2上端出口;

45.参见图2,储液室2的上部内壁设置有限位块11,限位块11位于阻挡杆12与小活塞8

之间,顶杆9呈t形,小弹簧16的一端与限位块11的顶面固定连接,小弹簧16的另一端与顶杆9的横边固定连接。

46.参见图1和图4,呼吸管19的前段插入气囊第二部分4.5内,呼吸管19的前段开有孔19.2,呼吸口阀门17插入呼吸管19的后段并被呼吸管19包紧,呼吸管19上连接有保护套18,保护套18的外端面具有网格状气孔,呼吸管19上设置有积水区19.1;

47.参见图5

‑

9,呼吸口阀门17包括阀体17.1、推杆17.3和橡胶塞17.4,推杆17.3设置在阀体17.1内,推杆17.3能够在阀体17.1内移动,橡胶塞17.4设置在推杆17.3的前部,阀体17.1的前端具有扩口结构17.5,橡胶塞17.4位于扩口结构17.5内,推杆17.3中部套设有阀内弹簧17.2,阀内弹簧17.2的一端固定在扩口结构17.5后端内壁,阀内弹簧17.2的另一端固定在推杆17.3的后部,推杆17.3的后端伸出阀体17.1的后端面;

48.参见图10,在正常状态时,阀内弹簧17.2处于压缩状态,橡胶塞17.4堵住扩口结构17.5,呼吸口阀门17处于单向导通状态,即只能外界向气囊4内通气。

49.参见图11,给推杆17.3的后端施加一个向气囊4方向的力时,橡胶塞17.4被顶出扩口结构17.5,呼气口阀门17处于双向导通状态,即气囊4能够向外出气,外界也能够向气囊4进气。

50.参见图1,拉绳14的一端与反应室3的侧面连接,拉绳14的另一端设置有拉环15,落水人员只需拉动拉环15即可将储液室2、反应室3和气囊4一起拉出。

51.参见图3,气囊4的一侧设置有固定带4.1,固定带4.1的一端设置有卡槽4.2,固定带的另一端设置有卡扣4.3,落水人员能够将气囊包裹在身上,并用卡槽4.2和卡扣4.3固定。

52.工作原理:

53.储液室2触发开关:车辆正常行驶中,储液室2、反应室3和气囊4置于外壳1内,外壳1置于汽车前排座椅下,当汽车落水时,车内人员扣住拉环15,连接拉环的拉绳切割开口密封的不干胶贴纸以及内部的锡纸,进而拉出救生器,由于阻挡杆10的外端通过连接绳与外壳1连接,在拉出救生器的同时,阻挡杆10抽离储液室2,此时处于压缩状态的大弹簧5将大活塞8向外顶,大活塞8带着混合液7向上移动,由于没有了阻挡杆10,混合液7给小活塞8向上的压力,使得小活塞8向上移动,最终小活塞8在限位块11的限制下停止向上移动,此时小活塞8将储液室2上端出口露出,混合液7沿着第一连接管12进入导流管21内,分流后进入反应室3内。

54.反应室3内产生氧气:混合液7为氯化钠和水的混合物,反应室3和导流管21之间的空腔内盛放有过氧化钠粉末和二氧化锰粉末,混合液7进入反应室3通过导流管21分流后与过氧化钠粉末反应产生氧气,氧气经第二连接管13进入气囊4,气囊4鼓起,由于呼吸口阀门17此时处于单向导通状态,气囊4内持续增压充入氧气。

55.落水人员吸氧:落水人员用嘴含住呼吸管19的外端,并用舌头顶住推杆17.3,橡胶塞17.4被顶出扩口结构17.5,呼气口阀门17处于双向导通状态,落水人员能够在水中进行呼吸。

56.落水人员浮于水面或者游泳:落水人员在水中呼吸逃出车外后,将气囊4利用卡槽4.2和卡扣4.3固定包裹在身上,由于气囊4内具有大量气体,能为落水人员提供浮力,落水人员漂浮在水面等待救援或者游泳时,为了防止推杆17.3被误碰导致气囊4内气体泄漏,落

水人员将保护套18套设在呼吸管19外端,由于保护套18的外端面具有网格状气孔,当气囊4内气量不足时,落水人员直接含住保护套18外端吹气,即可对气囊4补气,保证了气囊4的浮力。

57.参见图1和图4,由于反应室3内会有部分反应后的液体流入气囊4,因此气囊4设计为气囊第一部分4.4和气囊第二部分4.5,中间由窄通道4.6连通,气囊第一部分4.4和气囊第二部分4.5内放置有耐火海绵条22,这样大部分的液体会被截留在气囊第一部分4.4内,同时会被耐火海绵条22吸收,少部分流入气囊第二部分4.5的液体也会被耐火海绵条22吸收,同时呼吸管19的前段开有孔19.2,即使呼吸管19前端插入气囊4内液体,此种结构可以防止液体被落水人员吸出;同时呼吸管19上设置有积水区19.1,在积水区19.1的作用下,即使有少量液体溅入呼吸管19,此部分液体会停留在积水区19.1,同时被耐火海绵块19.3吸收,从而可以杜绝了气囊4内液体被吸到落水人员嘴里的可能。

58.本实用新型一种汽车落水救生气囊,小弹簧16的一端与限位块11的顶面固定连接,小弹簧16的另一端与顶杆9的横边固定连接,小弹簧16处于压缩状态;混合液7长时间置于储液室2,混合液7中的氯化钠有可能会附着在储液室2内壁上,使得大活塞6沿储液室2内壁向上移动时阻力变大,此时小弹簧16向上的拉力到辅助大弹簧5推动小活塞8、混合液7和大活塞6。

59.本实用新型一种汽车落水救生气囊,储液室2的顶部开口处设置有堵头20,堵头20与储液室2的顶部开口为松配合,车辆正常行驶时,储液室2放置在外壳1内,堵头20一端顶住阻挡杆10的上端,一端顶在外壳1内壁上,防止万一阻挡杆10在内部脱落时,堵头20可以顶住小活塞8,防止小活塞8移动,从而避免混合液体进入反应室3发生反应,汽车落水时,车内人员扣住拉环15拉出救生器时,由于堵头20与储液室2的顶部开口为松配合,堵20在救生器被拉出的过程中,自然脱落。

60.在上述实施例中,仅对本实用新型进行示范性描述,但是本领域技术人员在阅读本专利申请后可以在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下对本实用新型进行各种修改。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1