具有可调节的盖的车顶的制作方法

1.本发明涉及一种车顶,其具有盖,该盖借助于支承机构可运动地支承在车顶上并且可在车顶开口中的关闭位态与至少以该盖的盖后边缘抬起的通风位态之间调节,其中,该盖可借助于支承机构调设,使得该盖在该盖的关闭位态中以盖后边缘占据相对于车顶面部件限定的高度位置,该车顶面部件在盖后边缘的区域中与车顶开口邻接。

背景技术:

2.由de 10 2008 017 074 b3已知一种这种类型的具有布置在车顶开口中的盖的车顶。盖在其下侧在其两个侧边缘的区域中分别具有盖内板材的纵向延伸的接片状法兰,该法兰通过多个旋紧部与盖支架连接,该盖支架一方面配属于法兰,另一方面通过支承机构与车顶框架可运动地连接。在法兰和盖支架中分别设置有用于相互旋紧的螺纹孔。两个螺纹孔在旋紧部位处彼此对齐地布置并且被螺栓穿过。这两个螺纹孔具有的直径使得通过法兰相对于盖支架的相应定位能够实现盖的精调。

3.盖以其盖后边缘到相对于邻接的车顶面部件限定的高度位置中的调设例如在两个调设点上进行,这些调设点布置在盖纵向中心线的两侧并且与该盖纵向中心线间隔开地布置。盖、尤其是玻璃盖和邻接的车顶面部件、例如另一玻璃盖的由制造决定的构件公差可能损害盖后边缘在邻接的车顶面部件或玻璃盖的前边缘上的均匀的、进而在外观上高品质的走向。

技术实现要素:

4.因此,本发明的目的在于,提供一种开头所述的车顶,该车顶能够实现盖相对于邻接的车顶面部件的改进的调设。

5.根据本发明,该任务在开头所述的车顶中通过如下方式解决:盖在其关闭位态中承放或接触在至少一个支撑元件上,该支撑元件在车顶侧固定地保持在盖后边缘下方的关于车顶开口居中的位态中,并且该支撑元件将盖保持在其相对于车顶面部件限定的高度位置处。

6.根据本发明的车顶的有利构型在从属权利要求中给出。

7.盖借助于至少一个支撑元件的中部刚性支撑提供了盖后边缘在朝向邻接的车顶面部件设置的定向上的中央高度调设。因此,由制造引起的公差或尺寸偏差、尤其是盖后棱边的走向的公差或尺寸偏差至少在支撑元件的位置上可被补偿。沿着盖边缘延伸并且盖在其关闭位态中所贴靠的柔性盖密封件不形成这种尺寸受限的支撑部。

8.例如,两个或更多个支撑元件可以在纵向方向上前后相继地或在横向方向上并排地布置,其中,这些支撑元件布置在盖或车顶和车顶开口的竖直纵向中心平面中或附近。

9.适宜地,盖在其盖下侧上包括用于承放在支撑元件上的接触面。接触面布置在盖中部并且与盖后边缘相邻地布置。接触面尤其布置在盖的边缘发泡部上。接触面也可以在安装在盖或边缘发泡部上的接触面部件上形成。边缘发泡部例如是聚氨酯发泡部。当例如

设置两个支撑元件时,可以为每个支撑元件形成一个接触面。另一方面,也可以为两个或更多个支撑元件设置一共同的接触面。

10.所述至少一个支撑元件可以布置在车顶面部件上或与车顶固定的车顶框架上。在将支撑元件布置在车顶面部件上的情况下,该支撑元件适宜地包含用于支撑元件的保持件或承载装置,其从车顶面部件向前延伸到车顶开口中,从而闭合的盖可以承放在支撑元件上。

11.支撑元件例如是塑料部件并且例如可以由直立的柱形部件或者由正方形或矩形的部件形成。当设置多个支撑元件时,这些支撑元件可以相同或不同地形成。

12.在优选的构型中,车顶面部件是第二盖或附加盖,其与盖的或第一盖的或前盖的后边缘邻接。这种能打开的车顶尤其是具有两个前后相继布置的玻璃盖的全景车顶,至少其中的前盖至少可以调节到具有摆出的盖后边缘的通风位态中。

13.适宜地,附加盖在其盖前边缘上包含发泡部,发泡部以一个支脚从下方接合盖后边缘。支撑元件固定地安装在该支脚上。该支脚形成或包含例如水槽,该水槽将进入水朝向侧面排出。

14.在优选的构型中,支撑元件由能滑动的材料制成,尤其由能滑动的塑料制成。另一方面,支撑元件可以具有滑动层,盖承放在该滑动层上。通过改进的滑动特性可以避免在盖相对于车顶面部件或支撑元件相对运动或扭转运动时的摩擦噪声或辗轧噪声。

15.根据一种优选的构型设置,盖借助于配属于其两个侧边缘的两个支承装置或支承机构可运动地支承在车顶上,并且在其关闭位态中借助于两个支承装置或支承机构在贴靠在至少一个支撑元件上时保持在凹进弯曲且弹性变形的安装位态中。因此,盖后边缘的限定的高度位置可以在盖中部之外的另一调设点上调设并且朝向盖侧边缘调设。例如在盖内板材或盖内型材与盖支架的旋紧部上进行调设或调整,该盖支架通过支承机构支撑在车顶框架上。

附图说明

16.下面借助根据本发明的车顶的实施例参照附图详细阐述本发明。附图示出:

17.图1以等轴视图示出能打开的车顶,其具有在关闭位态中布置在车顶开口中的盖;

18.图2以等轴视图示出图1的能打开的车顶,其中,盖以其后边缘摆出到通风位态中;

19.图3以纵截面视图示出在关闭位态中布置在盖的竖直纵向中心平面中的盖后边缘,所述盖后边缘承放在支撑元件上;

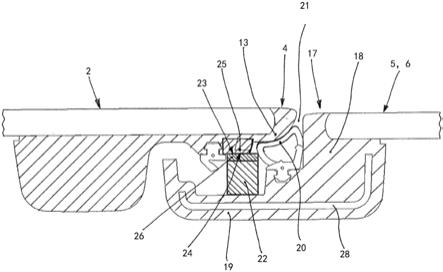

20.图4以横截面视图示出布置在关闭位态中的盖,其盖后边缘承放在支撑元件上;和

21.图5以等轴视图示出布置在关闭位态中的盖,其盖后边缘相对于邻接的车顶面部件定位。

具体实施方式

22.车辆(例如载客车)的能打开的车顶1具有盖2,该盖能够从覆盖或关闭车顶开口3的关闭位态(图1和图5)抬起并且能够调节到具有抬起的盖后边缘4的通风位态(见图2)。从这个通风位态,盖2及其抬起的盖后边缘4能够通过沿机动车或车顶纵向方向连接在车顶开口3后方的车顶面部件5移动到打开位态。车顶面部件5在所示实施例中是后盖或附加盖6。

这种车顶是外引导的滑动车顶。后部的车顶面部件5原则上可以形成为固定的车顶面或具有可运动的车顶面部件。前盖2以及后附加盖6尤其是玻璃盖。在说明书中使用的轴线和方向表示,例如“前”和“后”、“上”和“下”、“外”和“内”、“水平”和“竖直”以及“侧向”、“横向”和“纵向”或在横向方向或y方向上和在纵向方向或x方向上,涉及三维的x

‑

y

‑

z车辆坐标系。

23.盖2在车顶开口3两侧分别借助于布置在其前部区域7下方的前部支承装置能够沿着布置在车顶侧的侧面纵向导向装置、例如导轨运动,并且借助于后部支承机构8能够摆出到其通风位态或扰流器位态(见图2)中并且在摆出的位态中能够沿着导轨向后移动到后部的车顶面部件5或附加盖6上。车顶结构在很大程度上关于车顶1的竖直纵向中心平面对称(在附图中以点划线示出纵向中心平面的位置),从而接下来的说明借助布置在车顶开口3的左纵向侧上的构件和支承机构8来进行。

24.后支承机构8具有置出杆,该置出杆一方面可运动地支承在支承在导轨上的滑动件上并且另一方面铰接在盖支架9上。盖支架9在其前部区域中通过前支承机构可运动地支撑在车顶侧或导轨上,并且可以通过置出杆在其后区段上抬起和下降。

25.盖2具有盖板材或盖内型材10(图4),该盖板材或盖内型材在盖侧边缘12内侧布置在盖下侧11上并且沿着盖侧边缘12延伸。盖内型材10例如借助于边缘发泡部13固定,该边缘发泡部在盖2上尤其以环绕条的形式形成在盖下侧11上并且盖内型材10埋入该边缘发泡部中。适宜地,边缘发泡部13由塑料、例如聚氨酯制成。边缘发泡部13也可以形成盖侧边缘12以及盖后边缘4,其方式是,该边缘发泡部在边缘侧包围并覆盖盖2的盖板或盖玻璃板14。

26.盖内型材10具有弯折的型材法兰15,所述型材法兰从盖下侧11向下延伸,并且所述型材法兰安装在盖支架9上,使得盖2通过支承装置和支承机构可运动地支承在车顶上。

27.型材法兰15优选地通过多个连接部与盖支架9连接。盖2通过连接部安装在盖支架9上,使得该盖在其关闭位态中配合在车顶开口3上或车顶开口中并且尤其以其盖后边缘4布置在相对于邻接的车顶面部件5或附加盖6限定的高度位置处。

28.螺纹连接部16(见图4)形成后连接部,该连接部设置在盖支架9上或设置在盖的后区段上的盖内型材10上或设置在靠近盖后边缘4的区域中。

29.车顶面部件5或附加盖6在其前边缘17上具有发泡部18,该发泡部包括向前指向的支脚19,该支脚在盖后边缘4上从下方接合盖2并且适宜地形成水槽。在发泡部18上布置有密封件20,该密封件至少沿着附加盖6的前边缘17延伸并且密封地贴靠到在其关闭位态中布置在车顶开口3中的盖2的安装在盖后边缘4上的边缘发泡部13上。因此,盖2与车顶面部件5或附加盖6之间的间隙21在下侧或者在车顶内侧被密封。

30.在发泡部18的支脚19上布置有支撑元件22。支撑元件22在支脚19上沿横向方向关于车顶面部件5或附加盖6居中地并且因此也关于盖2居中地布置以及布置在两个侧面支承机构8之间的中部。支撑元件22在密封件20前方定位在支脚19上。在盖2关闭的情况下,支撑元件22的上侧的承放面23与接触面24接触,该接触面以配属于支撑元件22的方式设置在边缘发泡部13的下侧。接触面24在边缘发泡部13本身上形成或在安装在其上的接触面部件25上形成。

31.支撑元件22(在图5中仅示意性示出)是例如在水平横截面上为柱形或正方形的部件或者是长形接片状的部件。在任何情况下,该支撑元件在其尺寸上被限制在盖2或车顶面部件5或车顶开口3的竖直纵向中心平面的中部或中部区域上,并且在横向方向上沿着盖后

边缘4不在更大的长度上延伸。

32.支撑元件22由能滑动的材料制成,以便在行驶运行中应出现小的相对运动、例如盖2与车顶面部件5之间的扭转运动时,避免该支撑元件的上侧的承放面23与盖2上的接触面24之间的摩擦和由此可能引起的干扰噪声。支撑元件22也可以具有滑动层26,该滑动层形成上侧的承放面23。接触面24同样由滑动材料形成或者设有滑动涂层。

33.支撑元件22具有的高度使得其上侧的承放面23将支撑在其上的盖2连同盖后边缘4保持在相对于车顶面部件5或附加盖6限定的高度位置处。这种精确的或者近似相同高度的定位通过在盖后边缘4中部的支撑元件22来调设。近似高度相同的定位可以以鳞状叠置(schuppung)的形式形成,其中,盖2沿高度方向略微突出于邻接的车顶面部件5。因此支撑元件22形成盖2的局部受限的刚性支撑部,该盖否则会贴靠在柔性挠曲的密封件20上。

34.在替代的构型中,也可以设置两个或多个支撑元件22(未示出),它们适宜地布置在关于盖后边缘4的中部局部受限的位态中。

35.此外,盖2可以借助于两个侧面的支承装置或支承机构8例如通过相应的可调螺纹连接部16来调设,使得盖后边缘4(在盖2进行支撑地承放在支撑元件22上期间)在其相对于邻接的车顶面部件5设置的高度位置中、例如在两个另外的调设点27处被调设,所述调设点分别布置在盖中部与盖侧边缘12或侧面的支承机构8之间(在图4中示例性地示出一个调设点27)。与此相应地调设的盖2在其关闭位态中从其生产形状(在图4中示意性地借助未变形的盖后边缘4’示出)弹性变形到相对于支撑元件22凹进弯曲的预紧安装位态中,该安装位态具有在两侧下沉的盖后边缘4(见图4)。

36.后附加盖6上的发泡部18可以具有加强型材28,该加强型材尤其将支脚19加强并因此形成用于支撑元件22的稳定承载基座。沿着附加盖6的前边缘17延伸的加强型材28也可以加强附加盖6本身以防不期望的变形。这种加强型材28也可以提供在位于车顶开口3的后边缘下方的、与车顶固定的车顶框架上。

37.能打开的车顶1尤其是具有两个前后相继布置的玻璃盖的全景车顶,至少其中的前盖2能运动地支承在车顶上。

38.附图标记列表

[0039]1ꢀꢀꢀ

车顶

[0040]2ꢀꢀꢀ

盖

[0041]3ꢀꢀꢀ

车顶开口

[0042]4ꢀꢀꢀ

盖后边缘

[0043]5ꢀꢀꢀ

车顶面部件

[0044]6ꢀꢀꢀ

附加盖

[0045]7ꢀꢀꢀ

前部区域

[0046]8ꢀꢀꢀ

支承机构

[0047]9ꢀꢀꢀ

盖支架

[0048]

10

ꢀꢀ

盖内型材

[0049]

11

ꢀꢀ

盖下侧

[0050]

12

ꢀꢀ

盖侧边缘

[0051]

13

ꢀꢀ

边缘发泡部

[0052]

14

ꢀꢀ

盖玻璃板

[0053]

15

ꢀꢀ

型材法兰

[0054]

16

ꢀꢀ

螺纹连接部

[0055]

17

ꢀꢀ

前边缘

[0056]

18

ꢀꢀ

发泡部

[0057]

19

ꢀꢀ

支脚

[0058]

20

ꢀꢀ

密封件

[0059]

21

ꢀꢀ

间隙

[0060]

22

ꢀꢀ

支撑元件

[0061]

23

ꢀꢀ

承放面

[0062]

24

ꢀꢀ

接触面

[0063]

25

ꢀꢀ

接触面部件

[0064]

26

ꢀꢀ

滑动层

[0065]

27

ꢀꢀ

调设点

[0066]

28

ꢀꢀ

加强型材

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1