车辆用构造构件的制作方法

1.本发明是涉及通过顶板部、一对侧壁部、底板部构成闭合截面形状的汽车用的构造构件(骨架部件)的技术。特别是,本发明是提供相对于由从沿着顶板部与底板部的对向方向的方向输入的碰撞载荷引起的弯曲变形(弯曲压坏方向的变形)具有耐碰撞性能的构造构件的技术。

背景技术:

2.近年来,在汽车领域中,从乘员保护的观点出发而碰撞安全基准的严格化不断进展,强烈地要求扩大高强度钢的应用、开发碰撞安全性能优异的车辆。

3.在此,作为碰撞的方式,存在轴向压坏的碰撞方式和弯曲变形的碰撞方式。在轴向压坏的碰撞方式中,如接受从汽车前表面输入的碰撞载荷的碰撞盒或前纵梁那样,构件的长度方向与碰撞方向一致而发生轴向压坏。在弯曲变形的碰撞方式(弯曲压坏的碰撞方式)中,如侧面碰撞中的b柱、侧梁那样,在构造构件的侧面负载有碰撞载荷而构件发生弯曲变形。两方的方式都通过构件发生压曲变形来吸收碰撞能量,由此发挥耐碰撞性能。

4.作为提高耐碰撞性能的技术之一,提出了通过在构件的面上安装加强构件来提高构造构件的面刚性的强度的技术。例如,专利文献1记载了在构成中空构件的底板部、顶板部的内表面密接配置加强构件的技术。而且,在专利文献2中,具备与将顶板部和侧壁部连结的棱线部接合的加强构件,在该棱线部设有与所述加强构件焊接的焊接部。而且,在专利文献3中,记载了通过具有第一钢板构件和第二钢板构件的钢板构件组合构造来提高碰撞能量吸收效率的技术,该第一钢板构件具有主壁部、立起壁部、凸缘部,该第二钢板构件接合于所述第一钢板构件的棱线部的内侧或外侧的面。

5.另外,专利文献4提出了一种冲击吸收构件,通过具备具有多个孔的加强构件,在确保相对于轴压坏的碰撞方式的吸收能量的同时能够实现轻量化。

6.现有技术文献

7.专利文献

8.专利文献1:日本特开2017

‑

159896号公报

9.专利文献2:日本特开2014

‑

87848号公报

10.专利文献3:wo2017/030191号

11.专利文献4:日本特开2016

‑

155509号公报

技术实现要素:

12.发明要解决的课题

13.然而,专利文献1~3记载的方法在构成构造构件的面上设置加强构件来直接提高该面刚性。而且,在该现有例中,关于用于有效地提高耐碰撞性能的加强位置的决定,未进行研讨。

14.在此,在对构造构件的面单纯地粘贴加强构件的情况下,虽然耐碰撞性能提高,但

是会导致部件个数的增加而构造构件的质量超出必要地增加或者导致模具的增加,以往存在成本方面的课题。特别是以往越想要将广阔的区域通过加强构件进行加强,质量增加越明显。

15.另外,在专利文献4中,虽然研讨了通过在加强构件设置多个孔来抑制质量增加的轴向的冲击吸收,但是未对弯曲压坏方向的碰撞进行研讨。特别是在专利文献4中,在轴压坏变形时通过使不同相位的压曲变形发生来使吸收能量增加,因此应该使加强构件的板厚成为中空构件的板厚以上,但是该效果对于弯曲压坏方向的碰撞是否也同样能得到并非不言而喻,需要对弯曲压坏的最佳的加强构件的构造进行研讨。

16.本发明着眼于如上所述的点,目的在于在抑制构造构件的超出必要的质量增加的同时,有效地提高构造构件的对于弯曲压坏方向的碰撞的耐碰撞性能。

17.用于解决课题的方案

18.为了解决课题,本发明的一种方案的主旨在于,具备:中空构件,通过顶板部、与上述顶板部的宽度方向两侧分别连续的一对侧壁部及与上述顶板部对向配置的底板部构成闭合截面形状;张紧构件,沿着上述顶板部的宽度方向延伸,由板厚比上述中空构件的板厚薄的金属板构成,将对向的上述一对侧壁部的内表面彼此连结而限制上述一对侧壁部间的距离变宽。

19.另外,本发明的另一方案的主旨在于,具备中空构件和张紧构件,该中空构件通过顶板部、与上述顶板部的宽度方向两侧分别连续的一对侧壁部及与上述顶板部对向配置的底板部构成闭合截面形状,该张紧构件设置在上述中空构件内,沿着上述顶板部的宽度方向延伸,由金属板构成,上述顶板部具有沿着顶板部的宽度方向向底板部侧凹陷的一个或两个以上的凹部,上述张紧构件以与上述顶板部内表面之间具有空间的状态,将上述侧壁部内表面和与该侧壁部内表面对向的上述顶板部的凹部的立起部连结。

20.发明效果

21.根据本发明的方案,相对于弯曲压坏方向的碰撞,通过作为加强板的张紧构件的拉伸力来抑制一对侧壁部的打开从而提高耐碰撞性能,因此能够有效地提高构件单位质量的耐碰撞性能。即,根据本发明的方案,能够有效地提高针对弯曲压坏的碰撞方式的耐碰撞性能,并且通过将加强板设为张紧构件能够抑制超出必要的构造构件的质量增加。

附图说明

22.图1是表示基于本发明的实施方式的构造构件的立体图。

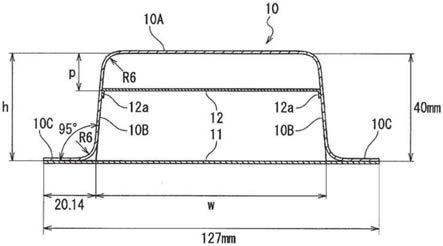

23.图2是表示基于本发明的实施方式的构造构件的剖视图。

24.图3是表示基于本发明的实施方式的构造构件的另一例的剖视图。

25.图4是表示在顶板部形成有突条时的张紧构件的配置例的剖视图。

26.图5是表示在顶板部形成有突条时的张紧构件的配置例的剖视图。

27.图6是说明三点弯曲压坏试验的概念图。

28.图7是说明基于三点弯曲压坏试验的构件变形的行迹的图,图7(a)示出变形行程量:20mm下的状态,图7(b)示出变形行程量:60mm下的状态。图7中,上侧的图是剖视图,下侧的图是侧视图。

29.图8是表示载荷与变形行程量的关系的一例的图。

30.图9是表示加强高度比y与单位质量的最大载荷的关系的图。

31.图10是表示高宽比x与加强高度比y的关系的图。

具体实施方式

32.接下来,参照附图,说明本发明的实施方式。

33.<结构>

34.如图1及图2所示,本实施方式的车辆用构造构件具有中空构件1和对中空构件1进行加强的张紧构件12。

35.中空构件1通过顶板部10a、与顶板部10a的宽度方向两侧分别连续的一对侧壁部10b及与顶板部10a对向配置的底板部11构成闭合截面形状。例如图1及图2所示,本实施方式的中空构件1由礼帽形截面构件10和底板部11构成,该礼帽形截面构件10具有顶板部10a和与顶板部10a的宽度方向两侧分别连续的一对侧壁部10b,该底板部11将上述礼帽形截面构件10的开口堵塞。在该例中,在底板部11与顶板部10a对向配置的状态下,底板部11的宽度方向两侧分别通过焊接而结合于在一对侧壁部10b的各端部设置的凸缘10c。

36.需要说明的是,在顶板部10a、底板部11可以形成朝向长度方向延伸的一个或两个以上的突条。通过设置沿长度方向延伸的突条,车辆用构造构件对于向弯曲压坏方向的载荷输入的强度提高,并且对于向沿着中空构件1的长度方向的轴向的载荷输入的强度也提高。

37.中空构件1的板厚及拉伸强度根据所使用的部位要求的各种因素来设定。在本实施方式中,中空构件1的板厚设为例如1.0mm以上且2.0mm以下。而且,中空构件1的拉伸强度设为例如440mpa以上且1470mpa以下。

38.另外,图1及图2一并记载有实施例中的构件的尺寸,但是该尺寸不对本发明有任何限定。

39.张紧构件12朝向顶板部10a的宽度方向延伸,由板厚比中空构件1的板厚薄的金属板构成。需要说明的是,中空构件1与张紧构件12的材料可以相同,也可以不同。

40.另外,张紧构件12的板厚及抗拉强度根据所使用的部位要求的各种因素来设定。

41.在本实施方式中,张紧构件12的板厚例如小于中空构件1的板厚且为0.6mm以上,优选为0.8mm以下且0.6mm以上。而且,张紧构件12的板厚优选设定为例如礼帽形截面构件10的板厚的50%以上且80%以下。在此,在将张紧构件12的板厚设定为小于中空构件1的板厚时,在构成中空构件1的各部件10、11的板厚不同的情况下,使用礼帽形截面构件10或底板部11中的板厚较薄一侧的值。

42.另外,张紧构件12的抗拉强度设为例如440mpa以上且1470mpa以下。

43.张紧构件12是将对向的上述一对侧壁部10b的内表面彼此连结而限制上述一对侧壁部10b间的打开的加强构件。张紧构件12由于相对于弯曲压坏方向的碰撞以拉伸力抑制一对侧壁部10b的打开,因此能够减薄板厚。由金属板构成的张紧构件12优选与顶板部10a的面平行或大致平行,但是张紧构件12可以相对于与顶板部10a的面平行的假想平面,以朝向顶板部10a的宽度方向或长度方向倾斜的状态设置。

44.图3示出张紧构件12相对于与顶板部10a的面平行的假想平面以朝向顶板部10a的宽度方向倾斜的状态设置的车辆用构造构件的例子。图3所示的车辆用构造构件例示出一

对侧壁部10b的高度不同的情况。

45.需要说明的是,张紧构件12以在张紧构件12上表面与顶板部10a内表面之间形成空间并将顶板部10a与底板部11之间的空间上下分隔的方式配置。

46.张紧构件12的宽度方向两侧分别通过焊接而接合(连结)于对向的侧壁部10b内表面。在图2及图3中,是张紧构件12的宽度方向两端部弯曲而形成凸缘部12a,通过将该凸缘部12a的面抵碰于侧壁部10b内表面并进行焊接来安装张紧构件12的例子。通过将凸缘部12a的面焊接于侧壁部10b内表面,张紧构件12更牢固地设置于侧壁部10b内表面。

47.张紧构件12为了相对于碰撞时的一对侧壁部10b的打开得到更大的拉伸力,优选张紧构件12与形成于其端部的凸缘部12a之间的弯曲部的曲率半径(弯曲r)小的结构。考虑到凸缘部12a的成形可能性且为了进一步减小上述弯曲部的曲率半径,优选张紧构件12的板厚薄的结构。而且,优选张紧构件12的抗拉强度高的结构。但是,例如在将上述的弯曲部的曲率半径设定得小至0.3mm以下的情况下,为了实现该弯曲部处的成形,虽然也取决于张紧构件12的板厚,但是需要将张紧构件12的抗拉强度设定为例如低至590mpa级以下。在此,张紧构件12主要用于负担拉伸力。即,张紧构件12的板厚对拉伸力几乎无贡献,因此从轻量化的观点出发,优选张紧构件12的板厚薄的结构。因此,即使降低张紧构件12的强度,也优选减小上述的弯曲部的曲率半径。

48.在此,张紧构件12不需要遍及中空构件1的长度方向整面连续设置。可以将张紧构件12沿着中空构件1的长度方向局部地设置。在该情况下,张紧构件12优选至少设置在包含被推定为负载碰撞载荷的可能性高的位置的部位。

49.被推定为负载弯曲压坏方向的碰撞载荷的可能性高的顶板部10a或底板部11中的面位置例如基于配置该构造构件的车辆位置,根据过去的事故信息等,根据由于车辆的侧面碰撞而向作为对象的构造构件的哪个部分容易输入碰撞载荷等来推定。

50.另外,变形区域的确定例如通过fem模拟解析对相对于弯曲压坏方向的碰撞载荷的构件的变形位置进行解析来求出。预先设定的碰撞载荷采用在使用构造构件的位置作为相对于弯曲压坏方向的碰撞方式的耐碰撞性能而要求的容许的碰撞载荷。

51.接下来,说明由金属板构成的张紧构件12的优选的配置位置(高度方向的位置)。

52.在此,如图2所示,将由中空构件1的内表面形成的闭合截面形状的宽度设为w,高度设为h。而且,将从顶板部10a至张紧构件12的高度方向的距离设为加强位置p。

53.张紧构件为了在对向的侧壁部10b间将要扩宽时负担拉伸力而设置。因此,在对向的侧壁部10b间将要扩宽时,加强位置p为张紧构件12负载拉伸力的位置。即,在张紧构件12为平板的情况下,加强位置p设为例如张紧构件12的厚度方向中央位置的值。而且,在张紧构件12的面以倾斜的状态配置的情况下,加强位置p设为例如俯视观察下的张紧构件12的中央位置、张紧构件12的重心位置的值。

54.例如,宽度w设为沿着对向的侧壁部10b内表面的直线与底板部11上表面的交点间的水平距离。而且,高度h设为顶板部10a与底面部之间的垂直距离(相对距离)。

55.在此,如图3所示,在顶板部10a与底板部11相互不平行的情况下,高度h如下决定。即,如图3所示,高度h设为顶板部10a的宽度方向两端处的各棱线的顶板部10a侧的r限动部的水平面h1及h2的中立面hm与底板部11之间的垂直距离。

56.另外,如图3所示,张紧构件12与底板部11不平行时的加强位置p设为张紧构件12

的宽度方向两端的各棱线的张紧构件12侧的r限动部的水平面p1及p2的中立面pm与上述中立面hm之间的垂直距离。

57.另外,将闭合截面形状中的高度h相对于宽度w的比(h/w)记载为构件高宽比x。将加强位置p相对于高度h的比(p/h)记载为加强高度比y。

58.此时,优选以满足下述(1)式的方式设定张紧构件12的高度位置(参照实施例)。

59.通过满足(1)式,能够更高效地提高耐碰撞性能。

60.y≤0.2x+0.6

…

(1)

61.另外,为了进一步的耐碰撞性能的提高,更优选在满足(2)式的范围内设置张紧构件12。

62.y≤0.2x+0.4

…

(2)

63.更优选满足下述(3)式及(4)式。

64.y≤0.2x+0.25

…

(3)

65.y≥0.2x

····

(4)

66.在此,如图4、图5那样,在顶板部10a设置沿长度方向延伸的突条并在顶板部10a沿着宽度方向形成有一个或两个以上的凹部10ab的情况下,高度h设为底板部11与顶板部10a的凹部10ab以外的部分10aa的上下距离。在图4、图5中,例示出在顶板部10a的宽度方向中央部存在一个凹部10ab的情况。

67.另外,在顶板部10a沿着宽度方向形成有一个或两个以上的凹部10ab的构造构件设置张紧构件12时,对将张紧构件12以相对于顶板部10a接近小于凹部10ab的深度的方式配置的情况进行说明。即,对以成为加强位置p<凹部的深度的方式设置张紧构件12的情况进行说明。

68.在该情况下,例如图4所示,使张紧构件12中的与凹部10ab的底部分上下对向的部分预先变形为沿着凹部10ab的底部分的下表面的形状,由此,在加强位置p<凹部的深度的位置配置张紧构件12。在该情况下,张紧构件12通过焊接而安装于各侧壁部10b的内表面。也可以通过焊接或粘结来使张紧构件12与底部的抵接部固定。

69.另外,如图5所示,将张紧构件12以与顶板部10a内表面之间具有空间的状态,以将侧壁部10b内表面和与该侧壁部10b内表面对向的凹部10ab的立起部10ab1内表面分别连结的方式配置。在图5的情况下,成为沿着顶板部10a的宽度方向配置两片张紧构件12的结构。

70.需要说明的是,在图4及图5中,例示出凹部10ab为一个的情况,但是凹部可以形成有两个以上。

71.<动作等>

72.发明者通过fem解析,对于图1及图2所示那样的尺寸的通过礼帽形截面构件10和底板部11构成闭合截面的构造构件(在中空构件1中,没有张紧构件12),详细地解析了三点弯曲压坏试验中的构件变形的行迹。如图6所示,三点弯曲的解析条件是通过支承构件20支承构造构件中的在长度方向上分离的下表面的两点,通过冲头从上侧朝向下方对顶板部10a的长度方向中央部负载载荷这样的条件。

73.基于三点弯曲压坏试验的构件变形的行迹如表示构件中央的截面形状的图7所示,随着冲头的行程量的增加,如图7(a)

→

图7(b)那样,构件一边向下方变形一边以左右的侧壁部10b向外侧打开的方式变形。通过该变形,构件的长度方向中央部(载荷输入位置)折

弯成v字状。图8示出载荷与变形行程量(载荷输入位置处的向下方的变形量)的关系。如该图8那样,载荷相对于弯曲压坏方向的载荷,从构造构件开始v字状的折弯的附近下降。并且,发明者得到了如下见解:在将载荷的最大载荷设为耐碰撞性能时,为了使该最大载荷增加而抑制对向的侧壁部10b的打开是有效的。

74.并且,本实施方式中,将对向的侧壁部10b间通过张紧构件12连结,由此,抑制例如由向顶板部输入载荷那样的碰撞引起的在构件变形时对向的侧壁部10b间的距离增大,从而提高耐碰撞性能。

75.即,在本实施方式中,通过如上所述设置张紧构件12,特别是关于弯曲变形的碰撞方式,能够提高构造构件的耐碰撞性能。本实施方式的张紧构件12通过张紧(拉伸力)来限制在宽度方向上对向的一对侧壁部10b向分离的方向位移。其结果是,相对于碰撞载荷向顶板部10a或底板部11的输入,抑制对向的一对侧壁部10b的向面外方向的鼓出(压曲)。即,通过设置基于本实施方式的张紧构件12,能够有效地抑制碰撞时的构件截面变形,特别是能够提高弯曲变形中的最大载荷。

76.另外,由金属板构成的张紧构件12对于碰撞载荷负担拉伸力,未必需要负担压缩力,因此使用薄板的金属板也有效。即,为了提高耐碰撞性能,即使设置张紧构件12,与以往相比也能够抑制载荷增加。即,即使将由金属板构成的张紧构件12设置作为加强构件,也能够将由其引起的质量增大抑制得小。

77.另外,从图7可知,侧壁部10b中的向外方最大地变形(鼓出)的位置是侧壁部10b的比高度方向中央部靠顶板部10a侧的位置。因此,关于弯曲压坏的碰撞方式,设置张紧构件12的位置优选比底板部11侧接近顶板部10a侧而进行设置。

78.更优选为满足上述的(1)式的位置。在该情况下,张紧构件12设置在与构造构件的高宽比相应的适当的位置,由此能够提供有效地提高构件单位质量的耐碰撞性能的车辆用构造构件(参照实施例)。即,能够按照构造构件的各高宽比而在不同的效果的加强位置设置张紧构件12,在本实施方式中,通过确定加强位置,能够更有效地提高耐碰撞性能。

79.实施例

80.接下来,说明基于本发明的实施例。

81.以下述的条件,进行三点弯曲压坏试验中的构件变形的fem解析,研讨了通过设置张紧构件12而产生的耐碰撞性能的提高。

82.实施例的车辆用构造构件设为图1及图2所示的结构。

83.如表1那样设定了构成中空构件1的礼帽形截面构件10、底板部11及张紧构件12的强度、板厚。需要说明的是,强度的单位为[mpa]。需要说明的是,张紧构件12的凸缘部12a的弯曲部的弯曲r设为0.3mm。

[0084]

[表1]

[0085] 强度板厚(mm)礼帽形截面构件11801.4底板部5901.2张紧构件14700.8

[0086]

另外,关于各实施例及比较例,设定为表2那样的各种因素而进行了解析,在表2中一并记载有此时的构造构件的单位质量的最大载荷。

[0087]

[表2]

[0088][0089]

另外,将横轴设为将加强位置p的比(p/h)作为加强高度比y,将纵轴设为构造构件的单位质量的最大载荷而进行了汇总。其结果如图9所示。

[0090]

需要说明的是,实施例5在单位质量的最大载荷上成为与比较例1同等的最大载荷,但是实施例5在最大载荷的绝对值上比比较例1的情况大。

[0091]

此外,改变中空构件1的高宽比而实施了解析。其结果如表3所示。

[0092]

[表3]

[0093][0094]

并且,如果将横轴设为高宽比x,将纵轴设为加强高度比y进行整理,则成为图10那样。

[0095]

图10中,

“×”

是与相同高宽比x下的比较例相比单位质量的最大载荷增大时的实施例,实施例10、15、20对应于此。不过,即使是实施例10、15、20,在最大载荷的绝对值上,与相同高宽比x的比较例相比也变大。

[0096]

如以上所述,通过设置张紧构件12,与未设置张紧构件12的情况相比构造构件的最大载荷的绝对值增大。

[0097]

另外,可知如果以满足上述的(1)式的方式决定张紧构件12的高度,则单位质量的

最大载荷也与未设置张紧构件12的情况相比也变大。

[0098]

另外,关于相对于弯曲压坏方向的载荷的、张紧构件12的凸缘部12a的弯曲部的弯曲半径(弯曲r)、板厚及引用强度的关系,执行了评价,具体而言,求出了改变张紧构件12的抗拉强度、板厚及张紧构件12与形成于其端部的凸缘部12a之间的弯曲部的曲率半径(弯曲r)时的单位质量的最大载荷。

[0099]

其评价结果如表4所示。

[0100]

[表4]

[0101][0102]

张紧构件12是用于相对于碰撞时的一对侧壁部10b的打开而得到更大的拉伸力的结构。

[0103]

从表4可知,如实施例2和实施例b所示,在张紧构件12的抗拉强度及板厚相等的情况下,优选弯曲部的曲率半径小的结构。

[0104]

另外,可知在张紧构件12的板厚及弯曲部的曲率半径相等的情况下,如表4的实施例2和实施例a所示,张紧构件12的抗拉强度高能得到高的对碰撞性能。但是,如上所述,优选上述曲率半径小的结构,如实施例a和实施例b所示可知,通过将张紧构件12的抗拉强度设定为低至例如590mpa级以下,即使将强度从1470mpa级材料降低为590mpa级材料,也优选将上述曲率半径减小至0.3mm的结构。

[0105]

另外,在张紧构件12的抗拉强度及弯曲部的曲率半径相等的情况下,如实施例b及实施例c所示可知,张紧构件12的板厚较厚的结构能得到高的耐碰撞性能。但是,如上所述,优选上述曲率半径小的结构。例如在将上述曲率半径设定为小至0.3mm以下的情况下,为了实现该弯曲部处的成形,优选张紧构件12的板厚薄的结构,如实施例2及实施例c所示,优选张紧构件12的板厚为薄至例如0.8mm左右。因此,一般的张紧构件12的板厚优选设为例如礼帽形截面构件10的板厚的50%以上且60%以下。

[0106]

在此,本技术主张优先权的日本国专利申请2019

‑

033075(2019年2月26日提出申请)及日本国专利申请2020

‑

005697(2020年1月17日提出申请)的全部内容通过参照而作为本公开的一部分。在此,虽然参照有限数目的实施方式进行了说明,但是要求权利的范围没有限定于此,基于上述的公开的各实施方式的改变对于本领域技术人员来说不言自明。

[0107]

标号说明

[0108]

1 中空构件

[0109]

10 礼帽形截面构件

[0110]

10a 顶板部

[0111]

10ab凹部

[0112]

10b 侧壁部

[0113]

10c 凸缘

[0114]

11 底板部

[0115]

12 张紧构件

[0116]

p 加强位置

[0117]

w 宽度

[0118]

x 构件高宽比

[0119]

y 加强高度比

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1