车辆座椅的制作方法

车辆座椅

1.本申请是申请号为201780046949.7和发明名称为“车辆座椅”的中国专利申请的分案申请。

技术领域

2.本发明涉及一种被构造为安装到车辆等的车辆座椅。

背景技术:

3.在构造成能够容纳两个乘客乘坐的具有座垫的车辆后座中,需要在座垫的后中心部分设置可与座椅安全带的舌板连接的带扣。在这种后座中,已知通过沿向前方向弯曲横向延伸的框架部的中心部分,在位于座垫后面的横向延伸的框架部中提供凹部,在座垫的后边缘的中心部分形成切口,并且提供将带扣连接到车辆地板以延伸穿过凹部和切口的臂,使得穿过切口的带扣定位并暴露在座垫的座椅表面上方。例如,参见专利文献1。现有技术文献专利文献

4.专利文献1:jp3070393b

技术实现要素:

本发明要完成的任务

5.然而,专利文献1中公开的车辆座椅以这样的方式构造:带扣总是保持在座垫的座椅表面上方,因此带扣防止座椅靠背向前折叠。

6.鉴于现有技术的这种问题,本发明的主要目的是提供一种车辆座椅,其具有可向前折叠的座椅靠背,并且在向前折叠座椅靠背时防止带扣与座椅靠背发生干涉。

7.为了实现这样的目的,本发明的一个实施例提供了一种车辆座椅,包括:座椅靠背框架(f2),其安装到地板(fl)上,以便能够在规定范围内沿前后方向旋转;座垫框架(f1),其可旋转地安装在座椅靠背框架上,并且构造成在座椅靠背框架向前倾斜时向前移动;以及带扣支承臂(44),其具有基座端和自由端,所述基座端安装到地板上以便在前后方向上可旋转,并且所述自由端装配有构造成与座椅安全带的舌板连接的带扣(45),所述带扣支承臂在使用位置和收起位置之间可旋转,在所述使用位置所述带扣位于所述带扣支承臂的基座端上方,在所述收起位置所述带扣位于比在使用位置更靠前的位置;其中所述座垫框架包括位于两侧并沿前后方向延伸的一对侧框架,在侧框架的前部分之间延伸的前框架(12),以及在侧框架的后部分之间延伸且设置有在其横向中间部分向前突出的弯曲部(13a)的后框架(13),并且其中所述带扣支承臂位于弯曲部的后面,所述弯曲部的尺寸设计成当所述带扣支承臂处于收起位置时不与所述带扣发生干涉。

8.由于弯曲部的尺寸设计成当带扣支承臂处于收起位置时不与带扣发生干涉,因此所述带扣支承臂可以定位在收起位置,使得带扣在座椅靠背向前折叠时不与座椅靠背发生干涉。

9.优选地,在该实施例中,当座垫框架位于与座椅靠背框架的位置相对应的最靠后位置时,弯曲部定位在带扣支承臂和带扣的旋转轨迹中,并且当座垫框架位于与座椅靠背框架的位置相对应的更向前的位置时,位于带扣支承臂和带扣的旋转轨迹之外。

10.当座椅靠背框架向前旋转并且座垫框架向前移动时,带扣支承臂移动到收起位置。特别地,当座椅靠背向前倾斜时,带扣支承臂移动到收起位置,从而可以避免带扣和座椅靠背之间的干涉。

11.根据本发明的优选实施例,车辆座椅还包括座垫缓冲垫(34),所述座垫缓冲垫(34)由座垫框架支承并且设置有从座垫框架的后边缘的与弯曲部对应的部分向前凹进的凹入部(34a),并且带扣支承臂定位在凹入部中,使得当座垫框架位于与座椅靠背框架的位置相对应的最靠后位置中时,座垫缓冲垫定位在带扣支承臂和带扣的旋转轨迹中,当座垫框架位于与座椅靠背框架的位置相对应的更向前的位置时,座垫缓冲垫定位在带扣支承臂和带扣的旋转轨迹之外。

12.因此,座垫缓冲垫的凹入部的尺寸可以最小化,使得座垫的座椅表面面积可以最大化。

13.优选地,在任何前述实施例中,在所述收起位置所述带扣的上端低于所述座垫缓冲垫的上表面。

14.因此,当座椅靠背向前折叠时,防止处于收起位置的带扣与座椅靠背发生干涉。

15.优选地,在任何前述实施例中,车辆座椅还包括偏置装置(47),用于将带扣支承臂推向使用位置。

16.因此,当车辆座椅处于使用位置时,通过偏置装置将带扣支承臂推向使用位置。

17.优选地,在任何前述实施例中,车辆座椅还包括在弯曲部和前框架之间沿前后方向延伸的加强构件(16)。

18.因此,即使后框架设置有弯曲部,也能保持座垫框架的刚度。

19.优选地,在任何前述实施例中,车辆座椅还包括在前框架和后框架之间横向延伸于侧框架之间的中间框架(14),以及在弯曲部和中间框架之间沿前后方向延伸的加强构件(16)。

20.根据这种布置,中间框架有效地增加了座垫框架的刚度。即使后框架设有弯曲部,座垫框架的刚度也由加强构件保持。

21.优选地,在任何前述实施例中,后框架包括在弯曲部的两侧横向延伸的左部(13b)和右部(13c),并且座垫框架限定一对就坐部分,左部形成其中一个就坐部分的后部的部分,右部形成其中另一个就坐部分的后部,并且弯曲部位于两个就坐部分之间的边界处。

22.由于弯曲部远离座椅的构造成由两个乘客就坐的两个就坐部分的乘客臀部而定位,因此防止乘客经历由弯曲部引起的任何不适。

23.优选地,在任何前述实施例中,弯曲部、左部和右部由连续管构件形成。

24.因此,后框架具有简单的结构。

25.优选地,在任何前述实施例中,左部和右部彼此上下方向上偏移。

26.因此,可以增加位于后框架的向下偏移的一部分中的座垫的一部分的座垫缓冲垫的厚度。

27.优选地,在任何前述实施例中,座垫框架在包括横向布置的左就坐部分(31)、中间

就坐部分(32)和右就坐部分(33)的后就坐布置中形成两个就坐部分,所述两个就坐部分由左就坐部分和右就坐部分中的一个,以及中间就坐部分形成,对应于左就坐部分或右就坐部分的左部和右部中的一个相对于对应于中间就坐部分的左部和右部中的另一个向下偏移。

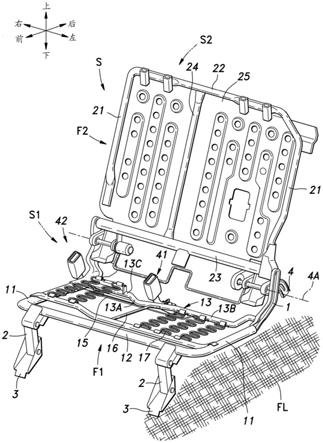

28.因此,可以使比中间就坐部分更频繁地使用的左就坐部分或右就坐部分中的座垫缓冲垫的厚度增加。

29.优选地,在任何前述实施例中,车辆座椅还包括后框架加强构件(15),后框架加强构件(15)连接到左部和右部,并且在其对应于弯曲部的部分中向下弯曲和/或向下弯折。

30.因此,可以在不与带扣支承臂发生干涉的情况下加强后框架。

31.优选地,在任何前述实施例中,弯曲部具有在俯视图中向前突出的v形构造。

32.由此简化了后框架的结构并且便于制造。发明效果

33.根据上述结构,在具有能够向前倾斜的座椅靠背的车辆座椅中,当座椅靠背向前倾斜时,可以防止带扣与座椅靠背发生干涉。

附图说明

34.图1是根据本发明第一实施例的车辆座椅的立体图;图2是根据第一实施例的车辆座椅的框架的立体图;图3是座垫框架的俯视图;图4是座垫框架的后视图;图5是处于使用状态的车辆座椅的截面图(对应于沿图1中a

‑

a线的截面图);图6是表示处于使用状态和折叠状态之间的中间状态的车辆座椅的截面图(对应于沿图1中a

‑

a线的截面图);图7是表示处于折叠状态的车辆座椅的截面图(对应于沿图1中a

‑

a线的截面图);图8是带扣支承臂的截面立体图(对应于沿图1中a

‑

a线的截面图);图9是表示根据本发明第二实施例的座垫框架的俯视图;以及图10是表示根据本发明第三实施例的座垫框架的后视图。

具体实施方式

35.下面参考附图描述根据本发明的实施例的构造为汽车后座(包括第二排座椅和第三排座椅)的车辆后座椅。在以下描述中使用的方向基于坐在车辆座椅中的乘客的视点。

36.(第一实施例)如图1和图2所示,车辆座椅s包括座垫s1和座椅靠背s2,座垫s1包括座垫框架f1,座椅靠背s2包括座椅靠背框架f2。座椅靠背框架f2的下端连接到座垫框架f1的后端,以便通过一对后连杆1在前后方向上可旋转。座垫框架f1的前端由一对前支架3支承,所述一对前支架3分别通过一对左右前连杆2设置在地板fl上。每个前连杆2由相应的前支架3支承,以便可绕横向延伸的轴线在前后方向上旋转,并且围绕在前述轴线的上方横向延伸的轴线可旋转地连接到座垫框架f1。座椅靠背框架f2的下部由设置在地板fl上的后支架4支承,以便可绕横向延伸的支承轴线4a在前后方向上旋转(见图5)。

37.通过将座垫缓冲垫34和表皮构件放置在座垫框架f1上,形成座垫s1。通过将座椅靠背垫35和表皮构件安装在座椅靠背框架f2上,形成座椅靠背s2。座垫框架f1和座椅靠背框架f2可以通过组合诸如金属板构件、管构件和杆构件的金属构件而形成。

38.如图3所示,座垫框架f1包括在前后方向上延伸的一对左右侧框架11,在左右侧框架11的前部之间延伸的前框架12和在左右侧框架11的后部之间延伸的后框架13,以形成矩形框架形状。左右前连杆2可旋转地连接到前框架12。座垫框架f1还设置有中间框架14,该中间框架14在前框架12和后框架13之间横向延伸于左右侧框架之间。左右侧框架11和前框架12通过弯曲具有圆形横截面的管构件而形成。中间框架14由具有圆形横截面的管构件形成。

39.后框架13设置有弯曲部13a,该弯曲部13a弯曲和/或在其横向中间部分向前突出。此外,后框架13设置有在弯曲部13a的两侧横向延伸的左部13b和右部13c。

40.左部13b和右部13c线性地形成。左部13b的左端连接到左侧框架11,右部13c的右端连接到右侧框架11。如图4所示,左部13b和右部13c彼此上下方向上偏移并且彼此平行,使得右部13c位于比左部13b高的位置。在本实施例中,右侧框架11设置成不高于左侧框架11,使得左部13b的左端部向上弯折以连接到左侧框架11。

41.弯曲部13a形成为在俯视图中向前突出的v形。弯曲部13a的左端连接到左部13b的右端,弯曲部13a的右端连接到右部13c的左端。如图4所示,弯曲部13a在上下方向上倾斜,以便从左端到右端逐渐变高。

42.弯曲部13a,左部13b和右部13c由具有圆形横截面的单个连续管构件形成,并且弯曲部13a通过弯折管构件而形成。此外,后框架13由管构件形成,该管构件的直径小于形成侧框架11,前框架12和中间框架14的管构件的直径。此外,后框架13布置成低于前框架12和中间框架14,以限定朝向后方向下倾斜的座面,从而从前端到后端逐渐降低。

43.如图4所示,后框架13安装有横向延伸的后框架加强构件15,其左端连接到左部13b,右端连接到右部13c。后框架加强构件15成形为使得其对应于弯曲部13a的中央部分以矩形形状向下弯曲和/或向下弯折。后框架加强构件15通过弯折金属杆形成,并通过焊接接合到后框架13的左部13b和右部13c。

44.如图3所示,加强构件16在弯曲部13a和中间框架14之间沿前后方向线性延伸。加强构件16具有连接到中间框架14的前端和连接到弯曲部13a的后端。加强构件16由金属杆形成,并通过焊接接合到中间框架14和弯曲部13a。

45.多个s形弹簧17在左部13b和中间框架14之间以及右部13c和中间框架14之间沿前后方向延伸。s形弹簧17各自成波浪形横向弯折,从下方共同支承形成座垫s1的座垫缓冲垫34。

46.座椅靠背框架f2包括一对上下方向延伸的左右侧框架21,在左右侧框架21的上部之间延伸的上框架22,以及位于左右侧框架21的下端下方并且与上框架22平行地横向延伸的下框架23,以形成大致矩形的框架形状。座椅靠背框架f2还包括中间框架24,所述中间框架24在左右侧框架21之间上下方向上延伸于上框架22和下框架23之间。左右侧框架21和上框架22通过弯曲具有圆形横截面的单管构件形成。下框架23和中间框架24均由具有圆形横截面的管构件形成。平板形盘框架25安装到侧框架21、上框架22、下框架23和中间框架24的后侧。

47.座椅靠背框架f2在左右侧框架21的下端可旋转地连接到后支架4。左右后连杆1的后端分别连接到座椅靠背框架f2的左右侧框架21的下部,以便可围绕横向延伸的轴线旋转。此外,左右后连杆1的前端分别连接到左右座垫框架f1的侧框架11的后部,以便可绕横向延伸的轴线旋转。

48.如图1所示,在具有在一排横向布置左就坐部分31、中间就坐部分32和右就坐部分33的车辆的后就坐布置中,根据本实施例的车辆座椅s提供了左就坐部分31和中间就坐部分32。换句话说,座垫框架f1形成左就坐部分31和中间就坐部分32的底部支承,并且座椅靠背框架f2形成左就坐部分31和中间就坐部分32的靠背支承。右就坐部分33由与形成左就坐部分31和中间就坐部分32的车辆座椅分开设置的单独的车辆座椅形成。

49.左就坐部分31和中间就坐部分32的座垫s1由座垫缓冲垫34形成,左就坐部分31和中间就坐部分32的座椅靠背s2由座椅靠背垫35形成。座垫缓冲垫34的后边缘的横向中间部分设置有从后边缘向前凹进的凹入部34a。凹入部34a形成在与后框架13的弯曲部13a对应的部分中。换句话说,座垫缓冲垫34的后边缘形成为符合后框架13的形状。由于后框架13的弯曲部13a和座垫缓冲垫34的凹入部34a,在座垫s1的横向中间部分形成凹部36。此外,座垫s1后部的右端设置有凹部37,所述凹部37从座垫s1的后边缘向前凹进。

50.在座垫框架f1的后框架13中,左部13b形成左就坐部分31的后部,右部13c形成中间就坐部分32的后部,并且弯曲部13a位于左就坐部分31和中间就坐部分32之间的边界。如图4所示,左部13b相对于右部13c向下设置,座垫缓冲垫34位于左部13b上的部分比其位于中间就坐部分32的部分厚。因此,能够提高预计比中间就坐部分32更频繁使用的左就坐部分31的乘坐舒适性。另外,由于弯曲部13a远离对应于座椅乘客的臀部的下侧的部分定位,因此防止座椅乘客由于弯曲部13a的存在而感到任何不适。

51.座椅靠背s2的后侧设置有闩扣5,用于可拆卸地卡合设置在形成车辆乘客室的侧壁的侧板上的止动部(striker)(未示出)。通过将闩扣5与止动部卡合,座椅靠背s2保持在直立位置。此时,通过左右后连杆1连接到座椅靠背s2的座垫s1处于与座椅靠背s2的直立位置对应的适于就坐的预定就坐位置。该状态被称为车辆座椅s的使用状态。当闩扣5和止动部之间的卡合被释放时,座椅靠背s2可以向前旋转。当座椅靠背s2向前旋转时,通过左右后连杆1连接到座椅靠背s2的座垫s1向前和向下移动(见图6)。座椅靠背s2向前折叠以便与座垫s1的上表面重叠的状态被称为车辆座椅的折叠状态(参见图7)。

52.用于左就坐部分31的座椅安全带的带扣装置41的上部或至少一部分设置在座垫s1的凹部36中。更具体地,带扣装置41的上部穿过后框架13的弯曲部13a的内部,并且设置在座垫缓冲垫34的凹入部34a内。中间就坐部分32的座椅安全带带扣装置42和右就坐部分33的座椅安全带扣装置43设置在座垫s1的凹部37中。

53.如图8所示,带扣装置41包括带扣支承臂44和带扣45,所述带扣45牢固地固定到带扣支承臂44的自由端。带扣45构造成可拆卸地卡合座椅安全带的舌板。带扣支承臂44的基座端由牢固地固定到地板fl上的支架46支承,以便可沿前后方向旋转。结果,带扣支承臂44可以在使用位置和收起位置之间沿前后方向旋转,在所述使用位置,所述带扣45位于带扣支承臂44的基座端上方;在所述收起位置,所述带扣45相对于所述使用位置向前定位。偏置装置47设置在支架46和带扣支承臂44之间。偏置装置47可包括例如扭力螺旋弹簧,其相对于支架46朝向使用位置推动带扣支承臂44。

54.带扣支承臂44设置在座垫s1的凹部36中。更具体地,带扣支承臂44穿过后框架13的弯曲部13a的内部,并且设置在座垫缓冲垫34的凹入部34a内。

55.当车辆座椅s处于使用状态时,带扣支承臂44被偏置装置47推动到使用位置,并且带扣45的至少一部分位于座垫s1(座垫缓冲垫34)的上表面上方(见图5)。此时,带扣45位于座椅靠背s2的下端部的前方,并且设置在由凹部36和座椅靠背s2的前表面限定的空间中。当车辆座椅s处于使用状态时,后框架13的弯曲部13a和座垫缓冲垫34定位在包括带扣45和带扣支承臂44的带扣装置41的旋转轨迹内,使得带扣支承臂44不能移动到收起位置。当车辆座椅s处于折叠状态时,座垫s1已经从对应于车辆座椅s的使用状态的位置向前移动。因此,后框架13的弯曲部13a和座垫缓冲垫34没有定位在包括带扣45和带扣支承臂44的带扣装置41的旋转轨迹中,使得带扣支承臂44可以移动到收起位置。当带扣支承臂44处于收起位置时,带扣45处于向前倾斜状态,并且其上端定位成低于座垫s1(座垫缓冲垫34)的上表面(见图7)。

56.当将车辆座椅s从使用状态移动到折叠状态时,如图6所示,首先,止动部(未示出)和闩扣5之间的卡合被释放,并且座椅靠背s2的上侧被向前推动。当座椅靠背s2向前旋转时,通过后连杆1连接到座椅靠背s2的座垫s1相对于地板fl向前和向下移动。

57.当车辆座椅s从使用状态移动到折叠状态时,随着座垫s1向前移动,后框架13的弯曲部13a和座垫缓冲垫34远离带扣装置41的旋转轨迹移位,使得带扣支承臂44变得可旋转。然后,带扣支承臂44被座椅靠背s2推动,并克服偏置装置47的偏置力从使用位置旋转到收起位置。结果,带扣45从直立状态(图5)变为向前倾斜状态(图7)。如图7所示,当带扣45处于向前倾斜状态时,其上端定位成低于座垫缓冲垫34的上表面,使得带扣45不妨碍座椅靠背s2的旋转。因此,弯曲部13a和凹入部34a(36)的尺寸被设计成当车辆座椅s处于折叠状态并且带扣支承臂44处于收起位置时避免与带扣45发生干涉。

58.此外,由于只有当座垫s1向前移动时带扣支承臂44才能处于收起位置,所以可以使形成在座垫缓冲垫34中的凹入部34a变小,使得座垫s1的座椅表面面积被最大化。此外,可以最小化后框架13的弯曲部13a的必要弯曲。

59.另外,由于加强构件16在座垫框架f1的后框架13的弯曲部13a和中间框架14之间延伸,所以即使后框架13设置有弯曲部13a,后框架13的刚度可以确保。另外,由于后框架加强构件15连接到后框架13,因此可以在不与带扣支承臂44发生干涉的情况下加强后框架13。

60.(第二实施例)下面描述根据本发明第二实施例的车辆座椅s。在第一实施例中加强构件16在弯曲部13a和中间框架14之间延伸,但也可以如图9所示在弯曲部13a和前框架12之间延伸。这种布置提供与加强构件16在弯曲部13a和中间框架14之间延伸的第一实施例的那些优点类似的优点。更具体地说,借助于中间框架14,使得座垫框架f1的刚度得到提高。即使当后框架13设有弯曲部13a时,加强构件16也有效地确保座垫框架f1的刚度。

61.(第三实施例)下面描述根据本发明第三实施例的车辆座椅s。在第一实施例中,右部13c布置在比左部13b高的位置,但是如图10所示,左部13b和右部13c也可以布置在相同的高度,而支架18设置在右部13c的上表面上,使得右部13c的上表面实际高于左部13b的上表面。这种布

置还提供了类似于上述右部13c的位置高于左部13b的布置的优点。更具体地,考虑到左就坐部分31可能比中间就坐部分32更频繁地使用的事实,可以增加左就坐部分31中的座垫缓冲垫34的厚度。

62.尽管已经根据具体实施例描述了本发明,但是本发明不限于这些实施例,而可以在不脱离本发明的精神的情况下进行修改和替换。例如,在上述实施例中,带扣支承臂44构造成仅在座垫s1已向前移动时可旋转到收起位置。然而,在替代实施例中,车辆座椅s构造成或尺寸设计成即使在带扣支承臂44处于收起位置时也避免与带扣发生干涉。因此,即使当车辆座椅s处于使用状态时,带扣支承臂44也可以旋转到收起位置。专业术语

63.11:侧框架12:前框架13:后框架13a:弯曲部13b:左部13c:右部14:中间框架15:后框架加强构件16:加强构件31:左就坐部分32:中间就坐部分33:右就坐部分34:座垫缓冲垫34a:凹入部36:凹部41:带扣装置44:带扣支承臂45:带扣47:偏置装置fl:地板f1:座垫框架f2:座椅靠背框架s:车辆座椅s1:座垫s2:座椅靠背

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1