一种底板护板及车辆底部降风阻结构的制作方法

1.本实用新型涉及汽车零部件,具体涉及底板护板及车辆底部降风阻结构。

背景技术:

2.随着环境污染和能源问题的日益突出,电动汽车以其零排放、低能耗等优点越来越受到重视,人们对电动汽车的续航里程的要求越来越高,整车的重量与风阻对续航里程高低起到主要因素,尽可能降低车辆的风阻系数成为各大车企关注的重点。

3.目前,主要通过以下几种方法降低风阻:第一,采用大面积覆盖车底前部和车底中部的护板起到改善风阻的作用,其缺点是不能有效引导车底尾部气流,且护板重量大成本高;第二,在前后轮罩上做出前后轮挡板,其缺点是影响汽车通过性;第三,在散热器的四周设有导流板引导冷空气吹向散热片,且缺点是导流板结构复杂,总装困难。

4.综上所述,目前导风产品设计结构复杂,重量大且成本高,未能有效控制车底尾部空气流动方向,导致气流在底板尾部的备胎池凹坑结构位置形成乱流,增加能量损失。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是提供一种底板护板,解决的技术问题:车辆在行驶过程中,气流在底板尾部的备胎池凹坑结构位置形成乱流,形成风阻,浪费能量。

6.为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下技术方案:一种底板护板,包括安装在底板尾部下表面且用于覆盖备胎池凹坑结构以引导车底尾部气流快速流过车尾的底板护板本体;所述底板护板本体包括安装在备胎池的池底下表面的导风结构,所述导风结构包括引流部和导流部,所述引流部设置于靠近车头的一端,所述导流部设置于靠近车尾的一端,所述引流部相对于车体向地面方向倾斜,所述导流部相对于地面向车体方向倾斜;所述底板护板本体还包括位于所述导风结构两侧的侧板,所述底板护板本体整体呈与备胎池底面适配的u形,两个侧板的上端分别向车体的两侧弯折形成翻边。

7.优选地,所述导风结构上设有用于将底板护板固定到所述备胎池的池底下表面的沉孔结构,所述翻边上设有用于将底板护板与车体连接的安装通孔。

8.优选地,

9.所述引流部的倾斜角度为e,e取值为20

°

;

10.所述导流部的倾斜角度为f,f取值为5

°

;

11.所述导流部的长度j为450mm;

12.所述引流部靠近地面侧与所述备胎池凹坑结构之间的距离g值为170mm;

13.所述翻边与所述侧板之间的夹角为钝角i,i取值为120

°

。

14.优选地,所述底板护板本体上设有排水孔。

15.一种车辆底部降风阻结构,包括备胎池、底板和电池包,在备胎池凹坑结构的下表面覆盖底板护板,底板护板采用上述的底板护板,所述底板护板的下表面与地面之间的距离为h,h值大于电池包与地面之间的距离h值。

16.优选地,所述备胎池的池底下表面焊接有支架;

17.螺栓穿过所述沉孔结构与所述支架连接,将所述导风结构与所述备胎池的池底下表面固定;

18.螺栓穿过所述翻边上的安装通孔与所述底板尾部连接。

19.通过采用上述技术方案,本实用新型可达到如下有益技术效果:车辆在行驶过程中,气流依次经过引流部和导流部,引导气流向车辆尾部流动,避免在备胎池凹坑结构位置处形成乱流,有效减低风阻,减少能量损失,另外,侧板与翻边之间的夹角为钝角,根据文丘里效应,气流会在侧板与翻边之间加速,平衡涡流,降低能量损失;本实用新型的底部护板结构,未采用直接大面积覆盖底盘尾部的方式,护板的覆盖区域仅刚好涵盖备胎池形成的凹坑结构,此覆盖模式降低了护板的覆盖面积,降低了底板护板的重量和成本。

附图说明

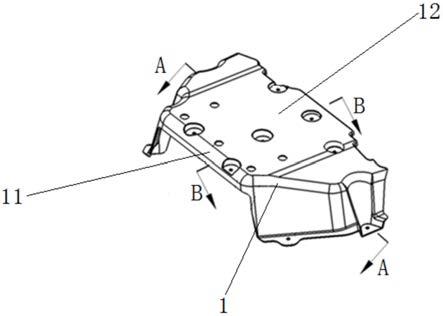

20.图1为本实用新型的结构示意图;

21.图2为本实用新型与车身的安装结构示意图;

22.图3为安装好之后的底板护板与地面的距离示意图(同电池包与地面的距离对比);

23.图4为没安装底板护板时底板尾部的结构示意图;

24.图5为本实用新型的侧视图;

25.图6为图1中的a

‑

a剖视图;

26.图7为本实用新型的等轴侧视图;

27.图8是本实用新型的俯视图;

28.图9为图1中的b

‑

b剖视图;

29.图中:1—底板护板;2—尾部底板;3—电池包;4—备胎池凹坑结构;5—支架;6—轮腔部件结构;11—引流部;12—导流部;13—翻边;121—沉孔结构;122—排水孔。

具体实施方式

30.下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

31.如图1至图9所示,一种底板护板,包括安装在底板2尾部下表面且用于覆盖备胎池凹坑结构4以引导车底尾部气流快速流过车尾的底板护板本体1;底板护板本体1包括安装在备胎池的池底下表面的导风结构,导风结构包括引流部11和导流部12,引流部11设置于靠近车头的一端,导流部12设置于靠近车尾的一端,引流部11相对于车体向地面方向倾斜,导流部12相对于地面向车体方向倾斜;底板护板本体1还包括位于导风结构两侧的侧板,底板护板本体1整体呈与备胎池底面适配的u形,两个侧板的上端分别向车体的两侧弯折形成翻边13。

32.在本实施例中,所述导风结构上设有用于将底板护板固定到所述备胎池的池底下表面的沉孔结构121,所述翻边13上设有用于将底板护板与车体连接的安装通孔。

33.在本实施例中,

34.所述引流部11的倾斜角度为e,e取值为20

°

;

35.所述导流部12的倾斜角度为f,f取值为5

°

;

36.所述导流部12的长度j为450mm;

37.所述引流部11靠近地面侧与所述备胎池凹坑结构4之间的距离g值为170mm;

38.所述翻边13与所述侧板之间的夹角为钝角i,i取值为120

°

。

39.在本实施例中,所述底板护板本体1上设有排水孔122。

40.一种车辆底部降风阻结构,包括备胎池、底板和电池包,在备胎池凹坑结构4的下表面覆盖底板护板,底板护板采用上述的底板护板,底板护板的下表面与地面之间的距离为h,h值大于电池包3与地面之间的距离h值。

41.在本实施中,备胎池的池底下表面焊接有支架5;

42.螺栓穿过沉孔结构121与支架5连接,将导风结构与备胎池的池底下表面固定;

43.螺栓穿过翻边13上的安装通孔与底板2尾部连接。

44.在本实施例中,如图1至图5所示,导风结构的引流部11的倾斜角度为20

°

,可保证气流沿引流部11平稳过渡到导流部12,导流部12的倾斜角度为5

°

,可引导并调整气流的方向,避免气流对车辆的后悬架及轮腔部件结构6造成直接冲击,同时减少备胎池凹坑结构4、后悬架及轮腔部件结构6之间的涡流,减小车辆受到的风阻。

45.如图6所示,引流部11靠近地面侧与备胎池凹坑结构4之间的距离g值为170mm,在其它具体实施案例中,引流部11的高度可根据车型与地面之间的间隙进行调整,具体不做限制。

46.如图7所示,导流部12的长度j为450mm,在其它具体实施例中,导流部12的长度j可以根据覆盖区域进行调整,具体不做限制。

47.如图6所示,为了与备胎池凹坑区域相匹配,将底板护板本体1设计为与备胎池凹坑区域相匹配的形状,即将底板护板本体1设计为呈u形,底板护板本体1的两个侧板的上端分别向车体两侧弯折形成翻边13,侧板与翻边13之间的夹角为钝角i,i的取值为120

°

。

48.如图7所示,考虑到底板护板易积水的问题,在导风结构上还设置有排水孔122,防止出现积水现象。

49.排水孔122的半径为15mm。

50.如图7至图9所示,在导风结构上设置了6个沉孔结构121,这6个沉孔结构121分别与焊接在备胎池的池底的下表面的支架配合,然后再通过螺栓连接在一起。另外在翻边13上还设置了安装通孔,螺栓穿过安装通孔与底板2尾部连接。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1