一种汽车后隔板及汽车的制作方法

1.本实用新型涉及厢式货车后隔板技术领域,特别是涉及一种汽车后隔板及汽车。

背景技术:

2.随着城市中心的交通情况越来越复杂,大型货车不适合城市的内部运行,因此厢式货车在短途、城市中心的运载中有着举足轻重的作用。厢式货车适合中短途的运输,因为厢体是封闭式的,所以它的车顶是封闭的,具有良好的防雨功能,同时车厢的后部设有门,有的侧面也有门,这样一来方便装卸货物。市面上厢式货车的体型一般比较小,使用方便,车况稳定,行驶安全性好,适合短途的运输,它的油耗比较低,速度快,适应能力强,是农村乡镇运输货物车辆的首选。厢体多采用优质的钢材,具有良好的耐磨性和抗击打性,能有效地保证货物的安全,车辆整体严密,适合运输各种各样的物品,一般给市区超市配送货物。厢体中与驾驶舱连接的部位称之为后隔板,后隔板用以防止货物在运输过程中侵扰至驾驶舱,影响驾驶员安全驾驶。

3.目前厢式货车后隔板技术领域中,后隔板存在因结构设计不合理,造成后隔板强度不足,容易变形并且驾驶舱与厢体的空间利用不充分的问题。

技术实现要素:

4.基于此,本实用新型的目的是提供一种汽车后隔板及汽车,解决上述背景技术中提出的后隔板强度不足,容易变形并且驾驶舱与厢体的空间利用不充分的问题。

5.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:上板体、设置于所述上板体底部的下板体,所述下板体顶部设有过渡部,所述上板体底部与所述过渡部连接;所述下板体朝驾驶舱方向凹陷形成第一型腔,所述上板体朝驾驶舱相反方向凹陷形成第二型腔;所述上板体与所述下板体的两侧设有翻边,所述翻边设置在同一平面上。

6.进一步的,所述第二型腔接近所述过渡部的深度小于远离所述过渡部的深度。

7.进一步的,所述上板体上设有加强凸台,所述加强凸台沿所述上板体的垂直中心线对称设置。

8.进一步的,所述加强凸台设置为倒“y型”。

9.进一步的,所述上板体顶部位置设有透视窗,所述透视窗上设有安全玻璃,所述透视窗沿所述上板体的垂直中心线对称设置。

10.进一步的,所述透视窗至少一侧设置有防护格栅,所述防护格栅罩设在所述透视窗上。

11.进一步的,所述透视窗上方至少设有一个挂扣。

12.进一步的,所述上板体以及下板体的周边设有多个安装孔,用以与车身内部钣金梁安装。

13.进一步的,所述安装孔与车身钣金螺接部位采用嵌件处理。

14.本实用新型还涉及一种汽车,包括车厢、与所述车厢连接的驾驶舱,所述车厢与驾

驶舱之间设有汽车后隔板,所述汽车后隔板为上述任意一项所述的汽车后隔板。

15.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过设置第一型腔以及第二型腔,分布于车厢以及驾驶舱内,提升驾驶舱与厢体的空间利用,在上板体上设置加强凸台,提升后隔板强度。

16.本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

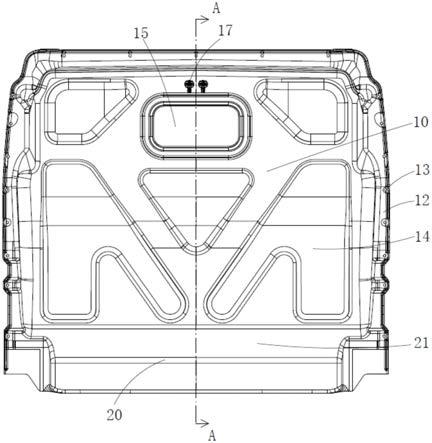

17.图1为本实用新型实施例中汽车后隔板的主视图;

18.图2为图1中汽车后隔板沿a

‑

a的剖视图;

19.图3为图1中汽车后隔板沿a

‑

a的断面图;

20.图4为本实用新型实施例中汽车后隔板的轴测视图;

21.图5为本实用新型实施例中汽车后隔板的后视图;

22.图6为本实用新型实施例中汽车结构示意图;

23.主要元件符号说明:

24.上板体10下板体20过渡部21第一型腔22第二型腔11翻边12安装孔13加强凸台14透视窗15防护格栅罩16挂扣17

ꢀꢀ

25.如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本实用新型。

具体实施方式

26.为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的若干实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。

27.需要说明的是,当元件被称为“固设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

28.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

29.如图1和图6所示,本实用新型提供了一种汽车后隔板,包括上板体10、设置于上板体10底部的下板体20,下板体20顶部包括一个过渡部21,上板体10的底部与过渡部21连接;

30.在本实施例中,上板体10与下板体20一体成型,其通过钣金冲压机一体冲压成型。

下板体20朝驾驶舱方向冲压形成第一型腔22,所述上板体10朝驾驶舱相反方向冲压形成第二型腔11;上板体10与下板体20的两侧冲压出翻边12,并在翻边12位置上设有多个安装孔13,上板体10与下板体20的两侧冲压出的翻边12在一个平面上,便于与车身钣金梁贴合安装,从而将汽车后隔板与车辆的车厢固定。

31.具体的,上板体10与下板体20的周边上设有多个安装孔13,在本实施例中,安装孔13设置在冲压出的翻边12上,对应的车身内部钣金梁上设有与安装孔13配合的螺纹孔,然后进行螺接固定,在本实施例的一些情况中,安装孔13与车身钣金螺接部位采用嵌件处理。

32.在本实施例中,过渡部21位置大致与驾驶舱内座椅的安装高度一致,下板体20朝驾驶舱方向冲压形成第一型腔22,该第一型腔22形成的空间位于驾驶舱的尾部,当汽车后隔板与车厢连接时,形成的空间归于车厢内,提升了车厢的载货空间,另外,上板体10朝驾驶舱相反方向冲压形成第二型腔11,该第二型腔11形成的空间位于驾驶舱内,提升了驾驶舱的空间,特别注意的是,汽车座椅后靠在人体工学的角度上,满足一定的后倾斜能够提升座椅的舒适性,而此时座椅后靠倾斜调节所需的空间由第二型腔11形成的空间贡献,该结构提升了空间的利用率。

33.进一步的,座椅后靠绕底座的支点转动调节,座椅后靠的底部由于靠近支点,因此需要的空间小,座椅后靠的顶部由于远离支点,因此需要的空间大,因此座椅后靠的底部和顶部所需的空间大小是不一致的,为了进一步的优化空间,第二型腔11接近过渡部21的深度小于远离过渡部21的深度,第二型腔11的深度沿汽车高度方向越来越深。做到了在保证了车厢空间在尽可能大的前提下,同时满足了座椅后靠的调节功能。

34.众所周知,平面钣金的强度不高,为了提升汽车后隔板的结构强度,所述上板体10上设有加强凸台14。在本实施例中,加强凸台14沿上板体10的垂直中心线对称设置,另外加强凸台14的形状大致成倒“y”型。

35.车辆在行驶过程中,为了能够便于对车厢内的货物进行及时观察,比如:货物是否会有倾倒的趋势,提升人们的预见性,避免财产损失。在上板体10顶部位置设有透视窗15,透视窗15上设有安全玻璃,透视窗15沿所述上板体10的垂直中心线对称设置。

36.进一步的,在本实施例中,由于透视窗15上设有安全玻璃,玻璃属于易碎材料,因此为了防止玻璃被异物敲碎或挤压,透视窗15在车厢一侧位置设置有防护格栅,防护格栅罩16设在透视窗15上。

37.在本实施例中,还提供了一种人性化设置,在上板体10靠近上方位置设有挂扣17,便于驾驶员挂小件物品,如:挂衣服、背包等。

38.本实用新型还提出一种汽车,包括车厢、与所述车厢连接的驾驶舱,所述车厢与驾驶舱之间设有如上所述的汽车后隔板。

39.本实用新型提供的汽车后隔板通过设置第一型腔22以及第二型腔11,分布于车厢以及驾驶舱内,提升驾驶舱与厢体的空间利用率,通过在上板体10上设置加强凸台14,从而提升后隔板的强度。

40.以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1