座椅套的制作方法

1.本实用新型涉及车辆上使用的座椅套。

背景技术:

2.现有技术中,在车辆的前排座椅和后排座椅的椅背上大都套有袋状的座椅套。该座椅套具备包覆车辆座椅的椅背的袋状部、及分别安装在该袋状部的下侧开口的前边侧和后边侧、并能在车长方向上相互勾挂的前部钩件和后部钩件。

3.上述前部钩件和后部钩件具有长条板形状的主体部、和从该主体部的前端部向后端方向反折的曲折片。并且,在该曲折片的前端还形成有像钓鱼钩一样回卷的回卷部。该回卷部用于防止在前部钩件及/或后部钩件的主体部的根部受到载荷作用时该前部钩件与后部钩件之间的勾挂脱离。

4.由于设置有回卷部,前部钩件与后部钩件之间的勾挂不容易脱离,因而,当需要将座椅套从椅背上拆卸下来时,通过手工操作来解除前部钩件与后部钩件之间的勾挂较为困难。

5.对此,例如可以使用特殊的工具来拆除前部钩件与后部钩件之间的勾挂。但是,这样不仅需要专门准备特殊工具,而且用工具拆除时前部钩件和后部钩件的曲折片有可能被工具损坏。

技术实现要素:

6.针对上述情况,本实用新型的目的在于,提供一种能够通过手工操作容易地解除前部钩件与后部钩件之间的勾挂、并且在受到因座椅被就座而产生的载荷的作用时前部钩件与后部钩件之间的勾挂不会脱离的座椅套。

7.作为解决上述技术问题的技术方案,本实用新型提供一种座椅套,该座椅套具备包覆车辆座椅的椅背的袋状部;及分别安装在所述袋状部的下侧开口的前边侧和后边侧、并能在车长方向上相互勾挂的前部钩件和后部钩件,其特征在于:所述前部钩件和所述后部钩件各自具有长条板形状的主体部,两者的所述主体部朝着互逆的方向延伸,在各所述主体部的前端部上形成有以朝着后端方向反折的状态曲折的曲折片,在所述前部钩件和所述后部钩件的至少一方的主体部的中间区域,形成有在该主体部的根部受到载荷作用时弯曲变形的可变形部。

8.基于本实用新型的上述座椅套,通过将后部钩件的曲折片插入到前部钩件的主体部的前端部与曲折片之间的间隙内(也可以说是将前部钩件的曲折片插入到后部钩件的主体部的前端部与曲折片之间的间隙内),能够容易地使前部钩件与后部钩件相互勾挂。相反,通过将后部钩件的曲折片从前部钩件的主体部的前端部与曲折片之间的间隙内拔出(也可以说是将前部钩件的曲折片从后部钩件的主体部的前端部与曲折片之间的间隙内拔出),能够容易地解除前部钩件与后部钩件之间的勾挂。因而,不需要使用背景技术中所述的特殊工具。同时,由于在主体部上形成有当该主体部的根部受到载荷作用时可弯曲变形

的可变形部,所以,当主体部的根部受到载荷作用时,可变形部会变形而将所述载荷吸收,从而能够避免所述载荷从主体部的根部传递到曲折片。由此,能够防止前部钩件的曲折片与后部钩件的曲折片之间的勾挂脱离。

9.因而,能够通过手工操作容易地使前部钩件与后部钩件相互勾挂、或解除前部钩件与后部钩件之间的勾挂,并且,当就座在座椅上的驾乘者所造成的载荷作用于前部钩件及/或后部钩件的主体部的根部时,前部钩件与后部钩件之间的勾挂不会脱离。

10.另外,本实用新型的上述座椅套中,较佳为,在所述主体部上,所述可变形部被构成为壁厚小于其它部位的薄壁部。

11.基于该结构,只要将主体部的中间区域的一部分的壁厚减小,便能容易地构成可变形部,因而,结构简单,能够抑制造价升高。

附图说明

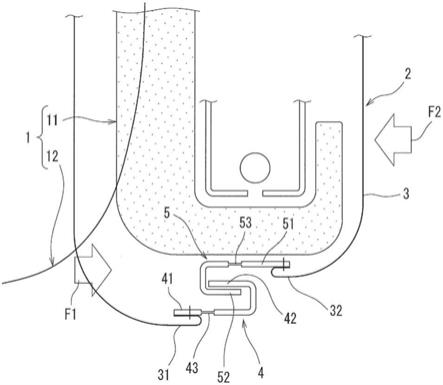

12.图1是表示本实用新型的实施方式的座椅套被套在座椅上的状态的局部截面图。

13.图2是将图1中的前部钩件和后部钩件放大表示的图。

14.图3是表示图2中的前部钩件的可变形部弯曲后的状态的图。

具体实施方式

15.以下,参照附图对本实用新型的实施方式的座椅套进行说明。

16.图1是表示本实施方式的座椅套被套在座椅上的状态的局部截面图。如图1所示,座椅1具备椅背11和椅座12,座椅套2被套在座椅1的椅背11上。座椅套2具有袋状部3、前部钩件4、及后部钩件5。

17.袋状部3被构成为将椅背11从上至下地包覆。该袋状部3例如由布质材料、皮革材料、或合成皮革等材料制成。

18.前部钩件4、后部钩件5分别被安装在袋状部3的下侧开口的前边侧、后边侧,并能在车长方向上相互勾挂。

19.图2是将前部钩件4和后部钩件5放大表示的图。在此,前部钩件4和后部钩件5例如由合成树脂制成,从侧面看时均为j字形状。具体而言,前部钩件4具备主体部41和曲折片42,后部钩件5具备主体部51和曲折片52。

20.主体部41、主体部51均为长条板形状,两者相互平行地朝着互逆的方向延伸,并分别沿车长方向配置。

21.曲折片42、曲折片52分别被形成在主体部41、主体部51的前端部,并分别以朝着主体部41、主体部51的后端方向反折的状态曲折。

22.另外,在主体部41、主体部51各自的中间区域,形成有可变形部43、可变形部53。当主体部41、主体部51的根部受到载荷(例如图1中的箭头f1、箭头f2所示的载荷)作用时,可变形部43、可变形部53会产生弯曲变形(弹性变形)。

23.更具体而言,可变形部43、可变形部53例如是通过使主体部41、主体部51的中间区域的一部分的厚度小于其它部位的厚度而形成的薄壁部。

24.下面,对将座椅套2套在座椅1的椅背11上的操作进行说明。

25.首先,从椅背11上方将座椅套2的袋状部21朝着下方套在椅背11上。此时,如图1所

示,使安装在袋状部21的下侧开口的前边侧的前部钩件4成为其曲折片42位于上侧的状态,使安装在袋状部21的下侧开口的后边侧的后部钩件5成为其曲折片52位于下侧的状态。

26.然后,在前部钩件4的主体部41的前端部与曲折片42之间的间隙内插入后部钩件5的曲折片52(或者也可以说是在后部钩件5的主体部51的前端部与曲折片52之间的间隙内插入前部钩件4的曲折片42)。由此,使前部钩件4与后部钩件5相互勾挂,便完成了座椅套2装套。

27.在此状态下,当因就座在前排座椅上的驾乘者靠在椅背11上而产生的载荷f1作用于前部钩件4的主体部41的根部时,前部钩件4的可变形部43会产生弯曲变形;或者,当因就座在未图示的后排座椅上的驾乘者造成的载荷f2作用于后部钩件5的主体部51的根部时,后部钩件5的可变形部53会产生弯曲变形。图3示出前部钩件4的可变形部43弯曲后的状态。如图3所示,可变形部43以被压缩的状态弹性变形。

28.由此,通过可变形部43的弯曲变形,载荷f1被吸收,从而载荷f1不会经由主体部41的根部传递到曲折片42上。同样,载荷f2也可通过可变形部53的弯曲变形被吸收,而不会经由主体部51的根部传递到曲折片52上。其结果,能够避免前部钩件4的曲折片42与后部钩件5的曲折片52之间的勾挂脱离。

29.另一方面,需要解除前部钩件4与后部钩件5之间的勾挂时,只要将前部钩件4的曲折片42从后部钩件5的主体部51的前端部与曲折片52之间的间隙内拔出,或将后部钩件5的曲折片52从前部钩件4的主体部41的前端部与曲折片42之间的间隙内拔出,便能简单地解除前部钩件4与后部钩件5之间的勾挂。因而,与背景技术中所述的现有技术的结构相比,能够大幅降低解除前部钩件与后部钩件之间的勾挂时的手工操作难度。因而,不需要使用背景技术中所述的特殊工具。

30.如上所述,基于本实用新型的上述结构,不仅与背景技术中所述的现有技术一样,当就座在前排座椅1或后排座椅上的驾乘者所造成的载荷f1、载荷f2作用于前部钩件4的主体部41、后部钩件5的主体部51上时,前部钩件4与后部钩件5之间的勾挂不会脱离;而且,与上述现有技术相比,能够更容易地通过手工操作使前部钩件4与后部钩件5相互勾挂、或解除前部钩件4与后部钩件5之间的勾挂。

31.本实用新型不局限于上述实施方式中记载的内容,可实施各种应用和变更。

32.例如,上述实施方式中,列举了在前部钩件4上形成有可变形部43、在后部钩件5上形成有可变形部53的例子,但本实用新型不局限于此。本实用新型也包含仅在前部钩件4上形成有可变形部43、或仅在后部钩件5上形成有可变形部53的结构。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1