一种半挂车悬挂系统的制作方法

1.本实用新型涉及半挂车技术领域,具体为一种半挂车悬挂系统x。

背景技术:

2.半挂车是车轴置于车辆重心(当车辆均匀受载时)后面,并且装有可将水平和垂直力传递到牵引车的联结装置的挂车,半挂车一般是三轴半挂车,其种类分为十一米仓栏半挂车,十三米仓栏,低平板半挂车等好多种类,是通过牵引销与半挂车头相连接的一种重型的运输交通工具,与“单体式”汽车相比,半挂车更能够提高公路运输的综合经济效益,运输效率可提高30-50%,成本降低30-40%,油耗下降20-30%,更重要的是,半挂车的使用,还能对我国物流的组织形式起到一定程度的促进作用,半挂车是主要运输体积大,且不易拆分的大件货物,比如挖掘机等等,栅栏式比较适合拉鲜活类的货物,比如蔬菜,水果等等.厢式比较适合拉散货及防湿较贵重货物。

3.现有的技术存在以下技术问题:

4.1、现有的半挂车悬挂系统,大多为市面上常见的几种,但是现有的半挂车悬挂系统在震动的过程中存在受力点不同,从而使弹簧钢板变相,严重会导致断裂的问题。

5.2、现有的半挂车悬挂系统,在震动的过程中,由于弹簧钢板与大梁之间为悬空状态,在震动的过程中弹簧钢板向上收缩,存在着受力不均匀的现象,受力不能稳定的缓冲。

技术实现要素:

6.(一)解决的技术问题

7.针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种半挂车悬挂系统,具备使弹簧钢板稳定受力以及受力均匀等优点,解决了现有的技术中受力点不同以及受力不均匀的问题。

8.(二)技术方案

9.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种半挂车悬挂系统,包括前连接支架和连接板,所述前连接支架的一侧活动连接有连接板;

10.所述前连接支架的两侧开设有连接孔,所述连接孔的内侧卡接有第一拉动杆,所述第一拉动杆的一端卡接有卡接组件,所述卡接组件的两侧开设有第二连接孔,所述卡接组件的一侧固定连接有固定杆,所述固定杆的顶端活动套接有上压制板,所述固定杆的顶端固定连接有固定螺丝,所述固定杆的中部固定连接有下压制板,所述下压制板的底端开设有方形端口,所述方形端口的底部固定连接有下防脱落板,所述下压制板的两端固定连接有固定绑带,所述固定绑带的内侧固定连接有弹簧钢板,所述弹簧钢板的一端固定连接有平衡大梁,所述平衡大梁的中部卡接有中连接支架,所述平衡大梁的两侧固定连接有卡接圈;

11.所述连接板的一侧固定连接有套接杆,所述套接杆的侧部活动套接有张力弹簧,所述套接杆的一端固定连接有套接片,所述连接板的一侧的两端固定连接有伸缩板,所述伸缩板的两侧的两端固定连接有滑动块,所述滑动块的侧部滑动连接有滑动板,所述滑动

板的两侧的两端开设有滑动槽,所述滑动板的一侧固定连接有大梁固定板,所述大梁固定板的一侧固定连接有套接组件,所述套接组件的内侧开设有套接孔。

12.优选的,所述弹簧钢板的一端固定连接在前连接支架的内侧,所述弹簧钢板的另一端固定连接在平衡大梁的一端的内侧。

13.优选的,所述平衡大梁的两侧的中间相对应位置均固定连接有卡接圈,所述卡接圈的侧部卡接在中连接支架的两侧的中间位置,且卡接后可转动。

14.优选的,所述固定绑带的内侧的顶部活动套接在连接板的顶部的两端,所述固定绑带的内侧的底部活动套接在下压制板的底部的两端。

15.优选的,所述上压制板的底部压制在弹簧钢板的顶部,所述下压制板的顶部压制在弹簧钢板的底部,且上压制板和下压制板的侧部均通过固定杆的侧部,且固定杆的顶端固定连接的固定螺丝的底部贴合在上压制板的顶部。

16.优选的,所述前连接支架和中连接支架的顶部均固定连接在半挂车大梁的底部,所述前连接支架的顶部固定连接在半挂车大梁底部的两端,所述中连接支架的顶部固定连接在半挂车大梁底部的中间位置。

17.与现有技术相比,本实用新型提供了一种半挂车悬挂系统,具备以下有益效果:

18.1、该半挂车悬挂系统,通过在弹簧钢板的顶部固定连接有连接板,连接板两端固定连接的伸缩板两侧的两端固定连接的滑动块滑动连接在滑动板两侧的两端开设的滑动槽的内侧,从而防止弹簧钢板收缩时向两侧偏移,并且通过将连接块一侧固定连接的套接杆活动套接在套接孔的内侧,从而有效的使在反复的震动的过程中,受力点准确,防止受力点不同导致弹簧钢板断裂。

19.2、该半挂车悬挂系统,通过连接板一侧固定连接的套接杆的侧部活动套接在大梁固定板一侧固定连接的套接组件内侧开设的套接孔的内侧,并且在套接杆的侧部活动套接有张力弹簧,在震动的过程中套接片抵压在套接孔的内侧,从而使张力弹簧进行收缩,从而产生缓冲的作用。

附图说明

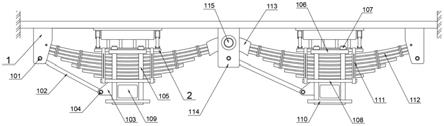

20.图1为本实用新型整体外部结构示意图;

21.图2为本实用新型连接板和大梁固定板拆分结构示意图;

22.图3为本实用新型连接板和大梁固定板合并结构示意图;

23.图4为本实用新型图2中a处结构示意图;

24.图5为本实用新型图3中b处结构示意图。

25.其中:1、前连接支架;101、连接孔;102、第一拉动杆;103、卡接组件;104、第二连接孔;105、固定杆;106、上压制板;107、固定螺丝;108、下压制板;109、方形端口;110、下防脱落板;111、固定绑带;112、弹簧钢板;113、平衡大梁;114、中连接支架;115、卡接圈;2、连接板;201、套接杆;202、张力弹簧;203、套接片;204、伸缩板;205、滑动块;206、滑动板;207、滑动槽;208、大梁固定板;209、套接组件;210、套接孔。

具体实施方式

26.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

27.请参阅图1-5,一种半挂车悬挂系统,包括前连接支架1和连接板2,前连接支架1的一侧活动连接有连接板2;

28.前连接支架1的两侧开设有连接孔101,连接孔101的内侧卡接有第一拉动杆102,第一拉动杆102的一端卡接有卡接组件103,卡接组件103的两侧开设有第二连接孔104,卡接组件103的一侧固定连接有固定杆105,固定杆 105的顶端活动套接有上压制板106,固定杆105的顶端固定连接有固定螺丝 107,固定杆105的中部固定连接有下压制板108,下压制板108的底端开设有方形端口109,方形端口109的底部固定连接有下防脱落板110,下压制板 108的两端固定连接有固定绑带111,固定绑带111的内侧固定连接有弹簧钢板112,弹簧钢板112的一端固定连接有平衡大梁113,平衡大梁113的中部卡接有中连接支架114,平衡大梁113的两侧固定连接有卡接圈115,弹簧钢板112的一端固定连接在前连接支架1的内侧,弹簧钢板112的另一端固定连接在平衡大梁113的一端的内侧,从而实现弹簧钢板112达到连接状态,平衡大梁113的两侧的中间相对应位置均固定连接有卡接圈115,卡接圈115 的侧部卡接在中连接支架114的两侧的中间位置,且卡接后可转动,在震动的过程中弹簧钢板112向上收缩,从而使平衡大梁113进行小幅度转动,固定绑带111的内侧的顶部活动套接在连接板2的顶部的两端,固定绑带111 的内侧的底部活动套接在下压制板108的底部的两端,从而起到固定的效果,上压制板106的底部压制在弹簧钢板112的顶部,下压制板108的顶部压制在弹簧钢板112的底部,且上压制板106和下压制板108的侧部均通过固定杆105的侧部,且固定杆105的顶端固定连接的固定螺丝107的底部贴合在上压制板106的顶部,从而防止弹簧钢板112在频繁震动后产生脱落,前连接支架1和中连接支架114的顶部均固定连接在半挂车大梁的底部,前连接支架1的顶部固定连接在半挂车大梁底部的两端,中连接支架114的顶部固定连接在半挂车大梁底部的中间位置,从而使前连接支架1和中连接支架114 有序固定连接在半挂车大梁的底部,且两端的前连接支架1与中连接支架114 之间的间距相等;

29.连接板2的一侧固定连接有套接杆201,套接杆201的侧部活动套接有张力弹簧202,套接杆201的一端固定连接有套接片203,连接板2的一侧的两端固定连接有伸缩板204,伸缩板204的两侧的两端固定连接有滑动块205,滑动块205的侧部滑动连接有滑动板206,滑动板206的两侧的两端开设有滑动槽207,滑动板206的一侧固定连接有大梁固定板208,大梁固定板208的一侧固定连接有套接组件209,套接组件209的内侧开设有套接孔210。

30.在使用时,首先通过将前连接支架1的顶部固定连接在半挂车大梁底部的两端,再通过将中连接支架114的顶部固定连接在半挂车大梁底部的中间位置,通过将弹簧钢板112的一端固定连接在前连接支架1的内侧,而弹簧钢板112的另一端固定连接在中连接支架114的内侧卡接的平衡大梁113的一端,再通过将上压制板106的底部放置在弹簧钢板112顶部的中间位置,而下压制板108的顶部贴合在弹簧钢板112底部的中间位置,固定杆105的侧部固定连接在上压制板106和下压制板108侧部的相对应位置,并且在固定杆105的顶端固定连接有固定螺丝107,再通过将固定绑带111内侧的顶部固定连接在连接板2的顶部,固定

绑带111的内侧的底部固定连接在下压制板108底部的两端,再通过将连接板2的一侧的两端固定连接的伸缩板204 两侧的两端固定连接的滑动块205滑动连接在大梁固定板208两端固定连接的滑动板206两侧的两端开设的滑动槽207的内侧,并且使连接板2一侧固定连接的套接杆201的侧部活动套接在套接组件209内部开设的套接孔210 的内侧即可。

31.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1