机动二轮车用轮胎的制作方法

1.本发明涉及机动二轮车用轮胎。

背景技术:

2.在下述专利文献1中,记载了在胎面部配置有胎体层、带束层以及带束加强层的机动二轮车用轮胎。在上述机动二轮车用轮胎中,规定了形成上述胎体层的帘线、形成上述带束层的帘线以及形成上述带束加强层的有机纤维帘线的各帘线角度。由此,上述专利文献1的机动二轮车用轮胎在转弯时的操纵稳定性能优异。

3.专利文献1:日本特许第5179803号公报

4.近年来,期望进一步提高转弯时的操纵稳定性能、特别是时速70km以上的高速转弯时的操纵稳定性能。

技术实现要素:

5.本发明是鉴于以上那样的实际情况而提出的,其主要目的在于,提供能够提高转弯时的操纵稳定性能、特别是高速转弯时的操纵稳定性能的机动二轮车用轮胎。

6.本发明是机动二轮车用轮胎,其包含:胎面部;一对胎侧部;一对胎圈部;环状的胎体,其在所述一对胎圈部之间延伸;以及带束层和冠带层,该带束层和该冠带层配置在所述胎体的轮胎半径方向外侧且所述胎面部的内部,所述胎体包含多个胎体帘线,所述冠带层是无接缝冠带帘布层,该无接缝冠带帘布层包含相对于轮胎周向以5

°

以下的角度呈螺旋状配置的冠带帘线,所述带束层包含朝与所述胎体帘线交叉的方向配置的多个带束帘线,所述带束帘线在胎面胎冠区域与所述胎体帘线以交叉角θc交叉,并且在胎面胎肩区域与所述胎体帘线以交叉角θs交叉,所述交叉角θc比所述交叉角θs大。

7.在本发明的机动二轮车用轮胎中,优选所述冠带层配置在比所述带束层靠轮胎半径方向的内侧的位置。

8.在本发明的机动二轮车用轮胎中,优选所述冠带层的轮胎轴向的宽度为所述带束层的轮胎轴向的宽度的0.5倍~0.9倍。

9.在本发明的机动二轮车用轮胎中,优选所述交叉角θc和所述交叉角θs为20度~65度的范围。

10.在本发明的机动二轮车用轮胎中,优选所述带束帘线相对于轮胎周向的角度为85度以上。

11.在本发明的机动二轮车用轮胎中,优选所述带束层的轮胎轴向的外端位于距离轮胎赤道相当于胎面展开一半宽度的70%~100%的位置。

12.在本发明的机动二轮车用轮胎中,优选所述胎体帘线相对于轮胎周向的角度为25度~70度。

13.在本发明的机动二轮车用轮胎中,优选所述胎面胎肩区域从胎面端向轮胎轴向的内侧具有胎面展开一半宽度的30%以上的宽度。

14.本发明的机动二轮车用轮胎通过采用上述结构,能够发挥优异的高速转弯时的操纵稳定性能。

附图说明

15.图1是示出本发明的机动二轮车用轮胎的一个实施方式的剖面图。

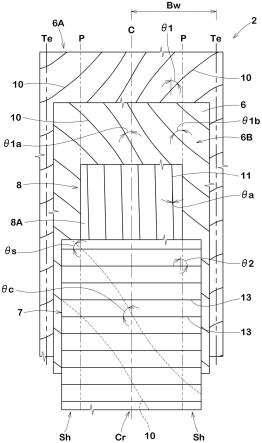

16.图2是图1的胎面部的内部的展开图。

17.标号说明

18.1:机动二轮车用轮胎;6:胎体;7:带束层;8:冠带层;8a:无接缝冠带帘布层;10:胎体帘线;13:带束帘线;cr:胎面胎冠区域;sh:胎面胎肩区域。

具体实施方式

19.以下,基于附图对本发明的一个实施方式进行说明。

20.图1是本实施方式的机动二轮车用轮胎1(以下,有时简称为“轮胎”)的正规状态的包含轮胎旋转轴线(省略图示)的轮胎子午线剖面图。本实施方式的轮胎1例如适合用于干燥沥青路面等的公路行驶。但是,本发明的轮胎1并不限定于这样的方式。

21.上述“正规状态”是指轮胎1被组装于正规轮辋(未图示)且填充了正规内压的无负载的状态。在没有特别说明的情况下,轮胎的各部的尺寸等是在正规状态下测定的值。

[0022]“正规轮辋”是指在包括轮胎1所依据的规格在内的规格体系中按照每个轮胎确定该规格的轮辋,例如如果是jatma,则为标准轮辋,如果是tra,则为“design rim”,如果是etrto,则为“measuring rim”。

[0023]“正规内压”是指在包括轮胎1所依据的规格在内的规格体系中按照每个轮胎确定各规格的空气压,如果是jatma,则为最高空气压,如果是tra,则为表“tire load limits at various cold inflation pressures”记载的最大值,如果是etrto,则为“inflation pressure”。

[0024]

如图1所示,本实施方式的轮胎1包含胎面部2、一对胎侧部3以及一对胎圈部4。轮胎1例如在轮胎子午线截面中使胎面部2的外表面2a弯曲成向轮胎半径方向外侧凸出的圆弧状。

[0025]

在本实施方式中,胎面部2包含:胎面胎冠区域cr,其包含轮胎赤道c;以及胎面胎肩区域sh,其配置于胎面胎冠区域cr的两侧。胎面胎冠区域cr例如以轮胎赤道c为中心向轮胎轴向的两侧延伸。胎面胎肩区域sh从胎面端te向轮胎轴向的内侧具有胎面展开一半宽度bw的30%以上的宽度ws。胎面胎肩区域sh的宽度ws例如为从胎面端te向轮胎轴向的内侧的胎面展开一半宽度bw的40%以下。“胎面展开一半宽度bw”是指将胎面部2平面展开时的胎面端te、te之间的轮胎轴向的长度的0.5倍的长度。

[0026]

一对胎侧部3与胎面部2的轮胎轴向的两端相连并向轮胎半径方向的内侧延伸。一对胎圈部4分别例如与各胎侧部3相连并向轮胎半径方向的内侧延伸。在各胎圈部4埋设有胎圈芯5。

[0027]

本实施方式的轮胎1包含:环状的胎体6,其在一对胎圈部4之间延伸;以及带束层7和冠带层8,它们配置在胎体6的轮胎半径方向外侧且胎面部2的内部。

[0028]

图2是胎面部2的内部的展开图。如图2所示,胎体6包含多个胎体帘线10。另外,冠

带层8是包含相对于轮胎周向以5

°

以下的角度θa呈螺旋状配置的冠带帘线11的无接缝冠带帘布层8a。这样的冠带层8抑制轮胎外径的生长,提高直行行驶时的高速稳定性能。带束层7包含朝与胎体帘线10交叉的方向配置的多个带束帘线13。

[0029]

另外,带束帘线13在胎面胎冠区域cr与胎体帘线10以交叉角θc交叉,并且在胎面胎肩区域sh与胎体帘线10以交叉角θs交叉。交叉角θc比上述交叉角θs大。由此,在胎面胎肩区域sh中,剪切刚性提高,发挥较大的箍效应,因此能够承受较大的离心力。因此,本实施方式的轮胎1发挥优异的高速转弯时的操纵稳定性能。另外,在胎面胎冠区域cr中,成为相对较大的交叉角θc,因此剪切刚性不会变得过高,能够维持乘坐舒适性能及直行行驶时的高速稳定性能。

[0030]

交叉角θc及交叉角θs优选为20度~65度的范围。由于交叉角θc及交叉角θs为65度以下,所以能够得到箍效应,因此能够确保直行行驶、转弯行驶中的稳定性能。当交叉角θc及交叉角θs小于20度时,不会发挥箍效应。根据这样的观点,交叉角θc和交叉角θs更优选为25度以上,进一步优选为30度以上,更优选为60度以下,进一步优选为55度以下。

[0031]

交叉角θc与交叉角θs之差(θc-θs)优选为3度~20度。由于差(θc-θs)为3度以上,所以能够提高直行行驶时和转弯行驶时各自的稳定性能。由于差(θc-θs)为20度以下,所以胎面胎冠区域cr与胎面胎肩区域sh的剪切刚性之差变小,从直行行驶向转弯行驶的方向盘操作及从转弯行驶向直行行驶的方向盘操作变得顺畅,稳定性能提高。因此,差(θc-θs)更优选为5度以上,更优选为15度以下。

[0032]

在本实施方式中,交叉角θc是轮胎赤道c上的角度。另外,交叉角θs是从胎面端te向轮胎轴向的内侧的胎面展开一半宽度bw的30%的位置p。此外,在胎体6或带束层7由多个帘布层构成的情况下,交叉角θc、θs由配置于轮胎半径方向最外侧的胎体6的帘布层的帘线和配置于轮胎半径方向的最内侧的带束层7的帘布层的帘线决定。

[0033]

胎体6例如形成为包含至少1张由贴胶橡胶包覆胎体帘线10而成的胎体帘布层。在本实施方式中,胎体6由在轮胎半径方向的内外重叠的2张胎体帘布层6a、6b形成。各胎体帘布层6a、6b例如以跨越在两胎圈芯5、5(图1所示)之间的方式延伸。

[0034]

在本实施方式中,内侧的胎体帘布层6a和外侧的胎体帘布层6b以胎体帘线10在轮胎半径方向的内外交叉的方式配置。各胎体帘线10例如由有机纤维帘线构成。

[0035]

本实施方式的胎体帘线10相对于轮胎周向的角度θ1从轮胎赤道c朝向两侧的胎面端te侧增大。这样的胎体帘线10在胎面端te侧提高轮胎轴向的刚性,并且在轮胎赤道c侧提高轮胎周向的刚性。胎体帘线10的角度θ1例如从轮胎赤道c朝向两侧的胎面端te侧逐渐增加。

[0036]

胎体帘线10相对于轮胎周向的角度θ1a例如优选为25度~70度。由于角度θ1a为25度以上且70度以下,因此在两胎体帘布层6a、6b中也能够发挥有效的箍效应。因此,角度θ1a更优选为30度以上,更优选为65度以下。角度θ1a是胎面胎冠区域cr、更详细而言是轮胎赤道c上的角度。

[0037]

另外,胎面胎肩区域sh、更详细而言是位置p处的胎体帘线10相对于轮胎周向的角度θ1b优选为35度以上,进一步优选为40度以上,优选为80度以下,进一步优选为75度以下。由此,有效地发挥上述作用。

[0038]

如图1所示,冠带层8的轮胎轴向的外端8e例如位于比带束层7的轮胎轴向的外端

7e靠轮胎轴向的内侧的位置。另外,本实施方式的冠带层8配置于比带束层7靠轮胎半径方向的内侧的位置。换言之,冠带层8在本实施方式中被夹在胎体6与带束层7之间。由此,在使外倾角变化时,能够利用带束层7吸收冠带层8的轮胎轴向的外端8e接地时的传递给车辆的方向盘的冲击。由此,进一步提高高速转弯时的操纵稳定性能。

[0039]

冠带层8的轮胎轴向的宽度wb优选为带束层7的轮胎轴向的宽度wa的0.5倍~0.9倍。由于冠带层8的宽度wb为带束层7的宽度wa的0.5倍以上,因此提高了直行行驶时的高速稳定性能。由于冠带层8的宽度wb为带束层7的宽度wa的0.9倍以下,所以提高了高速转弯时的操纵稳定性能。

[0040]

为了有效地发挥上述作用,带束层7的轮胎轴向的外端7e优选位于沿着胎面部2的外表面2a距离轮胎赤道c相当于胎面展开一半宽度bw的70%~100%的位置。

[0041]

如图2所示,带束层7的带束帘线13在本实施方式中呈直线状延伸。带束帘线13相对于轮胎周向的角度θ2例如也可以从轮胎赤道c朝向胎面端te侧逐渐增加。带束帘线13相对于轮胎周向的角度θ2优选为85度以上。由此,能够增大轮胎1的轮胎轴向的刚性。带束帘线13的角度θ2更优选为88度以上,进一步优选为90度。

[0042]

以上,详细说明了本发明的一个实施方式的机动二轮车用轮胎,但本发明并不限定于上述具体的实施方式,可变更为各种方式来实施。

[0043]

[实施例]

[0044]

试制了具有图1的基本构造的机动二轮车用轮胎。并且,测试了各测试轮胎的高速转弯时的操纵稳定性能、低速行驶时(小于时速70km)的操纵稳定性能以及直行行驶时的高速稳定性能。各测试轮胎的共同规格、测试方法如下。

[0045]

《高速转弯时的操纵稳定性能、低速行驶时的操纵稳定性能以及直行行驶时的高速稳定性能》

[0046]

测试驾驶员使安装有测试轮胎的测试车辆在干燥沥青路面的测试路线上行驶。行驶后,测试驾驶员通过感官对各测试项目进行评价。评价是以10分为满分的10分法进行的。其结果是数值越大,表示各测试项目越优异。另外,表1的“7e的位置”是指带束层的轮胎轴向的外端与轮胎赤道之间的胎面展开长度/胎面展开一半宽度。

[0047]

前轮用轮胎(尺寸、轮辋、内压):110/70-13m/c、13

×

3.00mt、200kpa

[0048]

后轮用轮胎(尺寸、轮辋、内压):130/70-13m/c、13

×

3.50mt、220kpa

[0049]

测试车辆:排气量1000cc的机动二轮车

[0050]

测试结果如表1所示。

[0051]

[表1]

[0052][0053]

测试的结果能够确认,实施例的轮胎可发挥优异的高速转弯时的操纵稳定性能。除此之外,还确认了实施例的轮胎在低速行驶时的操纵稳定性能及直行行驶时的高速稳定性能也得到提高。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1