一种交通载具及交通载具的内部器件的制作方法

1.本发明涉及交通载具技术领域,具体涉及一种交通载具及交通载具的内部器件。

背景技术:

2.随着社会的不断发展和进步,人们生活水平的不断提高,人们对于交通载具的要求也不断提高,尤其是多媒体设备的需求。

技术实现要素:

3.本发明的目的是提供一种交通载具及交通载具的内部器件,其中,该内部器件集成有显示装置,并且该显示装置可以在进出内部器件的状态之间进行切换,既可以满足乘客对于显示装置的使用需求,又可以减少显示装置对于乘客在交通载具内移动的干涉。

4.为解决上述技术问题,本发明提供一种交通载具的内部器件,包括器件本体、显示装置和第一驱动装置,所述器件本体设有第一收纳空间,所述第一驱动装置与所述显示装置传动连接,用于驱使所述显示装置进出所述第一收纳空间。

5.采用这种方案,显示装置可以集成在交通载具的内部器件中,能够提高内部器件的集成度;并且,还配置有第一驱动装置,可以对显示装置进行驱动,以便控制显示装置在收纳于内部器件的第一状态和移动至内部器件外的第二状态之间进行切换。

6.当显示装置处于第一状态时,显示装置可以隐藏起来,不易对乘客在车辆内部的移动造成干涉,也可以避免对于显示装置造成损坏;事实上,在车辆检修维护时,也可以先将显示装置收纳于内部器件中,以避免检修人员或者检修工具等对于显示装置造成损坏。当显示装置处于第二状态时,则可以方便乘客观看,以便满足乘客对于多媒体设备的使用需求。

7.可选地,所述器件本体设置有第一滑轨,所述显示装置可滑动地装配于所述第一滑轨。

8.可选地,还包括第一感应元件和控制器,所述第一感应元件用于检测所述交通载具的运行状态,所述运行状态包括停止状态和即将停止状态;所述控制器与所述第一驱动装置、所述第一感应元件均信号连接,在所述运行状态为所述停止状态或者所述即将停止状态下,所述控制器能够通过所述第一驱动装置驱使所述显示装置进入所述第一收纳空间。

9.可选地,还包括手动开关,所述手动开关与所述第一驱动装置信号连接。

10.可选地,所述器件本体包括开合门,用于封堵或者打开所述第一收纳空间。

11.可选地,还包括第二驱动装置,所述第二驱动装置与所述开合门传动连接,用于驱使所述开合门进行动作。

12.可选地,还包括控制器和第二感应元件,所述第二感应元件用于检测所述显示装置的运行方向和运行位置;所述控制器与所述第二驱动装置、所述第二感应元件均信号连接,在所述显示装置的运行方向为出所述第一收纳空间、且所述显示装置与所述开合门的

距离达到设定距离时,所述控制器能够通过所述第二驱动装置驱使所述开合门打开。

13.可选地,所述开合门为推拉门,所述器件本体设置有第二滑轨,所述开合门可滑动地装配于所述第二滑轨。

14.可选地,所述内部器件设置有检修口和覆盖该检修口的能够开合的检修门,所述检修口与所述第一收纳空间相连通。

15.可选地,所述内部器件为行李架,所述行李架还包括第二收纳空间,所述第二收纳空间与所述第一收纳空间相隔离。

16.可选地,所述显示装置具有多个显示屏。

17.本发明还提供一种交通载具,包括内部器件,所述内部器件为上述各实施方式所涉及的交通载具的内部器件。

18.由于上述的内部器件已经具备如上的技术效果,那么,具有该内部区间的交通载具亦当具备相类似的技术效果,故在此不做赘述。

附图说明

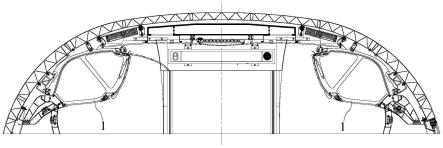

19.图1为行李架在轨道车辆内的安装结构图;

20.图2为行李架内第一收纳空间和第二收纳空间的结构示意图;

21.图3为第一驱动装置、显示装置在第一收纳空间内的安装结构图;

22.图4为内部器件设置有第一收纳空间部分的结构示意图;

23.图5为第一驱动装置、显示装置、控制器在第一收纳空间内的安装结构图。

24.图1-图5的附图标记说明如下:

25.1行李架、11第一收纳空间、12第二收纳空间、13检修门;

26.2显示装置;

27.3第一驱动装置;

28.4控制器。

具体实施方式

29.为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细说明。

30.本文中所述“第一”、“第二”等词,仅是为了便于描述结构和/或功能相同或者相类似的两个以上的结构或者部件,并不表示对于顺序和/或重要性的某种特殊限定。

31.本文中所述“若干”是指数量不确定的多个,通常为两个以上;且当采用“若干”表示某几个部件的数量时,并不表示这些部件在数量上的相互关系。

32.如背景技术部分所述,随着人们生活水平的不断提高,人们对于交通载具的要求也在不断提高,尤其是表现在对于多媒体设备的需求上。为此,现有的交通载具(如长途客车、公交车、轨道车辆等)中普遍配置有吊顶电视,在交通载具运行过程中,吊顶电视可以播放电影、电视剧、综艺等节目,以满足乘客的观影需求,同时,吊顶电视也可以播放车辆信息(如车速)、车辆途经地信息(到站信息、天气、温度等)等信息,以便乘客能够实时地掌控行程。

33.但是,这些吊顶电视的设置会占用车厢空间,对于乘客在车厢内部的移动造成干

扰,尤其是在上下车时。乘客在进出吊顶电视附近的座位时,有可能会与吊顶电视发生碰撞,不仅可能会对吊顶电视造成损坏,还可能会对乘客造成伤害。

34.针对此,本发明实施例提供了一种技术方案,可以将显示装置集成在交通载具的内部器件中,并配置有第一驱动装置,可以对显示装置进行驱动,以便控制显示装置在收纳于内部器件的第一状态和移动至内部器件外的第二状态之间进行切换。

35.当显示装置处于第一状态时,显示装置可以隐藏起来,不易对乘客在车辆内部的移动造成干涉,也可以避免对于显示装置造成损坏;事实上,在车辆检修维护时,也可以先将显示装置收纳于内部器件中,以避免检修人员或者检修工具等对于显示装置造成损坏。当显示装置处于第二状态时,则可以方便乘客观看,以便满足乘客对于多媒体设备的使用需求。

36.这里,本发明实施例并不限定上述内部器件的种类和结构,这具体与交通载具的类型等存在关联,在实际应用中,本领域技术人员可以根据实际需要进行调节,只要能够满足使用的要求即可。例如,在该交通载具为轨道车辆时,上述内部器件可以为座椅、行李架、端墙、侧墙、顶墙等;在该交通载具为公共汽车、长途客车等公路车辆时,上述内部器件可以为座椅、行李架等。

37.具体到本发明实施例中,是以交通载具为轨道车辆、内部器件为行李架作为示例进行说明。详细地,请参考图1-图5,图1为行李架在轨道车辆内的安装结构图,图2为行李架内第一收纳空间和第二收纳空间的结构示意图,图3为第一驱动装置、显示装置在第一收纳空间内的安装结构图,图4为内部器件设置有第一收纳空间部分的结构示意图,图5为第一驱动装置、显示装置、控制器在第一收纳空间内的安装结构图。

38.轨道车辆包括若干节的车厢,如图1-图3所示,各车厢内部均设置有若干的行李架1,行李架1包括行李架本体(器件本体)、显示装置2和第一驱动装置3,行李架本体还设有第一收纳空间11,第一驱动装置3与显示装置2传动连接,用于驱使显示装置2进出第一收纳空间11。行李架1的具体结构在此不作限定。

39.如此设置,在第一驱动装置3的作用下,显示装置2可以在收纳于第一收纳空间11的第一状态和移动至行李架1外的第二状态之间进行切换。在第一状态下,显示装置2隐藏在行李架中,不侵占车厢的内部空间,可以减少乘客、检修人员等进出轨道车辆的人员与显示装置2之间发生碰撞的可能性。在第二状态下,显示装置2可以位于行李架1的外侧,乘客可以通过显示装置2获取自己需要的信息,或者,乘客可以通过显示装置2进行观影。

40.可以知晓,行李架与座椅等形式的内部器件不同,其还承担着收纳行李的功能。基于此,行李架本体还包括第二收纳空间12,如图2所示,第二收纳空间12用于收纳行李,且第二收纳空间12与第一收纳空间11处于相隔离的状态,这样,可以避免行李对于显示装置2造成损坏,也可以避免行李对于显示装置2的位移造成干涉。第一收纳空间11和第二收纳空间12的大小、比例在此不作限定,具体实践中,本领域技术人员可以根据实际需要进行配置。

41.显示装置2进出第一收纳空间11的方式可以包括平移和旋转。具体实践中,可以择其一进行使用;或者,也可以既包括平移,也包括旋转。根据显示装置2所需要位移形式的差异,第一驱动装置3、第一收纳空间11内的配套结构也会有所差异。

42.具体而言,如果显示装置2所需要的位移形式为旋转位移,第一驱动装置3可以包括电机、回转气缸等能够直接输出旋转驱动力的驱动元件;如果显示装置2所需要的位移形

式为平移,第一驱动装置3可以包括直线气缸、液压油缸等能够直接输出直线驱动力的驱动元件,当然,也可以采用前述能够输出旋转驱动力的驱动元件,此时,则需要搭配齿轮齿条机构、丝杠机构等位移转换机构,以将电机等直接输出的旋转驱动力转换为直线驱动力。在本发明实施例中,优选采用电机作为驱动元件的方案,电机的控制简单,响应速度快,可以更为快速和及时地控制显示装置2在两种状态下进行切换;并且,电机通电即可以运行,无需布置复杂的气路或者油路结构,整体的结构形式也可以相对简单。

43.除此之外,上述的第一驱动装置3还可以设置有齿轮/带轮/链轮等形式的传动机构,以便调整驱动元件和显示装置2之间的传动比,进而可以控制显示装置2进出第一收纳空间11的速度。

44.以显示装置2的位移形式为平移作为示例,行李架1内还可以设置有第一滑轨,显示装置2可滑动地装配于第一滑轨,以便导引显示装置2的位移方向。第一滑轨的具体结构、以及显示装置2和第一滑轨的配合结构等在此均不作限定,具体实践中,本领域技术人员可以根据实际需要进行设置,只要能够满足滑动导向的技术效果即可。

45.第一驱动装置3可以由工作人员手动进行控制,此时,可以在司机室(或者其他工作人员可以操作的环境中)布置手动开关。实际应用中,可以由工作人员根据车辆内部的人员情况控制显示装置2在第一状态和第二状态之间进行切换。

46.或者,上述第一驱动装置3的控制也可以为自动控制,此时,还可以配置有第一感应元件和控制器4,第一感应元件用于检测交通载具的运行状态,该运行状态包括停止状态、即将停止状态以及正常运行状态。这三个状态的判断可以是通过车速以及车辆的位置信息等进行确定,其中:停止状态为轨道车辆未运行的状态,对应车速为0;即将停止状态为轨道车辆即将抵达一个站点的状态,例如,和该站点之间的距离在设定行程内的一个状态(对应乘客准备下车),该设定行程的具体值在此不做限定;正常运行状态表示轨道车辆在运行中,即车速不为0,且非即将停止状态的一个状态。

47.控制器4与第一驱动装置3、第一感应元件均可以信号连接。在运行状态为停止状态或者即将停止状态下,控制器4可以向第一驱动装置3发送信号,以通过第一驱动装置3驱使显示装置2进入第一收纳空间11,从而可以降低显示装置2对于乘客上下车的影响。在运行状态为正常运行状态下,控制器4也可以向第一驱动装置3发送信号,以通过第一驱动装置3驱使显示装置2从第一收纳空间11中伸出,以满足乘客对于显示装置2的使用需求。

48.在一些可选的实施方式中,行李架本体(器件本体)还可以设置有开合门(图中未示出),用于封堵或者打开第一收纳空间11。采用这种结构,在第一状态下,开合门可以对第一收纳空间11进行封堵,以减少乘客等非工作人员对于显示装置2进行接触的可能性;同时,也可以隔离第一收纳空间11与外部环境,有利于保证第一收纳空间11的清洁性。

49.开合门的启闭可以是由人工进行操作。或者,也可以配置有第二驱动装置(图中未示出),第二驱动装置可以与开合门进行传动连接,用于驱使开合门进行动作,进而可以提高设备的自动化程度。第二驱动装置的结构形式与前述的第一驱动装置相类似,在此不做重复性的说明。

50.第二驱动装置也可以是由前述的手动开关进行控制,即可以由工作人员进行控制。或者,第二驱动装置也可以为自动控制,此时,还可以包括控制器4和第二感应元件,第二感应元件用于检测显示装置2的运行方向和运行位置。

51.控制器4与第二驱动装置、第二感应元件均可以信号连接。在显示装置2的运行方向为出第一收纳空间11、且显示装置2与开合门的距离达到设定距离时,控制器4能够通过第二驱动装置驱使开合门打开,以避免开合门对于显示装置2出第一收纳空间11造成干涉。在显示装置2的运行方向为进第一收纳空间11、且显示装置2与门口(开合门的封堵区域)的距离达到设定距离时,控制器4能够通过第二驱动装置驱使开合门关闭,以隔离第一容纳空间和外部环境。

52.这里,本发明实施例并不限定第一感应元件和第二感应元件的具体结构,只要能够实现相应的效果即可。例如,第一感应元件可以包括车速传感器、位置传感器等;第二感应元件则可以为行程开关、红外/超声/电磁等形式的测距传感器等。

53.开合门的位移形式同样可以包括旋转和平移。在本发明实施例中,以平移为例,该开合门可以为推拉门,此时,行李架本体可以设置有第二滑轨,开合门能够可滑动地装配于第二滑轨。第二滑轨的具体结构、以及开合门和第二滑轨的配合结构等在此均不作限定,具体实践中,本领域技术人员可以根据实际需要进行设置,只要能够满足滑动导向的技术效果即可。

54.在一些可选的实施方式中,如图4所示,行李架本体还可以设置有检修口和覆盖该检修口的能够开合的检修门13,检修口可以与第一收纳空间11相连通。当需要对第一收纳空间11内的各部件进行检修时,可以打开该检修门13,以便对相应部件进行检修;当不需要检修时,则可以通过该检修门13对检修口进行封堵。

55.检修门13可以为旋转门,此时,检修门13铰接装配于行李架本体,在检修口打开的状态下,检修门13和行李架本体之间仍然存在连接关系。或者,检修门13也可以是通过螺栓等形式的连接件装配于行李架本体,这种连接方式下,若检修口为打开状态,检修门13则要整体拆下。这两种实施方式在具体实践中均可以采用,在此不作限定。

56.需要指出的是,本发明实施例并不限定显示装置2的具体结构形式,其可以包括任何形式的具备显示功能的设备,常见的如传统的大块头电视机、当下流行的液晶电视机等,且在采用液晶电视机时,其可以具有多个显示屏,如双面屏显示设备等。

57.本发明还提供一种交通载具,包括内部器件,该内部器件具体可以为上述各实施方式所涉及的交通载具的内部器件。由于上述的交通载具的内部器件已经具备如上的技术效果,那么,具有该内部器件的交通载具亦当具备相类似的技术效果,故在此不做赘述。

58.上述交通载具的类型包括但不限于陆路交通工具(如轨道车辆、公共汽车、长途客车)、水路交通工具(各种形式的轮船)以及空中交通工具(飞机)。

59.以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1