兼顾双向折返、故障车停车功能的轨道交通越行车站的制作方法

1.本实用新型属于城市轨道交通技术领域,特别涉及一种兼顾双向折返、故障车停车功能的轨道交通越行车站。

背景技术:

2.随着城市的不断发展和扩大,都市圈同城化发展显得越来越重要。各都市圈正在加快构筑轨道交通体系,打造都市圈“一日生活圈”“一小时通勤圈”。城际铁路作为连接都市圈各个城市的重要桥梁,往往会出现跨省或跨市的情况,省与省或市与市之间通常会要求城际铁路既能贯通运营,又能独立运营,这就要求两者衔接处的车站即能满足贯通运营要求,同时要具备双向折返的条件,因此研究一种兼顾双向折返、故障车停车功能的轨道交通越行车站具有广泛的应用价值。

技术实现要素:

3.为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种兼顾双向折返、故障车停车功能的轨道交通越行车站,该车站布置形式具备双向站后折返、故障车停车和快车越行等功能,可实现两省或者两市之间线路既能贯通运营又能独立运营,运营组织灵活,具有广泛的实用价值。

4.为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

5.本实用新型提供了一种兼顾双向折返、故障车停车功能的轨道交通越行车站,包括上行正线、下行正线、上行站台、下行站台、上行越行线、下行越行线;其中,所述上行站台和下行站台平行且间隔设置,所述上行站台的两端与所述下行站台的两端齐平;所述上行站台外侧设置有上行正线,所述下行站台外侧设置有下行正线;所述上行站台、下行站台之间依次并行设置有所述上行越行线、下行越行线,所述上行越行线两端与所述上行正线连接,所述下行越行线两端与所述下行正线连接;所述上行越行线沿下行方向设置有第一折返线,沿上行方向设置有第二折返线;所述下行越行线沿下行方向设置有第三折返线,沿上行方向设置有第四折返线;所述第一折返线与所述第三折返线通过第一交叉渡线连接;所述第二折返线与所述第四折返线通过第二交叉渡线连接。

6.作为优选,所述上行越行线两端分别通过第一渡线、第二渡线与所述上行正线连接,所述下行越行线两端分别通过第三渡线、第四渡线与所述下行正线连接。

7.作为优选,所述第一渡线通过第一道岔与所述上行正线连接,通过第二道岔与所述上行越行线连接;所述第二渡线通过第三道岔与所述上行正线连接,通过第四道岔与所述上行越行线连接;所述第三渡线通过第五道岔与所述下行正线连接,通过第六道岔与所述下行越行线连接;所述第四渡线通过第七道岔与所述下行正线连接,通过第八道岔与所述下行越行线连接。

8.作为优选,所述第一交叉渡线通过第九道岔、第十道岔与所述第一折返线连接,通过第十一道岔、第十二道岔与所述第三折返线连接;所述第二交叉渡线通过第十三道岔、第

十四道岔与所述第二折返线连接,通过第十五道岔、第十六道岔与所述第四折返线连接。

9.作为优选,所述第一道岔、第二道岔、第三道岔、第四道岔、第五道岔、第六道岔、第七道岔、第八道岔的道岔前长均相等且道岔后长也均相等;所述第九道岔、第十道岔、第十一道岔、第十二道岔、第十三道岔、第十四道岔、第十五道岔、第十六道岔的道岔前长均相等且道岔后长也均相等。

10.作为优选,所述第二道岔与第十道岔之间的距离不小于所述第二道岔的道岔后长加所述第十道岔的道岔前长加6米之和;所述第四道岔与第十三道岔之间的距离不小于所述第四道岔的道岔后长加所述第十三道岔的道岔前长加6米之和;所述第六道岔与第十二道岔之间的距离不小于所述第六道岔的道岔后长加所述第十二道岔的道岔前长加6米之和;所述第八道岔与第十五道岔之间的距离不小于所述第八道岔的道岔后长加所述第十五道岔的道岔前长加6米之和。

11.作为优选,所述第一折返线、第二折返线、第三折返线、第四折返线端部均设置有车挡。

12.作为优选,所述车挡长度为15米或25米。

13.作为优选,所述第一折返线、第二折返线、第三折返线、第四折返线长度均不小于一列车长度加50米之和。

14.本实用新型具有如下有益效果:

15.本实用新型所提供的一种兼顾双向折返、故障车停车功能的轨道交通越行车站,可实现两省或者两市之间线路既能贯通运营又能独立运营,运营组织灵活,具有广泛的实用价值。

16.快车可通过正线通过,慢车可进入到越行线停车,互不干扰,车站具有越行功能。

17.下行折返列车经第四渡线进入下行越行线停车,乘客下车后,可进入所述第三折返线进行折返,然后经第一交叉渡线、第一折返线进入上行越行线停靠,乘客上车后,再经第二渡线进入上行正线,完成折返作业;上行折返列车经第一渡线进入上行越行线停车,乘客下车后,进入所述第二折返线进行折返,然后经第二交叉渡线、第四折返线进入下行越行线停靠,乘客上车后,再经第三渡线进入下行正线,完成折返作业。所述第一折返线和第四折返线可停放故障车。

18.下行折返列车经第四渡线进入下行越行线停车,乘客下车后,可通过第一交叉渡线进入所述第一折返线进行折返,然后进入上行越行线停靠,乘客上车后,再经第二渡线进入上行正线,完成折返作业;上行折返列车经第一渡线进入上行越行线停车,乘客下车后,可通过第二交叉渡线进入第四折返线进行折返,然后进入下行越行线停靠,乘客上车后,再经第三渡线进入下行正线,完成折返作业。所述第二折返线和第三折返线可停放故障车。

附图说明

19.为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型实施例的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

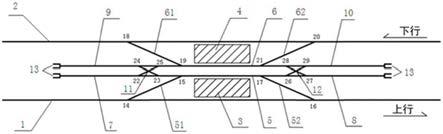

20.图1为本实用新型实施例兼顾双向折返、故障车停车功能的轨道交通越行车站结

构示意图。

21.附图标记说明:

22.1.上行正线;2.下行正线;3.上行站台;4.下行站台;5.上行越行线;6.下行越行线;7.第一折返线;8.第二折返线;9.第三折返线;10.第四折返线;11.第一交叉渡线;12.第二交叉渡线;51.第一渡线;52.第二渡线;61.第三渡线;62.第四渡线;13.车挡;14.第一道岔;15.第二道岔;16.第三道岔;17.第四道岔;18.第五道岔;19.第六道岔;20.第七道岔;21.第八道岔;22.第九道岔;23.第十道岔;24.第十一道岔;25.第十二道岔;26.第十三道岔;27.第十四道岔;28.第十五道岔;29.第十六道岔。

具体实施方式

23.为使本领域技术人员更好的理解本实用新型的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本实用新型作详细说明。

24.本实施例提供了一种兼顾双向折返、故障车停车功能的轨道交通越行车站,如图1所示,包括上行正线1、下行正线2、上行站台3、下行站台4、上行越行线5、下行越行线6;其中,所述上行站台3和下行站台4平行且间隔设置,所述上行站台3的两端与所述下行站台4的两端齐平;所述上行站台3外侧设置有上行正线1,所述下行站台4外侧设置有下行正线2;所述上行站台3、下行站台4之间依次并行设置有所述上行越行线5、下行越行线6,所述上行越行线5两端与所述上行正线1连接,所述下行越行线6两端与所述下行正线2连接;所述上行越行线5沿下行方向设置有第一折返线7,沿上行方向设置有第二折返线8;所述下行越行线6沿下行方向设置有第三折返线9,沿上行方向设置有第四折返线10;所述第一折返线7与所述第三折返线9通过第一交叉渡线11连接;所述第二折返线8与所述第四折返线10通过第二交叉渡线12连接。

25.所述上行越行线5两端分别通过第一渡线51、第二渡线52与所述上行正线1连接,所述下行越行线6两端分别通过第三渡线61、第四渡线62与所述下行正线2连接。

26.所述第一渡线51通过第一道岔14与所述上行正线1连接,通过第二道岔15与所述上行越行线5连接;所述第二渡线52通过第三道岔16与所述上行正线1连接,通过第四道岔17与所述上行越行线5连接;所述第三渡线61通过第五道岔18与所述下行正线2连接,通过第六道岔19与所述下行越行线6连接;所述第四渡线62通过第七道岔20与所述下行正线2连接,通过第八道岔21与所述下行越行线6连接。

27.所述第一交叉渡线11通过第九道岔22、第十道岔23与所述第一折返线7连接,通过第十一道岔24、第十二道岔26与所述第三折返线9连接;所述第二交叉渡线12通过第十三道岔26、第十四道岔27与所述第二折返线连接8,通过第十五道岔28、第十六道岔29与所述第四折返线10连接。

28.所述第一道岔14、第二道岔15、第三道岔16、第四道岔17、第五道岔18、第六道岔19、第七道岔20、第八道岔21的道岔前长均相等且道岔后长也均相等;所述第九道岔22、第十道岔23、第十一道岔24、第十二道岔25、第十三道岔26、第十四道岔27、第十五道岔28、第十六道岔29的道岔前长均相等且道岔后长也均相等。

29.所述第二道岔15与第十道岔23之间的距离不小于所述第二道岔15的道岔后长加所述第十道岔23的道岔前长加6米之和;所述第四道岔17与第十三道岔26之间的距离不小

于所述第四道岔17的道岔后长加所述第十三道岔26的道岔前长加6米之和;所述第六道岔19与第十二道岔25之间的距离不小于所述第六道岔19的道岔后长加所述第十二道岔25的道岔前长加6米之和;所述第八道岔21与第十五道岔28之间的距离不小于所述第八道岔21的道岔后长加所述第十五道岔28的道岔前长加6米之和。

30.所述第一折返线7、第二折返线8、第三折返线9、第四折返线10端部均设置有车挡13。所述车挡13长度可为15米或25米。

31.所述第一折返线7、第二折返线8、第三折返线9、第四折返线10长度均不小于一列车长度加50米之和。

32.快车可通过正线通过,慢车可进入到越行线停车,互不干扰,车站具有越行功能。

33.下行折返列车经第四渡线62进入下行越行线6停车,乘客下车后,可进入所述第三折返线9进行折返,然后经第一交叉渡线11、第一折返线7进入上行越行线5停靠,乘客上车后,再经第二渡线52进入上行正线1,完成折返作业;上行折返列车经第一渡线51进入上行越行线5停车,乘客下车后,进入所述第二折返线8进行折返,然后经第二交叉渡线12、第四折返线10进入下行越行线6停靠,乘客上车后,再经第三渡线61进入下行正线2,完成折返作业。所述第一折返线7和第四折返线10可停放故障车。

34.下行折返列车经第四渡线62进入下行越行线6停车,乘客下车后,可通过第一交叉渡线11进入所述第一折返线7进行折返,然后进入上行越行线5停靠,乘客上车后,再经第二渡线52进入上行正线1,完成折返作业;上行折返列车经第一渡线51进入上行越行线5停车,乘客下车后,可通过第二交叉渡线12进入第四折返线10进行折返,然后进入下行越行线6停靠,乘客上车后,再经第三渡线61进入下行正线2,完成折返作业。所述第二折返线8和第三折返线9可停放故障车。

35.由以上技术方案可以看出,本实施例提供的兼顾双向折返、故障车停车功能的轨道交通越行车站,具备双向站后折返、故障车停车和快车越行等功能,可实现两省或者两市之间线路既能贯通运营又能独立运营,运营组织灵活,具有广泛的实用价值。

36.以上通过实施例对本实用新型实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型实施例的示例性实施例,不能被认为用于限定本实用新型实施例的实施范围。本实用新型实施例的保护范围由权利要求书限定。凡利用本实用新型实施例所述的技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型实施例技术方案的启发下,在本实用新型实施例的实质和保护范围内,设计出类似的技术方案而达到上述技术效果的,或者对申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本实用新型实施例的专利涵盖保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1