自行车后变速器的制作方法

1.本实用新型涉及自行车的技术领域,特别是指一种自行车后变速器。

背景技术:

2.传统自行车的传动系统包含一链条绕接于一后变速器的导链器组以及一齿盘组。使用者在骑乘过程中,为了因应不同的地形起伏状况,可通过调整变速器,切换链条链接于不同齿盘上,达到变速的效果。进行变速时,操作一金属线拉动该后变速器位移,进而改变该链条绕接于该飞轮组上的不同齿盘位置。

3.现今市面上已出现电动式后变速器,其主要是通过马达作为驱动,并利用齿轮与齿排的组合,使后变速器可产生移动,借此带动一链条在自行车的不同尺寸齿盘中进行变换,该后变速器的操作方式可以是有线的电性操作,也可以是通过无线信号控制。然而,因为后变速器的位移距离会受限于齿排的长度,导致一般齿轮与齿排组合结构的后变速器需要有较大的体积,才能满足该后变速器的位移距离需求。

4.此外,后变速器换档时的平稳程度亦对于使用者骑乘时的感受有很大的影响,特别是当遇到路况不佳时,后变速器结构可能会因过度晃动而影响到链条与齿盘的啮合程度,进而导致上、下链时有卡顿的情形发生,抑或是上下链的失败,如此一来便会对于骑乘体验产生不良的影响,甚至还需额外增加调校链条与后变速器的负担。

技术实现要素:

5.因此,本实用新型目的在于提供一种自行车后变速器,其具有平稳作动结构及体积小型化的功效。

6.为达上述目的,本实用新型提供一种自行车后变速器,包含有:一第一主体,具有一第一连接部及一第一基座,该第一连接部固设于一车架;一第二主体,具有一第二连接部及一第二基座;一连杆机构,具有一第一连杆,其一端以可移动的方式连接于该第一基座,另一端则枢接于该第二基座;该连杆机构具有一第二连杆,其一端以可移动的方式连接于该第二基座,另一端则枢接于该第一基座;该第一与该第二连杆于中段位置相互枢接在一起;一驱动装置,设置于该第一主体与该第二主体其中之一,并连接该连杆机构;该驱动装置带动该连杆机构,使该第二主体相对于该第一主体于一第一位置与一第二位置间移动;当该第二主体由该第一位置往该第二位置移动时,该第二主体朝向远离该第一主体的方向移动;当该第二主体由该第二位置往该第一位置移动时,该第二主体朝向接近该第一主体的方向移动;以及一导链器组,连接于该第二主体的第二连接部,并随着该第二主体一起移动。

7.在一实施例中,该第一主体的第一基座具有一第一滑槽;该第二主体的第二基座具有一第二滑槽;该第一连杆的一端连接于该第一滑槽,并可沿该第一滑槽移动;该第二连杆的一端连接于该第二滑槽,并可沿该第二滑槽移动。

8.在一实施例中,该第一主体的第一基座具有一第一容置空间,该第一滑槽连通至

该第一容置空间;该第一连杆的一端进入该第一容置空间后,以可移动的方式连接于该第一滑槽。

9.在一实施例中,该第二主体的第二基座具有一第二容置空间,该第二滑槽连通至该第二容置空间;该第二连杆的一端进入该第二容置空间后,以可移动的方式连接于该第二滑槽。

10.在一实施例中,该连杆机构更具有一枢轴以及一离合装置;该枢轴穿过该第一与该第二连杆,使该第一与该第二连杆相互枢接在一起;该离合装置连接该枢轴与该第一连杆,在该自行车后变速器受到撞击时离合该第一连杆与该第二连杆,避免该驱动装置受损。

11.在一实施例中,该离合装置具有一固定端以及一顶抵段;该固定端连接于该第一连杆,使该顶抵段压抵于该枢轴。

12.在一实施例中,该第一连杆上设有一沟槽,在该沟槽的底面设有一槽孔;该离合装置的固定端插入该槽孔中。

13.在一实施例中,该枢轴上设有一凹槽,该离合装置的顶抵段位于该凹槽中。

14.在一实施例中,该驱动装置具有一马达以及一带动轴;该带动轴将该第二连杆枢接于该第一主体的第一基座;该马达设置于该第一主体,并连接该带动轴,借以带动该第二连杆转动。

15.本实用新型有益效果在于:

16.本实用新型提供一种自行车后变速器,其具有平稳作动结构,在骑乘遇到路况不佳时提升骑乘体验,且具有体积小型化的优点。

附图说明

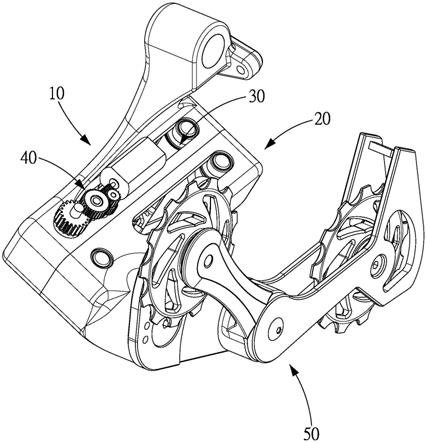

17.图1是本实用新型一较佳实施例的立体图。

18.图2是本实用新型一较佳实施例的分解图。

19.图3是本实用新型一较佳实施例的示意图,显示该第二主体位于该第一位置。

20.图4是本实用新型一较佳实施例的示意图,显示该第二主体位于该第二位置。

21.图5是本实用新型一较佳实施例的示意图,显示该链条结合于该最小齿盘时,该导链器组的位置。

22.图6是本实用新型一较佳实施例的示意图,显示该链条结合于该最大齿盘时,该导链器组的位置。

23.附图标记

24.10:第一主体;11:第一连接部;111:第一筒柱;112:车架连接孔;113:连接板片;12:第一基座;121:第一滑槽;122:第一转轴孔;123:第一容置空间;20:第二主体;21:第二连接部;211:第二筒柱;212:导链器连接孔;22:第二基座;221:第二滑槽;222:第二转轴孔;223:第二容置空间;30:连杆机构;31:第一连杆;311:枢轴孔;312:沟槽;313:槽孔;314:第一端;315:第二端;32:第二连杆;321:轴座孔;322:第一端;323:第二端;33:活动轴;34:固定轴;35:枢轴;351:轴杆;352:凹槽;353:轴座;36:离合装置;37:弹性体;371:固定端;372:顶抵段;40:驱动装置;41:马达;411:蜗杆;42:齿轮组;421:第一齿轮;422:第二齿轮;43:带动轴;431:减速齿轮;432:带动轴杆;50:导链器组;51:第一导杆;511:第一杆体;52:第二导杆;521:第二杆体;53:第一导轮;54:第二导轮;60:车架;70:链条;80:飞轮。

具体实施方式

25.以下即依本实用新型目的、功效及结构组态,兹举出较佳实施例,并配合附图详细说明。

26.请参阅图1所示,本实用新型一较佳实施例揭示一自行车后变速器,包含有:一第一主体10、一第二主体20、一连杆机构30、一驱动装置40以及一导链器组50。

27.请参阅图2所示,该第一主体10具有一第一连接部11与一第一基座12。该第一连接部11具有一概呈圆形的第一筒柱111以及一由该第一筒柱111向外延伸的连接板片113。该第一筒柱111上设有一车架连接孔112。该连接板片113的宽度由该第一筒柱111向外渐增,并且相连该第一基座12。该第一基座12概呈矩形且具有一第一滑槽121、一第一转轴孔122以及一第一容置空间123,该第一滑槽121与该第一转轴孔122排列成一直线,该第一容置空间123具有一开口,且与该第一滑槽121及该第一转轴孔122相通。

28.该第二主体20具有一第二连接部21与一第二基座22。该第二连接部21具有一概呈圆形的第二筒柱211。该第二筒柱211设有一导链器连接孔212,用以与该导链器组50连接,且该第二连接部21连接于该第二基座22。该第二基座22概呈矩形且具有一第二滑槽221、一第二转轴孔222以及一第二容置空间223,该第二滑槽221与该第二转轴孔222排列成一直线,该第二容置空间223具有一开口,且与该第二滑槽221及该第二转轴孔222相通。

29.该连杆机构30具有一第一连杆31、一第二连杆32、二活动轴33、一固定轴34、一枢轴35以及一离合装置36。该第一连杆31具有一枢轴孔311、二沟槽312、二槽孔313、一第一端314以及一第二端315,该枢轴孔311为一概呈圆角矩形的长孔,约略位于该第一连杆31中央处,该二沟槽312概呈矩形,其长轴向与该枢轴孔311的长轴向平行,且分别位于该枢轴孔311两侧,该二槽孔313概呈圆形孔洞,且分别位于该二沟槽312底面。

30.该第二连杆32具有一轴座孔321、一第一端322以及一第二端323,该轴座孔321为一圆形孔洞,约略位于该第二连杆32中央处。该二活动轴33分别穿过该第一连杆31的第一端314与该第二连杆32的第一端322,并且该二活动轴33分别进入该第一滑槽121与该第二滑槽221,使该第一连杆31的第一端314与该第二连杆32的第一端322分别可滑动于该第一滑槽121与该第二滑槽221内。该固定轴34穿过该第一连杆31的第二端315,并且该固定轴34进入该第二转轴孔222,使该第一连杆31的第二端315固定于该第二转轴孔222内。

31.该枢轴35具有一轴杆351与一轴座353,该轴杆351顶部具有二凹槽352,该轴杆351为一长形圆柱,穿过该枢轴孔311及该轴座353,并且部分进入该轴座孔321;该轴座353为一轴承,设置于该轴座孔321。该枢轴35将该第一连杆31与该第二连杆32的中央位置固定,使该第一连杆31与该第二连杆32成枢接状态,并具有连动的运动关系,通过该驱动装置40驱动可产生相对位移,并且带动该第二主体20,使其与该第一主体10产生开口与合口的相对关系。该离合装置36具有二弹性体37,该二弹性体37分别各具有二相距一预定距离的固定端371以及一顶抵段372,该二固定端371分别插入该二槽孔313,该顶抵段372概呈v形且位于该二固定端371之间并连接该二固定端371,该二弹性体37的该顶抵段372分别抵靠于该轴杆351上的该二凹槽352,在该自行车后变速器受到撞击时离合该第一连杆31与该第二连杆32,避免该驱动装置40受损,并将该枢轴35限位于该枢轴孔311。

32.该驱动装置40包含有一马达41、一齿轮组42以及一带动轴43,且该驱动装置40与该连杆机构30连接。该马达41具有一蜗杆411,该蜗杆411与该齿轮组42啮合,该齿轮组42具

有一第一齿轮421与一第二齿轮422,该带动轴43具有一减速齿轮431以及一带动轴杆432,该减速齿轮431与该齿轮组42啮合,该带动轴杆432为一概呈圆形的长柱,连接于该减速齿轮431,并且穿过该第二连杆32的第二端323,使该第二连杆32可受该驱动装置40的控制而转动,进而带动该连杆机构30,使该第二主体20相对于该第一主体10在一第一位置(图3)与一第二位置间移动(图4)。

33.该驱动装置40的该马达41可通过适当有线控制方式或无线控制方式来达成。无线控制方式可以在该驱动装置40上安装一无线接收器且电性连接该马达41,于车把手安装一无线发射器用以发出一控制信号至该无线接收器,进而控制该马达41正反转以带动该连杆机构30与该导链器组50。上述的无线发射器与该无线接收器用以收发的无线信号包含但不限制为蓝牙信号。

34.该导链器组50包含一第一导杆51、一第二导杆52、一第一导轮53以及一第二导轮54。该第一导杆51与该第二导杆52相互枢接结合,使该第一导杆51与该第二导杆52可相对转动。该第一导杆51包含二支相对的第一杆体511,该第一导轮53可转动的安装在相对的二该第一杆体511之间。该第二导杆52包含二支相对的第二杆体521,该第二导轮54可转动的安装在相对的二该第二杆体521之间。

35.当该马达41正向转动时,可通过该连杆机构30驱动该第二主体20由该第二位置往该第一位置移动,此时,该第一连杆31的第一端314沿该第一滑槽121往远离该第二连杆32的第二端323的方向移动;而且该第二连杆32的第一端322沿该第二滑槽221往远离该第一连杆31的第二端315移动,使该第二主体20往接近该第一主体10的方向移动。当该第二主体20到达该第一位置时(图3),该第一主体10的第一基座12接触该第二主体20的第二基座22。

36.当该马达41反向转动时,则可驱动该第二主体20由该第一位置往该第二位置移动。此时,该第一连杆31与该第二连杆32的第一端314、第一端322分别沿该第一滑槽121与该第二滑槽221往接近该第二连杆32与该第一连杆31的第二端323与第二端315的方向移动,造成该第二主体20往远离该第一主体10的方向移动,而到达该第二位置(图4),此时,该第一连杆31与该第二连杆32的第一端314、第一端322分别到达该第一滑槽121与该第二滑槽221最接近该第二连杆32与该第一连杆31的第二端323、第二端315的位置。

37.请参阅图5所示,当该第二主体20位于该第一位置时,该导链器组50距离该第一主体10距离最近,此时绕过该导链器组50的一链条70链接于该飞轮80的最小齿盘上;请参阅图6所示,当该连杆机构30受该驱动装置40驱动使该第二主体20达到该第二位置时,该第二主体20与该第一主体10达到可张开的最大距离,该导链器组50距离该第一主体10距离最远,此时该链条70链接于该飞轮80的最大齿盘上。通过该第二主体20于该第一位置及该第二位置间的位移,而使该链条70可任意地在该飞轮80上任一齿盘链接。

38.综合上述内容可知,通过该第一连杆31与该第二连杆32的组合,可对该导链器组50提供更大的位移距离,或是在满足该导链器组50位移距离的要求下,通过该第一连杆31与该第二连杆32的组合可以使该连杆机构30具有较小体积,并且通过该第一连杆31与该第二连杆32同步连动的位移方式,可提供该导链器组50平稳的切换于不同齿盘之间。

39.以上为本实用新型较佳实施例,较佳实施例以及附图仅是举例说明,并非用于限制本实用新型的权利范围,凡以均等技艺手段、或为下述“权利要求书”内容所涵盖的权利范围而实施,并不脱离本实用新型的范畴而为申请人的权利范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1