电动车动力控制单元的散热构造的制作方法

1.本实用新型有关一种电动车动力控制单元的散热构造,尤其指一种提升电动车的动力控制单元的上部与下部同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使动力控制单元能整体性均匀的散热,进而来确保动力控制单元的使用寿命与使用效果与散热效果的电动车动力控制单元的散热构造。

背景技术:

2.有关电动车控制动力运作的动力控制器的散热课题,申请人申请的 twm601696号「电动机车控制器的散热构造」专利案,该专利案固然已能使控制器获得较佳的散热效果。申请人秉持精益求精的创作精神,对于电动车辆的动力散热器的散热效果作进一步的改善,祈使电动车辆的动力控制器能获得更加的散热效。

技术实现要素:

3.【实用新型所欲解决的课题】

4.本实用新型的主要目的在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,使动力控制单元的上部与下部同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使动力控制单元能整体性均匀的散热,进而来确保动力控制单元的使用寿命与使用效果。

5.【解决问题的技术手段】

6.为此,本实用新型第1的主要技术手段,乃在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,该电动车至少具有车架单元与罩盖该车架单元的车体盖单元;该车架单元具有后车架部,邻近该后车架部处设有一动力控制单元,该动力控制单元电连接一可提供该电动车动力源的驱动马达,以及电连接一提供该驱动马达电源的电池;该动力控制单元至少有一部分系位于该后车架部与该车体盖单元之间,该车体盖单元上设有可导入外界冷却风的进风口,该进风口的出风口系朝向该动力控制单元,该进风口与该动力控制单元之间设有一导风构件。

7.为此,本实用新型第2的主要技术手段,乃在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,该导风构件系设置于该进风口与该动力控制单元之间的该车体盖单元的侧车体盖上。

8.为此,本实用新型第3的主要技术手段,乃在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,该导风构件朝该车体盖单元侧设有导风面,该导风面的前端设有连接部。

9.为此,本实用新型第4的主要技术手段,乃在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,该连接部与该导风面交接触处的外侧设有避让凹部。

10.为此,本实用新型第5的主要技术手段,乃在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,该导风面上凸设有一导引肋。

11.为此,本实用新型第6的主要技术手段,乃在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,该导引肋系由前述的动力控制单元向下朝该进风口倾斜设置。

12.为此,本实用新型第7的主要技术手段,乃在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,该导引肋系以约5度至60度的倾斜角度由前述的动力控制单元向下朝前述的进风口倾斜设置。

13.为此,本实用新型第8的主要技术手段,乃在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,该导引肋系以28度的倾斜角度为较佳角度。

14.为此,本实用新型第9的主要技术手段,乃在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,该导引肋于朝前述的动力控制单元端系与前述的导风面位于该动力控制单元侧端平齐,该导引肋于朝前述进风口端不与该连接部连接。

15.为此,本实用新型第10的主要技术手段,乃在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,该导引肋由前述的导风面朝前述的侧车体盖凸设。

16.为此,本实用新型第11的主要技术手段,乃在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,该导引肋由前述的导风面的凸起高度约为前述的导风面与前述的侧车体盖所形成冷却风流道的宽度的百分之五十以上。

17.为此,本实用新型第12的主要技术手段,乃在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,该导引肋的总长度约为前述的导风面总长度的百分之五十至九十。

18.为此,本实用新型第13的主要技术手段,乃在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,该导风构件外周端缘设有多个锁固耳,该导风构件借由该多个锁固耳来锁固定位于该侧车体盖上。

19.为此,本实用新型第14的主要技术手段,乃在于提供一种电动车动力控制单元的散热构造,该导风构件朝车体上下方向的二侧分别设有上集风肋、下集风肋。

20.【实用新型的效果】

21.本实用新型借由第1的主要技术手段所能达到的功效在于:借此可使该动力控制单元的上部与下部同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使该动力控制单元能整体性均匀的散热,进而来确保该动力控制单元的使用寿命与使用效果。

22.本实用新型借由第2的主要技术手段所能达到的功效在于:借此可便利该导风构件的组设。

23.本实用新型借由第3的主要技术手段所能达到的功效在于:借此可让外界的冷却风能顺畅的进入该导风构件内被导引。

24.本实用新型借由第4的主要技术手段所能达到的功效在于:借此可避免该导风构件与其他部品产生干扰。

25.本实用新型借由第5至12的主要技术手段所能达到的功效在于:借此可使该动力控制单元的上部与下部同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使该动力控制单元能整体性均匀的散热,进而来确保该动力控制单元的使用寿命与使用效果。

26.本实用新型借由第13主要技术手段所能达到的功效在于:借此可便利该导风构件的组设。

27.本实用新型借由第14的主要技术手段所能达到的功效在于:借此可使该动力控制单元的上部与下部同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使该动力控制单元能整体性均匀的散热,进而来确保该动力控制单元的使用寿命与使用效果。

附图说明

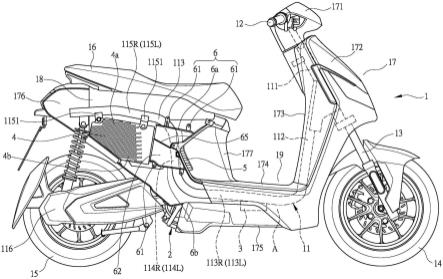

28.图1是本实用新型电动车的动力控制单元设置示意图。

29.图2是本实用新型电动车的动力控制单元散热动作示意图。

30.图3是本实用新型导风构件的立体图。

31.图4是图1俯视剖视图。

32.附图标记列表

33.1:电动车

34.11:车架单元

35.111:头管

36.112:主管

37.113:侧车架管

38.113l:左脚踏管部

39.113r:右脚踏管部

40.114l、114r:左、右上升架部

41.115l、115r:左、右后车架部

42.1151:锁设部

43.116:后摇臂

44.12:转向机构

45.13:前叉单元

46.14:前轮

47.15:后轮

48.16:乘座部

49.17:车体盖单元

50.171:车头盖172:前车体盖

51.173:遮膝罩174:脚踏板

52.175:底盖176:侧车体盖

53.177:中央车体盖

54.18:置物箱

55.19:搁脚部

56.2:驱动马达

57.3:电池

58.4:动力控制单元(pcu)

59.4a:上部4b:下部

60.5:进风口

61.6:导风构件

62.6a:上集风肋6b:下集风肋

63.61:锁固耳

64.62:导风面

65.63:连接部

66.64:避让凹部

67.65:导引肋

68.a:容置空间

69.b:冷却风流道。

具体实施方式

70.为更易于了解本实用新型的结构及所能达到的功效,兹配合附图说明如下。

71.首先,请参阅图1、2所示,本实用新型的电动车动力控制单元的散热构造,该电动车1具有车架单元11,该车架单元11具有头管111,该头管111上方设有一转向机构12,该转向机构12的下方连接前叉单元(前避震器)13,该前叉单元13的下方枢设有前轮14,该车架单元11由该头管111朝车体后方及向下设有一主管112,该主管1 12朝车体更后方延设有左右一对的侧车架管113,该侧车架管113 包括有邻近主管112左右一对的脚踏管部113l、113r(图中仅绘出右脚踏管部113r,本实用新型的左右系以驾驶人乘坐于该电动车 1上后右手为右侧、左手为左侧,以下同),由该左、右脚踏管部113l、 113r朝车体后方向上延设左右一对的上升架部114l、114r(图中仅绘出右上升架部114r),以及由该左、右上升架部114l、11 4r朝车体后方延设的左右一对后车架部115l、115r(图中仅绘出右后车架部115r);该左、右上升架部114l、114r下方侧之间设有左右一对的后摇臂116,该后摇臂116枢设有后轮15,该后轮15的侧旁或前方侧设有一驱动马达2,该驱动马达2驱动该后轮15,借此来令该电动车1前进;该转向机构12的后方且于该后轮15上方设置有乘座部16,该乘座部16与该转向机构12保持有间距;该电动车 1的外周设有车体盖单元17,该车体盖单元17具有包覆该转向机构1 2的车头盖171,设于该车头盖171下方并包覆车体前端的前车体盖 172,以及设于该前车体盖172后方的遮膝罩173,设于该转向机构12与该乘座部16之间下方的脚踏板174,该脚踏板174下方设置有一底盖175,该电动车1于该乘座部16下方的二侧设有侧车体盖 176,该乘座部16的前端下方设有中央车体盖177,该乘座部16 的下方设有一置物箱18,该置物箱18的上方系被该乘座部16所遮蔽;该侧车体盖176与该中央车体盖177可为一体成形方式来制成或各为零件所制成。

72.如图1、2所示,该脚踏板174可形成一搁脚部19,该搁脚部1 9可供骑乘者搁脚用;该脚踏板174与该底盖175,以及该左脚踏管部113l及右脚踏管部113r可界定出一容置空间a,该容置空间a 内收纳有电池3,本实用新型于实施时该驱动马达2亦可设于该容置空间 a后端;该车架单元11该右后车架部115r设有至少一锁设部115 1,该锁设部1151锁设有一可控制该驱动马达2的动力控制单元4,该动力控制单元4的外侧被该车体盖单元17的侧车体盖176所完全遮蔽,更进一步言,该动力控制单元4系被设置于该车架单元11的该右后车架部115r与该车体盖单元17的该侧车体盖176之间,据此可使该动力控制单元4至少有一部分系位于该车架单元11的该右后车架部1 15r与该车体盖单元17的该侧车体盖176之间;该电池3电连接该动力控制单元4与该驱动马达2,借此可提供电源给该驱动马达2,该动力控制单元4来控制该驱动马达2来驱动该后轮15转动,同时该动力控制单元4与该驱动马达2的电连接线(图式未绘出)以直接朝车体后顺畅的走势来连接该动力控制单元4与该驱动马达2;该动力控制单元4系可借由设于转向机构12上的控制装置,该控制装置本实用新型以可转动的把手套来实施,来令该驱动马达2启动而来驱动该后轮15转动,进而来使该电动车1行

驶。

73.如图1、2、4所示,该车体盖单元17的该侧车体盖176与该中央车体盖177之间设有一进风口5,更进一步言,该进风口5系位于该中央车体盖177上并邻近该侧车体盖176上,本实用新型系于该中央车体盖177二侧皆开设该进风口5来实施,该进风口5的出风口系朝向该动力控制单元4;借此当该电动车1于行驶时,外界的新鲜冷却风即可由该进风口5并朝车体后方吹送,当外界新鲜冷却风由该进风口5进入车体二侧后;该进风口5与该动力控制单元4之间的该侧车体盖176朝车体内侧锁所设一导风构件6。

74.如图1、2、3、4所示,该导风构件6朝车体上下方向的二侧分别设有上集风肋6a、下集风肋6b,该上集风肋6a与该下集风肋6b系沿端部与侧车体盖176贴合确保形成一空气通道,该导风构件6于该上集风肋6a与该下集风肋6b外周端缘设有多个锁固耳61,该导风构件 6即借由该多个锁固耳61来锁固定位于该侧车体盖176上;该导风构件6朝该侧车体盖176侧设有导风面62,该导风面62系位于该上集风肋6a与该下集风肋6b之间,该导风面62的前端,即邻近该进风口 5端设有连接部63,该连接部63连接该进风口5后侧,借此当外界冷空气进入该进风口5后可直接被引导进入该导风面62,该连接部63与该导风面62交接处的外侧设有避让凹部64,该避让凹部64可使该导风构件6锁固于该侧车体盖176时避免与车架单元11的右上升架部1 14r产生干扰;该导风面62上凸设有一导引肋65,该导引肋65系由该动力控制单元4向下朝该进风口5倾斜设置,更进一步言,该导引肋 65系以约5度至60度的倾斜角度由该动力控制单元4向下朝该进风口 5倾斜设置,其中以28度的倾斜角度为较佳角度;该导引肋65于朝该动力控制单元4端系与该导风面62位于该动力控制单元4侧端平齐,该导引肋65于朝该进风口5端不与该连接部63连接;该导引肋65由该导风面62朝该侧车体盖176凸设,该导引肋65由该导风面62的凸起高度约为该导风面62与该侧车体盖176所形成的冷却风流道b的宽度的百分之五十以上,借此可提升该导引肋65导引冷却风的效果;更须一提的是,该导引肋65车体前后方向的总长度约为该导风面62车体前后方向的总长度的百分之五十至九十,借此更能提升该导引肋65的导引效果。借由该进风口5与该动力控制单元4之间的该侧车体盖176朝车体内侧锁所设一导风构件6,当该电动车1于行驶时,外界的新鲜冷却风即可由该进风口5并朝车体后方吹送,外界的冷却风由该进风口5进入后,即可由该导风构件6的导风面62予以集中向该动力控制单元4流动,并经该导引肋65的导引将冷却风的一部分朝上导引吹向该动力控制单元4 的上部,借此可使该动力控制单元4的上部4a与下部4b同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使该动力控制单元4能整体性均匀的散热,进而来确保该动力控制单元4的使用寿命与使用效果。

75.本实用新型的第一功效在于,借由该电动车1至少具有车架单元11 与罩盖该车架单元11的车体盖单元17;该车架单元11具有左脚踏管部113l及右脚踏管部113r,该右后车架部115r上设有一动力控制单元4,该动力控制单元4电连接一可提供该电动车1动力源的驱动马达2,以及电连接一提供该驱动马达2电源的电池3;该车体盖单元1 7至少具有中央车体盖177与侧车体盖176,该动力控制单元4至少有一部分系位于该右后车架部115r与该侧车体盖176之间,该中央车体盖177上设有可导入外界冷却风的进风口5,该进风口5的出风口系朝向该动力控制单元4,该进风口5与该动力控制单元4之间设有一导风构件6;借此可使该动力控制单元4的上部4a与下部4b同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使该动力控制单元4能整体性均匀的散热,进而来确保该动力控制单元4的使用寿命与使用效果。

76.本实用新型的第二功效在于,借由该导风构件6设置于该进风口5与该动力控制单元4之间的该车体盖单元17的侧车体盖176上;借此可便利该导风构件6的组设。

77.本实用新型的第三功效在于,借由该导风构件6朝该车体盖单元17 侧设有导风面62,该导风面62的前端设有连接部63;借此可让外界的冷却风能顺畅的进入该导风构件6内被导引。

78.本实用新型的第四功效在于,借由该连接部63与该导风面62交接触处的外侧设有避让凹部64;借此可避免该导风构件6与其他部品产生干扰。

79.本实用新型的第五功效在于,借由该导风面62上凸设有一导引肋6 5;借此可使该动力控制单元4的上部4a与下部4b同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使该动力控制单元4能整体性均匀的散热,进而来确保该动力控制单元4的使用寿命与使用效果。

80.本实用新型的第六功效在于,借由该导引肋65系由前述的动力控制单元4向下朝该进风口5倾斜设置;借此可使该动力控制单元4的上部4 a与下部4b同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使该动力控制单元4能整体性均匀的散热,进而来确保该动力控制单元4的使用寿命与使用效果。

81.本实用新型的第七功效在于,借由该导引肋65系以约5度至60度的倾斜角度由前述的动力控制单元4向下朝前述的进风口5倾斜设置;借此可使该动力控制单元4的上部4a与下部4b同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使该动力控制单元4能整体性均匀的散热,进而来确保该动力控制单元4的使用寿命与使用效果。

82.本实用新型的第八功效在于,借由该导引肋65系以28度的倾斜角度为较佳角度;借此可使该动力控制单元4的上部4a与下部4b同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使该动力控制单元4能整体性均匀的散热,进而来确保该动力控制单元4的使用寿命与使用效果。

83.本实用新型的第九功效在于,借由该导引肋65于朝前述的动力控制单元4端系与前述的导风面62位于该动力控制单元4侧端平齐,该导引肋65于朝前述进风口5端不与该连接部63连接;借此可使该动力控制单元4的上部4a与下部4b同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使该动力控制单元4能整体性均匀的散热,进而来确保该动力控制单元4的使用寿命与使用效果。

84.本实用新型的第十功效在于,借由该导引肋65由前述的导风面62 朝前述的侧车体盖176凸设;借此可使该动力控制单元4的上部4a与下部4b同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使该动力控制单元4能整体性均匀的散热,进而来确保该动力控制单元4的使用寿命与使用效果。

85.本实用新型的第十一功效在于,借由该导引肋65由前述的导风面6 2的凸起高度约为前述的导风面62与前述的侧车体盖176所形成冷却风流道b的宽度的百分之五十以上;借此可使该动力控制单元4的上部4 a与下部4b同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使该动力控制单元4能整体性均匀的散热,进而来确保该动力控制单元4的使用寿命与使用效果。

86.本实用新型的第十二功效在于,借由该导引肋65的总长度约为前述的导风面62总长度的百分之五十至九十;借此可使该动力控制单元4的上部4a与下部4b同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使该动力控制单元4能整体性均匀的散热,进而来确保该动力控制单元4的使用寿命与使用效果。

87.本实用新型的第十三功效在于,借由该导风构件6外周端缘设有多个锁固耳61,该

导风构件6即借由该多个锁固耳61来锁固定位于该侧车体盖176上;借此可便利该导风构件6的组设。

88.本实用新型的第十四功效在于,借由该导风构件6朝车体上下方向的二侧分别设有上集风肋6a、下集风肋6b;借此可使该动力控制单元4 的上部4a与下部4b同时受到冷却风的吹袭散热,从而可使该动力控制单元4能整体性均匀的散热,进而来确保该动力控制单元4的使用寿命与使用效果。

89.综上所述,本实用新型借由上述的结构,可改善已知的缺点并达到所诉求的目的,确实已较现有的增进功效,显然已具有新颖性、实用性及创造性。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1