一种大温差集中供热系统及供热方法与流程

1.本技术一般涉及供热技术领域,具体涉及一种大温差集中供热系统及供热方法。

背景技术:

2.随着城市发展,集中供热面积逐年扩张,在供热期期间,对于供热温差较大的地区,尤其在我国北方的寒冷地区,冬季的供热需求较高,冬季和夏季的供热温差大,需要大量的煤耗和电耗来提高供热温度。

3.目前供热机组的调控方式分为冬季和夏季调控,在冬季供热期间缺少微调控的供热方式,导致实际供热大于供热需求,同时在供热过程中会存在大量热能损失,热能利用率低,供热经济性较差。

4.因此需要一种能够根据不同供热要求,匹配最经济供热方式的供热系统,来提高热效率和供热经济性。

技术实现要素:

5.鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,期望提供一种大温差集中供热系统及供热方法,以解决现有技术中热能利用率低,供热经济性较差的技术问题。

6.第一方面,本发明提供一种大温差集中供热系统,包括:

7.一级换热机组,包括m个高背压供热凝汽器,1≤m;

8.二级换热机组,包括n个并联的供热机组,2≤n,每个所述供热机组包括串联的前置供热凝汽器和热泵机组;

9.三级换热机组,包括p个热网加热器,1≤p;

10.所述一级换热机组、所述二级换热机组和所述三级换热机组通过管路连通构成热网机组,所述热网机组的一端连通到热网回水管路,另一端连通到用户管路;

11.集控单元,用于控制所述高背压供热凝汽器、所述前置供热凝汽器、所述热泵机组和所述热网加热器的开启和关闭。

12.可选的,所述一级换热机组、所述二级换热机组和所述三级换热机组通过管路依次串联并构成热网机组;

13.所述高背压供热凝汽器的入水端与所述热网回水管路连通;

14.所述前置供热凝汽器的入水端与所述高背压供热凝汽器的出水端连通,所述前置供热凝汽器的出水端与所述热泵机组的入水端连通;

15.所述热网加热器的入水端与所述热泵机组的出水端连通,所述热网加热器的出水端与所述用户管路连通。

16.可选的,所述集控单元设有第一预设挡位、第二预设挡位和第三预设挡位,所述第一预设挡位用于控制所述一级换热机组的开启和关闭,所述第二预设挡位用于控制所述二级换热机组的开启和关闭,所述第三预设挡位用于控制所述三级换热机组的开启和关闭。

17.可选的,所述集控单元设有输入单元、存储单元和比较单元,所述输入单元用于输

入供热温度,所述存储单元预存储有依次增大的第一温度阈值、第二温度阈值和第三温度阈值,所述比较单元用于比较所述供热温度和所述第一温度阈值、所述第二温度阈值、所述第三温度阈值的大小;

18.当所述供热温度小于所述第一温度阈值时,所述第一预设挡位控制所述一级换热机组开启;

19.当所述供热温度大于所述第一温度阈值并小于所述第二温度阈值时,在一级换热机组开启的同时,所述第二预设挡位控制所述二级换热机组开启;

20.当所述供热温度大于所述第二温度阈值并小于所述第三温度阈值时,在一级换热机组和二级换热机组开启的同时,所述第三预设挡位控制所述三级换热机组开启。

21.可选的,所述集控单元还设有温度检测单元和第四预设挡位,所述温度检测单元用于检测所述热网回水管路中热网回水的温度,所述第四预设挡位用于根据所述热网回水的温度控制所述前置供热凝汽器的开启和关闭。

22.可选的,所述大温差集中供热系统还包括与所述前置供热凝汽器并联的尖峰冷却装置,所述集控单元还设有第五预设挡位,所述存储单元预存储有小于所述第一温度阈值的第四温度阈值,所述比较单元还用于比较所述供热温度和所述第四温度阈值的大小;

23.当所述供热温度小于所述第四温度阈值时,所述第一预设挡位控制所述一级换热机组关闭,所述第四预设挡位控制所述前置供热凝汽器开启,所述第五预设挡位控制所述尖峰冷却装置开启。

24.可选的,所述大温差集中供热系统还包括凝结水系统,用于将输入的低品位热能转换为高品位热能,所述凝结水系统包括低品位热能入口和高品位热能出口;

25.所述低品位热能入口与所述高背压供热凝汽器、所述前置供热凝汽器、所述热泵机组、所述热网加热器的排气口连通;

26.所述高品位热能出口与所述高背压供热凝汽器、所述前置供热凝汽器、所述热泵机组、所述热网加热器的进气口连通。

27.第二方面,本发明提供一种大温差集中供热方法,应用于上述的大温差集中供热系统,包括以下步骤:

28.在集控单元预存储第一温度阈值、第二温度阈值和第三温度阈值,输入供热温度;

29.比较所述供热温度与所述第一温度阈值、所述第二温度阈值、所述第三温度阈值的大小;

30.当所述供热温度低于所述第一温度阈值时,开启所述一级换热机组进行一阶供热;

31.当所述供热温度高于所述第一温度阈值并低于所述第二温度阈值时,同时开启所述一级换热机组和所述二级换热机组进行二阶供热;

32.当所述供热温度高于所述第二温度阈值并低于所述第三温度阈值时,同时开启所述一级换热机组、所述二级换热机组和所述三级换热机组进行三阶供热。

33.可选的,还包括检测所述热网回水管路的热网回水温度,根据热网回水温度选择关闭n'个所述前置供热凝汽器,n'≤n。

34.可选的,还包括在集控单元预存储第四温度阈值,比较所述供热温度和所述第四温度阈值,

35.当所述供热温度低于所述第四温度阈值时,关闭所述一级换热机组,单独开启所述二级换热机组的所述前置供热凝汽器进行非供热期供热,开启尖峰冷却装置分担所述前置供热凝汽器的热负荷。

36.本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

37.本技术将高背压供热凝汽器作为一级换热机组;将前置供热凝汽器、热泵机组作为二级换热机组;将热网加热器作为三级换热机组;通过三个换热机组的不同组合,以及集控单元对各个换热机组启闭的控制,可以适应多种供热情况,满足大温差集中供热的需求,并且通过多种组合可以在不同的供热要求下,合理组合供热方式达到更为优化的组合,提高供热热电比,优化系统煤耗水平,提高供热经济性。

附图说明

38.通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

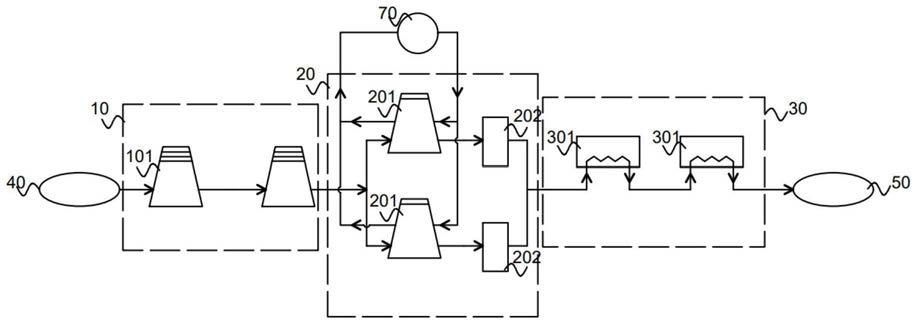

39.图1示出了本技术实施例提供的大温差集中供热系统中一级换热机组并联的结构连接示意图;

40.图2示出了本技术实施例提供的大温差集中供热系统中一级换热机组并联的结构连接示意图;

41.图3示出了本技术实施例提供的大温差集中供热系统设置凝结水系统后的结构连接示意图;

42.图4示出了本技术实施例提供的集控单元的结构框图;

43.图5示出了本技术实施例提供的大温差集中供热方法的示例性流程图。

具体实施方式

44.下面结合附图和实施例对本技术作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与发明相关的部分。

45.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。

46.在本技术的一些实施例中,参阅图1-图4,示出了一种大温差集中供热系统1000,包括一级换热机组10、二级换热机组20、三级换热机组30和集控单元60,一级换热机组10包括m个高背压供热凝汽器101;二级换热机组20包括n个并联的供热机组,每个供热机组包括串联的前置供热凝汽器201和热泵机组202;三级换热机组30包括p个热网加热器301,1≤m,2≤n,1≤p;集控单元60用于控制高背压供热凝汽器101、前置供热凝汽器201、热泵机组202和热网加热器301的开启和关闭。

47.其中,一级换热机组10、二级换热机组20和三级换热机组30通过管路连通构成热网机组,热网机组的一端连通到热网回水管路40,另一端连通到用户管路50。

48.需要说明的是,高背压供热凝汽器101、前置供热凝汽器201、热泵机组202、热网加热器301属于不同的供热方式。

49.前置供热凝汽器201包括了汽轮机和凝汽器结构,凝汽器结构通过将汽轮机排汽冷凝成水进行换热,通过换取的热量对供热的循环水进行加热。

50.热泵机组202可以充分利用低品位热能,是一种以逆循环方式迫使热量从低温物体流向高温物体的机械装置,将凝汽器排出的冷凝水中的热量转移到供热循环水中,可以有效地把难以应用的低品位热能利用起来达到节能目的,降低热损失,提高系统的热能利用率。

51.高背压供热凝汽器101也是包括高背压凝汽器和汽轮机,高背压凝汽器是对常规凝汽器进行改造,将常规凝汽器中乏汽的压力提高、降低凝汽器的真空度、提高冷却水温,充分利用凝汽式机组排汽的汽化潜力加热循环水,将冷源损失降低为零,从而提高热能利用率,相比常规凝汽器进一步提高循环水的温度。

52.热网加热器301是利用汽轮机的抽汽或从锅炉引来的蒸汽来加热供热系统1000中的循环水以满足供热用户要求。

53.本技术通过四种不同的供热方式进行组合,将高背压供热凝汽器101作为一级换热机组10;将前置供热凝汽器201、热泵机组202作为二级换热机组20;将热网加热器301作为三级换热机组30;通过三个换热机组的不同组合,以及集控单元60对各个换热机组启闭的控制,可以适应多种供热情况,满足大温差集中供热的需求,并且通过多种组合可以在不同的供热要求下,合理组合供热方式达到更为优化的组合,提高供热热电比,优化系统煤耗水平,提高供热经济性。

54.具体的,当供热需求为低水平时,通过集控单元60控制其中一个换热机组开启,其他换热机组保持关闭状态,就可以达到低水平供热需求;类似的,当供热需求为中等水平时,可以开启两个换热机组,另一个换热机组保持关闭状态,当供热需求为高水平时,可以开启三个换热机组进行供热,由此根据不同的供热需求,组合不同的换热机组,避免直接同时开启多个换热机组造成热能浪费,可以达到优化系统煤耗水平的效果。

55.下面以供热需求为中等水平的情况为例进行说明,此时可以通过集控单元60控制一级换热机组10和二级换热机组20开启,三级换热机组30保持关闭状态;还可以控制一级换热机组10和三级换热机组30开启,二级换热机组20保持关闭状态,以此类推,在供热需求为中等水平时可以有多个不同的开启组合,可以根据煤耗情况选择煤耗更低的组合进行供热,达到优化煤耗的效果,同时通过多级供热的组合方式,可以对热能进行梯级利用,降低热能浪费,提高供热热电比。

56.同样的,在供热需求为低水平时,可以选择开启一级换热机组10、二级换热机组20、三级换热机组30中的任意一个,其他换热机组保持关闭状态。

57.进一步的,每个供热机组中设置的高背压供热凝汽器101、前置供热凝汽器201、热泵机组202和热网加热器301的数量不做具体限定,当需要进行供热温度微调时,可以选择开启每个换热机组中对应供热装置的数量,比如,在进行低水平供热时,可以选择开启一级换热机组10的全部高背压供热凝汽器101,如果此时供热输出还是大于供热需求,则可以选择关闭一部分高背压供热凝汽器101,使供热输出与供热需求持平,在上述组合方式的基础上,进一步优化系统的煤耗,减少能源浪费。

58.例如,一级换热机组10包括三个高背压供热凝汽器101,在进行低水平供热时,需求的供热温度为75℃,在同时开启三个高背压供热凝汽器101时,实际能达到的供热温度为

78℃,而只开启两个高背压供热凝汽器101,另一个高背压供热凝汽器101保持关闭状态时,实际的供热温度为75℃,则可以选择只开启两个高背压供热凝汽器101,以此减少多余的煤耗,达到节约能源的效果。

59.类似的,上述供热方式还可以应用在二级换热机组20和三级换热机组30。

60.进一步的,对于二级换热机组20,包括若干并联的前置供热凝汽器201和热泵机组202,在通过二级换热机组20进行供热时,可以只开启二级换热机组20的前置供热凝汽器201,热泵机组202保持关闭状态,或者,只开启热泵机组202,前置供热凝汽器201保持关闭状态,以此达到节约能源,精准供热的效果。

61.在本技术的一些实施例中,对一级换热机组10中多个高背压供热凝汽器101之间的连接形式不做具体限定,可以串联,也可以并联;同样的,对三级换热机组30中的多个热网加热器301之间的连接形式也不做具体限定,可以串联,也可以并联。

62.进一步的,一级换热机组10、二级换热机组20、三级换热机组30之间的连接形式也不做具体限定,可以采用串联、并联、串并联混合的形式进行连接。

63.在本技术的一些实施例中,如图1-图3所示,供热机组的前置供热凝汽器201的出水端与和热泵机组202的入水端连通,前置供热凝汽器201的入水端与一级换热机组10的出水端连通,其中,一级换热机组10的出水端指一级换热机组10中所有高背压供热凝汽器101出水端的总成。

64.其中,二级换热机组20的供热机组采用并联的形式连接,可以使一级换热机组10进行一阶加热后的循环水进行分流,分流的循环水被并联成网状的供热机组进行加热,分流加热可以提高对循环水的加热效果,提高热能利用率,减少热能损失。

65.在本技术的一些实施例中,集控单元60可以为cnc系统。

66.在本技术的一些实施例中,如图1-图3所示,一级换热机组10、二级换热机组20和三级换热机组30通过管路依次串联并构成热网机组;高背压供热凝汽器101的入水端与热网回水管路40连通;前置供热凝汽器201的入水端与高背压供热凝汽器101的出水端连通,前置供热凝汽器201的出水端与热泵机组202的入水端连通;热网加热器301的入水端与热泵机组202的出水端连通,热网加热器301的出水端与用户管路50连通。

67.通过上述设置,用于供热的循环水依次流经一级换热机组10的高背压供热凝汽器101、二级换热机组20的前置供热凝汽器201和热泵机组202、三级换热机组30的热网加热器301,再进入用户管路50,经过用户管路50后从热网回水管路40重新进入一级换热机组10的高背压供热凝汽器101,由此完成循环水闭环。

68.在本技术的一些实施例中,如图4所示集控单元60设有第一预设挡位601、第二预设挡位602和第三预设挡位603,第一预设挡位601用于控制一级换热机组10的开启和关闭,第二预设挡位602用于控制二级换热机组20的开启和关闭,第三预设挡位603用于控制三级换热机组30的开启和关闭。

69.在本技术的一些实施例中,如图4所示,集控单元60设有输入单元606、存储单元607和比较单元608,输入单元606用于输入供热温度,存储单元606预存储有依次增大的第一温度阈值、第二温度阈值和第三温度阈值,比较单元608用于比较供热温度和第一温度阈值、第二温度阈值、第三温度阈值的大小。

70.当供热温度小于第一温度阈值时,第一预设挡位601控制一级换热机组10开启;当

供热温度大于第一温度阈值并小于第二温度阈值时,在一级换热机组10开启的同时,第二预设挡位602控制二级换热机组20开启;当供热温度大于第二温度阈值并小于第三温度阈值时,在一级换热机组10和二级换热机组20开启的同时,第三预设挡位603控制三级换热机组30开启。

71.操作人员可以在集控单元60内预先存储第一温度阈值、第二温度阈值和第三温度阈值,其中,当需求的供热温度低于第一温度阈值时,可以判定为低水平供热需求,集控单元60只开启一级换热机组10;当需求的供热温度高于第一温度阈值并且低于第二温度阈值时,可判定为中水平供热需求,集控单元60只开启一级换热机组10和二级换热机组20;当需求的供热温度高于第二温度阈值并低于第三温度阈值时,可判定为高水平供热需求,此时需同时开启一级换热机组10、二级换热机组20和三级换热机组30进行供热,以满足供热需求。

72.需要说明的是,输入单元可以为具有读写功能的显示器,存储单元可以为型号为n25q128a13bsf40f的存储器,比较单元可以为型号为lm339的比较器,输入单元606、存储单元607和比较单元608均与集控单元60相连,输入单元606输入的供热温度传递给集控单元60,集控单元60将供热温度信息传递给比较单元608,比较单元608调取存储单元607内预存储的温度阈值信息并于供热温度信息比较得到比较结果,再将比较结果反馈给集控单元60,集控单元60根据比较结果实现对一级换热机组10、二级换热机组20和三级换热机组30的开闭控制。

73.在本技术的一些实施例中,结合我国北方某地区供热期期间某某热电厂供热方式的实际情况为例,对本技术的供热系统1000在不同的供热要求下,合理组合供热方式达到更为优化的组合,提高供热热电比,优化系统煤耗水平,提高供热经济性的效果进行说明:

74.我国北方某地区供热期期间的供热需求范围为60-106℃,某某热电厂采用多机供热,共同接带某地区一次热力管网,供热循环水流量12000t/h,供热循环水方式为,一次管网回水进入一级换热机组10,再依次进入二级换热机组20、三级换热机组30,最后汇入用户管路50。

75.在需求的供热温度≤72℃时,采取一级换热机组10的高背压供热凝汽器101供热运行,背压40kpa,实现供热量为280-370mw,在本供热时间段机组平均电负荷为400mw,热电比实现0.7-0.925;

76.在需求的供热温度为72-80尖峰冷却装置℃之间时,采取一级换热机组10的高背压供热凝汽器101供热运行,背压35kpa,二级换热机组20的热泵机组202和前置供热凝汽器201投入供热运行,实现供热量为370-518mw,在本供热时段的机组平均电负荷为400mw,热电比实现0.925-1.295;

77.在需求的供热温度为80尖峰冷却装置-106℃时,采取一级换热机组10的高背压供热凝汽器101供热运行,背压30kpa,二级换热机组20的热泵机组202和前置供热凝汽器201投入供热运行,三级换热机组30的热网加热器301投入供热运行,实现供热量为518-720mw,在本供热时段的平均电负荷为430mw,热电比实现1.2-1.67;

78.对于一级换热机组10,整个供热期期间热电比实现1.6-2.04,供热时段平均电负荷为230mw,供电煤耗完成170-190g/kwh。

79.可以发现,通过本技术的供热系统1000,在不同供热需求的情况下,通过本技术的

组合方式,可以实现各时段最大热电比,使热电厂的效益实现最大化,对比各时段的热电比,可以发现通过本技术的组合供热方式,随着供热需求的提高热电比依次增大,也就是通过热量的梯级利用,热能的利用率得到提高,并且煤耗率在下降,通过本技术的合理组合供热方式达到相较传统供热方式更为优化的组合,降低了热能损失,提高了供热热电比,优化了系统煤耗水平,提高了供热经济性。

80.在本技术的一些实施例中,如图1-图4所示,集控单元60还设有温度检测单元和第四预设挡位604,温度检测单元609用于检测热网回水管路40中热网回水的温度,第四预设挡位604用于根据热网回水的温度控制前置供热凝汽器201的开启和关闭。

81.通过热网回水的温度判断是否达到需求的供热温度,并以此为根据调整前置供热凝汽器201的开启和关闭,相当于在上述实施例供热方式的基础上,进一步优化供热实现的方式,以减少多余的煤耗,节约能源,提高热能利用率和供热经济性。

82.具体的,可以通过预先计算,得到热网回水的温度与开启前置供热凝汽器201时供热需求的对应关系,获得第五温度阈值,并将在第五温度阈值预存储在集控单元60的存储单元内,当热网回水的温度大于第五温度阈值时,关闭前置供热凝汽器201,当热网回水的温度小于第五温度阈值时,开启前置供热凝汽器201。

83.需要说明的是,温度检测单元609可以为型号为gwh300的温度传感器,设置在热网回水管路40内并且与集控单元60相连,集控单元60接收温度传感器的温度信息并将其传递给比较单元608,比较单元608比较温度信息和第五温度阈值,并将比较结果反馈给集控单元60,集控单元60根据比较结果实现对前置供热凝汽器201的开闭控制。

84.在本技术的一些实施例中,如图1-图3所示,大温差集中供热系统1000还包括与前置供热凝汽器201并联的尖峰冷却装置70,集控单元60还设有第五预设挡位605,存储单元607预存储有小于第一温度阈值的第四温度阈值,比较单元608还用于比较供热温度和第四温度阈值的大小;

85.当供热温度小于第四温度阈值时,第一预设挡位601控制一级换热机组10关闭,第四预设挡位604控制前置供热凝汽器201开启,第五预设挡位605控制尖峰冷却装置70开启。

86.在非供热期期间,一般是夏季,供热系统1000无需进行大范围供热,因此只需要开启一小部分供热装置即可达到供热需求,但是在夏季外部温度高,如果只采用空冷的方式,则空冷系统承担的热负荷较大,会提高机组运行的背压,提高机组煤耗,因此引入尖峰冷却装置70,在非供热期期间,本实施例采用前置供热凝汽器201进行供热,将尖峰冷却装置70并联在前置供热凝汽器201的两端,可以分担热负荷,实现降低前置供热凝汽器201的背压,从而降低供热系统1000煤耗,达到节能的效果。

87.在本技术的一些实施例中,如图3所示,大温差集中供热系统1000还包括凝结水系统80,用于将输入的低品位热能转换为高品位热能,凝结水系统包括低品位热能入口801和高品位热能出口802;

88.低品位热能入口801与高背压供热凝汽器101、前置供热凝汽器201、热泵机组202、热网加热器301的排气口连通;

89.高品位热能出口802与高背压供热凝汽器101、前置供热凝汽器201、热泵机组202、热网加热器301的进气口连通。

90.本技术对凝结水系统80的实现结构不做具体限定,包括但不限于锅炉。

91.在本技术的一些实施例中,如图5所示,提供一种大温差集中供热方法,应用于上述实施例的大温差集中供热系统1000,包括以下步骤:

92.步骤s1:在集控单元60预存储第一温度阈值、第二温度阈值和第三温度阈值,输入供热温度;

93.步骤s2:比较所述供热温度与所述第一温度阈值、所述第二温度阈值、所述第三温度阈值的大小;

94.当所述供热温度低于所述第一温度阈值时,开启所述一级换热机组10进行一阶供热;

95.当所述供热温度高于所述第一温度阈值并低于所述第二温度阈值时,同时开启所述一级换热机组10和所述二级换热机组20进行二阶供热;

96.当所述供热温度高于所述第二温度阈值并低于所述第三温度阈值时,同时开启所述一级换热机组10、所述二级换热机组20和所述三级换热机组30进行三阶供热。

97.本大温差集中供热方法通过四种不同的供热方式进行组合,可以适应多种供热情况,满足大温差集中供热的需求,并且通过多种组合可以在不同的供热要求下,合理组合供热方式达到更为优化的组合,提高供热热电比,优化系统煤耗水平,提高供热经济性。

98.能够根据不同的供热需求,组合不同的换热机组,避免直接同时开启多个换热机组造成热能浪费,达到优化系统煤耗水平的效果。

99.在本技术的一些实施例中,如图5所示,还包括,步骤s3:检测所述热网回水管路40的热网回水温度,根据热网回水温度选择关闭n'个所述前置供热凝汽器201,n'≤n。

100.通过热网回水的温度判断是否达到需求的供热温度,并以此为根据调整前置供热凝汽器201的开启和关闭,相当于在上述实施例供热方式的基础上,进一步优化供热实现的方式,以减少多余的煤耗,节约能源,提高热能利用率和供热经济性。

101.在本技术的一些实施例中,如图5所示,还包括,步骤s4:在集控单元60预存储第四温度阈值,比较所述供热温度和所述第四温度阈值,当所述供热温度低于所述第四温度阈值时,关闭所述一级换热机组10,单独开启所述二级换热机组20的所述前置供热凝汽器201进行非供热期供热,开启尖峰冷却装置70分担所述前置供热凝汽器201的热负荷。

102.将尖峰冷却装置70并联在前置供热凝汽器201的两端,可以分担热负荷,实现降低前置供热凝汽器201的背压,从而降低供热系统1000煤耗,达到节能的效果。

103.需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

104.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

105.除非另有定义,本文中所使用的技术和科学术语与本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中使用的术语只是为了描述具体的实施目的,不是旨在限制本发明。本文中出现的诸如“设置”等术语既可以表示一个部件直接附接至另一个部件,也可

以表示一个部件通过中间件附接至另一个部件。本文中在一个实施方式中描述的特征可以单独地或与其它特征结合地应用于另一个实施方式,除非该特征在该另一个实施方式中不适用或是另有说明。

106.本发明已经通过上述实施方式进行了说明,但应当理解的是,上述实施方式只是用于举例和说明的目的,而非意在将本发明限制于所描述的实施方式范围内。本领域技术人员可以理解的是,根据本发明的教导还可以做出更多种的变型和修改,这些变型和修改均落在本发明所要求保护的范围以内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1