一种山泉流水养鱼尾排水净化系统

1.本实用新型涉及山泉流水养鱼技术领域,尤其涉及一种山泉流水养鱼尾排水净化系统。

背景技术:

2.山泉流水养鱼是一种新兴的开放式养鱼模式,但是在山泉流水养鱼的过程中,鱼群所产生的粪便和饵料残渣会不停的排放到溪流中,会污染环境和水质。现有技术中,专利申请cn107935330a公开一种山泉流水养鱼尾排水净化设施,其中采用生物滤床的方式进行净化并转化吸收,大大提高能源利用率,提高山泉流水养鱼的经济效益,保护生态环境,但没有充分发挥山泉流水和地形地势的优势。

3.在对养鱼尾水的处理方式中,除利用生态方式进行净化外,还可以利用工业设备或化学添加剂,但用于山泉流水养鱼时均无法充分发挥山泉流水水流持续流动和水流具有天然流速的特性,相较于淡水池塘的养殖,人工成本和投入成本更高,从经济和环保方面均难以达到预想需求。

技术实现要素:

4.为了解决现有技术中存在的缺陷,本实用新型的目的是提出一种山泉流水养鱼尾排水净化系统。

5.为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

6.本实用新型提供的一种山泉流水养鱼尾排水净化系统,包括净化场地和集中处理池,所述净化场地内设有由流通流路、连接所述流通流路的进水口、设有流出口的控制流路、排水流路、分流槽和和排水槽组成的循环净化流路;其中:

7.所述流通流路为夹角90

–

160

°

的v形结构,内部设有若干均匀分布的涵管,两端设有进水口,所述进水口在所述流通流路的中心延伸线上且宽度不小于所述流通流路的宽度,所述流通流路由进口到交点处依山势由低到高倾斜建立;

8.所述控制流路连接所述流通流路的两端,其中间位置到两端位置由高到低倾斜建立,且内部对称设有可调的阻隔滤网;

9.所述排水流路位于所述控制流路和所述流通流路之间的区域内,由所述流通流路的交点到所述控制流路由高到低倾斜建立,所述排水流路内部设有若干净化板、两侧设有排水槽;

10.所述集中处理池与所述净化场地内流通流路、控制流路和排水流路通过所述排水槽分别连通。

11.进一步地,所述流通流路内所述涵管为两端封闭的半圆形涵管,所述涵管的长度大于所述流通流路的宽度40

–

80cm。

12.进一步地,所述排水流路内所述净化板为夹角90

–

160

°

的v形结构,且板截面为倒三角形状,净化板底端一侧开设有与其形状相同的分流槽。

13.进一步地,所述排水流路内所述排水槽的倾斜度与所述流通流路的倾斜度相同,且高度低于所述流通流路的高度,所述流通流路和所述控制流路均与所述排水槽连通。

14.进一步地,所述控制流路内所述阻隔滤网为粗细不同的双层滤网,粗滤网为300目筛网,细滤网为500目筛网,两层滤网之间区域具有连接管连通所述排水槽。

15.进一步地,所述流通流路和所述控制流路内均设有植物层,底壁均铺设有碎石滤层和生物层,所述植物层为香蒲或芦苇,所述生物层为基于所述植物层养殖的米虾或环棱螺,所述碎石滤层由碎石、炉渣、浮土、砂砾和适合植物生长的基质土壤组成,共分为三层,每层厚度在25cm以上,最大厚度为所述流通流路和所述控制流路的底壁到涵管最高高度距离的1/3。

16.进一步地,所述流通流路、控制流路和排水流路边缘设有控制水位高度的挡板,且可控制所述涵管和净化板的顶端距离水面高度;所述流通流路、控制流路和排水流路的宽度以保证山泉水流流通的平均流速在1.2

–

1.5m/s之间为准。

17.进一步地,所述进水口处设有阀门和水泵,且靠近所述控制流路和所述流通流路的交汇处,用于控制交汇处的瞬时流速。

18.进一步地,所述控制流路和所述流通流路由高到低倾斜建立的倾斜角度根据养殖环境均保持在10

–

60

°

区间。通过上述山泉流水养鱼尾排水净化系统进行山泉流水养鱼尾排水净化处理的方法,包括以下步骤:

19.步骤一:选择合适位置建立净化场地,保证净水场地连通鱼池和山泉流,或净化场地直接作为鱼塘使用;

20.步骤二:在净化场地内建立由流通流路、连接流通流路的进水口、设有流出口的控制流路、排水流路、分流槽和排水槽组成的循环净化流路;

21.步骤三:在流通流路内建立若干均匀分布的涵管,在排水流路内部建立若干净化板和两侧建立排水槽,在控制流路内部对称建立可以调控的阻隔滤网;

22.步骤四:在每个流路边缘建立控制水位高度的挡板,并控制涵管和净化板的顶端距离水面高度;

23.步骤五:在流通流路和控制流路的底壁铺设碎石滤层和生物滤层;

24.步骤六:在净化场地一侧连接排水槽的集中处理池;

25.步骤七:将净化场地作为鱼池,放入养殖鱼类,将山泉水通过进水口引入流通流路;

26.步骤八:在每个进口处设立阀门和水泵控制流动速度,将阀门和水泵设立在靠近控制流路和流通流路的交汇处,用于控制交汇处的瞬时流速;

27.步骤九:定期在残渣汇集处人工清理残渣或通过加大水流流速进行全面清理净化场地。

28.相比于现有技术,本实用新型的有益效果在于:

29.1本实用新型设有优化设计的净化场地,充分利用山泉流水养鱼水流持续流动和恒定流速的特性,不需要或者极少需要机械设备的参与,配合流路即可实现水流循环,通过控制流出口的流速可以实现开环流动和闭环流动,大大降低成本。

30.2在水流流动的期间,鱼粪、饵料残渣等污染杂质随水流带动,并由各个流路和滤层进行阻隔净化,让场地内的水流以及流出的水流持续保持健康标准,同时为净化场地提

供灵活的操作性,方便人工对残渣杂质的清理,并将残渣重点排除。同时通过流路的开关和水流的速度可以控制鱼类活动范围,最大程度地利用场地的独特地形优势和山泉流水的优势,充分发挥循环和过滤效果,让流动距离更长更好地对水流进行净化,极大节省人工参与和设备投入成本,绿色环保。

附图说明

31.附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。

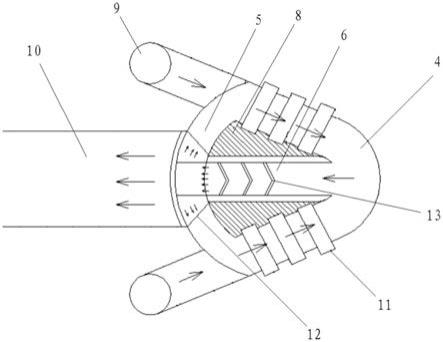

32.图1为实施例中山泉流水养鱼尾排水净化系统的结构示意图;

33.图2为实施例中山泉流水养鱼尾排水净化系统的净化场地的俯视图;

34.图3为实施例中山泉流水养鱼尾排水净化系统的净化场地中流通流路的示意图;

35.图4为实施例中山泉流水养鱼尾排水净化方法的步骤流程图;

36.附图标记如下:1

–

净化场地、2

–

集中处理池、3

–

循环净化流路、4

–

流通流路、5

–

控制流路、6

–

排水流路、7

–

分流槽、8

–

排水槽、9

–

进水口、10

–

流出口、11

–

涵管、12

–

阻隔滤网、13

–

净化板、14

–

挡板、15、碎石滤层、16、植物层、17、生物层。

具体实施方式

37.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

38.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

39.以下实施例中提供一种山泉流水养鱼尾排水净化系统,包括净化场地(a)1和集中处理池(b)2,净化场地1内设有由流通流路(l)4、连接流通流路4的进水口9、设有流出口10的控制流路(k)5、排水流路(p)6、分流槽7和和排水槽(f)8组成的循环净化流路3;其中,流通流路4为夹角90

–

160

°

的v形结构,内部设有若干均匀分布的涵管11,两端设有进水口9,进水口9在流通流路4的中心延伸线上且宽度不小于流通流路4的宽度,由进口到交点处依山势由低到高倾斜建立;控制流路5连接流通流路4的两端,其中间位置到两端位置由高到低倾斜建立,且内部对称设有可调的阻隔滤网12;排水流路6位于控制流路5和流通流路4之间的区域内,由流通流路4的交点到控制流路5由高到低倾斜建立,排水流路6内部设有若干净化板13、两侧设有排水槽8;集中处理池2与净化场地1内流通流路4、控制流路5和排水流路6通过排水槽8分别连通,流通流路4、控制流路5和排水流路6的边缘均设有控制水位高度的挡板14。

40.实施例一

41.参照图4,描述了一种山泉流水养鱼尾排水净化方法,具体包括以下步骤:

42.步骤s101:选择合适的位置,建立净化场地,并使净水池能够连通鱼池和山泉流,可直接作为鱼塘使用;

43.步骤s103:在净化场地内建立净化流路,并使流路相互具有循环,净化流路分别由流动流路l、连接流动流路的进水口、设有流出口的控制流路、排水流路、分流槽和排水槽组成;每个流路的宽度根据山泉流水的流速进行限制,控制宽度保证水流的正常流通的平均流速在1.2

–

1.5m/s之间。

44.步骤s105:在流通流路内建立若干均匀分布的半圆形涵管、在排水流路内建立若干净化板、在排水流路的两侧建立排水槽、在控制流路的内部对称建立可以调控的阻隔滤网;

45.步骤s107:在每个流路边缘建立由于控制水位高度的挡板,并控制涵管和净化板的顶端距离水面高度;根据养殖的鱼的种类,上层鱼、中层鱼以及底层鱼控制涵管和净化板的顶端距离水面高度,保证养殖鱼能够在合适水温水域层移动且无阻碍。

46.步骤s109:在流通流路、控制流路的底壁铺设碎石滤层15和生物滤层;

47.步骤s111:在净化场地一侧建立连接排水槽的集中处理池;集中处理池通过管路直接连接各个流路,设立阀门开关,用于快速排水和方便进行清理,连接集中处理池的管路可以根据流速加减,达到满足流速的数量。

48.步骤s113:将净化场地作为鱼池,放入养殖的鱼类,将山泉水通过进水口引入流通流路;

49.步骤s115:在每个进口处设立阀门和水泵控制流动速度,将阀门和水泵设立在靠近控制流路和流通流路的交汇处,用于控制交汇处的瞬时流速;

50.步骤s117:定期在残渣汇集处人工清理残渣或通过加大水流流速进行全面清理净化场地。清理时,使水流流速大于2m/s,并封度流出口30

–

60min,且在各个流路中放置不同摆放角度的导向板,使水流能够冲击侧壁和底壁,随后,保持流入流速,使流出口的流出速度大于流入水流速度1.5倍以上,直至水流变的清澈。

51.实施例二

52.参照图1

–

3,在实施例一的基础上,用于步骤s105中在流通流路内建立半圆形涵管,将涵管两端封堵,且长度要大于流通流路的宽度40

–

80cm,用于方便调节高度。

53.具体地,涵管的半圆形结构能够在持续保持流动的水流内,对水流内的鱼类粪便和鱼饵残渣进行阻隔,并慢慢堆积在底部,直至底部堆积到达涵管顶端高度后,流入下一个涵管阻隔区域,期间流动和堆积期间,植物层16和生物滤层会将残渣作为养料吸收。

54.一个实施例中,用于步骤s105中在排水流路内建立若干净化板,净化板设为夹角90

–

160

°

的v形结构,且板截面为倒三角形状,净化板底端一侧开设有与净化板形状相同的分流槽。

55.进一步地,用于步骤s105中,排水流路的两侧建立排水槽,排水槽的倾斜度与流通流路倾斜度相同,且高度位置低于流通流路的高度位置,流通流路和控制流路通过流路连接排水槽。

56.具体地,流动流路交汇处的水流会通过排水流路由上而下向控制流路流去,水流内没有完全过滤的残渣由净化板阻隔,并慢慢的向两侧分散堆积,最终经由底部开设的分流槽流入排水槽中,并由排水槽排出。

57.一个实施例中,用于步骤s105中,在控制流路的内部对称建立可以调控的阻隔滤网,滤网为双层滤网,粗滤网为300目筛网,细滤网为500目筛网,两层滤网之间区域具有连

接管连通排水槽。

58.具体地,通过排水流路流入控制流路的水流,可以直接通过流出口流出,或者在关闭流出口后,由上至下向两侧的流动流路流去,而因为控制流路和流动流路的交汇处具有较大的流速,控制流路的高度由低于两两流动流路交汇处的高度,当流速过快时,控制流路水流向流动流路流动,当流速过慢或者控制流路流出口的流速快于流动流路的流速时,流动流路的水流会向控制流路分流,对滤网进行反洗。

59.更具体地,控制流路的流出口处设有闸门用于控制流速和开关,关闭时,净化场地流动闭环,水位不断上升,通过排水槽流入集中净化池中,由集中净化池单独排放,滤网也可以根据需要进行闭环或者开关进行安装拆卸。

60.一个实施例中,用于步骤s105中,控制涵管和净化板的顶端高度,并在流通流路、控制流路的底壁铺设碎石滤层15和生物层17。

61.一个实施例中,所述生物滤层分别为植物层16和一定密度的生物层17,其中,植物层16为香蒲、芦苇等;生物层17为基于植物层16养殖的米虾、环棱螺等;碎石滤层15由碎石、炉渣、浮土、砂砾及适合植物生长的基质土壤组成,共分为三层,每层厚度在25cm以上,最大厚度为底壁到涵管最高高度距离的1/3。

62.具体地,碎石滤层15的底层填料为厚度15cm以上的碎石和砂砾混合物,碎石和砂砾的直径在1

–

4mm,中间层为厚度20cm以上炉渣与浮土混合物,表层填料为厚度25cm的基质土壤。

63.一个实施例中,用于步骤s103中,流动通道设为夹角90

––

160

°

的v形结构,流动通道的两端设置进水口,进水口在流动通道的中心延伸线上且宽度不小于流动通道的宽度,流动通道由进口到交点处,依山势由低到高倾斜建立,倾斜角度根据养殖环境保持在10

–

60

°

区间。

64.一个实施例中,用于步骤s103中,控制流路连接流通流路的两端,控制流路的中间位置到两端位置由高到低倾斜建立,在控制流路和流通流路之间的区域内建立排水流路,排水流路由流通流路的交点到控制流路由高到低倾斜建立,倾斜角度根据养殖环境保持在10

–

60

°

区间。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1