反转式正向堰除沙系统的制作方法

[0001]

本发明涉及泥沙处理技术领域,是一种反转式正向堰除沙系统。

背景技术:

[0002]

在农业滴灌领域,滴灌用水在进入滴灌管网前,必须经过沉淀、过滤等环节处理。在各处理环节中,要根据天然来水的泥沙含量、灌溉用水量等指标,设计建造相应的过滤沉沙设施,实现对河水泥沙进行沉淀处理,使天然河水的含泥沙量满足滴灌配水要求;另外,现有的泥沙沉沙设施,不能很好地解决天然来水中的悬移质泥沙沉淀问题。

技术实现要素:

[0003]

本发明提供了一种反转式正向堰除沙系统,克服了上述现有技术之不足,其能有效解决现有过滤沉沙设施沉沙效果差的问题。

[0004]

本发明的技术方案是通过以下措施来实现的:一种反转式正向堰除沙系统,包括沉沙装置、清水池和蓄沙池,沉沙装置包括沉沙池、清水渠、清水平台、正向堰和排沙闸,沉沙池包括沉沙池底板、左侧墙和右侧墙,沉沙池底板左侧固定安装有左侧墙,沉沙池底板右侧固定安装有右侧墙;左侧墙后部上侧设有安装口,安装口内固定安装有左端位于沉沙池左方的清水渠,清水渠包括清水渠底板、前侧墙和后侧墙,对应安装口前侧位置的左侧墙左侧固定安装有前侧墙,对应安装口后侧位置的右侧墙左侧固定安装有后侧墙,前侧墙下侧和后侧墙下侧之间固定安装有右端与右侧墙左侧对应位置固定安装在一起的清水渠底板,对应左侧墙和右侧墙之间位置的清水渠底板前侧固定安装有清水平台,清水平台左侧与左侧墙右侧对应位置固定安装在一起,清水平台右侧与右侧墙左侧对应位置固定安装在一起;清水平台上侧前端固定安装有正向堰,对应清水渠后方位置的左侧墙和右侧墙之间设有排沙闸;清水渠左端设有清水池,沉沙池的后端设有蓄沙池。

[0005]

下面是对上述发明技术方案的进一步优化或/和改进:上述还可包括主渠和引水渠,沉沙池前方设有主渠,主渠与沉沙池之间设有能使二者连通的引水渠,沉沙池的宽度大于引水渠的宽度。

[0006]

上述还可包括第一进水闸、第二进水闸、第一拦污栅、第二拦污栅和第三拦污栅,引水渠前部内侧前后间隔设有第一拦污栅和第一进水闸,引水渠后部内侧前后间隔设有第二拦污栅和第二进水闸,前侧墙左部和后侧墙左部之间设有第三拦污栅。

[0007]

上述沉沙装置还可包括调流板,对应清水平台前方位置的左侧墙和右侧墙之间设有调流板,调流板上设有至少一个调流孔。

[0008]

上述清水渠还可包括第一受力梁和第二受力梁,对应前侧板位置的清水渠底板下侧固定安装有固定安装在左侧墙和右侧墙之间的第一受力梁,对应后侧板位置的清水渠底板下侧固定安装有固定安装在左侧墙和右侧墙之间的第二受力梁。

[0009]

上述还可包括排水渠和排水闸,蓄沙池外侧设有内外贯通的排水口,对应排水口位置的蓄沙池外侧设有能与蓄沙池连通的排水渠,排水口处设有排水闸。

[0010]

上述还可包括输水管线,清水池外侧设有能与其连通的输水管线。

[0011]

上述还可包括泵站,输水管线上设有泵站。

[0012]

本发明结构合理而紧凑,构思巧妙,通过设置沉沙装置,完成天然来水中推移质和悬移质的沉降,使天然来水上层为清水;通过设置清水平台和正向堰,使清水平台下方的清水水位高于正向堰后,反转漫过正向堰进清水平台进入清水渠;通过设置调流板,实现对天然河道或干渠或支渠中的水经引水渠引入沉沙池中的天然来水进行稳流;通过设置拦污栅,避免杂物进入清水渠下游设施,具有可靠、成本低、易建造和沉沙效果好的特点。

附图说明

[0013]

附图1为本发明最佳实施例的俯视结构示意图。

[0014]

附图2为附图1中沉沙装置的俯视结构示意图。

[0015]

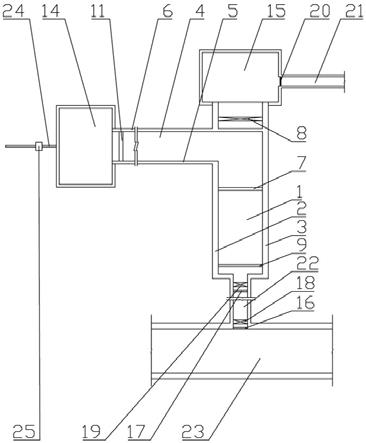

附图3为附图2在a-a处的剖视结构示意图。

[0016]

附图4为附图2的立体结构示意图。

[0017]

附图中的编码分别为:1为沉沙池底板,2为左侧墙,3为右侧墙,4为清水渠底板,5为前侧墙,6为后侧墙,7为正向堰,8为排沙闸,9为调流板,10为调流孔,11为第三拦污栅,12为第一受力梁,13为第二受力梁,14为清水池,15为蓄沙池,16为第一拦污栅,17为第二拦污栅,18为第一进水闸,19为第二进水闸,20为排水闸,21为排水渠,22为引水渠,23为主渠,24为输水管线,25为泵站。

具体实施方式

[0018]

本发明不受下述实施例的限制,可根据本发明的技术方案与实际情况来确定具体的实施方式。

[0019]

在本发明中,为了便于描述,各部件的相对位置关系的描述均是根据说明书附图1的布图方式来进行描述的,如:前、后、上、下、左、右等的位置关系是依据说明书附图1的布图方向来确定的。

[0020]

下面结合实施例及附图对本发明作进一步描述:如附图1、2、3、4所示,该反转式正向堰除沙系统包括沉沙装置、清水池14和蓄沙池15,沉沙装置包括沉沙池、清水渠、清水平台、正向堰7和排沙闸8,沉沙池包括沉沙池底板1、左侧墙2和右侧墙3,沉沙池底板1左侧固定安装有左侧墙2,沉沙池底板1右侧固定安装有右侧墙3;左侧墙2后部上侧设有安装口,安装口内固定安装有左端位于沉沙池左方的清水渠,清水渠包括清水渠底板4、前侧墙5和后侧墙6,对应安装口前侧位置的左侧墙2左侧固定安装有前侧墙5,对应安装口后侧位置的右侧墙3左侧固定安装有后侧墙6,前侧墙5下侧和后侧墙6下侧之间固定安装有右端与右侧墙3左侧对应位置固定安装在一起的清水渠底板4,对应左侧墙2和右侧墙3之间位置的清水渠底板4前侧固定安装有清水平台,清水平台左侧与左侧墙2右侧对应位置固定安装在一起,清水平台右侧与右侧墙3左侧对应位置固定安装在一起;清水平台上侧前端固定安装有正向堰7,对应清水渠后方位置的左侧墙2和右侧墙3之间设有排沙闸8;清水渠左端设有清水池14,沉沙池的后端设有蓄沙池15。在使用过程中,将天然河道或干渠或支渠中的水经引水渠22引入沉沙池中,当来水进入沉沙池时,首先沉淀的是推移质,并按粒径先大后小的顺序沉淀,当悬移质泥沙,推移到清水平台下方区域后,

来水流速逐渐趋近于零,这时悬移质泥沙加速沉淀,随着时间的推移,沉沙池内来水水位逐渐升高,沉淀后的来水上层清水从清水平台下方向前反转并漫过正向堰7,而后经清水平台进入清水渠后存储在清水池14中,实现天然来水的沉沙处理;另外,当需要进行沉沙池清沙作业时,只需开启排沙闸8,沉沙池中沉积的泥沙即可随天然来水排出沉沙池进入蓄沙池15,其排沙周期,要根据来水情况、清水用量等参数,进行物理模型仿真试验确定。根据需求,沉沙池的后部为下游,清水渠的左部为下游。

[0021]

可根据实际需要,对上述反转式正向堰除沙系统作进一步优化或/和改进:如附图1、2、3、4所示,还包括主渠23和引水渠22,沉沙池前方设有主渠23,主渠23与沉沙池之间设有能使二者连通的引水渠22,沉沙池的宽度大于引水渠22的宽度。在使用过程中,通过这样设置,便于将主渠23内的自然来水通过引水渠22引入沉沙装置完成自然来水的沉沙。根据需求,主渠23可为现有的然河道或干渠或支渠。

[0022]

如附图1、2、3、4所示,还包括第一进水闸18、第二进水闸19、第一拦污栅16、第二拦污栅17和第三拦污栅11,引水渠22前部内侧前后间隔设有第一拦污栅16和第一进水闸18,引水渠22后部内侧前后间隔设有第二拦污栅17和第二进水闸19,前侧墙5左部和后侧墙6左部之间设有第三拦污栅11。在使用过程中,由于修建后清水渠、引水渠22过长且处于露天状态,因此通过设置拦污栅避免树叶、杂草和地膜等杂物落入,进入其下游设施;通过设置第一进水闸18和第二进水闸19,便于启闭沉沙装置。

[0023]

如附图1、2、3、4所示,沉沙装置还包括调流板9,对应清水平台前方位置的左侧墙2和右侧墙3之间设有调流板9,调流板9上设有至少一个调流孔10。在使用过程中,通过设置调流板9,实现对天然河道或干渠或支渠中的水经引水渠22引入沉沙池中的天然来水进行稳流。在使用过程中,通过设置调流板9,实现对天然河道或干渠或支渠中的水经引水渠22引入沉沙池中的天然来水进行稳流。

[0024]

如附图1、2、3、4所示,清水渠还包括第一受力梁12和第二受力梁13,对应前侧板位置的清水渠底板4下侧固定安装有固定安装在左侧墙2和右侧墙3之间的第一受力梁12,对应后侧板位置的清水渠底板4下侧固定安装有固定安装在左侧墙2和右侧墙3之间的第二受力梁13。在使用过程中,通过设置第一受力梁12和第二受力梁13,用以支撑清水平台和清水渠底板4上的荷载。

[0025]

如附图1、2、3、4所示,还包括排水渠21和排水闸20,蓄沙池15外侧设有内外贯通的排水口,对应排水口位置的蓄沙池15外侧设有能与蓄沙池15连通的排水渠21,排水口处设有排水闸20。在使用过程中,通过这样的设置,便于清理蓄沙池15中的泥沙。

[0026]

如附图1、2、3、4所示,还包括输水管线24,清水池14外侧设有能与其连通的输水管线24。在使用过程中,通过这样的设置便于清水池14中存储的清水用于滴灌管网或其他需要天然来水的管线。

[0027]

如附图1、2、3、4所示,还包括泵站25,输水管线24上设有泵站25。在使用过程中,通过设置泵站25满足地势高的用水输水。

[0028]

以上技术特征构成了本发明的最佳实施例,其具有较强的适应性和最佳实施效果,可根据实际需要增减非必要的技术特征,来满足不同情况的需求。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1