一种复配罐的制作方法

1.本技术涉及罐体的技术领域,尤其是涉及一种复配罐。

背景技术:

2.复配罐是将外加剂母料、缓凝剂、引气剂等原料按照一定比例混合配比,再水溶稀释至一定程度,制备出成品外加剂的设备。

3.外加剂对混凝土的抗碳化性能有一定的改善作用,在外加剂制备的过程中,工作人员需要不断从复配罐中进行取样,通过对取样出来的样品进行观察检测,来判断内部的外加剂是否制备成合格的成品。

4.但是,对复配罐内的外加剂进行取样时,由于人工取样,无法控制取样高度,从而导致工作人员取样时无法得到精确的浓度测量结果。

技术实现要素:

5.为了使得外加剂浓度的测量结果更为精确,本技术提供一种复配罐。

6.本技术提供的一种复配罐,采用如下的技术方案:

7.一种复配罐,包括罐体,所述罐体侧壁上从上往下间隔设置有若干取样管,若干所述取样管远离罐体侧壁的一端设置有相对应的出料口管,若干所述取样管上均设置有相对应的开关阀。

8.通过采用上述技术方案,当工作人员需要对罐体内的外加剂进行取样时,打开罐体上不同高度的相对应的开关阀,让外加剂从取样管流向出料口管,从出料口管流出,再拿去检测,从而能够检测不同取样高度的外加剂,使得工作人员对罐体内部的外加剂的浓度检测结果更为精确。

9.可选的,所述出料口管上均连接有透明用量管,所述透明用量管上均设置有控制阀,所述透明用量管包括主管和滴管,所述主管位于滴管上方,所述主管与滴管相连通,所述主管与相对应的出料口管相连通,所述控制阀位于主管与滴管连接处,所述主管上设置有液体刻度值。

10.通过采用上述技术方案,工作人员打开开关阀,使得罐体内的外加剂从出料口管流入透明用量管内,工作人员能够从主管上的液体刻度值控制取样的外加剂的用量,后期取样检测时,无需再进行测量用量,简化步骤,同时也能够避免一次性取样太多造成的外加剂的浪费。

11.可选的,所述出料口管与相对应的透明用量管螺纹连接,所述出料口管与透明用量管连接接触面设置有密封层。

12.通过采用上述技术方案,其一,出料口管与透明用量管之间是通过螺纹连接的,安装简单,操作方便;其二,出料口管和透明用量管连接接触面上放置有密封层,能够使得出料口管与透明用量管之间的连接密封性更好,避免连接处外加剂漏出。

13.可选的,所述开关阀远离罐体的一测设置有冲洗管,所述冲洗管一端与相对应的

取样管连接,所述冲洗管的另一端连接有水源。

14.通过采用上述技术方案,当对罐体内的外加剂取样完毕后,让水源从冲洗管流入透明用量管内,对透明用量管内侧壁进行冲洗,避免透明用量管内残留的外加剂对下一次取样浓度造成误差。

15.可选的,所述罐体侧壁沿高度方向设置有第一保护板和第二保护板,所述第一保护板和第二保护板分别位于若干所述取样管的两侧,所述第一保护板上铰接有盖板,所述盖板、第一保护板、第二保护板与罐体侧壁形成空腔,所述透明用量管均位于空腔内。

16.通过采用上述技术方案,透明用量管位于盖板、第一保护板、第二保护板以及罐体侧壁所形成的空腔内,避免通明用量管在不使用时被不小心撞坏,延长透明用量管的使用年限。

17.可选的,所述盖板与第二保护板接触边缘设置有内凹槽,所述内凹槽用来供手放置。

18.通过采用上述技术方案,当工作人员需要打开盖板时,将手部放置在内凹槽内,再向外拉盖板,便能够将盖板打开,内凹槽的设置方便了工作人员对盖板的操作。

19.可选的,所述罐体内设置有液位感应器,所述罐体外设置有报警器,所述液位感应器与报警器电性连接。

20.通过采用上述技术方案,当罐体内的液位感应器感应到罐体内的外加剂达到设定值时,报警器出现报警,从而告知工作人员,避免罐体内外加剂量过多,避免外加剂从罐体上端溢出造成外加剂的浪费。

21.可选的,所述罐体侧壁上设置有观察窗,所述观察窗沿罐体高度方向设置。

22.通过采用上述技术方案,观察窗的设置,能够方便工作人员对罐体内部外加剂剩余量多少的了解。

23.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

24.当工作人员需要对罐体内的外加剂进行取样时,打开罐体上不同高度的相对应的开关阀,让外加剂从取样管流向出料口管,从出料口管流出,再拿去检测,从而能够检测不同取样高度的外加剂,使得工作人员对罐体内部的外加剂的浓度检测结果更为精确;

25.工作人员打开开关阀,使得罐体内的外加剂从出料口管流入透明用量管内,工作人员能够从主管上的液体刻度值控制取样的外加剂的用量,后期取样检测时,无需再进行测量用量,简化步骤,同时也能够避免一次性取样太多造成的外加剂的浪费;

26.当对罐体内的外加剂取样完毕后,让水源从冲洗管流入透明用量管内,对透明用量管内侧壁进行冲洗,避免透明用量管内残留的外加剂对下一次取样浓度造成误差。

附图说明

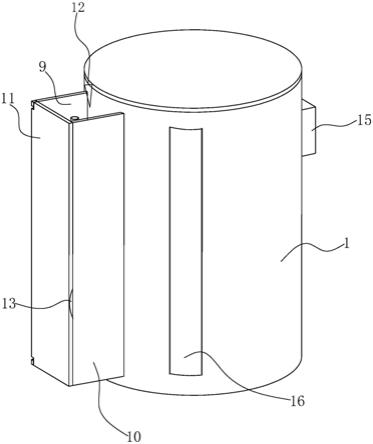

27.图1是本实施例的整体示意图;

28.图2是本实施例的剖视图;

29.图3是图2中a部分的放大示意图;

30.图4是本实施例中凸显透明用量管的示意图;

31.图5是图4中b部分的放大示意图。

32.附图标记:1、罐体;2、取样管;3、出料口管;4、开关阀;5、透明用量管;501、主管;

502、滴管;503、控制阀;6、液体刻度值;7、密封层;8、冲洗管;9、第一保护板;10、第二保护板;11、盖板;12、空腔;13、内凹槽;14、液位感应器;15、报警器;16、观察窗。

具体实施方式

33.以下结合附图1

‑

5对本技术作进一步详细说明。

34.本技术实施例公开一种复配罐。参照图1和图2,包括圆柱罐体1,罐体1的侧壁上从上往下间隔依次连通有若干取样管2,若干取样管2远离罐体1侧壁的一端连通有相对应的出料口管3,取样管2上都安装有相对应的开关阀4。本实施例中若干取样管2有3个。

35.当工作人员需要对罐体1内的外加剂进行取样检测时,打开罐体1内不同高度的开关阀4,从而对罐体1内不同高度的外加剂进行检测,进而使得对罐体1内的外加剂的浓度测量更加精确。

36.参照图2和图3,出料口管3上都连通有透明用量管5,在透明用量管5上均安装有控制阀503,透明用量管5包括主管501和滴管502,主管501位于滴管502上方,且主管501和滴管502相互连通,主管501的另一端均与相对应的出料口管3相连通,控制阀503安装在主管501和滴管502连接处,在主管501的外侧壁上刻有液体刻度值6。

37.工作人员打开开关阀4,罐体1内的外加剂从罐体1流入透明用量管5,工作人员能够根据主管501侧壁上的液体刻度值6确认流入主管501内的外加剂的用量,从而来确定取样时的用量,后期拿去检测时无需再量取用量值,从而能够到达减少检测步骤的目的,同时也能够避免一次取样太对造成外加剂的浪费。

38.参照图3,出料口管3和透明用量管5之间是通过内外螺纹连接的,且在出料口管3和透明用量管5之间的连接接触面粘合有密封层7。其一、由于出料口管3与透明用量管5之间是通过螺纹连接,所以操作方便、便于安装;其二、密封层7的粘合,使得出料口管3与透明用量管5之间连接的密封性更好,避免外加剂漏出。

39.参照图4和图5,取样管2在开关阀4远离罐体1的一侧均连通有相对应的冲洗管8,冲洗管8的另一端均连通有相对应的水源(未标识)。当对罐体1内的外加剂取样结束后,打开水源开关(未标识),让水源的水流入冲洗管8,对透明用量管5的内侧壁进行冲洗,使得残留在透明用量管5内的外加剂被冲洗掉,从而避免残留在透明用量管5内的外加剂对下一次检测造成影响。

40.参照图1,在罐体1的侧壁沿高度的方向安装有第一保护板9和第二保护板10,第一保护板9和第二保护板10分别安装在若干取样管2的两侧,在第一保护板9远离罐体1侧壁的一端铰接有盖板11,盖板11和第一保护板9、第二保护板10、以及罐体1侧壁形成空腔12,所有透明用量管5均在空腔12内。

41.透明用量管5均位于盖板11和第一保护板9、第二保护板10、以及罐体1侧壁形成空腔12内,避免透明用量管5被撞坏,能够延长透明用量管5的使用年限。

42.参照图1,在盖板11和第二保护板10接触的边缘位置上开设有供工作人员手部放置的内凹槽13。当工作人员需要打开盖板11时,让手放置在内凹槽13上,便于工作人员打开盖板11。

43.参照图2,在罐体1内侧壁上安装有液位感应器14,在罐体1外侧壁上安装有报警器15,液位感应器14和报警器15电性连接。当罐体1内的外加剂达到液位感应器14设定值时,

报警器15报警,避免罐体1内的外加剂量继续增多,避免罐体1内外加剂溢出造成资源的浪费。

44.参照图1,在罐体1的外侧壁上安装有沿着罐体1高度方向安装有透明的观察窗16。工作人员能够通过观察窗16查看罐体1内外加剂的剩余量,便于了解情况。

45.本技术实施例一种复配罐的实施原理为:当工作人员需要对罐体1内的外加剂进行取样检测时,打开罐体1内不同高度的开关阀4,从而对罐体1内不同高度的外加剂进行检测,进而使得对罐体1内的外加剂的浓度测量更加精确。

46.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1