用于净化废气的蜂窝单元以及蜂窝单元的制造方法与流程

1.本发明涉及用于净化废气中所含的大气污染物质等的蜂窝单元。

背景技术:

2.作为净化从内燃机排出的废气的净化装置,已知有包括平箔和波箔层叠而形成的蜂窝体、以及容纳蜂窝体的外筒的蜂窝单元。将具备承载有催化剂的蜂窝体的蜂窝单元(也称为催化转化器)配置在排气路径中,由此通过催化转化器的废气与催化剂大面积接触,因此能够有效地进行废气净化。

3.在用于这种用途的蜂窝单元中,外筒的内表面和蜂窝体的外表面接合而使用。

4.在此,例如,在将外筒的内表面和蜂窝体的外表面在轴向的整个区域接合的情况下,通过接受废气的热,蜂窝体在轴向膨胀,应力集中在接合部而容易产生破损。其结果,蜂窝单元的耐久性降低。

5.另外,由于废气的大气污染物质等与催化剂反应而产生热,因此越接近蜂窝单元的进入侧端面,温度越高。因此,例如,在将外筒的内表面与蜂窝体的外表面在蜂窝单元的轴向上的入口附近接合的情况下,由于废气的大气污染物质等与催化剂的反应热,接合强度降低而破损,蜂窝单元的耐久性降低。

6.因此,在蜂窝单元中,通常外筒和蜂窝体的接合位置设定在蜂窝单元的轴向上的中央部或流出侧的情况多。通过将接合位置设定在中央部或流出侧,在蜂窝体热膨胀时,能够使蜂窝体向轴向的进入侧伸长。因此,能够降低施加于接合部的热应力,提高蜂窝单元的耐久性。

7.现有技术文献

8.专利文献

9.专利文献1:日本专利第6069538号说明书。

技术实现要素:

10.发明所要解决的问题

11.但是,根据上述结构,由于蜂窝体热膨胀,承载在蜂窝体上的催化剂容易脱落,净化性能降低。

12.因此,本发明的目的在于,抑制外筒与蜂窝体的接合部过早破损,并且抑制承载在蜂窝体上的催化剂脱落。

13.用于解决问题的手段

14.为了解决上述问题,本发明提供(1)一种蜂窝单元,包括:蜂窝体,通过层叠由金属箔形成的平箔和波箔而构成,并在所述金属箔上形成有多个贯通孔;以及外筒,用于容纳所述蜂窝体,所述蜂窝体和所述外筒通过外筒-蜂窝体接合部相互接合,所述平箔和所述波箔通过平箔-波箔接合部相互接合,所述蜂窝单元的特征在于,所述多个贯通孔形成于被所述蜂窝体的边缘部区域夹着的孔形成区域,所述外筒-蜂窝体接合部在所述蜂窝体的第一区

域和第二区域分别至少形成一个,所述平箔-波箔接合部在所述蜂窝体的第三区域和第四区域分别至少形成一个,当将所述蜂窝体的所述轴向上的长度设为l时,在长度l为50mm以上的情况下,所述边缘部区域从所述蜂窝体的轴向上的两边缘部朝向所述轴向具有15mm以下的宽度,在长度l不足50mm的情况下,所述边缘部区域从所述蜂窝体的轴向上的两边缘部朝向所述轴向具有(0.5l-10)mm以下的宽度,所述第一区域和所述第三区域是从所述轴向上的所述蜂窝体的气体进入侧边缘部朝向所述轴向为0.33l的区域,所述第二区域和所述第四区域是从所述轴向上的所述蜂窝体的气体流出侧边缘部朝向所述轴向为0.33l的区域,各个所述贯通孔的开口面积为50.3mm2以下,在所述孔形成区域中,当将所述多个贯通孔的合计开口面积的比例设为s%时,满足20%≤s≤70%的条件式。

15.(2)如(1)所述的蜂窝单元,其特征在于,所述平箔-波箔接合部包括:平箔-波箔第一接合部,将所述平箔的背面侧与所述波箔接合;以及平箔-波箔第二接合部,将所述平箔的表面侧与所述波箔接合,所述平箔-波箔第一接合部和所述平箔-波箔第二接合部形成于在所述轴向上相互不重叠的位置。

16.(3)如(1)或(2)所述的蜂窝单元,其特征在于,所述多个贯通孔至少形成在所述平箔上,至少一个所述外筒-蜂窝体接合部沿所述轴向延伸,并横跨所述平箔中的所述边缘部区域和所述平箔中的所述孔形成区域,若将形成于所述平箔的所述多个贯通孔中的、与横跨所述边缘部区域和所述孔形成区域的所述外筒-蜂窝体接合部重叠的贯通孔定义为第一贯通孔,将所述波箔的顶部中的、在所述蜂窝体的径向上与所述第一贯通孔相对的顶部定义为第一顶部,则所述外筒-蜂窝体接合部在所述第一贯通孔和所述第一顶部之间经由所述第一贯通孔延伸出。

17.(4)如(1)至(3)中任一项所述的蜂窝单元,其特征在于,所述多个贯通孔至少形成在所述平箔上,

18.至少一个所述平箔-波箔接合部沿所述轴向延伸,并横跨所述平箔中的所述边缘部区域和所述平箔中的所述孔形成区域,

19.若将形成于所述平箔的所述多个贯通孔中的、与横跨所述边缘部区域和所述孔形成区域的所述平箔-波箔接合部重叠的贯通孔定义为第二贯通孔,将所述波箔的顶部中的、在所述蜂窝体的径向上与所述第二贯通孔相对的顶部定义为第二顶部,则所述平箔-波箔接合部在所述第二贯通孔和所述第二顶部之间经由所述第二贯通孔延伸出。

20.(5)如(1)至(4)中任一项所述的蜂窝单元,其特征在于,各个所述贯通孔的开口面积为12.6mm2以下。

21.(6)如(1)至(5)中任一项所述的蜂窝单元,其特征在于,各个所述贯通孔的开口面积为0.79mm2以下。

22.(7)如(1)至(6)中任一项所述的蜂窝单元,其特征在于,所述s%满足25%≤s≤60%的条件式。

23.(8)如(1)至(7)中任一项所述的蜂窝单元,其特征在于,所述s%满足30%≤s≤50%的条件式。

24.(9)如(1)至(8)中任一项所述的蜂窝单元,其特征在于,形成于所述第一区域的所述外筒-蜂窝体接合部和形成于所述第二区域的所述外筒-蜂窝体接合部相对于通过所述蜂窝体的所述轴向上的中心沿所述蜂窝体的径向延伸的对称面在所述轴向上对称地形成,

形成于所述第三区域的所述平箔-波箔接合部和形成于所述第四区域的所述平箔-波箔接合部相对于所述对称面在所述轴向上对称地形成。

25.(10)如(1)至(9)中任一项所述的蜂窝单元,其特征在于,所述贯通孔沿所述轴向形成为交错状。

26.(11)如(1)、(2)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)和(10)中任一项所述的蜂窝单元,其特征在于,所述贯通孔至少形成在所述平箔上。

27.(12)一种制造方法,是制造如(1)或(2)所述的蜂窝单元的方法,其特征在于,所述多个贯通孔至少形成在所述平箔上,所述方法包括:钎料配置步骤,配置用于形成所述外筒-蜂窝体接合部的钎料;蜂窝体制造步骤,将所述平箔和所述波箔层叠而制造所述蜂窝体;以及加热步骤,加热所述外筒以及内插于所述外筒的所述蜂窝体,在所述钎料配置步骤中,所述钎料配置在横跨所述平箔中的所述边缘部区域和所述平箔中的所述孔形成区域且与所述平箔上形成的所述多个贯通孔中的至少一个贯通孔重叠的位置,若将形成于所述平箔的所述多个贯通孔中的、与所述钎料重叠的贯通孔定义为第一重复贯通孔,则在所述加热步骤中,熔融的所述钎料经由所述第一重复贯通孔在所述第一重复贯通孔和所述波箔的顶部中的在所述蜂窝体的径向上与所述第一重复贯通孔相对的顶部之间延伸出。

28.(13)一种制造方法,是制造如(1)或(2)所述的蜂窝单元的方法,其特征在于,所述多个贯通孔至少形成在所述平箔上,所述方法包括:钎料配置步骤,配置用于形成所述平箔-波箔接合部的钎料;蜂窝体制造步骤,将所述平箔和所述波箔层叠而制造所述蜂窝体;以及加热步骤,加热所述外筒以及内插于所述外筒的所述蜂窝体,在所述钎料配置步骤中,所述钎料配置在横跨所述平箔中的所述边缘部区域和所述平箔中的所述孔形成区域且与形成于所述平箔的所述多个贯通孔中的至少一个贯通孔重叠的位置,若将形成于所述平箔的所述多个贯通孔中的、与所述钎料重叠的贯通孔定义为第二重复贯通孔,则在所述加热步骤中,熔融的所述钎料经由所述第二重复贯通孔在所述第二重复贯通孔和所述波箔的顶部中的在所述蜂窝体的径向上与所述第二重复贯通孔相对的顶部之间延伸出。

29.(14)一种制造方法,是制造如(1)或(2)所述的蜂窝单元的方法,其特征在于,所述多个贯通孔至少形成在所述平箔上,所述方法包括:钎料配置步骤,配置用于形成所述平箔-波箔接合部的钎料;蜂窝体制造步骤,将所述平箔和所述波箔层叠而制造所述蜂窝体;以及加热步骤,加热所述外筒以及内插于所述外筒的所述蜂窝体,在所述钎料配置步骤中,所述钎料配置在横跨所述波箔中的所述边缘部区域和所述波箔中的所述孔形成区域的位置,在所述蜂窝体制造步骤中,所述平箔和所述波箔以所述钎料与形成于所述平箔的所述多个贯通孔中的至少一个贯通孔重叠的方式层叠,若将形成于所述平箔的所述多个贯通孔中的、与所述钎料重叠的贯通孔定义为第三重复贯通孔,则在所述加热步骤中,熔融的所述钎料经由所述第三重复贯通孔在所述第三重复贯通孔和所述波箔的顶部中的在所述蜂窝体的径向上与所述第三重复贯通孔相对的顶部之间延伸出。

30.(15)如(12)至(14)中任一项所述的制造方法,其特征在于,在所述钎料配置步骤中配置的所述钎料的所述径向上的厚度为0.1mm以下。

31.(16)如(12)至(15)中任一项所述的制造方法,其特征在于,在所述钎料配置步骤中配置的所述钎料的所述径向上的厚度为0.01mm以上且0.05mm以下。

32.发明效果

33.根据本发明涉及的蜂窝单元,能够抑制外筒与蜂窝体的接合部过早破损,并且能够抑制承载在蜂窝体上的催化剂脱落。

附图说明

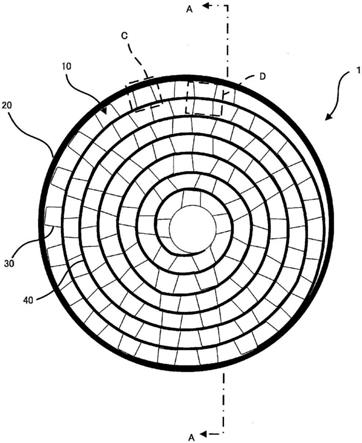

34.图1表示从轴向观察本实施方式中的蜂窝单元的图。

35.图2是图1的a-a向视图。

36.图3是图2中用双点划线包围的区域b的放大图。

37.图4是展开构成蜂窝体10的平箔40的放大展开图。

38.图5是将图1中由虚线包围的区域c以通过第一贯通孔72a的方式沿径向切断的放大截面图。

39.图6是将图1中由虚线包围的区域d以通过第二贯通孔72b的方式沿径向切断的放大截面图。

40.图7是表示制造蜂窝单元1的制造方法的流程图。

具体实施方式

41.(第一实施方式)

42.以下,参照附图对本发明涉及的第一实施方式进行说明。图1是从轴向观察本实施方式中的蜂窝单元的图。参照图1,蜂窝单元1具备蜂窝体10和外筒20。外筒20形成为圆筒状,配置在包围蜂窝体10的径向外表面的位置。蜂窝单元1可以使用耐热合金。耐热合金可以使用含有15~25质量%的cr、2~8质量%的al的耐热合金。例如,可以使用fe-20cr-5al合金、fe-18cr-3al合金、fe-20cr-8al合金等。蜂窝单元1例如可以设置在车辆的排气路径中。车辆包括两轮车、四轮车和越野车。

43.蜂窝体10通过将波箔30和将钎料配置成带状的平箔40以重叠的状态绕轴向卷绕而构成,波箔30和平箔40在径向上交替层叠。根据上述结构,能够在蜂窝体10的内部形成沿轴向延伸的多个气体流路。将蜂窝体10内插于外筒20并在真空气氛中加热,经由钎料使蜂窝体10与外筒20接合(形成后述的外筒-蜂窝体接合部50),并且使波箔30与平箔40接合(形成后述的平箔-波箔接合部60),由此制造蜂窝单元1。钎料可以使用箔钎料,例如可以使用bni-2或bni-5等镍基的钎料。但是,也可以使用与箔钎料不同的粉末状或粒状钎料。

44.在波箔30和平箔40上承载有催化剂(未图示)。催化剂可以通过将洗涂液(以γ氧化铝、添加剂以及贵金属催化剂为成分的溶液)供给到蜂窝体10的气体流路且通过热处理进行烧结来承载。

45.若流入蜂窝体10的气体流路的废气与催化剂接触,则废气中含有的co、烃、no

x

被无害化,能够向车外排出清洁的气体。

46.图2是图1的a-a向视图。图3是图2中用双点划线包围的区域b的放大图。参照图2和图3,在蜂窝单元1上形成有外筒20与蜂窝体10的接合部(外筒-蜂窝体接合部50)和蜂窝体10中的平箔40与波箔30的接合部(平箔-波箔接合部60)。在本实施方式中,平箔-波箔接合部60具备:将平箔40的背面侧40b(在本实施方式中为蜂窝体10的径向上的平箔40的外侧的面)与波箔30接合的平箔-波箔第一接合部61;以及将平箔40的表面侧40a(在本实施方式中为蜂窝体10的径向上的平箔40的内侧的面)与波箔30接合的平箔-波箔第二接合部62。外

筒-蜂窝体接合部50和平箔-波箔第一接合部61形成在图2中用细点表示的区域s1。平箔-波箔第二接合部62形成在图2中用粗点表示的区域s2。区域s1相比区域s2更远离蜂窝体10的轴向中心q(用点划线表示)。

47.外筒-蜂窝体接合部50形成于第一区域re1和第二区域re2双方。平箔-波箔接合部60形成于第三区域re3和第四区域re4双方。在此,第一区域re1和第三区域re3是在将轴向上的蜂窝体10的长度设为l时从轴向上的蜂窝体10的气体进入侧边缘部11朝向轴向为0.33l的区域。此外,第二区域re2和第四区域re4是从轴向上的蜂窝体10的气体流出侧边缘部12朝向轴向为0.33l的区域。

48.通过将外筒-蜂窝体接合部50形成在气体进入侧的第一区域re1和气体流出侧的第二区域re2双方,抑制了蜂窝体10在轴向上的热膨胀,因此能够抑制承载在蜂窝体10上的催化剂脱落。因此,需要在第一区域re1和第二区域re2双方形成外筒-蜂窝体接合部50。

49.另外,在平箔-波箔接合部60形成于第三区域re3和第四区域re4双方的情况下,由于抑制了蜂窝体10在轴向上的热膨胀,因此能够抑制承载于蜂窝体10的催化剂脱落。因此,需要在第三区域re3和第四区域re4双方形成平箔-波箔接合部60。

50.在此,若将外筒-蜂窝体接合部50形成于第一区域re1和第二区域re2双方,则在蜂窝体10沿轴向热膨胀时,热应力集中于外筒-蜂窝体接合部50,存在外筒-蜂窝体接合部50破损的可能性。因此,在波箔30和平箔40上分别设有沿厚度方向贯通的多个贯通孔71、72。此外,在不特别区分波箔30的贯通孔71和平箔40的贯通孔72的情况下,称为贯通孔70。

51.通过在蜂窝体10上形成贯通孔70,能够得到将外筒-蜂窝体接合部50形成于第一区域re1和第二区域re2双方所带来的效果(抑制承载于蜂窝体10的催化剂脱落),并且抑制蜂窝体10的轴向上的热膨胀而缓和施加于外筒-蜂窝体接合部50的热应力。由此,能够抑制外筒-蜂窝体接合部50破损。本效果在将贯通孔70的直径设定为8mm以下时得到。由于贯通孔70为圆形,因此各贯通孔70的开口面积为50.3mm2。此外,如果各贯通孔70的开口面积为50.3mm2以下,则即使是圆以外的形状(例如椭圆等),也能够得到同样的效果。此外,贯通孔70的开口面积的下限值没有特别限定,例如,可以将贯通孔70的开口面积分别设定为0.031mm2以上。因此,在贯通孔70的形状为圆形的情况下,能够将贯通孔70的直径设定为0.2mm以上。

52.贯通孔70形成于夹在蜂窝体的边缘部区域t之间的孔形成区域d中。在此,边缘部区域t在l为50mm以上的情况下,从轴向上的蜂窝体10的两边缘部11、12朝向轴向具有15mm以下的宽度。若将边缘部区域t设定为从蜂窝体10的两边缘部朝向轴向超过15mm,则边缘部区域t过度变宽,利用贯通孔70抑制蜂窝体10的轴向上的热膨胀的效果降低。另外,在l小于50mm的情况下,从蜂窝体10的轴向上的两边缘部朝向轴向具有(0.5l-10)mm以下的宽度。若将边缘部区域t设定为从蜂窝体10的两边缘部朝向轴向超过(0.5l-10)mm,则边缘部区域t过度变宽,利用贯通孔70抑制蜂窝体10的轴向上的热膨胀的效果降低。在本说明书中,定义交界线q1,该交界线q1通过形成在最接近蜂窝体10的轴向端部的位置上的贯通孔70的外边缘(最接近上述轴向端部的外边缘)而沿与轴向中心q平行的方向延伸,并且将比该交界线q1更靠轴向中心q侧的区域定义为孔形成区域d,将比交界线q1更靠轴向端部侧的区域定义为边缘部区域t。此外,对于边缘部区域t的宽度的下限没有特别规定,但优选朝向轴向具有1mm的宽度。

53.在孔形成区域d中,将全部的贯通孔70的合计开口面积的比例设为s(%)时,s满足20(%)≤s≤70(%)的条件式。s小于20%时,不能充分抑制蜂窝体10在轴向上的热膨胀,应力集中于外筒-蜂窝体接合部50,外筒-蜂窝体接合部50存在破损的可能性。s超过70%时,贯通孔70的开口率过大,蜂窝体10的强度降低。

54.各贯通孔70的开口面积优选设定为12.6mm2以下。因此,在贯通孔70的形状为圆形的情况下,优选各贯通孔70的直径设定为4mm以下。通过将各贯通孔70的开口面积设定为12.6mm2以下,孔形成区域d中的贯通孔70的分布变得更均匀,因此在蜂窝体10中能够更均匀地缓和热应力,进一步提高蜂窝体10的耐久性。

55.更优选的是,各贯通孔70的开口面积设定为0.79mm2以下。因此,在贯通孔70的形状为圆形的情况下,更优选各贯通孔70的直径设定为1mm以下。通过将各贯通孔70的开口面积设定为0.79mm2以下,孔形成区域d中的贯通孔70的分布进一步均匀,因此在蜂窝体10中能够进一步均匀地缓和热应力,进一步提高蜂窝体10的耐久性。另外,由于体现绕入效果(后述)的部位增加,因此能够增加平箔40与波箔30的接合部位,能够进一步抑制蜂窝体10在轴向上的热膨胀。

56.开口率s优选满足25(%)≤s≤60(%)的条件式。根据该结构,通过使25(%)≤s,能够在蜂窝体10中进一步缓和热应力,进一步提高蜂窝体10的耐久性。另外,通过使s≤60(%),提高设置有贯通孔70的箔的耐久性。

57.更优选的是,开口率s满足30(%)≤s≤50(%)的条件式。根据该结构,能够在蜂窝体10中进一步缓和热应力,进一步提高蜂窝体10的耐久性。另外,更充分地体现绕入效果(后述),进一步提高蜂窝体10的耐久性。

58.如上所述,平箔-波箔接合部60具备:将平箔40的背面侧40b与波箔30接合的平箔-波箔第一接合部61;以及将平箔40的表面侧40a与波箔30接合的平箔-波箔第二接合部62。另外,平箔-波箔第一接合部61和平箔-波箔第二接合部62设置于在轴向上彼此不重叠的位置。根据这些结构,与平箔-波箔第一接合部61和平箔-波箔第二接合部62形成于在轴向上相互重叠的位置的情况相比,能够进一步缓和对蜂窝体10的径向的热应力。由此,能够进一步提高蜂窝体10的耐久性。

59.图4是展开构成蜂窝体10的平箔40的放大展开图。外筒-蜂窝体接合部50沿轴向延伸,横跨平箔40中的边缘部区域t和平箔40中的孔形成区域d而形成。在平箔40上形成的贯通孔72中,将与外筒-蜂窝体接合部50重叠的贯通孔称为第一贯通孔72a。图5是将图1中由虚线包围的区域c以通过第一贯通孔72a的方式沿径向切断的放大截面图。将波箔30的顶部中的、在蜂窝体10的径向上与第一贯通孔72a相对的顶部称为第一顶部30a。

60.参照图4和图5,外筒-蜂窝体接合部50在第一贯通孔72a和第一顶部30a之间经由第一贯通孔72a延伸。根据该结构,外筒-蜂窝体接合部50经由第一贯通孔72a从平箔40的背面侧40b向表面侧40a延伸(绕入效果),接合平箔40和第一顶部30a。其结果,能够增加平箔40与波箔30的接合部位,能够进一步抑制蜂窝体10在轴向上的热膨胀。

61.参照图4,平箔-波箔第一接合部61沿轴向延伸,横跨平箔40中的边缘部区域t和平箔40中的孔形成区域d而形成。将形成于平箔40的贯通孔72中的、与平箔-波箔第一接合部61重叠的贯通孔称为第二贯通孔72b。图6是将图1中由虚线包围的区域d以通过第二贯通孔72b的方式沿径向切断的放大截面图。将波箔30的顶部中的、在蜂窝体10的径向上与第二贯

通孔72b相对的顶部称为第二顶部30b。

62.参照图4和图6,平箔-波箔第一接合部61在第二贯通孔72b和第二顶部30b之间经由第二贯通孔72b延伸。根据该结构,平箔-波箔第一接合部61经由第二贯通孔72b从平箔40的背面侧40b向表面侧40a延伸(绕入效果),接合平箔40和第二顶部30b。其结果,能够增加平箔40与波箔30的接合部位,能够进一步抑制蜂窝体10在轴向上的热膨胀。

63.参照图4~图7说明本实施方式中的蜂窝单元1的制造方法。图7是表示制造蜂窝单元1的制造方法的流程图。在工序s1中,在平箔40上配置钎料。在平箔40的表面侧40a上,配置用于形成平箔-波箔第二接合部62的钎料62a。在平箔40的背面侧40b上,在轴向上比钎料62a更靠近蜂窝体10的边缘部的位置配置用于形成外筒-蜂窝体接合部50的钎料50a和用于形成平箔-波箔第一接合部61的钎料61a。在本实施方式中,钎料50a和钎料61a在蜂窝体10的周向上连续,在轴向上配置在相同的位置。钎料50a和61a配置在横跨平箔40中的边缘部区域t和平箔40中的孔形成区域d且与平箔40上形成的贯通孔72中的至少一个贯通孔重叠的位置。在平箔40上形成的贯通孔72中,将与钎料50a重叠的贯通孔称为第一重复贯通孔721。另外,在平箔40上形成的贯通孔72中,将与配置在平箔40上的钎料61a重叠的贯通孔称为第二重复贯通孔722。第一重复贯通孔721相当于第一贯通孔72a。第二重复贯通孔722相当于第二贯通孔72b。

64.在工序s2中,使波箔30与平箔40重合,绕规定的轴向卷绕,由此制造蜂窝体10。在工序s3中,在外筒20内插入蜂窝体10,在真空气氛下加热。加热温度例如可以设定为1000℃左右。通过在工序s3中进行加热,钎料50a熔融,经由第一重复贯通孔721从平箔40的背面侧40b向表面侧40a延伸。另外,通过在工序s3中加热,钎料61a熔融,经由第二重复贯通孔722从平箔40的背面侧40b向表面侧40a延伸。

65.钎料50a在第一重复贯通孔721和波箔30的顶部中的在蜂窝体10的径向上与第一重复贯通孔721相对的顶部(相当于第一顶部30a)之间延伸。然后,由于钎料50a粘接固定而形成外筒-蜂窝体接合部50,因此蜂窝体10与外筒20接合,并且通过经由第一重复贯通孔721(第一贯通孔72a)延伸出的外筒-蜂窝体接合部50而将平箔40与第一顶部30a接合。钎料61a在第二重复贯通孔722和波箔30的顶部中的在蜂窝体10的径向上与第二重复贯通孔722相对的顶部(相当于第二顶部30b)之间延伸。然后,钎料61a粘接固定而形成平箔-波箔第一接合部61,因此波箔30与平箔40接合,并且通过经由第二重复贯通孔722(第二贯通孔72b)延伸出的平箔-波箔第一接合部61而将平箔40与第二顶部30b接合。由此,制造蜂窝单元1。

66.在此,在平箔40的表面侧40a,在与外筒-蜂窝体接合部50和平箔-波箔第一接合部61轴向对应的位置形成另外的平箔-波箔接合部,也能够增加平箔40与波箔30的接合部位。但是,在该方法中,由于在与第一贯通孔72a等贯通孔相对的第一顶部30a和第二顶部30b以外的顶部也接合平箔40和波箔30,因此平箔40与波箔30的接合部位过多。因此,由将平箔-波箔第一接合部61和平箔-波箔第二接合部62在轴向上形成在相互不重叠的位置所带来的效果(缓和蜂窝体10的径向上的热应力的效果)降低。

67.另一方面,在外筒-蜂窝体接合部50经由第一贯通孔72a在第一贯通孔72a和第一顶部30a之间延伸的结构中,与平箔40接合的第一顶部30a仅是波箔30的多个顶部中的、在蜂窝体10的径向上与第一贯通孔72a相对的顶部。另外,在平箔-波箔第一接合部61经由第二贯通孔72b在第二贯通孔72b和第二顶部30b之间延伸的结构中,与平箔40接合的第二顶

部30b仅是波箔30的多个顶部中的、在蜂窝体10的径向上与第二贯通孔72b相对的顶部。因此,平箔40与波箔30的接合部位不会过多。因此,能够在享受将平箔-波箔第一接合部61和平箔-波箔第二接合部62在轴向上形成在彼此不重叠的位置所带来的效果(缓和蜂窝体10的径向上的热应力的效果)的同时,进一步抑制蜂窝体10在轴向上的热膨胀。

68.用于形成外筒-蜂窝体接合部50和平箔-波箔接合部60的钎料50a、61a、62a在蜂窝体10的径向上的厚度优选设定为0.1mm以下。根据该结构,与将外筒-蜂窝体接合部50和平箔-波箔接合部60的厚度设定为大于0.1mm的情况相比,能够进一步抑制外筒-蜂窝体接合部50和平箔-波箔接合部60的接合强度的降低。

69.更优选的是,用于形成蜂窝体10的径向上的外筒-蜂窝体接合部50和平箔-波箔接合部60的部件(本实施方式中的钎料)的厚度设定为0.01mm以上且0.05mm以下。由于将钎料的厚度设为不足0.1mm,(1)存在外筒-蜂窝体接合部50和平箔-波箔接合部60的接合面积降低、蜂窝单元1和蜂窝体10的强度降低的可能性,并且(2)上述的绕入效果降低。由于将钎料的厚度设为大于00.5mm,(1)钎料的使用量增加而成本增加,(2)钎料因热处理而熔融时,在波箔30与平箔40之间产生空隙,蜂窝体10的强度有可能降低。

70.再次参照图2,在本实施方式中,形成有外筒-蜂窝体接合部50和平箔-波箔第一接合部61的区域s1隔着通过蜂窝体的轴向中心q沿径向延伸的对称面,设置在轴向上对称的位置。形成有平箔-波箔第二接合部62的区域s2隔着通过蜂窝体的轴向中心q沿径向延伸的对称面,设置在轴向上对称的位置。

71.换言之,形成于第一区域re1的外筒-蜂窝体接合部50和形成于第二区域re2的外筒-蜂窝体接合部50隔着通过蜂窝体10的轴向中心q沿径向延伸的对称面,设置在轴向上对称的位置。形成于第三区域re3的平箔-波箔接合部60和形成于第四区域re4的平箔-波箔接合部60隔着通过蜂窝体10的轴向中心q沿径向延伸的对称面,设置在轴向上对称的位置。根据这些结构,由于不需要在气体进入侧和气体流出侧变更外筒-蜂窝体接合部50和平箔-波箔接合部60的形成位置,因此蜂窝单元1的制造变得更容易。另外,即使将蜂窝单元的气体进入侧和气体流出侧颠倒,也能够以同样的性能使用,因此,例如在排气路径上设置蜂窝单元1时,不需要考虑气体进入侧和气体流出侧的朝向,设置作业变得容易。

72.形成在波箔30和平箔40上的贯通孔70优选沿轴向配置成交错状。根据该结构,能够在波箔30和平箔40上均匀地配置贯通孔70。与贯通孔70沿蜂窝体10的轴向和周向排列配置的结构相比,能够扩大各贯通孔70的间隔距离,因此能够提高波箔30和平箔40的强度。但是,形成于波箔30和平箔40的贯通孔70并不限定于沿轴向的交错状配置。

73.(实施例)

74.以下,示出实施例对本发明进行更详细的说明。在以下实施例中,改变蜂窝单元中的各种参数以评价蜂窝单元的耐久性和净化性能。首先,在由具有相同厚度的fe-20cr-5al系不锈钢构成的两片平板上,以规定的合计开口面积的比例(相当于上述实施方式中的s(%))形成具有规定的开口面积的规定形状的贯通孔(相当于上述实施方式中的贯通孔70)。在一个平板(相当于上述实施方式中的平箔40)上配置ni基钎料(bni-5)。将该平板与将另一个平板加工成波纹状而形成的波纹板(相当于上述实施方式中的波箔30)重合卷绕,制造出蜂窝体。将该蜂窝体放入由不锈钢构成的外筒中,通过真空气氛下的热处理,经由钎料使其接合,由此制造出蜂窝单元。外筒的外径、轴向长度和厚度根据蜂窝体的直径和轴向

长度等适当设定。形成于所制造的蜂窝单元的外筒-蜂窝体接合部和平箔-波箔接合部相对于通过蜂窝体的轴向中心沿径向延伸的对称面,位于在轴向上对称的位置。此外,将用于形成平箔-波箔接合部的钎料的宽度设定为3mm进行配置(实施例55~57、比较例19除外)。

75.在蜂窝单元上形成以二氧化铈-氧化锆-氧化铝为主要成分的洗涂层。使洗涂层液通过蜂窝体,去除多余的洗涂层液之后,在180℃下干燥1小时,接着在500℃下烧制2小时,由此在蜂窝体上以每蜂窝单元体积180g/l的比例承载洗涂层。将形成了该洗涂层的蜂窝体浸渍在蒸馏水中使其充分吸水后,提起除去多余的水分,浸渍在含有钯的水溶液中。通过将其取出并干燥,以每蜂窝单元体积承载4g/l的钯。

76.(关于蜂窝单元耐久性的评价)

77.蜂窝单元的耐久性通过使用燃烧器试验装置(未图示)的加热冷却循环试验进行评价。在燃烧器试验装置中设置蜂窝单元,调查蜂窝体从外筒脱落的现象(芯错位等)发生之前的冷热循环数。在由燃烧器产生的气体的进入侧,经由锥体(未图示)焊接排气管和外筒。另外,在气体的流出侧也经由锥体焊接排气管和外筒。冷热循环的模式采用使进入蜂窝单元的气体的温度在1000℃和100℃之间重复的温度模式。在一个循环中,进入气体在10秒达到1000℃,保持1分钟,并在30秒内冷却至100℃。观察持续到2000个循环,评价蜂窝体是否从外筒脱落。其结果,到2000个循环为止蜂窝体没有脱落的情况评价为

“◎◎”

,1500个循环以上2000个循环以下蜂窝体脱落的情况评价为

“◎”

,1000个循环以上不足1500个循环蜂窝体脱落的情况评价为

“○”

,不足1000个循环蜂窝体脱落的情况评价为

“×”

。

78.(关于蜂窝单元的净化性能的评价)

79.蜂窝单元的净化性能通过承载在蜂窝体上的催化剂的脱落程度进行评价。具体而言,在上述耐久试验前,预先测量承载在蜂窝体上的催化剂的重量。然后,对于通过了1000个循环的耐久试验的各蜂窝单元,测量了脱落的催化剂的重量。然后,评价在耐久试验中脱落的催化剂的重量相对于耐久试验前的承载在蜂窝体上的催化剂的重量的比例(重量%)。其结果,催化剂的脱落低于2重量%时评价为

“◎”

,催化剂的脱落为2重量%以上且低于5重量%时评价为

“○”

,催化剂的脱落为5重量%以上时评价为

“×”

。此外,对于未通过1000个循环的耐久试验的蜂窝单元,评价为“-”。

80.表1~4表示实施例中使用的各蜂窝单元的参数、耐久性的评价结果和净化性能的评价结果。

81.[表1]

[0082]

[0083][0084]

[表2]

[0085]

[0086][0087]

[表3]

[0088]

[0089][0090]

[表4]

[0091]

[0092][0093]

表2中的“外筒-蜂窝体接合部的始端”是指轴向的外筒-蜂窝体接合部的两端部中存在于从蜂窝体的轴向中心隔开间隔的位置的端部。

[0094]

在实施例1~57、比较例1~19中,平箔-波箔接合部包括平箔-波箔接合部a(相当于上述实施方式中的平箔-波箔第一接合部61)和位于比平箔-波箔接合部a更接近蜂窝体的轴向中心的位置的平箔-波箔接合部b(相当于上述实施方式中的平箔-波箔第二接合部62)。实施例44中的平箔-波箔接合部c形成在隔着平箔而与平箔-波箔接合部b相对的位置。实施例45中的平箔-波箔接合部d在平箔中形成在与平箔-波箔接合部a相同的面侧,从轴向上与轴向上的平箔-波箔接合部b的两端部中存在于接近蜂窝体的轴向中心的位置的端部相同的位置,向接近蜂窝体的轴向中心的方向延伸。表3中的“平箔-波箔接合部的始端”是指在实施例1~57、比较例1~19中在轴向上的平箔-波箔接合部a的两端部中存在于从蜂窝体的轴向中心隔开间隔的位置的端部。表3中的“平箔-波箔接合部的终端”是指在实施例1~44、46~57、比较例1~19中在轴向上的平箔-波箔接合部b的两端部中存在于接近蜂窝体

的轴向中心的位置的端部。表3中的“平箔-波箔接合部的终端”是指在实施例45中在轴向上的平箔-波箔接合部d的两端部中存在于接近蜂窝体的轴向中心的位置的端部。表3中的“平箔-波箔接合部的从始端到终端的长度”在实施例1~39、42~57、比较例1~19中包含平箔-波箔接合部a与平箔-波箔接合部b之间的轴向上的空隙。表2和表3中的“从两边缘部到外筒-蜂窝体接合部的终端的长度”和“从两边缘部到平箔-波箔接合部的终端的长度”用将蜂窝体的长度l为100%时的比例(%)表示。

[0095]

在实施例1~47、50~57、比较例1~19中,平箔上的贯通孔的开口率(%)与波箔上的贯通孔的开口率(%)设定为相同。

[0096]

在实施例1~10和比较例1、2中,分别将设置在箔上的贯通孔的开口面积设定为不同的值,进行了上述评价。在比较例1中,由于贯通孔的开口面积超过了50.3mm2,因此耐久性的评价为

“×”

。另外,在比较例2中,由于未设置贯通孔,因此无法充分抑制轴向上的蜂窝体的热膨胀,耐久性的评价为

“×”

。另一方面,在实施例7~10中,由于贯通孔的开口面积为50.3mm2以下,因此耐久性和净化性能的评价为

“○”

。另外,在实施例4~6中,由于贯通孔的开口面积为12.6mm2以下,因此耐久性和净化性能进一步提高,双方的评价为

“◎”

。进一步,在实施例1~3中,由于贯通孔的开口面积为0.79mm2以下,因此耐久性进一步提高,耐久性的评价为

“◎◎”

。

[0097]

在比较例3中,当外筒长度为l时,外筒-蜂窝体接合部仅形成在从轴向上的蜂窝体的气体进入侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域内。在比较例4中,外筒-蜂窝体接合部仅形成在从轴向上的蜂窝体的气体流出侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域内。因此,在比较例3、4中,净化性能的评价为

“×”

。

[0098]

实施例11~16和比较例5、6与实施例10相比,仅仅是设置在蜂窝体上的贯通孔的开口率不同。比较例5、6中,由于贯通孔的开口率超过20%以上且70%以下的范围,因此耐久性的评价为

“×”

。另一方面,在实施例16中,由于贯通孔的开口率收在20%以上且70%以下的范围内,因此耐久性和净化性能的评价为

“○”

。另外,在实施例11、15中,由于贯通孔的开口率收在25%以上且60%以下的范围内,因此耐久性和净化性能进一步提高,双方的评价为

“◎”

。进一步,在实施例12、13、14中,由于贯通孔的开口率收在30%以上且50%以下的范围内,因此耐久性进一步提高,耐久性的评价为

“◎”

。

[0099]

实施例17~20和比较例7与实施例10相比,仅仅是轴向上的从蜂窝体的两边缘部开始的边缘部区域的宽度不同。在比较例7中,由于边缘部区域的宽度从蜂窝体的两边缘部朝向轴向超过15mm,因此耐久性的评价为

“×”

。另一方面,在实施例17~20中,边缘部区域宽度从蜂窝体的两边缘部朝向轴向为15mm以下。因此,在实施例19、20中,耐久性和净化性能的评价为

“○”

。另外,在实施例18中,耐久性和净化性能提高,耐久性和净化性能的评价为

“◎”

。这被认为是由于平箔-波箔接合部横跨边缘部区域和被边缘部区域夹着的孔形成区域而与一部分贯通孔重叠,因此通过经由该贯通孔延伸出的平箔-波箔接合部,波箔的一部分的顶部(相当于上述实施方式中的第一顶部30b)与平箔接合,接合强度增加。进一步,在实施例17中,耐久性进一步提高,耐久性的评价为

“◎◎”

。这被认为是由于外筒-蜂窝体接合部横跨边缘部区域和孔形成区域而与一部分贯通孔重叠,因此通过经由该贯通孔延伸出的外筒-蜂窝体接合部,波箔的一部分顶部(相当于上述实施方式中的第一顶部30a)与平箔接合,接合强度增加。

[0100]

在实施例21~24和比较例8、9中,在轴向长度为40mm的蜂窝体中,使从轴向上的蜂窝体的两边缘部开始的边缘部区域的宽度发生各种变化。在比较例8、9中,由于边缘部区域宽度从蜂窝体的两边缘部朝向轴向超过(0.5l-10)mm(超过10mm),因此耐久性的评价为

“×”

。另一方面,在实施例21~24中,边缘部区域宽度从蜂窝体的两边缘部朝向轴向为(0.5l-10)mm以下(10mm以下)。因此,在实施例23、24中,耐久性和净化性能的评价为

“○”

。另外,在实施例22中,耐久性和净化性能提高,耐久性和净化性能的评价为

“◎”

。认为这是基于与实施例18同样的理由。进一步,在实施例21中,耐久性进一步提高,耐久性的评价为

“◎◎”

。认为这是基于与实施例17同样的理由。

[0101]

在实施例25、26和比较例10~13中,在轴向长度为30mm的蜂窝体中,使轴向上的从蜂窝体的两边缘部开始的边缘部区域的宽度发生各种变化。在比较例10~13中,由于边缘部区域宽度从蜂窝体的两边缘部朝向轴向超过(0.5l-10)mm(超过5mm),因此耐久性的评价为

“×”

。另一方面,在实施例25、26中,边缘部区域宽度从蜂窝体的两边缘部朝向轴向为(0.5l-10)mm以下(5mm以下)。因此,在实施例26中,耐久性和净化性能的评价为

“○”

。另外,在实施例25中,耐久性和净化性能提高,耐久性的评价为

“◎◎”

,净化性能的评价为

“◎”

。认为这是基于与实施例17和21同样的理由。

[0102]

实施例27与实施例10相比,仅仅是平箔和波箔的厚度不同。在实施例27中,与实施例10同样,耐久性和净化性能的评价为

“○”

。

[0103]

实施例28~32与实施例10相比,仅仅是配置的钎料的厚度不同。在实施例31、32中,由于钎料的厚度设为0.1mm以下,因此耐久性进一步提高,耐久性的评价为

“◎”

。在实施例28~30中,由于将钎料的厚度设为0.01mm以上且0.5mm以下,因此耐久性和净化性能进一步提高,耐久性的评价为

“◎◎”

,净化性能的评价为

“◎”

。

[0104]

实施例33、34与实施例10相比,仅仅是蜂窝体中的每平方英寸的单元数不同。在实施例33、34中,与实施例10同样,耐久性和净化性能的评价为

“○”

。

[0105]

实施例35、36与实施例10相比,仅仅是蜂窝体的直径不同。在实施例35、36中,与实施例10同样,耐久性和净化性能的评价为

“○”

。

[0106]

实施例37、38与实施例10相比,将蜂窝体的轴向长度设定得更长。在实施例37、38中,与实施例10同样,耐久性和净化性能的评价为

“○”

。

[0107]

实施例39与实施例1相比,不同点在于,平箔-波箔接合部a和平箔-波箔接合部b形成为在轴向上相互重叠(重叠1mm)。实施例40与实施例1相比,不同点在于,仅形成平箔-波箔接合部a作为平箔-波箔接合部。实施例41与实施例1相比,不同点在于,仅形成平箔-波箔接合部b作为平箔-波箔接合部。此外,在实施例39中,平箔-波箔接合部a和平箔-波箔接合部b在轴向上相互重叠的区域中,成为波箔与平箔-波箔接合部a和平箔-波箔接合部b双方接触而被夹持的结构。考虑到这一点,在实施例39中,将钎料的厚度设定为其他实施例的大致一半(0.06mm),以发挥与钎料的厚度为0.11mm的其他实施例同等的效果。在实施例39~41中,耐久性和净化性能的评价为

“○”

。

[0108]

比较例14~16与实施例10相比,改变了外筒-蜂窝体接合部和/或平箔-波箔接合部的位置。在比较例14中,外筒-蜂窝体接合部未形成在从轴向上的蜂窝体的气体进入侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域和从轴向上的蜂窝体的气体流出侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域,净化性能的评价为

“×”

。在比较例15中,平箔-波箔接合部未形成在从轴向上的蜂

窝体的气体进入侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域和从轴向上的蜂窝体的气体流出侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域,净化性能的评价为

“×”

。在比较例16中,外筒-蜂窝体接合部和平箔-波箔接合部双方未形成在从轴向上的蜂窝体的气体进入侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域和从轴向上的蜂窝体的气体流出侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域,净化性能的评价为

“×”

。

[0109]

实施例42、43与实施例10相比,改变了贯通孔的形状。在实施例42中,形成了蜂窝体的轴向与蜂窝体的周向的长度之比为1∶2的椭圆形的贯通孔。在实施例43中,形成了蜂窝体的轴向与蜂窝体的周向的长度之比为2∶1的椭圆形的贯通孔。在实施例42、43中,与实施例10同样,耐久性和净化性能的评价为

“○”

。

[0110]

实施例44是平箔-波箔接合部b与平箔-波箔接合部c隔着平箔而相对的结构。在实施例44中,平箔-波箔接合部b和平箔-波箔接合部c在轴向上相互重叠的区域中,成为波箔与平箔-波箔接合部b和平箔-波箔接合部c双方接触而被夹持的结构。考虑到这一点,在实施例44中,将钎料的厚度设定为其他实施例的大致一半(0.06mm),以发挥与钎料的厚度为0.11mm的其他实施例同等的效果。在该结构中,平箔与波箔的接合部位过多,无法充分发挥将平箔-波箔接合部a和平箔-波箔接合部b形成于在轴向上彼此不重叠的位置所带来的效果(缓和蜂窝体的径向上的热应力的效果),耐久性和净化性能的评价为

“○”

。此外,在不形成平箔-波箔接合部a而仅形成平箔-波箔接合部b和平箔-波箔接合部c的情况下,也是同样的评价结果。

[0111]

在实施例45中,平箔-波箔接合部d形成在上述实施方式中的孔形成区域内。根据该结构,耐久性进一步提高,耐久性的评价为

“◎◎”

。

[0112]

实施例46、47与实施例10相比,改变了贯通孔的形成对象。在实施例46中,仅在平箔上形成贯通孔。在实施例47中,仅在波箔上形成贯通孔。在实施例46、47中,与实施例10同样,耐久性和净化性能的评价为

“○”

。

[0113]

实施例48、49与实施例10相比,设定成平箔的开口率(%)和波箔的开口率(%)不同。在实施例48中,将平箔的开口率设为20%,将波箔的开口率设为70%。在实施例49中,将平箔的开口率设为70%,将波箔的开口率设为20%。在实施例48、49中,与实施例10同样,耐久性和净化性能的评价为

“○”

。

[0114]

实施例50、51、比较例17与实施例10相比,设定成外筒-蜂窝体接合部的始端位置不同。在实施例50和51中,外筒-蜂窝体接合部形成在从轴向上的蜂窝体的气体进入侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域内和从轴向上的蜂窝体的气体流出侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域内,耐久性的评价为

“◎◎”

,净化性能的评价为

“○”

。另一方面,在比较例17中,外筒-蜂窝体接合部未形成在从轴向上的蜂窝体的气体进入侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域内和从轴向上的蜂窝体的气体流出侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域内,净化性能的评价为

“×”

。

[0115]

实施例52、53、比较例18与实施例10相比,设定成平箔-波箔接合部的始端位置不同。在实施例52和53中,外筒-蜂窝体接合部形成在从轴向上的蜂窝体的气体进入侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域内和从轴向上的蜂窝体的气体流出侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域内,耐久性的评价为

“◎◎”

,净化性能的评价为

“○”

。另一方面,在比较例18中,平箔-波箔接合部未形成在从轴向上的蜂窝体的气体进入侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域内和

从轴向上的蜂窝体的气体流出侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域内,净化性能的评价为

“×”

。

[0116]

实施例54与实施例10相比,设定成平箔-波箔接合部a与平箔-波箔接合部b的轴向的间隙为3mm。在该结构中,耐久性的评价为

“◎”

,净化性能的评价为

“◎”

。这被认为是由于平箔-波箔接合部横跨边缘部区域和孔形成区域而与一部分贯通孔重叠,因此通过经由该贯通孔延伸出的平箔-波箔接合部,波箔的一部分顶部(相当于上述实施方式中的第一顶部30b)与平箔接合,接合强度增加。

[0117]

实施例55、56、比较例19与实施例10相比,将外筒-蜂窝体接合部和平箔-波箔接合部的宽度分别设定为5mm、7mm、10mm。在实施例55中,耐久性的评价为

“◎”

,净化性能的评价为

“◎”

。这被认为是由于平箔-波箔接合部b横跨边缘部区域和孔形成区域而与一部分贯通孔重叠,因此通过经由该贯通孔延伸出的平箔-波箔接合部b,波箔的一部分顶部(相当于上述实施方式中的第一顶部30b)与平箔接合,接合强度增加。在实施例56中,平箔-波箔接合部b形成于孔形成区域,另一方面,平箔-波箔接合部a、b均未横跨边缘部区域和孔形成区域而形成,因此耐久性的评价为

“◎”

,但净化性能的评价为

“○”

。在比较例19中,平箔-波箔接合部未形成在从轴向上的蜂窝体的气体进入侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域和从轴向上的蜂窝体的气体流出侧边缘部朝向轴向为0.33l的区域,净化性能的评价为

“×”

。

[0118]

实施例57与比较例19相比,将蜂窝体的轴向长度设为100mm。由于平箔-波箔接合部横跨边缘区域和孔形成区域而与一部分贯通孔重叠,并且外筒-蜂窝体接合部横跨边缘部区域和孔形成区域而与一部分贯通孔重叠,因此耐久性的评价为

“◎◎”

,净化性能的评价为

“◎”

。

[0119]

(变形例)

[0120]

在上述实施方式中,外筒-蜂窝体接合部50在第一区域re1和第二区域各设置一个。但是,并不限于此,也可以是外筒-蜂窝体接合部50在第一区域re1和第二区域re2设置至少两个以上的结构。即使是该结构,由于能够抑制蜂窝体10在轴向上的热膨胀,因此也能够抑制承载在蜂窝体10上的催化剂脱落。

[0121]

(变形例)

[0122]

在上述实施方式中,平箔-波箔接合部60在第三区域re3和第四区域re4各设有两个(平箔-波箔第一接合部61、平箔-波箔第二接合部62)。但是,不限于此,只要是在第三区域re3和第四区域re4分别设置一个或三个以上的平箔-波箔接合部60的结构即可。

[0123]

(变形例)

[0124]

在上述实施方式中,外筒-蜂窝体接合部50和平箔-波箔第一接合部61在轴向上形成在相同位置。但是,并不限于此,外筒-蜂窝体接合部50和平箔-波箔接合部60也可以是在轴向上形成在不同位置的结构。

[0125]

(变形例)

[0126]

在上述实施方式中,平箔-波箔第一接合部61配设在比平箔-波箔第二接合部62远离蜂窝体10的轴向中心q的位置。但是,并不限于此,平箔-波箔第一接合部61也可以配设在比平箔-波箔第二接合部62更靠近蜂窝体10的轴向中心q的位置。在这种情况下,也同样能够进一步缓和对蜂窝体10的径向的热应力。由此,能够进一步提高蜂窝体10的耐久性。

[0127]

(变形例)

[0128]

在上述实施方式中,通过将钎料配置在平箔40上,形成外筒-蜂窝体接合部50和平箔-波箔接合部60。但是,并不限于此,也可以通过将钎料配置在波箔30的顶部,形成外筒-蜂窝体接合部50和平箔-波箔接合部60。

[0129]

例如,也可以通过将钎料61a配置在波箔30的顶部,形成平箔-波箔第一接合部61。在该结构中,优选在图7的工序s1中,将钎料61a配置在横跨波箔30中的边缘部区域t和波箔30中的孔形成区域d的位置,在工序s2中,以形成于平箔40的贯通孔72中的至少一个贯通孔与钎料61a重叠的方式重合波箔30和平箔40。在此,将形成于平箔40的贯通孔72中的、与配置于波箔30的钎料61a重叠的贯通孔称为第三重复贯通孔723。第三重复贯通孔723相当于第二贯通孔72b。此时,通过在工序s3中进行加热,钎料61a熔融,经由第三重复贯通孔723从平箔40的背面侧40b向表面侧40a延伸。

[0130]

钎料61a在第三重复贯通孔723和波箔30的顶部中的在蜂窝体10的径向上与第三重复贯通孔723相对的顶部(相当于第二顶部30b)之间延伸。然后,由于钎料61a粘接固定而形成平箔-波箔第一接合部61,因此波箔30与平箔40接合,并且通过经由第三重复贯通孔723(第二贯通孔72b)延伸出的平箔-波箔第一接合部61而将平箔40与第二顶部30b接合。

[0131]

(变形例)

[0132]

在上述实施方式中,在将用于形成外筒-蜂窝体接合部50的钎料50a配置在平箔40上之后(s1),将波箔30和平箔40绕轴向卷绕来制造蜂窝体10(s2)。但是,并不限于此,也可以在制造蜂窝体10后,在蜂窝体10的外周面上配置钎料50a。

[0133]

(变形例)

[0134]

在上述实施方式中,贯通孔形成在平箔和波箔双方上。但是,并不限定于此,贯通孔也可以是仅形成在平箔和波箔中的任一方上的结构。

[0135]

(变形例)

[0136]

形成在波箔30和平箔40上的各个贯通孔70可以是开口面积或形状的至少一者不同的结构。例如,波箔30的贯通孔71和平箔40的贯通孔72可以是具有不同的开口面积和形状的结构。贯通孔70的形状除了圆形之外,例如也可以是椭圆形或正方形。

[0137]

(变形例)

[0138]

蜂窝单元1的截面形状不限于圆形,也可以是椭圆形、卵形、跑道形状等其他形状。此外,跑道形状是指模仿运动场的跑道的形状,是指描绘相互平行的两条线,将这些线的一端相互用圆弧连接,并且将这些线的另一端相互用圆弧连接的形状。

[0139]

(变形例)

[0140]

波箔30不限于波沿轴向延伸的直线形状,也可以具有波的相位相互不同的偏移构造。换言之,也可以是朝向轴向呈交错状地配设波峰的形状。

[0141]

符号说明

[0142]

1:蜂窝单元,10:蜂窝体,11:气体进入侧边缘部,12:气体流出侧边缘部,20:外筒,30:波箔,30a:第一顶部,30b:第二顶部,40:平箔,50:外筒-蜂窝体接合部,60:平箔-波箔接合部,61:平箔-波箔第一接合部,62:平箔-波箔第二接合部,70:贯通孔,72a:第一贯通孔,72b:第二贯通孔。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1