一种带燃烧器和压缩空气的气体发动机的制作方法

1.本发明涉及气体发动机技术领域,尤其涉及一种带燃烧器和压缩空气的气体发动机。

背景技术:

2.现代社会,汽车的燃料主要为石油、天然气等化石能源,随着社会经济的发展,汽车更加普及,化石能源的消耗快速增加,燃料价格经常波动,能耗问题开始受到各个国家的重视,汽车发动机燃烧的化石燃料仅有30%~40%被转换成有用功输出,剩下的60%~ 70%能量排放到环境中,浪费惊人,而车尾气温度高达700~900℃,车尾气温度含有的能量与驱动车辆做功的能量相当。现有的汽车尾气能量回收方案主要为温差发电、余热制冷空调、防冻液加热、座椅加热、车内空气加热、斯特林发动机、布列顿循环发电机、蒸汽轮发电机等,综合利用效率不高,设备复杂,成本高昂,车辆制冷、制热都有时限,不能全天候使用,还存尾气进入车内的风险,对车辆动力系统无任何有利作用。因此,需要一种简单可靠,可以直接利用汽车尾气能量的做功,推动车辆行驶的技术方案解决上述问题。

技术实现要素:

3.本发明的目的是为了解决现有技术车辆尾气能量回收效率低,设备复杂,无法直接利用汽车尾气能量推动车辆行驶的问题,而提出的一种带燃烧器和压缩空气的气体发动机。

4.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

5.一种带燃烧器和压缩空气的气体发动机,包括包括燃烧器、热交换器、储液箱、气动马达、液体增压泵、压缩空气储气罐、液体换热管、空气放大器等。

6.所述燃烧器内有微型高压锅炉,可将水加热至高温高压状态,所述燃烧器有进水口和出水口,进水口与液体增压泵连接,出水口与所述气动马达的高温高压喷嘴连接。

7.进一步地,所述燃烧器排气管道中设置液体换热管所述燃烧器内置值班火焰,在需要的时候,控制燃烧器提前或延迟工作,可短时间维持内部微型高压锅炉水蒸汽压力,满足车辆停留后起步、加速需求。所述燃烧器内有微型高压锅炉,主要将水加热至高温高压状态。所述燃烧器为外燃式,带值班火焰喷嘴。

8.所述热交换器安装在车辆排气系统的三元催化器后端,采用耐高温不锈钢材质,直接焊接在车辆排气系统上,内部为中空结构热交换器采用耐高温不锈钢材质,安装在车辆排气系统的三元催化器后端,直接焊接在车辆排气系统上,内部为中空直通结构,有出气口和进气口,压缩空气从进气口进入所述热交换器,气体体积变大,压力降低,低温气体与高温排气管接触,吸热后,气压提高至满足所述气动马达工作压力,当系统不含压缩空气时,热交换器可以用来提高水的温度。

9.所述气动马达设置有空气进气口和高温高压热水喷嘴,所述液体换热管安装在所述液体增压泵与所述燃烧器之间,设置所述燃烧器排气管道中;气动马达进气口与压缩空

气管道连接,并设置高温高压喷嘴,所述燃烧器内的高温高压水通过高温高压喷嘴进入气动马达内部;压缩空气通过空气放大器吸入更多空气进入气动马达,在气动马达容积变大过程中,高温高压热水降压闪蒸为水蒸汽,变为气动马达的机械能,驱动车辆行驶。当系统不含压缩空气时,气动马达以高温高压热水为“燃料”,采用类似内燃机方式工作。

10.本发明中,低温压缩空气通过与车辆排气系统热交换后,变为高温高压空气,可使用少量压缩空气通过空气放大器作用即可驱动气动马达,采用外燃式燃烧器,只需少量燃料,即可水加热至高温高压状态,高温高压热水在压差作用下进入气动马达,利用高温高压热水降压闪蒸原理,提高气动马达爆发力,高温高压空气做为“燃料”进入气动马达后,由液体变为水蒸汽气,膨胀做功,高压空气在膨胀过程会出现温度下降,水蒸汽的潜热可以补偿空气温度,提高气动马达功率,降低排气温度,提高系统效率。本发明利用自然界中最广泛的水和空气做为动力,最大化吸收车辆尾气中的能量并转换为动力,驱动车辆行驶,提高燃料综合利用效率。

附图说明

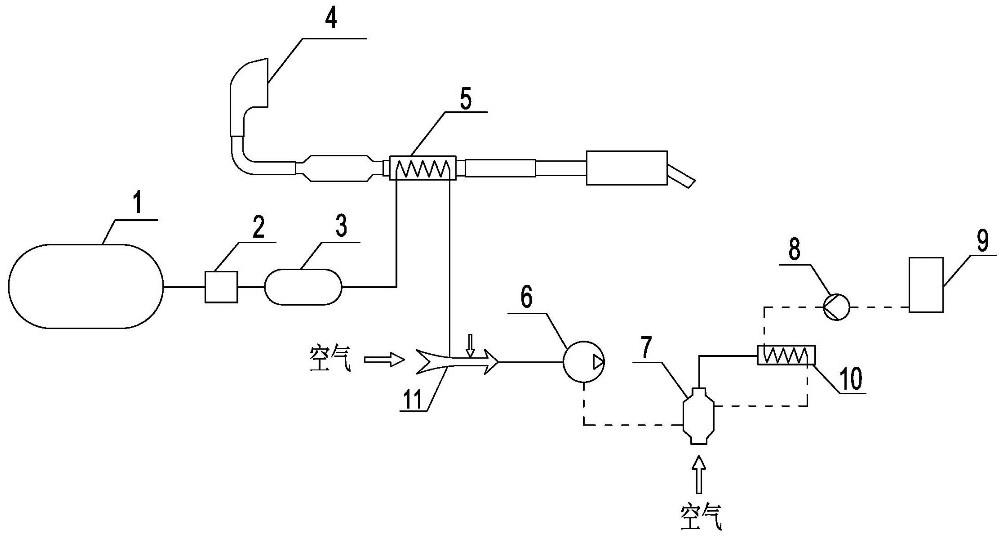

11.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图进行简单地介绍,下图中,实线为气体回路,虚线为液体回路。

12.图1为带燃烧器和压缩空气的系统示意图。

13.图2为不带燃烧器的系统示意图。

14.图3为不带压缩空气的系统示意图。

15.图4为利用车辆尾气增压加热液体的系统示意图。

16.图5为利用燃烧器和车辆尾气同时增压加热液体的系统示意图。

17.图中:1高压空气储气罐、2减压阀、3缓冲气罐、4车辆排气系统、5热交换器、6气动马达、7燃烧器、8液体增压泵、9水箱、10液体换热管、11空气放大器。

具体实施方式

18.为了更好地理解本发明,下面将通过实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

19.本发明有五种工作模式,下面根据附图,对五种工作模式详细说明。

20.工作模式一,参照图1,在此工作模式下,括燃烧器、热交换器、液体换热管、储液箱、气动马达、高压空气储气罐。外燃式燃烧器利用少量燃料,将水加热至180℃到200℃,变成高温高压热水,此时水的压力为1mpa到1.55mpa之间,高于气动马达工作压力0.4mpa到0.7mpa ;热交换器安装在车辆排气系统的三元催化器后端,三元催化器最佳的工作温度在 400℃到800℃左右,尾气经过三元催化器氧化放热后,尾气温度温度在400℃到700℃之间,低温压缩空气进入安装在车辆排气系统热交换器后,吸收尾气温度,变为高温高压气体。气动马达以类似内燃机工作方式运行,当气动马达容积最小时,高温高压空气进入空气放大器,通过空气放大器吸入数十倍空气进入气动马达,微量高温高压热水在压力作用下,进入

气动马达,高温高压热水压力远高于高温高压空气,在压力差作用下,高温高压热水立即闪蒸为蒸汽,体积增加数百倍,气动马达内部压力增加,蒸汽温度比气动马达内空气高,随着气动马达容积变大,高温高压空气变为低温低压空气,由于蒸汽温度高于低温低压空气,低温低压空气吸收蒸汽潜热,继续膨胀,推动气动马达做功。当气动马达膨胀比大于压缩比时,可以最大化利用高温高压热水做功,压缩空气膨胀吸收水蒸气潜热后,气动马达排气温度更低,系统效率更高,可以减少压缩空气消耗,通过设置在燃烧器排气管中的液体换热管,能进一步提高系统效率,减少能耗。

21.工作模式二,参照图2,在此工作模式下,系统主要包括热交换器、气动马达、压缩空气储气罐、空气放大器等。气动马达工作压力0.4mpa到0.7mpa,热交换器安装在车辆排气系统的三元催化器后端,三元催化器最佳的工作温度在400℃到800℃左右,尾气经过三元催化器氧化放热后,尾气温度温度在400℃到700℃之间,低温压缩空气进入安装在车辆排气系统热交换器后,吸收尾气温度,变为高温高压气体。当气动马达容积最小时,高温高压空气进入空气放大器,通过空气放大器吸入数十倍空气进入气动马达,随着气动马达容积变大,高温高压空气变为低温低压空气,推动气动马达做功。

22.工作模式三,参照图3,在此工作模式下,系统主要包括燃烧器、储液箱、气动马达、液体增压泵、液体换热管。外燃式燃烧器利用少量燃料,将水加热至180℃到200℃,变成高温高压热水,此时水的压力为1mpa到1.55mpa之间,高于气动马达工作压力0.4mpa到0.7mpa 。气动马达以类似内燃机工作方式运行,当气动马达吸气压缩后,到达上顶点,容积最小,微量高温高压热水在压力作用下,进入气动马达,高温高压热水压力远高于高温高压空气,压力降低,高温高压热水立即闪蒸为蒸汽,体积膨胀数百倍,气动马达内部压力增加,推动气动马达做功。

23.工作模式四,参照图4,在此工作模式下,系统主要包括储液箱、气动马达、液体增压泵、热交换器。将水加热至180℃到200℃,变成高温高压热水,此时水的压力为1mpa到 1.55mpa之间,高于气动马达工作压力0.4mpa到0.7mpa;热交换器安装在车辆排气系统的三元催化器后端,三元催化器最佳的工作温度在400℃到800℃左右,尾气经过三元催化器氧化放热后,尾气温度温度在400℃到700℃之间,可将水加热至180℃到200℃,变成高温高压热水,此时水的压力为1mpa到1.55mpa之间,高于气动马达工作压力0.4mpa到0.7mpa,。气动马达以类似内燃机工作方式运行,当气动马达吸气压缩后,到达上顶点,容积最小,微量高温高压热水在压力作用下,进入气动马达,高温高压热水压力远高于高温高压空气,压力降低,高温高压热水立即闪蒸为蒸汽,体积膨胀数百倍,气动马达内部压力增加,推动气动马达做功。

24.工作模式五,参照图5,在此工作模式下,系统主要包括燃烧器、储液箱、气动马达、液体增压泵、液体换热管、热交换器。外燃式燃烧器利用少量燃料,将水加热至180℃到 200℃,变成高温高压热水,此时水的压力为1mpa到1.55mpa之间,高于气动马达工作压力 0.4mpa到0.7mpa;热交换器安装在车辆排气系统的三元催化器后端,三元催化器最佳的工作温度在400℃到800℃左右,尾气经过三元催化器氧化放热后,尾气温度温度在400℃到 700℃之间,低温水在液体换热管道中吸收燃烧器排气中的热能后,进入车辆排气管上设置的换热器,进一步吸收汽车尾气中的能量。气动马达以类似内燃机工作方式运行,当气动马达吸气压缩后,容积最小,微量高温高压热水在压力作用下,进入气动马达,高温高压热水

压力远高于高温高压空气,压力降低,高温高压热水立即闪蒸为蒸汽,气动马达内部压力增加,推动气动马达做功。系统可根据实际情况,取消热交换器,降低设备复杂程度。

25.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1